Текст: Игорь Шумейко

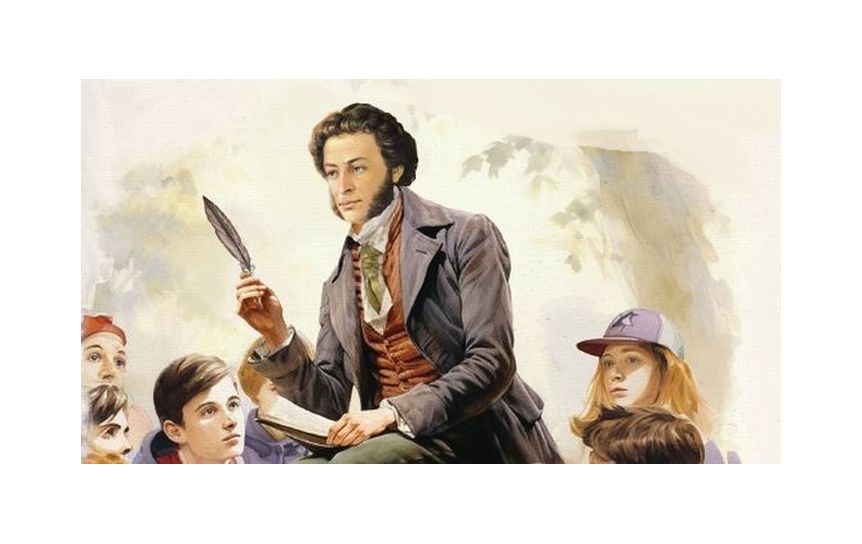

Светлана Замлелова «Русский гений. Биографическая повесть о Пушкине». – М.: «Вольный Странник», 2024 – 144 с., илл.

«Всё лучшее – детям!», и «наше всё» – им же.

В сегодняшнюю Россию Пушкина приглашают как когда-то на балы в Аничков или Зимний! Муж Натальи Николавны как камер-юнкер получал на придворные балы «приглашения, от которых нельзя отказаться». Так и XXI век шлет Александр-Сергеевичу «приглашения» во всех нынешних жанрах. В фильме «Пророк. История Александра Пушкина» он вместе с друзьями-лицеистами читает как рэп оду «Вольность». В книге Замлеловой Пушкин зазван на встречу иного формата: юноши и отроковицы в чистеньких бейсболках и аккуратных худи внимают присевшему на пенек Поэту – явно вещающему что-то не крамольное, а нравоучительное. Ну так и «наше всё» сочинял не только «Вольность», но и «Клеветникам России».

Обложка не обманывает: биографическая повесть Светланы Замлеловой адресована, как ранее выражались, «подрастающему поколению». Что б оно счастливо подрастало в любые времена, которые… тоже не раз оговорено: «не выбирают».

Довольно краткий, на ровном дыхании, рассказ о драматичной жизни поэта дополнен подборкой его стихотворений и некоторых изречений, прозаических цитат.

144 страницы на всё покажутся – микро-, нанодобавкой к томам, даже библиотекам посвященным Александру Сергеевичу – но не забудем, на кого главный расчет. Хотя и взрослого читателя (испробовал на себе) книга займет на недолгий, но приятный час.

Сама писательница – кстати, это уже вторая ее книга в «Вольном Страннике» – объясняет свой замысле так:

Эмоциональный центр книги – лицейские годы, что ожидаемо: «нам целый мир – чужбина, отечество нам – Царское Село». В собеседники, чьими глазами мы наблюдаем становление этого «отечества», выбран Иван Пущин. От первой встречи на вступительных экзаменах во флигеле Екатерининского дворца и до самой последней. Будущий декабрист Пущин привез ссыльному поэту шампанское и «Горе от ума»:

Не скрою, мелькнуло желание залезть в упомянутые «тома, библиотеки пушкинианы», свериться с Вересаевым: действительно ли было так? Что за нужда была Пущину уезжать метельной полночью (при тогдашнем-то уровне дорог, освещенности, сотовой связи)? Но не пройдя и пары шагов до полки, осаживаешь себя. В том и особенность: жизнь Пушкина давно стала красивейшей трагедией нашей истории, и каждый час её: шекспировская сцена.

Как его расставание с Черным морем («Прощай, свободная стихия! В последний раз передо мной Ты катишь волны голубые И блещешь гордою красой») – со школьных лет впечатано иллюстрацией: Александр Сергеевич стоит на фоне брызг, громадных волн, как старик из его сказки, последний раз пришедший к Золотой рыбке. Так и Пущин должен был уехать именно в метельную полночь, а Пушкин – «прикрывать рукой свечу от ветра».

Тут, если вдуматься, и великая сложность любого рассказа о «нашем всём»: мельчайшие подробности его жизни, войдя в национальное самосознание, не могли не преобразиться в «художества». Замлелова и начинает книгу цитатой из Ходасевича:

А что до фактического, справочного строя? Если вам удастся «всучить» эту книгу сыну-школьнику (или дочери, разумеется) и убедить прочесть – то будьте готовы к «проверочным вопросам» вашего чада. А мою рецензию можете рассматривать как набор подсказок, взятых у Замлеловой:

- Почему лицей еще до открытия стал столь желанным для родителей? (По проекту Сперанского там должны были учиться младшие братья императора Николай и Михаил.)

- Когда Пушкин впервые столкнулся с именем героя своей самой знаменитой трагедии? (Поместье Захарово, где прошло его детство, примыкало к Вяземам князей Голицыных, ранее принадлежавших Борису Годунову.)

- Какую сумму получил Пушкин от графа Воронцова на командировку по борьбе с саранчой? (400 рублей. При годовом жалованье 700 руб. это можно было считать подарком «полу-милорда» бедствовавшему поэту. Или весомым аргументом, чтобы тот уехал подальше от жены графа.)

- Кто был прообразом храброго дуэлянта в повести «Выстрел», спокойно евшего черешню под дулом пистолета? (Сам Александр Сергеевич в Кишинёве на поединке с прапорщиком Генерального Штаба Александром Зубовым.)

- Как накануне гибели обстояли денежные дела поэта? (К 1836 году долг правительству 45 000 руб., долги частным лицам 90 000 руб.)

Остановимся, вслед за современной молодежью, подробнее на этом вопросе. «Более восьмидесяти миллионов рублей на наши деньги», – подсказывает Замлелова. То есть, учтя, что экранизаций тогда не было, а великий журнал Пушкина «Современник» безнадежно проигрывал убогой «Библиотеке для чтения» барона Брамбеуса (тут уж современные аналоги подберите сами), то Пушкина можно было признать банкротом.

Из включенных в книгу прозаических цитат наиболее актуальна (скрывай – не скрывай) оценка Пушкиным – Американских Штатов:

Ни разу, кроме краткой «самоволки» в Арзрум, не пересекавший границ империи Пушкин (его жадную любознательность подчеркивают и самые подробные биографии) из тысяч книг, журналов, вбирая свидетельства, детали, воссоздал достоверную картину мира. «Далеко же видел, сидя в родных болотах», – охарактеризовал ту гениальную способность другой поэт, как раз путешествовавший беспрестанно, неутомимо, вечно сверяя увиденное с умозрительными ландшафтами Пушкина. Так «наше всё» и «наше всё остальное», т.е. Бродский, и составили уникальный «путеводитель» россиянина, прекрасно избавляющий от суеты с билетами, визами, сборами валют…

Вот и увиденная «умными очами» (так Ломоносов назвал эту умозрительную способность в самом первом произведении нашей стихотворной системы «Я вижу умными очами, Колумб российский между льдами….»), представленная гением Пушкина картина США двухсотлетней давности потрясает… «Талант, из уважения к равенству, принуждённый к добровольному остракизму» – это ж и политкорректность, инклюзивность, бодипозитив… Поистине, «далеко же видел». И пробежав мимо «алчности, зависти избирателей, страсти к довольству», умилимся упоминанию «негров». Именно Пушкин с африканскими корнями, «памятником воздвигнутым» в Эритрее (известно, как обиженные эфиопы спорят с эритрейцами: «Пушкин – это наше всё!»), по политкорректным правилам XXI века имеет право произносить это слово. А мы вслед за Замлеловой – цитировать.