Текст: Ирада Ордухани (МГИМО)

21 апреля (3 мая по новому стилю) 1890 года на перроне Ярославского вокзала в Москве состоялись проводы, во многом определившие судьбу русской литературы. Тридцатилетний писатель Антон Павлович Чехов отправлялся в путешествие в «места отдаленные» — остров Сахалин, российскую каторгу на Дальнем Востоке.

"В Москве мне нет житья от друзей и знакомых. Не дают работать, не дают отдыхать", — жаловался Чехов в одном из писем, объясняя свое решение отправиться в столь дальний путь. Но за этой (полу)шутливой жалобой скрывалось нечто более глубокое. "Еду я на Сахалин не из-за литературных соображений, а для того, чтобы пожить полгода не так, как я жил до сих пор... Не надоело ли мне мое благодушие?" — так писал он издателю А.С. Суворину 9 марта 1890 года.

Провожать Чехова пришли члены его семьи — мать Евгения Яковлевна, сестра Мария, впоследствии – создательница и бессменный директор Ялтинского дома-музея, и младший брат Михаил, впоследствии – автор книги «Вокруг Чехова», а также близкие друзья и, можно сказать, персонажи: художник Исаак Левитан и супруги Кувшинниковы. Софья Петровна Кувшинникова — талантливая художница, ученица и возлюбленная Левитана, а её муж, Дмитрий Павлович — врач, коллега Чехова, ставший одним из прототипов героев рассказа «Попрыгунья». Они сопровождали Чехова до Троице-Сергиевой Лавры (ныне Сергиев Посад). Дмитрий вручил Антону фляжку коньяка с наказом распить ее на берегу великого океана (что тот впоследствии с точностью и исполнил). Пришли на перрон также вхожие в дом Чеховых музыканты Семашко и Иваненко, актеры Ленский и Сумбатов, и две дамы - "прекрасная Лика" (Мизинова) и Ольга Кундасова.

Чехов трезво оценивал трудности предстоящего пути:

Когда родные попытались отговорить его от столь тяжелого путешествия, Чехов твердо ответил: "Неужели же поездка не удастся из-за того только, что у меня нет денег? Ведь она может дать мне материала по крайней мере на три тома и несколько тысяч рублей".

От вокзала до вокзала: прошлое и настоящее

Современный путешественник, пожелавший повторить маршрут Чехова, начнет свой путь с того же места — Ярославского вокзала в Москве. Поезда на Дальний Восток, включая Пекин, по-прежнему ходят оттуда же. Но архитектурный облик вокзала, который видел Чехов, был совсем иным — здание выглядело гораздо скромнее. Нынешний вокзал построен по проекту архитектора Ф.О. Шехтеля в 1904 году, в неорусском стиле. Его причудливый силуэт с башенками и узорчатые фасады стали одним из символов Москвы. Даже в сатирических «12 стульях», в которых декларируется неприятие «старого мира», почти с восхищением упоминается «Ярославский вокзал, с его псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками».

Железнодорожный путь от Москвы до Ярославля, которым воспользовался писатель, был проложен в 1870 году. Чехов ехал в вагоне второго класса, условия в котором были далеки от комфорта современных поездов. Вагоны освещались тусклыми масляными лампами, туалеты были только на станциях, а отапливались вагоны печками. Едва ли апрель 1890 года был таким же, как май 2025-го, но зато путь до Ярославля занимал 8-9 часов, хотя расстояние между городами — всего 282 версты (около 300 км). Сегодня это расстояние поезд преодолевает за 3-4 часа.

О первом этапе своего путешествия Чехов писал А.С. Суворину 24 апреля (6 мая) 1890 г. с присущим ему сдержанным юмором: "Я еду, еду, еду... Со вчерашнего утра сижу в вагоне и поедаю донской хлеб, посыпая перцем, принимаю микстуру, пью молоко и философствую". Последним словом, вероятно, он обозначил вид из окна на бескрайние леса.

Ярославль: пункт пересадки

4 мая (22 апреля по старому стилю) 1890 года Чехов прибыл в Ярославль. Хотя город был известен своей богатой историей и архитектурой, писатель почти не упоминает его в своих письмах. Возможно, это связано с плохой погодой — в тот день шел дождь. На вокзале его встретил Илья Гурлянд — в то время 22-летний студент Демидовского юридического лицея, а в будущем — известный государственный деятель, официальный публицист, близкий сотрудник Столыпина и Штюрмера.

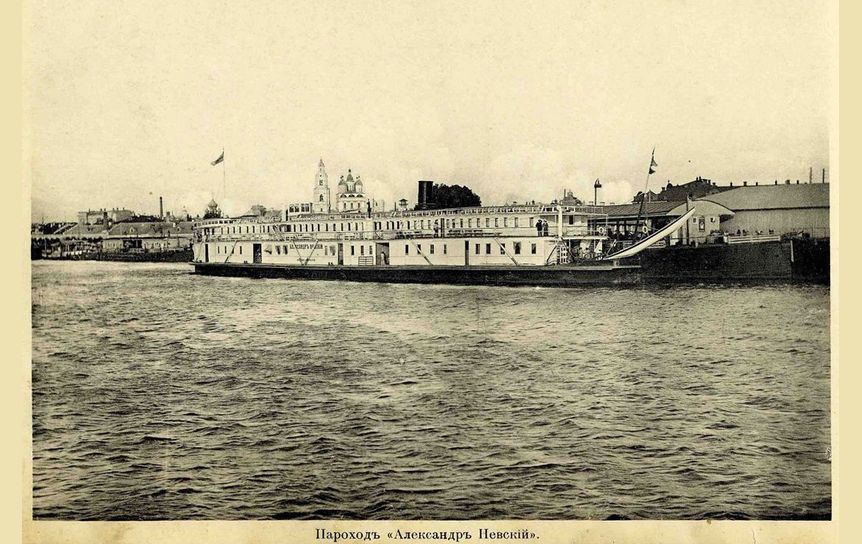

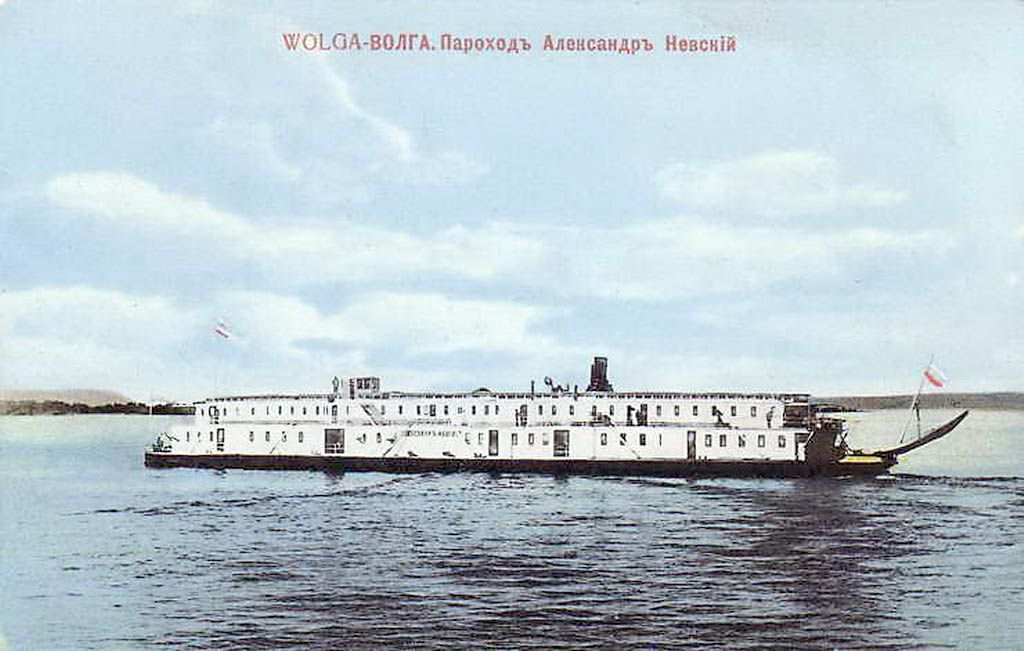

В письме родным Чехов лаконично отметил: "В Ярославле на Волге я сел на пароход "Александр Невский". От Ярославля до Перми три дня плыл по Волге и Каме".

Современный Ярославль хранит память о великом писателе. В 1944 году в его честь была названа одна из центральных улиц города, отходящая как раз от вокзала. В Ярославском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике хранятся материалы о пребывании Чехова в городе. К 150-летию со дня рождения писателя в 2010 году в Ярославской областной библиотеке имени Н.А. Некрасова была организована выставка "А.П. Чехов и Ярославский край", где демонстрировались малоизвестные фотографии и неопубликованные документы.

На пароходе по Волге

Пароход "Александр Невский", на котором отправился Чехов, принадлежал одному из крупнейших пароходных обществ России — "По Волге, 1843 года". Это было двухпалубное судно, оснащенное паровой машиной мощностью 200 л. с.

На борту имелись каюты разных классов, общая столовая и прогулочная палуба.

Пассажиры первого класса размещались в комфортабельных каютах с мягкой мебелью, зеркалами и даже книжными шкафами. Для пассажиров второго и третьего классов условия были значительно скромнее. Чехов, вероятно, как и в случае с железной дорогой, выбрал второй класс — достаточно комфортно, но без излишеств.

Интересная историческая параллель: сегодня туристы могут совершить круиз по Волге на теплоходе “Александр Невский". Это, конечно, совсем другое судно, «теплоход-пансионат», по классификации пароходной компании, построенное во второй половине XX века, но совпадение названий создает связь времен.

Путешествуя по Волге весной, Чехов наблюдал за разливом реки, жизнью на ее берегах и попутчиками. В очерке "Из Сибири" он с глубоким сочувствием описывает переселенцев, направлявшихся в Сибирь в поисках лучшей доли:

Кинешма: аптека Купфера и чеховские впечатления

По пути в Нижний Новгород пароход делал остановку в Кинешме. Чехов воспользовался этим и вместе с Ольгой Кундасовой (подругой его сестры Марии, сопровождавшей его до Нижнего Новгорода) сошел на берег. В письме к Софье Кувшинниковой он упоминает: "Видел лес. Узнал я кладбищенскую церковь, видел дом с красной крышей".

Надо признать, что совместное путешествие холостого мужчины и эмансипированной ученой дамы (сам Чехов позднее прозвал ее Ольга Бестурнюрная – за категорический отказ от обязательного тогда предмета дамского туалета) дает почву для определенных предположений. Но нет: все имеющиеся документы свидетельствуют, что отношение писателя к «изумительной астрономке» было уважительное... и чисто дружеское.

Что же касается Кинешмы – эти места были знакомы писателю не понаслышке. Здесь бывал художник Исаак Левитан, и именно здесь он нашел вдохновение для своей знаменитой картины "Над вечным покоем". Та самая "кладбищенская церковь", которую упоминает Чехов, как раз и изображена на этом полотне.

Сегодня эта местность так и называется – "гора Левитана", а церковь, хоть и сгорела в 1903 году, была заменена на перенесенную сюда в 1982 году Воскресенскую церковь конца XVII века.

Во время остановки в Кинешме Чехов и Кундасова посетили аптеку Юлиуса Купфера. Эта аптека, основанная в 1874 году, стала первым фармацевтическим заведением города. Сегодня она работает в другом здании того времени, но сохраняет историческую преемственность, являясь одновременно и действующей аптекой, и музейным объектом. Посетители могут увидеть старинную аптечную мебель, инструменты и посуду XIX века. Адрес: Кинешма, ул. Рылеевская, д. 1.

Нижний Новгород: конечный пункт первого этапа

5 мая (23 апреля по старому стилю) 1890 года Чехов прибыл в Нижний Новгород. Писатель не оставил подробных описаний Нижнего. В письме родным он лишь кратко упомянул: "От Ярославля до Перми три дня плыл по Волге и Каме. В Перми сел в вагон и поехал в Тюмень".

Между тем в 1890 году Нижний Новгород был крупным торговым центром, известным своей знаменитой ярмаркой, "Карманом России". Набережная Волги была застроена красивыми купеческими домами, на высоком берегу возвышался кремль. Возможно, Чехов успел окинуть взором некоторые из этих достопримечательностей, но в его письмах об этом ничего не сказано. Возможно, ему, выходцу из купцов в интеллигенты, "карман России" был тогда совсем не так интересен, как нам сейчас.

Центральная районная библиотека Нижегородского района носит имя А.П. Чехова с 1954 года. К 100-летию поездки Чехова по России в 1990 году библиотека подготовила обширную программу. В 1992 году, когда отмечалось 100-летие второго посещения писателем Нижнего Новгорода, здесь был проведен литературный вечер и организована выставка.

В 2004 году на базе библиотеки открылась литературная гостиная "Встречи на Звездинке", где регулярно проводятся вечера, посвященные Чехову. В постоянной экспозиции "Нижегородские страницы жизни А.П. Чехова" собраны уникальные материалы о посещении писателем Нижнего Новгорода.

Адрес библиотеки: Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 5. Телефон: (831) 434-03-50.

Любопытно проследить, как менялось настроение Чехова на протяжении первого этапа путешествия. В начале пути он полон энергии и оптимизма, шутит в письмах. В письме к сестре Марии Павловне, написанном уже в пути, он иронизирует: "На берегу бродят классные дамы и щиплют зеленую травку" — это может обескуражить, если не знать о прозвище "коровки", которое Чехов давал подругам сестры, работавшим классными дамами в гимназии.

Путями Чехова: современный путеводитель

Для тех, кто хочет повторить маршрут Чехова от Москвы до Нижнего Новгорода, сегодня есть несколько вариантов:

- На поезде: ежедневно с Ярославского вокзала отправляются поезда до Ярославля (время в пути — около 3,5 часа). Из Ярославля до Нижнего Новгорода можно доехать на поезде или автобусе.

- На теплоходе: в туристический сезон (май-сентябрь) действуют круизные маршруты по Волге от Москвы до Нижнего Новгорода с остановками в Угличе, Ярославле, Костроме, Плёсе и Кинешме. Полная программа занимает 3-5 дней.

- На автомобиле: маршрут Москва — Ярославль — Кострома — Кинешма — Нижний Новгород проходит по хорошим дорогам и позволяет увидеть все места, где останавливался Чехов.

В каждом из городов маршрута есть музеи, библиотеки и другие учреждения, хранящие память о Чехове. В Ярославле, помимо уже упомянутого музея-заповедника, интерес представляет Волжская набережная, которую, несомненно, видел писатель. В Кинешме стоит посетить аптеку-музей Купфера и "гору Левитана". В Нижнем Новгороде, кроме библиотеки имени Чехова, можно осмотреть кремль, Нижегородскую ярмарку и набережные Волги и Оки, где, вероятно, бывал Антон Павлович.

Каждое лето на теплоходе "Антон Чехов", курсирующем по Волге, проводятся тематические круизы с литературной программой, посвященной писателю. Этот теплоход, хоть и построен в 1978 году в Австрии, самим своим названием отдает дань уважения русскому классику.

Чехов, отправившийся в путь 3 мая 1890 года, только начинал свое грандиозное путешествие. Впереди у Антона Павловича были еще тысячи верст пути – через Пермь, Урал, бескрайнюю Сибирь, по Амуру до самого Сахалина.

Интересно, что если бы Чехов собирался именно на Сахалин, то мог бы воспользоваться куда более комфортным и спокойным морским путем: еще в 1879 году пароход "Нижний Новгород" общества "Доброфлот" начал регулярное сообщение по маршруту Одесса - Дальний Восток. Именно этой линией воспользовался через семь лет, в 1897 году, другой писатель, Влас Дорошевич, тоже написавший книгу "Сахалин (каторга)". Но Чехов –

В статье использованы материалы из писем А.П. Чехова, собрания сочинений и писем в 30 томах (М.: Наука, 1974–1983), очерков "Из Сибири", из книги Дм. Капустина "Антон Чехов: Путешествия по Азии и Европе" (М: Новый хронограф, 2020), а также современные краеведческие источники.