Текст: Дмитрий Шеваров

- …Дашь ты мне в тот день последний,

- В праздник славы мировой,

- Услыхать салют победный,

- Что раздастся над Москвой?

- Дашь ты мне в тот день немножко

- Погулять среди живых?

- Дашь ли мне в одно окошко

- Постучать в краях родных?..

- А. Твардовский. «Василий Тёркин»

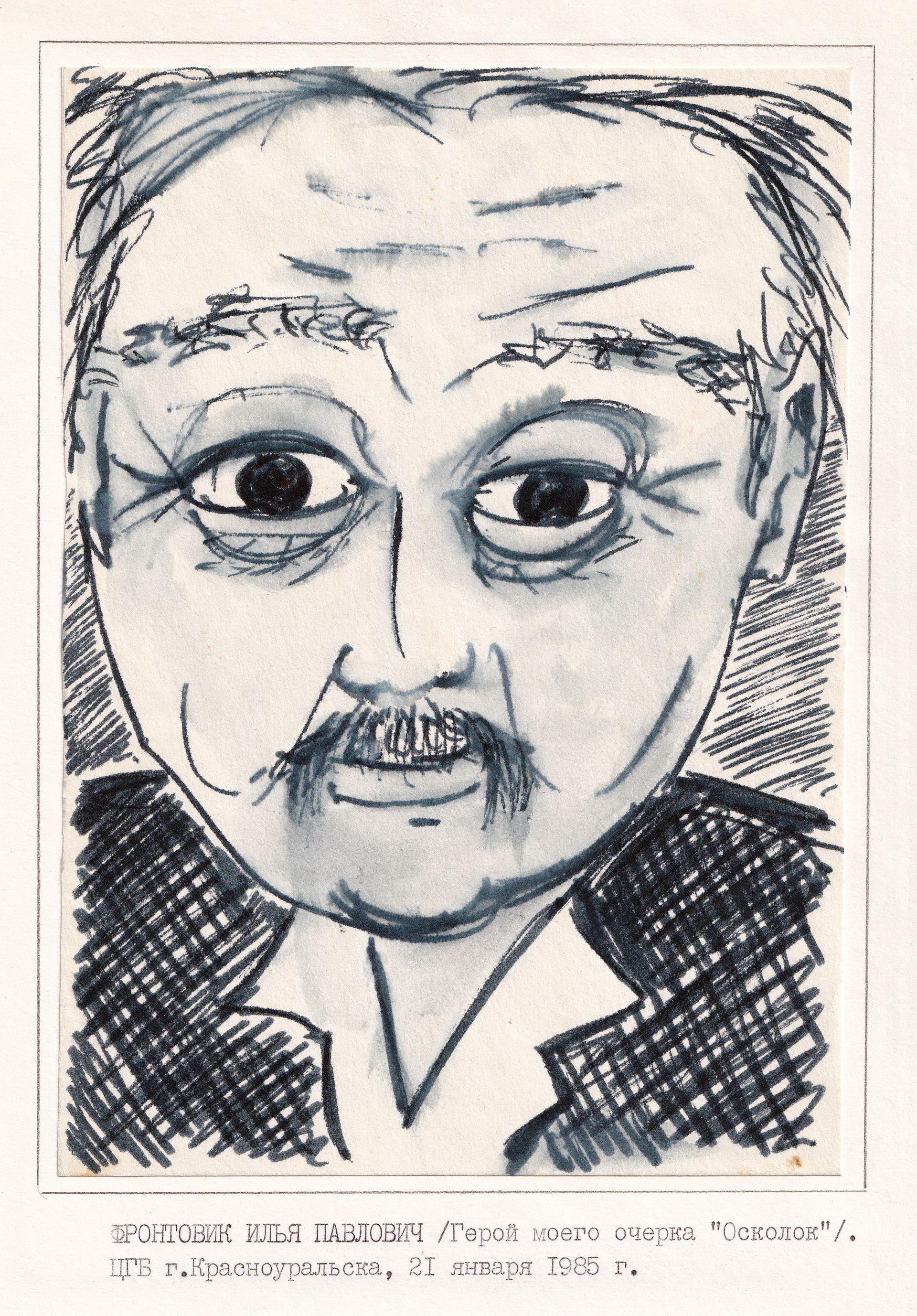

Чистый лоб, высокие брови, какие-то старинные усы, легкий румянец…

Илья Павлович… Да, его звали Илья Павлович Федотов.

Однажды мы оказались в одной больнице, в соседних палатах. На его палате висела табличка «Для ветеранов ВОВ», но она ничем не отличалась от той палаты, где лежал я – там тоже было пятнадцать человек, те же заросшие инеем высокие окна, те же стоны болящих по ночам и скрипы кроватных сеток.

По вечерам мы сидели на лавке в коридоре и говорили о том, о сем до тех пор, пока медсестра не разгоняла нас по палатам. Помню, мы говорили о французском художнике Альбере Марке, о его корабликах, о том, как, живя в тайге, хочется на море.

У меня были с собой два фломастера – синий и черный. Синим я поделился с Ильей Павловичем. Неловко примостившись у подоконника, он рисовал волны и на волнах какие-то баркасы и ялики. А я набросал его портрет.

Илья Палыч, когда был мальчишкой, мечтал быть художником. Жил он в селе Трофимовка на Орловщине. На войне думал: "Останусь живой, выучусь и вернусь в Трофимовку – рисовать свой дом, красоту окрестную, писать портреты односельчан".

До войны в селе было 133 двора, школа, колхоз «Светлый». Вернулся Илья в декабре 1945 года на пепелище. Не стало села.

Подхватил Илья мать и сестер, завербовался на Урал, на стройку. Думали – временно. Ведь не может быть такого, чтобы село не отстроили. Но – не отстроили. Сталинград из руин подняли, а на Трофимовку силёнок не хватило.

Так и застряли Федотовы в продымленном городке, выстроенном на скорую руку посреди тайги.

Как-то вечером я не дождался Ильи Палыча в коридоре и пришел его навестить. Он пригласил сесть рядом. Я рассказал ему о свежих международных новостях и об очерке Инны Руденко «Военно-полевой роман» – он появился тогда в «Комсомолке». Илья Павлович молча рассмотрел снимки в газете, потом вдруг радостно сказал:

– У нас, между прочим, похожий случай был. В полку нашем служила девушка-связистка. Красавица. Обхаживали ее все офицеры и так, и сяк. Тяжело ей было, гордой. Она всех отшивала. А полюбила солдата. Дали они друг другу слово пожениться после войны. Оказалось потом, что они из соседних деревень. До войны не виделись, а война свела.

Помню, как их демобилизовали, и они ждали машину, чтобы уехать. Глядели мы на них украдкой. И тут только поняли: вот она, мирная жизнь. Сидит с вещмешками. Война кончилась!

Про войну Илья Палыч мне особо не рассказывал. А что рассказывал – я записал в тетрадке, сидя под лампой на посту медсестры.

– Сорок первый начался несчастьями. В деревне нашей – голод, тиф. Мать лежала, еле веки могла приподнять, чтобы на нас глянуть. Три сестры – малышки еще. Я один в доме кормилец. И тут – война. Беда одна не ходит.

В сорок втором попал на фронт. И сразу под Вязьму. Глухие болотистые места…

А вернулся в деревню в самом конце 1945-го, к Новому году. Путь был дальний – из Германии, через Польшу. Зима была жестокая. Но земля еще дымилась. Я смотрел из вагона и думал: «Неужто это все мы освободили?» Не верилось, что проползли, прошагали такие пространства.

На месте Трофимовки ничего не было. Нашел мать и сестер в землянке. Мать не сразу узнала. С проседью, худой. Мощи принес одни, ветер качал. Все равно, мои чуть не помешались от радости. Ведь кто уходил, почти никто не вернулся. А я пришел. Больной, но с ногами, с руками…

Мне 21 год был. Такой же был, как ты.

Я тоже рисовал. Пришел с войны и так потянуло к красоте. На художника бы выучился, да образование четыре класса. И работать надо – матери, сестрам помогать. Своя семья скоро появилась.

Пошел в маляры-штукатуры. Мне казалось, это поближе к искусству. После работы все равно хотелось именно рисовать. Но красок масляных не было. Так я малярными по полотну. Ничего сперва не выходит, а полутона начну добавлять, смотрю: краска расплывается. На глазах картина пропадает…

Зато у меня теперь зять – художник. По дереву здорово работает. Мне нравится. Ты рисуй, рисуй – пока молодой, надо все попробовать, а то как узнаешь, где твой талант?

Кстати, и эту больницу я строил, вот эти стены штукатурил. Но я не люблю это здание. Не люблю сюда попадать, а вот попал во второй раз.

Я верю, что когда-нибудь исчезнут все больницы, все хвори человеческие. Пришел с войны, столько смерти видел, а было такое чувство: никто не должен больше умирать. Как же – мир ведь! Все должны только жить и жить.

Сердце болит, когда заговоришь о войне, обо всем, что было… Да обо всем-то я и не могу. Пришли ко мне как-то две девчушечки-пионерки. Затеребили меня вопросами. Сердце у меня заговорило. А я ничего не мог им сказать. Ни слова о войне. Плохо, знаю. Ушел на кухню. Чай им поставил. Напоил чайком и проводил. Не вышло из меня рассказчика.

Фотографии Ильи Павловича в интернете я не нашел, поэтому со смущением публикую свой любительский рисунок – это лучше, чем ничего.

Может, внуки-правнуки узнают деда.

Судьба солдата

Илья Павлович Федотов родился в 1924 году в селе Трофимовка Дмитровского района Орловской области.

Артиллерист. Рядовой 600-го противотанкового истребительного полка 13-й Верхнеднепровской бригады. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и орденом Отечественной войны 2 степени.

Выбыл из госпиталя 17.11.1945.

Жил в г. Красноуральске Свердловской области, работал маляром-штукатуром в строительном тресте № 88.