Текст: Ирада Ордухани (МГИМО)

Пароходная жизнь: от Нижнего до Перми

После недолгого пребывания в Нижнем Новгороде Чехов продолжил свое путешествие на пароходе "Александр Невский" пароходного общества "По Волге, 1843 года" — одного из крупнейших речных перевозчиков Российской империи. Этот пароход, построенный на Сормовском заводе, имел две палубы, мощную паровую машину и считался одним из комфортабельных судов своего времени.

Путь от Нижнего Новгорода до Перми занимал несколько дней — сначала по Волге, затем по другой великой реке — Каме. «От Ярославля до Перми три дня плыл по Волге и Каме», — сообщал Антон Павлович в письме родным. Многопалубные речные пароходы — целые плавучие миры со своей иерархией, бытом и распорядком. Пассажиров первого класса размещали в просторных каютах с отдельными салонами и книжными шкафами. Для второго класса, которым обычно путешествовал Чехов, предусматривались не роскошные, но вполне комфортные каюты. Пассажиры третьего класса и палубные путешественники размещались в общих помещениях или, как и подразумевает название, прямо на палубе.

Речное путешествие открывало перед писателем широкую панораму русской жизни: купцы, направлявшиеся по торговым делам, чиновники, инженеры, конвоируемые арестанты — и переселенцы.

О последних стоит сказать подробнее. Путешествуя по Волге и Каме весной 1890 года, Чехов наблюдал характерную для того времени картину — массовое переселение крестьян в Сибирь. Этот процесс, «запущенный» в 1861 году после отмены крепостного права, приобрел в 1880-е годы масштабный характер. Правительство поощряло заселение малоосвоенных сибирских земель, предоставляя переселенцам ссуды и налоговые льготы.

В очерке "Из Сибири" Чехов оставил пронзительное описание встреченного им на пароходе переселенца:

Попутчик Чехова на пароходе, некий рыжий мужичонка, усиливает впечатление от этой картины своим комментарием: "Будет хуже!" — говорит он переселенцу. В этой скупой детали, воспроизведенной Чеховым, — надежда на лучшую долю и суровая реальность, которая ждет этих людей в неизведанных сибирских просторах.

Весна 1890 года выдалась холодной (как и сейчас, через 135 лет). В письмах Чехов постоянно упоминает о неблагоприятных погодных условиях. "Берега Камы голые, ветер резкий, пронизывающий", — пишет он в очерке "Из Сибири". В майские дни на реке еще встречались льдины, а по ночам температура опускалась до заморозков. Во время плавания по Волге и Каме пароход делал остановки в прибрежных городах и крупных селах. Через Казань, Лаишево, Чистополь, Елабугу вел путь Чехова.

Выделяется описание Казани в одном из писем. Чехов отмечает контрасты этого города, где татарские мечети соседствуют с православными церквями, а европейская архитектура центральных улиц сменяется восточным колоритом татарских слобод. "Азия заглядывает в Россию", — замечает писатель. По свидетельству современников, во время плавания Чехов уже работал как писатель. Он общался с пассажирами разных сословий, записывал их рассказы, делал заметки. Как врач — несколько раз оказывал медицинскую помощь заболевшим спутникам. Что тоже располагало к откровенным беседам.

Пермь: точка отсчета сибирского пути

7 мая (25 апреля) 1890 года Чехов прибыл в Пермь — город, ставший важным транспортным узлом в его путешествии. Пермь тех лет была значительным промышленным и торговым центром на границе Европы и Азии. Пароходная пристань в Перми представляла собой оживленное место. Здесь швартовались суда разных компаний, шла погрузка и разгрузка товаров, сновали грузчики и извозчики. Именно сюда причалил "Александр Невский", доставивший Чехова в город на Каме.

В Перми заканчивался речной этап путешествия и начинался сухопутный. "В Перми сел в вагон и поехал в Тюмень", — сообщает Чехов в письме. Но за этой скупой фразой — важная развилка его маршрута. Существовал более простой и прямой путь на восток — можно было продолжать плавание по Каме, а затем по её притоку, Чусовой, что значительно сокращало сухопутный отрезок. Однако Чехов выбрал более длинный, но и более интересный маршрут — через Екатеринбург.

В Перми писатель задержался на несколько дней, ожидая поезда Уральской горнозаводской железной дороги. Чехов остановился в гостинице "Европейская". Сейчас на её месте стоит трехзвездочная гостиница "Прикамье" – а в то время это была одна из лучших гостиниц города, расположенная недалеко от вокзала и центральных улиц.

В ожидании поезда писатель осматривал город, посещал местных врачей и интересовался организацией медицинской помощи. Известно, что он встречался с городским врачом П.Н. Серебренниковым, посещал Мариинскую женскую гимназию и беседовал с учителями.

Пермь конца XIX века была городом контрастов. Каменные особняки купцов и промышленников перемежались деревянными домиками мещан и рабочих. Здесь действовали оперный театр, библиотеки, музеи, гимназии, но в то же время ощущалась провинциальность, изолированность от столичной жизни. Эта атмосфера интеллектуальной жизни в провинции, тоска по "настоящей" культурной среде стали впоследствии одним из лейтмотивов пьесы "Три сестры".

В письме к А.М. Горькому от 16 октября 1900 года Чехов писал: "Действие происходит в провинциальном городе вроде Перми". Это замечание дало повод пермякам считать свой город прообразом места действия знаменитой пьесы. Исследователи творчества Чехова находят и другие параллели между Пермью и художественным миром "Трех сестер". Так, реалии Пермского кадетского корпуса отразились в военной бригаде, переведенной в город, где живут героини. А прообразами самих сестер могли стать сестры Циммерман — основательницы частной мужской гимназии, которую Чехов, предположительно, посетил во время своего пребывания в Перми.

Сегодня в Перми гордятся этой литературной связью с Чеховым. В городе существует парк имени А.П. Чехова, где установлены скульптуры героев его произведений — от Каштанки до трех сестер. На здании бывшей "Частной мужской гимназии сестер Циммерман" (ныне фармацевтического училища) установлена мемориальная доска с вышеприведенной цитатой из чеховского письма о Перми как прообразе города "Трех сестер".

Через Уральский хребет: на границе Европы и Азии

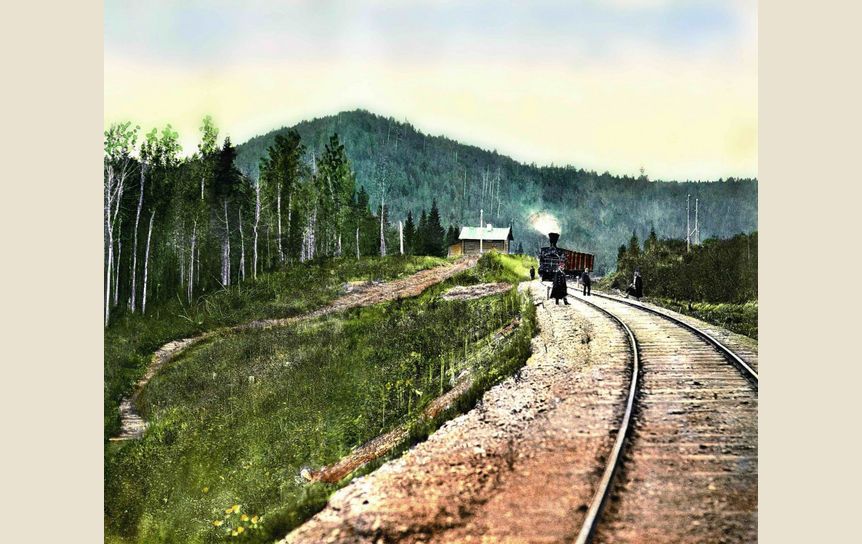

Железная дорога от Перми до Екатеринбурга, проложенная в 1878 году, стала первой магистралью, пересекшей Уральский хребет. Это был поистине выдающийся инженерный проект своего времени. Железнодорожный путь проходил через горные перевалы, по мостам через горные реки и ущелья.

Путешествие по Уральской горнозаводской железной дороге занимало около суток. Поезд двигался со средней скоростью 20-25 верст в час, делая остановки на станциях и полустанках. По пути Чехов мог наблюдать не знакомые ему, уроженцу Таганрога и московскому студенту, уральские пейзажи — горные хребты, покрытые лесом, долины рек, небольшие горные озера. Весной 1890 года эти места еще не полностью освободились от снега, и контраст между заснеженными вершинами и зеленеющими долинами создавал живописную картину.

Особым пунктом маршрута была станция "Европа-Азия", где проходила условная граница между двумя частями света. Здесь поезд делал остановку, и пассажиры могли посетить символический пограничный столб. По воспоминаниям путешественников того времени, многие устраивали здесь импровизированные торжества — стоя одной ногой в Европе, другой в Азии, поднимали тосты за благополучное пересечение границы.

9 мая (27 апреля) 1890 года Чехов прибыл в Екатеринбург. Свои впечатления от этого города он эмоционально выразил в письме: "Сижу я теперь в Екатеринбурге; правая нога моя в Европе, а левая в Азии". Эта шутливая фраза стала одним из самых цитируемых высказываний писателя о его путешествии. Екатеринбург конца XIX века был тем же, что и теперь — крупным промышленным и административным центром Урала. Город, основанный как завод-крепость в 1723 году, к моменту посещения его Чеховым превратился в горную столицу России — центр металлургической промышленности, камнерезного и ювелирного искусства.

В Екатеринбурге писатель остановился в "Американской гостинице", принадлежавшей купцу П. Холкину. Это была одна из лучших гостиниц города, расположенная в центре, на Покровском проспекте (ныне улица Малышева). Трехэтажное здание в стиле эклектики с элементами классицизма и ренессанса имело роскошные по тем временам номера с электрическим освещением, что было редкостью для российской провинции.

По воспоминаниям современников, обстановка "Американской гостиницы" была выдержана в европейском стиле. Номера имели паркетные полы, настенные обои, изысканную мебель. При гостинице работал ресторан с русской и европейской кухней, где Чехов, вероятно, обедал. Здание этой гостиницы сохранилось до наших дней — сейчас в нем располагается Екатеринбургское художественное училище имени И.Д. Шадра. На фасаде установлена мемориальная доска, напоминающая о пребывании здесь знаменитого писателя.

В Екатеринбурге Чехов встретился со своим дальним родственником — Александром Максимовичем Симановым, сыном двоюродной сестры матери Чехова Прасковьи Симановой, который, принадлежа к богатому купеческому клану, был при этом редактором газеты "Екатеринбургская неделя". Эта встреча имела не только родственный, но и практический характер — Александр Максимович помог писателю лучше узнать город и его окрестности. Но отнюдь не поспешил пригласить троюродного брата на обед, не говоря уж — пожить в своем доме, на что тот имел некоторые основания рассчитывать. Корни неприязненного отношения Симановых к Чехову, по мнению Э. П. Молчанова, уходили в прошлое, когда Павел Егорович, отец Чехова, находясь на грани разорения, обращался к ним из Таганрога за поддержкой.

По сведениям краеведов, Чехов посетил несколько екатеринбургских достопримечательностей. Он осматривал Гранильную фабрику, где производились знаменитые уральские поделки из камня, бывал на местном базаре, где продавались изделия из малахита, яшмы, горного хрусталя и других уральских самоцветов. К уральским жителям Чехов отнесся с определенной иронией. В очерках "Из Сибири" он писал:

После отъезда из Екатеринбурга, в письме к брату Александру, Чехов высказался о городе более благосклонно: "Екатеринбург — город живой, с большой торговлей, с хорошо развитой промышленностью". Это свидетельствует о том, что первоначальное впечатление от "азиатских" черт уральцев сменилось признанием деловых качеств и предприимчивости местных жителей.

Последний рубеж Европы: путь от Екатеринбурга до Тюмени

Из Екатеринбурга Чехов направился в Тюмень — город, который считался воротами в Сибирь. На тот момент железная дорога между этими городами уже была (она появилась в 1885 году), но еще не было пассажирского сообщения, и поэтому писателю пришлось преодолеть это расстояние на повозке по почтовому тракту. Дорога от Екатеринбурга до Тюмени заняла около двух суток. Расстояние в 325 верст (примерно 350 км) преодолевалось с частыми остановками на почтовых станциях для смены лошадей и отдыха. Этот участок пути был относительно благоустроенным по сравнению с сибирскими трактами.

Погода, как писал Чехов, была неблагоприятной: "Уральские впечатления: метели, холод, две ночи не спал, разболелся желудок, два раза пришлось принимать касторку… Тем не менее я в отличнейшем настроении и здоров". Несмотря на эти трудности, Чехов сохранял бодрость духа и чувство юмора. Ландшафт по пути от Екатеринбурга к Тюмени постепенно менялся. Горные отроги Урала сменялись холмистой местностью, которая переходила в равнину Западной Сибири. Вдоль тракта стояли старинные русские села, чередовавшиеся с поселениями старообрядцев и татарскими деревнями.

На почтовых станциях путешественники могли отдохнуть в специальных комнатах, выпить чаю, перекусить. Станционные смотрители обычно держали самовары в постоянной готовности для проезжающих. В некоторых местах можно было получить и более существенное питание — уху, щи, жареное мясо.

В деревне Успенской, примерно на полпути между Екатеринбургом и Тюменью, бил знаменитый в то время целебный источник. Здесь путешественники часто делали остановку, чтобы набрать воды, считавшейся лечебной при желудочных заболеваниях.

По пути в Тюмень Чехов не раз встречал обозы переселенцев, направлявшихся в Сибирь. В одном из писем он отмечал: "Семьи с малыми детьми, старики и старухи — все они идут на восток в поисках лучшей доли. Глядя на них, понимаешь, что Сибирь еще долго будет заселяться и осваиваться".

Тюмень: ворота в Сибирь

11 мая (29 апреля) 1890 года Чехов прибыл в Тюмень — город, который считался тогда воротами в Сибирь, хотя столицей Сибири был Тобольск. Здесь окончательно заканчивалась европейская Россия и начиналась ее азиатская часть — бескрайние просторы Сибири.

Тюмень конца XIX века — крупный торговый и транспортный центр. Город, основанный в 1586 году как первое русское поселение в Сибири (на год раньше Тобольска), к моменту посещения его Чеховым имел население около 30 тысяч человек. Здесь сходились важные транспортные артерии — Сибирский тракт и водные пути по рекам Тура, Тобол, Иртыш и Обь. В Тюмени Чехов остановился в гостинице "Россия", которая располагалась на центральной улице — Царской (ныне улица Республики). Это была одна из лучших гостиниц города, двухэтажное каменное здание с комфортабельными номерами и рестораном. До наших дней это здание не сохранилось — оно было разрушено в годы Гражданской войны.

Именно из Тюмени Чехов отправил письмо К.Г. Фотти, которое сейчас хранится в Таганрогском музее-заповеднике: "12 мая. Тюмень. Еду благополучно..." Эта краткая запись — одно из немногих документальных свидетельств пребывания писателя в этом сибирском городе. Тюмень произвела на Чехова двойственное впечатление. С одной стороны, его поразила оживленная торговая жизнь города, богатые купеческие особняки, многочисленные церкви. С другой — он отметил резкие контрасты между благоустроенным центром и окраинами с их грязными улицами и убогими домишками.

Особое внимание Чехов уделил знаменитой Тюменской пересыльной тюрьме, через которую проходили тысячи арестантов, направлявшихся в отдаленные районы Сибири и на Сахалин. Эта тюрьма была своеобразным распределительным пунктом сибирской каторги. Здесь формировались партии арестантов, которые затем направлялись по разным маршрутам — в Тобольск, Томск, Красноярск и далее.

По воспоминаниям начальника тюремного управления Тобольской губернии С.П. Мокринского, с которым Чехов встречался в Тюмени, писатель посетил тюрьму и детально расспрашивал о системе пересылки арестантов, условиях их содержания, медицинском обслуживании. Эти сведения впоследствии легли в основу некоторых глав книги "Остров Сахалин". В Тюмени Чехов встретился с несколькими местными врачами, в том числе с доктором К.В. Олесовым, который работал в городской больнице. Они обсуждали проблемы медицинского обслуживания в Сибири, распространенные здесь заболевания, методы лечения. Профессиональные контакты были важны для Чехова не только как для врача, но и как для писателя.

В письме к издателю А.С. Суворину от 15 мая 1890 года Чехов писал: "Я в Сибири... И так странно видеть совсем особенную жизнь, ни на что не похожую". Тюмень стала для Чехова последним относительно крупным городом перед долгим путешествием по Сибирскому тракту. Отсюда ему предстояло отправиться дальше на восток — через Тобольск, Томск, Красноярск к Иркутску. Впереди были тысячи верст трудного пути по сибирским дорогам.

Путешествуя по чеховским местам: современный путеводитель

Для современного путешественника, желающего пройти по следам Чехова от Нижнего Новгорода до Тюмени, существует несколько вариантов маршрута, каждый из которых имеет свои преимущества.

- Водный путь (май — сентябрь):

Речные круизы по Волге и Каме позволяют в полной мере ощутить атмосферу путешествия конца XIX века. Современные теплоходы, конечно, гораздо комфортабельнее пароходов того времени, но панорама берегов во многих местах осталась неизменной.

- Маршрут: Нижний Новгород — Казань — Чистополь — Елабуга — Пермь

- Круизные компании: "Водоходъ", "ВолгаWolga", "Мостурфлот"

- Продолжительность: 5-7 дней

- Стоимость: от 35 000 рублей (в зависимости от класса каюты и сезона)

- Особенности: на борту многих теплоходов работают историки и краеведы, которые проводят лекции и экскурсии, посвященные истории волжских и камских городов

Круизные компании предлагают как прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Пермь, так и более сложные маршруты с дополнительными остановками в исторических городах. Особый интерес представляют тематические круизы, посвященные путешествиям знаменитых писателей по Волге и Каме.

- Железнодорожный маршрут:

Железная дорога связывает все основные пункты чеховского маршрута. Путешествие на поезде позволяет увидеть меняющиеся пейзажи России — от среднерусской равнины до Уральских гор и сибирских просторов.

- Поезд "Нижний Новгород — Пермь" (№ 51/52, время в пути 16-17 часов)

- Поезд "Пермь — Екатеринбург" (№ 13/14, время в пути 7-8 часов)

- Поезд "Екатеринбург — Тюмень" (№ 609/610, время в пути 5-6 часов)

- Общая продолжительность с остановками на 1-2 дня в каждом городе: около недели

- Стоимость: от 7 000 рублей (плацкарт) до 15 000 рублей (купе) за весь маршрут

Путешествуя на поезде, стоит помнить, что современные железнодорожные пути часто проходят вдали от исторических центров городов. Для осмотра достопримечательностей потребуется дополнительный транспорт — такси, автобусы или арендованный автомобиль.

- Автомобильный маршрут:

Путешествие на автомобиле дает максимальную свободу в выборе маршрута и времени пребывания в каждом пункте. Это позволяет посетить не только крупные города, но и небольшие населенные пункты, связанные с именем Чехова.

- Маршрут: Нижний Новгород — Казань — Елабуга — Пермь — Кунгур — Екатеринбург — Тюмень

- Протяженность: около 1700 км

- Рекомендуемое время: 7-10 дней с остановками в городах маршрута

- Качество дорог: преимущественно хорошее, федеральные трассы М7 "Волга", Р242 и Р351

Автомобильное путешествие позволяет увидеть те стороны российской глубинки, которые недоступны при путешествии на поезде или теплоходе. Между крупными городами можно останавливаться в небольших поселках и деревнях, многие из которых сохранили свой исторический облик.

Чеховские места на маршруте, которые стоит посетить:

В Нижнем Новгороде:

- Центральная библиотека имени А.П. Чехова на улице Звездинка, 5. В библиотеке регулярно проводятся выставки и литературные вечера, посвященные творчеству писателя.

- Волжская набережная, по которой прогуливался Чехов. С нее открывается впечатляющий вид на слияние Оки и Волги.

- Нижегородский кремль — главная достопримечательность города, которую, возможно, посещал Чехов.

В Казани:

- Исторический центр города с его контрастами европейской и азиатской архитектуры, который так впечатлил Чехова.

- Казанский кремль — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, сочетающий православные и мусульманские памятники.

- Речной порт Казани, где делал остановку пароход "Александр Невский".

В Перми:

- Парк имени А.П. Чехова с аллеей литературных героев (ул. Репина, 20).

- Здание бывшей гимназии сестер Циммерман (ныне фармацевтическое училище) с мемориальной доской, ул. Екатерининская, 71.

- Пермская государственная художественная галерея с богатой коллекцией уральской деревянной скульптуры, которая могла заинтересовать Чехова.

- Музей "Дом Дягилева", где представлена атмосфера пермской интеллигенции конца XIX века.

В Екатеринбурге:

- Здание бывшей "Американской гостиницы" (ул. Карла Либкнехта, 42), где останавливался Чехов.

- Граница Европы и Азии — памятный обелиск на Московском тракте, в 17 км от центра города.

- Музей истории Екатеринбурга, где можно увидеть, как выглядел город во времена Чехова.

- Объединенный музей писателей Урала с материалами о пребывании Чехова и других литераторов в регионе.

В Тюмени:

- Историческая часть города с сохранившейся застройкой XIX века.

- Музей "Городская Дума" с материалами о пребывании Чехова в городе и о Тюменской пересыльной тюрьме.

- Набережная реки Туры — одно из самых живописных мест города, которое мог видеть Чехов.

- Мост Влюбленных — хотя этот современный пешеходный мост не имеет отношения к Чехову, с него открывается прекрасный вид на город и реку.

Гастрономический путеводитель по чеховскому маршруту

Путешествуя по чеховскому маршруту, стоит попробовать региональные блюда, которые могли быть в меню писателя:

- В Нижнем Новгороде: знаменитые волжские стерляди, макарьевские пряники, местные квасы и настойки.

- В Казани: татарские блюда — эчпочмак (треугольный пирожок с мясом и картофелем), губадия (многослойный пирог), чак-чак (медовое лакомство).

- В Перми: посикунчики (маленькие жареные пирожки с мясом), пельмени по-уральски, рыбные блюда из камской рыбы.

- В Екатеринбурге: уральские пельмени, строганина из северной рыбы, пироги с пистиками (молодыми побегами хвоща).

- В Тюмени: сибирские пельмени, строганина из муксуна, блюда из дичи, варенье из кедровых орешков.

В каждом из этих городов регулярно проводятся мероприятия, связанные с именем Чехова — литературные чтения, экскурсии, спектакли по его произведениям. Для полного погружения в атмосферу чеховского путешествия рекомендуется взять с собой его письма и очерки "Из Сибири" — они помогут увидеть эти места глазами великого писателя и ощутить связь между прошлым и настоящим.

В материале использованы цитаты из писем А.П. Чехова, его очерков "Из Сибири", материалы из книги М.П. Чехова "Вокруг Чехова", исследования Г.П. Бердникова "А.П. Чехов: идейные и творческие искания", статьи Р. Р. Галеевой «Долой за свечки — 10 к.», а также исторические документы и свидетельства современников.