Текст: ГодЛитературы.РФ

В ноябре 2025 года «Подписные издания» в рамках серии «Переводы Яндекс Книг» выпустили поздний роман Мэри Шелли «Фолкнер», который сама писательница называла лучшим в своей карьере. Для русскоязычных читателей это первая возможность оценить книгу, столь дорогую автору, и понять, почему всем поклонникам «Франкенштейна» стоит обратить на нее внимание.

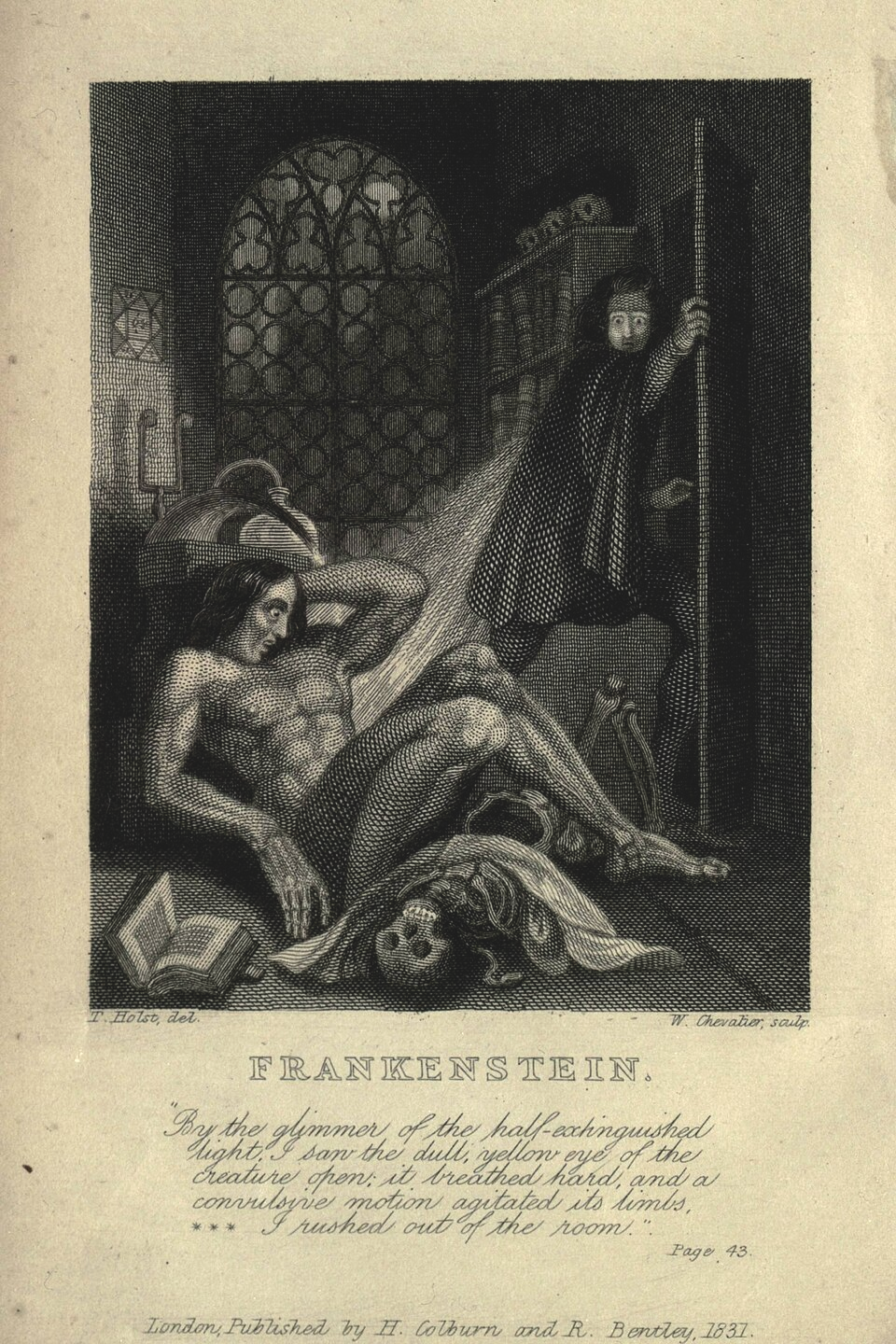

«Фолкнер» продолжает темы, знакомые по дебютному роману Шелли – созидание и последствия, ответственность, любовь, одиночество, бунт, семья – но раскрывает их с более зрелой точки зрения. Этот роман можно назвать своего рода «последним завещанием» Мэри Шелли, в котором она возвращается к идеям «Франкенштейна», осмысляя их заново спустя два десятилетия писательской карьеры и череду личных трагедий.

Чем же «Фолкнер» отличается от своего легендарного предшественника и что нового привнесла в диалог с ним сама Шелли?

Мотив ответственности за созданное или содеянное – ключевой для обоих произведений. «Франкенштейн» задает вопрос об ответственности творца перед своим творением и обществом: Виктор, отказавшись отвечать за судьбу своего «детища», становится причиной гибели близких. В «Фолкнере», напротив, главный герой — капитан Руперт Фолкнер — берет ответственность за судьбу приемной дочери и за собственные ошибки прошлого. Его внутреннее преображение – путь осознания вины и стремления исправить содеянное.

По-разному в раннем и позднем романах Шелли герои понимают, что значить любить. В «Франкенштейне» любовь представлена преимущественно через призму утраты: семейная любовь и дружба разрушаются действиями монстра, а сам он обречен на отсутствие любви. В «Фолкнере» же любовь становится созидательной силой: милосердие и привязанность Фолкнера к маленькой Элизабет дают ему новый смысл жизни, а романтическая любовь Элизабет и Джерарда служит испытанием, ведущим героев к прощению. Здесь Шелли показывает любовь как мощный нравственный ориентир, способный преодолеть тяжесть прошлого (в том числе через сострадание и прощение).

Для Шелли, которая начинала свою писательскую карьеру под флагом романтизма, тема одиночества стала одной из центральных. Монстр Франкенштейна – воплощенное одиночество, отвергнутое творцом и обществом, встает на путь мести. Виктор Франкенштейн тоже страдает от самоизоляции и потери близких, и в финале каждый из них остается по сути одиноким в своей трагедии. В «Фолкнере» же изначальное одиночество преодолевается: отчаявшийся Фолкнер на грани самоубийства встречает сироту, столь же одинокую, и обретает семью не по крови, а по духу. Шелли показывает, что даже самые одинокие души могут найти утешение в человеческой близости – более оптимистичный взгляд, чем мрачное одиночество финала «Франкенштейна».

Если «Франкенштейн» родился из духа романтического бунта (ученый бросает вызов самой природе, создание восстает против создателя), то «Фолкнер» отмечен отказом от открытого бунтарства в пользу смирения, что являлось основным лейтмотивом викторианского постромантизма, а впоследствии и реализма. Юный запал и дерзость, которыми был пропитан роман 1818 года, в книге 1837-го сменяются размышлениями о прощении и смирении. Бунтующий Прометей «Франкенштейна» противопоставлен героям «Фолкнера», которые учатся смирять гордыню, просить прощения и жертвовать своими желаниями ради других. Поздняя Шелли как бы говорит: вместо разрушительного бунта лучше искать путь к искуплению – идея, созвучная викторианской эпохе милосердия.

В обоих романах семья играет важнейшую роль. «Франкенштейн» во многом трагедия разрушенной семьи: монстр губит близких Виктора, и семейные узы не выдерживают испытания. Напротив, в «Фолкнере» центральной становится идея новой семьи, основанной не на родстве, а на взаимной поддержке и ценностях. Фолкнер, не имея собственного ребенка, удочеряет осиротевшую девочку, фактически создавая семью по велению сердца. Шелли исследует, как выбор быть семьей друг другу – через заботу и любовь – способен исцелить прошлые раны.

Прошло почти 20 лет между созданием «Франкенштейна» и «Фолкнера», и за это время стиль Шелли значительно эволюционировал. Поздний роман написан уже после смерти Перси Биши Шелли, мужа Мэри, и этот личный опыт наложил отпечаток на тональность романа.

Если «Франкенштейн», созданный при жизни Перси, проникнут духом юношеского максимализма, романтизма и готической мрачности, то «Фолкнер» звучит спокойнее, сострадательнее, в нем больше зрелой эмоциональной глубины. Под влиянием развивающегося в Британии реализма и стиль писательницы становится более психологичным: Шелли уделяет внимание нравственным диалогам и реалистичным переживаниям, отходя от чистого ужаса готики.

Если финал «Франкенштейна» по-готически безутешно мрачен (герои гибнут, монстр уходит в ледяную пустоту, прощение недостижимо), то финал «Фолкнера» можно трактовать как торжество милосердия и любви. Именно милосердие становится высшей ценностью в позднем романе Шелли, своеобразным ответом автора молодой себе. Благодаря состраданию и любви герои «Фолкнера» разрывают порочный круг мести и вражды – тем самым Мэри Шелли ставит точку в диалоге с «Франкенштейном», предлагая альтернативу трагедии. Так в последнем произведении писательницы побеждают надежда и гуманизм, которых так не хватало ее дебютному монструозному творению.

Фолкнер : [роман] / Мэри Шелли ; [пер. с англ. Юлии Змеевой]. — СПб. : Подписные издания ; Москва. : Яндекс Книги. — 528 с.

Однажды знойным безветренным июньским вечером в Треби прибыл незнакомец. Наблюдать за сменой штиля ветром на побережье всегда интересно, но в этом случае следует обратить на погоду особое внимание, так как именно штиль привел незнакомца в деревню. Весь день в бухте можно было видеть несколько судов, то дрейфовавших в ожидании ветра, то неспешно скользивших по волнам под парусами. С наступлением вечера море успокоилось, но с берега подул легкий ветерок, и корабли — главным образом угольщики — ловили ветер, пытаясь продвинуться вперед короткими рывками и, набрав скорость, наконец получить пространство для маневрирования и выйти в открытое море у восточного изгиба бухты. Тем временем рыбаки на берегу следили за движениями другого судна и даже перекрикивались с матросами, праздно развалившись на песке. Вскоре их отдых прервался из-за оклика с небольшого торгового корабля — требовали прислать лодку для высадки на берег пассажира; рыбаки засуетились, лодка приблизилась к судну, и в нее спустился джентльмен; вслед за ним в лодку передали его саквояж; несколько взмахов веслами — и лодка причалила к берегу, а пассажир спрыгнул на песок.

Новоприбывший отдал краткие распоряжения, приказал отнести свой легкий саквояж в лучшую гостиницу и, щедро расплатившись с лодочниками, направился в более уединенную часть пляжа. Наблюдатели с ходу решили, что перед ними джентльмен, и для жителей Треби этого описания было достаточно, но мы все же добавим несколько подробностей, чтобы выделить его среди большого числа других джентльменов и придать фигуре некую индивидуальность. В идеале хотелось бы обрисовать его внешность и манеры таким образом, чтобы герой предстал в воображении читателя как живой и, случись им встретиться на улице, читатель бы воскликнул: «Вот тот самый человек!» Но нет задачи труднее, чем одними словами донести до другого образ, пусть даже явственно запечатлевшийся в нашем сознании. Индивидуальное выражение лица и особые черты, выделяющие человека из десятков тысяч его собратьев для тех, кто его знает, очевидны глазу, но ускользают, когда пытаешься описать их.

Было в незнакомце что-то, сразу же привлекавшее внимание: свобода движений, решительная манера держаться, самоуверенность и энергия. Угадать его возраст было непросто, так как из-за бронзового загара, приобретенного в тропическом климате, молодая кожа покрылась глубокими морщинами, как у зрелого мужчины, однако сила и гибкость конечностей при этом сохранились, а фигура и лицо по-прежнему оставались совершенными в именно тех частях, где прежде всего проявляются признаки старости. Вероятно, ему было около тридцати лет, не более того, но могло быть менее. Его тело было подвижным, жилистым и сильным, спина прямой, как у солдата (и в целом он производил впечатление военного); он был высок и, пожалуй, красив: глаза светло-серые, пронизывающий орлиный взгляд, лоб изборожден приметами скорее страстного темперамента, нежели склонности размышлять; но лицо при этом казалось очень умным, а довольно большой рот становился красивым, когда незнакомец улыбался. Однако самой примечательной особенностью его физиогномики была переменчивость: на беспокойном и даже свирепом лице отражались мятежные и буйные мысли, а бывало, морщины разглаживались и изящные черты проступали во всей своей безупречности, и тогда лицо казалось почти лишенным всякого выражения. Удивительная это была особенность, — когда этот человек общался сам с собою, его лицо сотрясали шторма, нарушая гармонию черт; при этом, обращаясь к собеседнику, он был сдержан, глаза смотрели внимательно, а лицо хранило безмятежность. Цвет его кожи от природы, видимо, был оливковым, но под влиянием климата она покраснела и задубела, а под натиском неистовых эмоций наливалась кровью. При взгляде на него сразу становилось ясно, что жизнь его была полна невероятных и, возможно, трагических происшествий; однако, перефразируя Шекспира, он скорее грешил сам, чем был жертвой греха1; а если не грешил, то, по крайней мере, не принимал обрушивающиеся на него разочарования и печали безропотно, а самолично был творцом своей судьбы. Когда он думал, что за ним никто не наблюдает, на лице его отражалась тысяча противоречивых чувств, глаза метали молнии, и, казалось, он вздрагивал от внезапной боли; его будто бы охватывала неожиданная ярость и обезображивала красоту; однако стоило кому-либо к нему обратиться, как все эти приметы мгновенно исчезали, и он преисполнялся достоинства, успокаивался и становился даже обходительным, хотя холодным, вследствие чего собеседник принимал его за человека своего круга, а вовсе не за того, кто под влиянием страстей и необдуманных поступков входит в состояние, внушающее страх любому. Поверхностный наблюдатель счел бы его славным человеком, возможно немного чересчур импозантным; мудреца бы приятно впечатлили его интеллект и знания, эрудиция и легкость, с которой он доставал из хранилищ ума сведения на любую тему. Дух его, вне всякого сомнения, был благороден и свободен; но что же оказало на него столь разрушительное действие, что потрясло его основы и заставило его в столь молодые лета проникнуться презрением к себе?

Таким был незнакомец, прибывший в Треби. Его поведение отличалось той же противоречивостью, что и наружность: внешне он казался спокойным и даже равнодушным, но изнутри терзался самыми бурными и болезненными переживаниями. Высадившись на берег, он зашагал по песку и вскоре скрылся из виду; вернулся лишь вечером с лицом удрученным и усталым. Приличия ради или из уважения к хозяину таверны позволил поставить перед собой тарелку с едой, но не притронулся ни к пище, ни к питью и вскоре удалился в комнату, однако спать не лег, а несколько часов расхаживал туда-сюда. Как только же наступила тишина и его часы и безмолвные звезды сообщили о наступлении полуночи, он вышел из дома и спустился на берег; там бросился на песок, потом снова встал и пошел вдоль кромки воды; присел, уронив лицо на руки, и сидел так неподвижно до самой зари. С появлением первого рыбака покинул деревню и не появлялся до раннего вечера, и в этот раз набросился на принесенную ему тарелку, как голодающий, но, едва утолив острый голод, снова вышел из-за стола и уединился в комнате.

Достав из саквояжа футляр с оружием, он внимательно осмотрел пистолет, сунул его в карман и снова спустился на берег. Солнце быстро клонилось к горизонту, и путник попеременно бросал взгляды то на него, то на синее море, мирно дремлющее и почти бесшумно омывающее берег. Он казался то задумчивым, то нетерпеливым, а иногда его пробивал холодный пот, будто страшная боль вдруг начинала терзать его; он молчал, но в голове вертелись невысказанные мысли: «Еще один день! И снова солнце! Чем заслужил я этот день и это солнце? Трус! Зачем страшусь я смерти? И страшусь ли? Нет! Нет! Мне ничего не страшно, кроме этой боли, невыразимых мук и картины полного отчаяния, что до сих пор стоит перед глазами! Будь я уверен, что воспоминания уйдут, когда я вышибу себе мозги, перед смертью я смог бы снова ощутить себя счастливым. Но все напрасно. Пока я жив и живо воспоминание, каждая частица моего существа пропитана памятью о совершенном мною преступлении; я живу в аду, и так будет продолжаться до тех пор, пока не заглохнет мой пульс. Я буду вечно видеть ее тело у своих ног: она потеряна навеки, она мертва, и я тому причиной, я убийца! Смерть станет искуплением. Но даже в смерти я буду проклят, ведь мне уже не вдохнуть жизнь в эти бледные губы. Какой же я дурак! Какой злодей! Скорее, последний акт близок; не медли больше, не то сойдешь с ума и смирительная рубашка станет более подходящим наказанием, чем смерть, к которой ты так стремишься!»

В этот миг его пылкость как будто бы передалась самой Вселенной, и солнце запульсировало с ним в едином ритме. Сияющий круг опустился, и на фоне пылающего неба резко обрисовался силуэт невысокого мыса, увенчанного шпилем. Внезапно новая мысль пришла в голову незнакомцу, и он зашагал вперед по песку и направился к выступающему обрыву. А незадолго до того здесь пробежала маленькая сиротка, вскарабкалась по утесу и, как обычно, села у могилы матери; незнакомец этого не видел.

Он медленным неровным шагом двигался вперед. Тьма заволокла зоркое солнце, которое теперь, казалось, смотрело на него в упор, проникая в самую душу, болевшую и корчившуюся под грузом греха и печали. Очутившись за чертой деревни, он сел на камень, но не погрузился в раздумья, ибо это подразумевало некое осознанное движение ума; к нему скорее можно было бы применить сравнение с поэтом, преследуемым собственными мыслями, гонимым памятью и разрываемым на куски подобно Актеону, которого растерзали собственные псы2. Душа его пала под натиском чудовищных воспоминаний, и негде было от них укрыться, некуда бежать; его поочередно обуревали различные чувства — ревность, любовное разочарование, ярость, страх; но хуже всего были отчаяние и угрызения совести. Телесные пытки, порожденные воображением мстительного тирана, не смогли бы вызвать агонию, подобную той, что причиняли ему собственные мысли. Оставшиеся в нем доброта и сила разума лишь усиливали боль от неустанного сожаления и наносили ему более глубокие раны. Глупец! Он не предвидел, что все так обернется! Он думал, что сумеет повернуть ход судьбы в соответствии со своей волей и что для достижения цели достаточно лишь сильного желания. Но к чему привела его непоколебимая решимость добиться своего? Она была мертва — прелестнейшее и благороднейшее из земных созданий; ей больше не вкусить ни ласки, ни жизненных радостей; она больше не увидит своего дома и ребенка. Он видел, как она распростерлась у его ног; он засыпал землей ее холодное окаменевшее тело; он был тому причиной, он убийца!

Доведенный подобными мыслями до невыносимого отчаяния, он торопливо нащупал пистолет, встал и продолжил путь. Со всех сторон надвигалась тьма, но он смог различить перед собой ведущую наверх извилистую тропу; он взобрался на утес, открыл калитку и очутился на кладбище. О, как же он завидовал мертвым, невинным мертвецам, созерцавшим эту бренную картину незрячими взорами и спящим в окружении скорбящих друзей, которых подбадривала вера в мир иной! Невинность и покой представились ему такими прекрасными, такими желанными, но разве он, преступник, мог надеяться обрести их? На небосводе зажглась звезда, за ней другая, и устремленный вверх шпиль церкви, казалось, почти доставал до этих светил. Далее раскинулось темное молчаливое море; вокруг спали мертвые; высокая трава почти не колыхалась в теплой летней тиши. Все было окутано мягким и бархатистым покоем. Какую удивительную радость и благодарность Творцу, должно быть, вызывала у мирного ума безмятежная красота вечернего часа! Душу незнакомца вновь пронзила боль. Лоб судорожно нахмурился. «

Он огляделся в поисках укрытия, повинуясь естественному стремлению, которое испытывает всякий человек на пороге смерти, — стремлению найти уединенную пещеру или угол и спрятаться там, чтобы не осквернять взоры живущих безобразной картиной распада. Он приблизился к выбранному месту и некоторое время стоял, глядя вдаль, сам не зная на что; затем достал пистолет, взвел курок и, упав на поросший травой пригорок, поднес дуло ко лбу.

«Прочь! Уходи! Не трогай мамочку!» — раздался вскрик, но он его не слышал, так как все его органы чувств в тот момент отказали. Он нажал на курок, но кто-то дернул его за руку; пуля пролетела у самого уха и не причинила вреда, но шок от выстрела был настолько силен, что в своем полубессознательном состоянии несчастный поверил, что получил смертельное ранение, повалился на спину и, как потом рассказывал, решил, что это он испустил вопль, хотя кричал на самом деле кто-то другой.

Через несколько секунд он пришел в себя. Однако решимость умереть была столь сильна и настолько невозможной казалась мысль, что он прицелился неверно, что за эти несколько секунд весь мир словно растворился. Вздрогнув и поднявшись, он первым делом воскликнул: «Где я?» Что-то привлекло его взгляд — маленькая белая фигурка, лежавшая от него в нескольких шагах, и два сверкающих в темноте глаза, устремленных прямо на него. В голове пронеслась ужасная мысль: а что, если он убил не себя, а кого-то другого? С губ сорвался мучительный крик: «Боже милостивый, кто ты? Говори! Что я наделал?» Страх его усилился, когда он увидел, что перед ним маленькая девочка; он помог ей подняться, и ее глаза были полны ужаса и не мертвы; она молчала, но не была ранена, и он взялся ободрять ее и утешать, пока она, оправившись немного, не начала горько плакать, и лишь тогда он с радостью осознал, что это были слезы облегчения и ей уже не страшно. Он приподнял ее с земли, а она, рыдая, пыталась увести его прочь от оскверненной им могилы. В темноте черты ее лица едва просматривались, но все же он заметил, что она была необыкновенно хороша собой: прелестное личико и шелковистые волосы выдавали в ней дитя, которое любили и нежили, оттого он еще сильнее удивился, что встретил ее одну на безлюдном кладбище в столь поздний час.

[1] Уильям Шекспир «Король Лир»: «Я не так перед другими грешен, как другие — передо мной» (пер. Б. Л. Пастернака).

[2] В древнегреческом мифе рассказывается об Актеоне, превращенном Артемидой в оленя и разорванном собственными псами за то, что подглядывал за богиней.