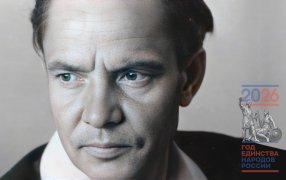

Текст: Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

110 лет назад, 28 ноября 1915 года, родился Константин Симонов. Поэт, военкор, драматург, романист, мемуарист. Во всех своих ипостасях почитаем и ярок. Умер он несколько эпох назад, а необходимым останется навсегда.

Когда судьба поэта так тесно переплетена с ключевыми событиями истории – это вызов, это ракета-носитель в судьбе. Можно взлететь, а можно и исчезнуть. Талант Симонова не уступал испытаниям, которые переживала страна вместе с ним, вместе с героями его стихов и спектаклей. Из написанного им можно было бы выбрать и двадцать, и тридцать вещиц. Автор хотел представить разные мотивы, подвластные Симонову и важные для него.

Генерал

Симонов не воевал против франкистов в Испании, хотя многие считали, что он там все-таки побывал. Его голос зазвучал громко, когда Симонов опубликовал стихотворение «Генерал» памяти Мате Залки – советского писателя, венгерского революционера, павшего в Испании:

- В горах этой ночью прохладно.

- В разведке намаявшись днем,

- Он греет холодные руки

- Над желтым походным огнем.

- В кофейнике кофе клокочет,

- Солдаты усталые спят.

- Над ним арагонские лавры

- Тяжелой листвой шелестят.

Стихи сразу напоминали мужественные «мелодии и ритмы» Киплинга, которого Симонов увлеченно переводил. Есть в этих строках и гумилевский мотив. В то же время, это узнаваемый симоновский голос. Поразительно его умение вворачивать в патетические стихи точную детализацию. «Кофе клокочет», - никто до Симонова так не говорил. Многое в его поэзии заложено в этом раннем стихотворении. Так бывает: одна публикация превращает одного из многих молодых поэтов в единственного.

Далеко на востоке

Симонов впервые увидел войну на Халхин-Голе. СССР, Монголия, Япония… Вспоминал о боевом крещении всю жизнь, а в 1941 году завершил небольшую, необыкновенно сильную поэму об этой войне.

Цитировать можно бесконечно:

Ночная Тверская тихо шуршит в огне…

- Поворот рычага – соскользнула!

- Ты сидишь за столом, с друзьями.

- А сосед не успел. Ты недавно ездил в Пензу к его жене,

- отвозил ей часы и письма с обугленными краями.

- За столом в кафе сидит человек с пятью орденами:

- большие монгольские звезды

- и Золотая Звезда.

- Люди его провожают внимательными глазами,

- они его где-то видели,

- но не помнят,

- где и когда.

- Может быть, на первой странице «Правды»?

- Может быть, на параде?

- А может быть, просто с юности откуда-то им знаком?

- Нет, еще раньше,

- в детстве, списывали с тетрадей;

- нет, еще раньше,

- мальчишками, за яблоками, тайком…

- А если бы

- он

- и другие

- тогда, при Баин-Цагане,

- тот страшный километр,

- замешкавшись,

- на минуту позднее прошли,

- сейчас был бы только снег,

- только фанерные звезды на монгольском кургане,

- только молчание ничего обратно не отдающей земли.

- По-разному смотрят люди в лицо солдату:

- для иных,

- кто видал его

- только здесь, в Москве, за стаканом вина,

- он просто счастливец,

- который

- где-то,

- когда-то

- сделал что-то такое,

- за что дают ордена.

- Вот он сидит, довольный, увенчанный,

- он видел смерть,

- и она видала его.

- Но ему повезло,

- он сидит за столом с друзьями,

- с влюбленной женщиной,

- посмотрите в лицо ему – как ему хорошо и тепло!

- Да! Ему хорошо.

- Но я бы дорого дал, чтоб они

- увидали его лицо не сейчас,

- а когда он вылезал из своей машины,

- не из этой,

- которая там, у подъезда,

- а из той,

- где нет сантиметра брони

- без царапин от пуль,

- без швов от взорвавшейся мины.

- Вот тогда пускай бы они посмотрели в лицо ему:

- оно было усталым,

- как после тяжелой работы,

- оно было черным,

- в пыли и в дыму,

- в соленых пятнах

- присохшего пота.

- И таким

- усталым и страшным

- оно было тридцать семь раз

- и не раз еще будет –

- «если завтра война»,

- как в песнях поется.

Много лет спустя Симонов вспоминал: «Время боев на Халхин-Голе - время моей юности, предгрозья перед трагическими и великими событиями, началом которых стал Брест, а концом Берлин. Позади была Испания, первая война с фашизмом, на которую готовы были пойти все, но попали добровольцами лишь немногие. Впереди была Великая Отечественная война, на которой каждый совершил то, что положено». Даже глазам больно читать – настолько подлинно удалось Симонову передать изнурительное напряжение танкового сражения. Долг солдата – пройти через круги ада. Это Симонов показал точнее других. Здесь – физиология войны. И столкновение армейского и штатского быта, военного и мирного. Как это правдиво, тонко, убежденно написано. Свободным стихом Симонов владел виртуозно.

Парень из нашего города

Эту пьесу Симонов написал перед войной. Ее герой – молодой командир Сергей Луконин – воевал в Испании, бежал из плена. Это настоящий советский человек, остроумный, энергичный, бесстрашный. Он оптимист, который верит в человека и борется за его будущее. Поставили пьесу в апреле 1941 года. Симонов много писал для театра, но именно Луконин стал олицетворением фронтового поколения. Кинофильм с Николаем Крючковым в главной роли вышел уже в 1941 году. Туда ворвалась Великая Отечественная, там прозвучало и стихотворение «Жди меня». Там прозвучала и одна из ключевых мыслей Симонова: «Победу одни живые не делают. Ее пополам делают живые и мертвые».

«Ты говорила мне «люблю»…»

Это терпкое стихотворение появилось в начале войны:

- Ты говорила мне «люблю»,

- Но это по ночам, сквозь зубы.

- А утром горькое «терплю»

- Едва удерживали губы.

- Я верил по ночам губам,

- Рукам лукавым и горячим,

- Но я не верил по ночам

- Твоим ночным словам незрячим.

Есть и финал – непохожий на начало, ведь началась война:

- Такой я раньше не видал

- Тебя, до этих слов разлуки:

- Люблю, люблю… ночной вокзал,

- Холодные от горя руки.

В стихах о любви Симонов не боялся быть слабым, неправым. Откровенным. Как часто мысленно мы говорим о своей любви его словами. За этими строками стоит целый пласт симоновской лирики.

Жди меня

В июле 1941-го, ненадолго вернувшись с фронта, поэт ночевал на переделкинской даче писателя Льва Кассиля. Он был обожжен первыми боями в Белоруссии. Всю жизнь ему снились эти бои. Шли самые черные дни войны, трудно было укротить отчаяние. Стихотворение, посвященное Валентине Серовой, написалось в один присест. Публиковать «Жди меня» Симонов не собирался: написанное казалось слишком интимным. Иногда читал эти строки друзьям, стихотворение ходило по фронтам, переписанное, подчас – на папиросной бумаге, с ошибками… Потом стихотворение прозвучало по радио. Оно сначала стало легендарным, а потом – напечатанным. Публикация состоялась не где-нибудь, а в главной газете всея СССР – в «Правде», 14 января 1942 года, а уж вслед за «Правдой» его перепечатали десятки газет. Его знали наизусть миллионы людей – небывалый случай. Повторяли их как молитву, и молитва помогала.

Война – это разлуки. Это надежда на любовь. Иначе многое теряет смысл. Написать такое можно в минуты отчаяния, когда понимаешь, что «все смерти» совсем близко:

- Жди, когда из дальних мест

- Писем не придет,

- Жди, когда уж надоест

- Всем, кто вместе ждет.

Так почти не бывает: несколько популярных и маститых композиторов положили эти стихи на музыку, а все равно важнее оказалось чтение, а не пение.

Сын артиллериста

В декабре 1941 года в «Красной звезде» вышла поэма «Сын артиллериста». Наверное, невозможно сильнее написать о мужестве, о воинской отваге. Помните?

- Держись, мой мальчик: на свете

- Два раза не умирать.

- Ничто нас в жизни не может

- Вышибить из седла!—

- Такая уж поговорка

- У майора была.

Эта история – не плод фантазии. В июле 1941 года, на полуострове Средний, под Мурманском, комвзвода топографической разведки Иван Лоскутов совершил подвиг. Он корректировал огонь артиллерии, заняв позицию на высоте, в окружении. В конце боя молодой командир вызвал огонь на себя. Он чудом остался жив, жизнь боевого топографа спасли после тяжлого ранения. Был в его жизни и «второй отец» - майор Ефим Рыклис. Симонову удалось написать небольшую, по-военному отрывистую поэму, в которой так много сказано о жизни и смерти, что и добавить нечего. Только перечитывать, когда трудно.

Песня о веселом репортере

Симонов написал несколько народных песен. «Как служил солдат», «От Москвы до Бреста…» и вот это «Песню о веселом репортере». Это еще одна его грань – почти анекдот, пустяк, из которого вырастает трагическая история:

- …В блокноте есть три факта,

- Что потрясут весь свет,

- Но у Бодо контакта

- Всю ночь с Москвою нет;

- Он, чтобы в путь неблизкий

- Отправить этот факт,

- Всю ночь с телеграфисткой

- Налаживал контакт.

- Но вышли без задержки

- Наутро, как всегда,

- «Известия», и «Правда»,

- И «Красная звезда».

- Под Купянском, в июле,

- В полынь, в степной простор

- Упал, сраженный пулей,

- Веселый репортер.

- Блокнот и «лейку» друга

- В Москву, давясь от слез,

- Его товарищ с юга

- Редактору привез.

- Но вышли без задержки

- Наутро, как всегда,

- «Известия», и «Правда»,

- И «Красная звезда».

Он написал эти стихи вместе с другом, Алексеем Сурковым, в 1942 году. Стихи посвящены памяти военкора, тридцатилетнего фотографа Михаила Бернштейна, погибшего под Харьковом. Он мог спастись, но уступил место в самолете раненому бойцу. Неунывающий, улыбчивый, он стал прообразом многих героев симоновской военной прозы. Константин Михайлович называл его «самым бесстрашным». В таких обманчиво легких импровизационных стихах читателя не обмануть.

Речь моего друга Самеда Вургуна на обеде в Лондоне

Симонов стал, пожалуй, лучшим поэтом холодной войны. В то время он много писал о политике, его интересовала международная жизнь. Во многом менее напряженная, чем сражения. Мы можем судить о тогдашней атмосфере, о советском мировоззрении времен противостояния систем, именно по стихам Симонова. В этом стихотворении азербайджанский поэт Самед Вургун говорит в лицо британцам правду о том, что советская держава обречена на победу, ибо ей принадлежит будущее. И вот что из этого получилось:

- Так говорил Самед, мой друг,

- А я смотрел на лица их:

- Сначала был на них испуг,

- Безмолвный вопль: «В полицию!»

- Потом они пошли густым

- Румянцем, вздувшим жилы,

- Как будто этой речью к ним

- Горчичник приложило.

- Им бы не слушать этот спич,

- Им палец бы к курку!

- Им свой индийский взвить бы бич

- Над этим — из Баку!

- Плясать бы на его спине,

- Хрустеть его костями,

- А не сидеть здесь наравне

- Со мной и с ним, с гостями,

- Сидеть и слушать его речь

- В бессилье идиотском,

- Сидеть и знать: уже не сжечь,

- В петле не сжать, живьем не съесть,

- Не расстрелять, как Двадцать шесть

- В песках за Красноводском…

- Стоит мой друг над стаей волчьей,

- Союзом братских рук храним,

- Не слыша, как сам Сталин молча

- Во время речи встал за ним.

- Встал, и стоит, и улыбается —

- Речь, очевидно, ему нравится.

Потом Симонов пересмотрит свое отношение к Сталину. Хотя никогда не станет выписывать его портрет одной краской. А в этом стихотворении важнее всего интонация.

Живые и мертвые

После смерти Сталина Симонову, молодому многократному лауреату, который в 1940-е вознесся до небес, пришлось непросто. Он даже на несколько лет уехал из Москвы в Ташкент – в творческую командировку. Казалось, его время прошло… Но Симонов вернулся с новым романом о первых – черных – месяцах войны – «Живые и мертвые». Кто еще мог поведать об этом времени, если не он? Он снова сказал правду о войне – таково было читательское ощущение. Последовали продолжения, роман превратился в эпопею. Это взгляд на войну и «двадцать лет спустя», и – из 1941 года. Это книга о стране, об армии, о партии. Ее нельзя подстраивать под нынешние – легковесные – представления о том времени. Симонов точнее и мудрее тех, кто сегодня его трактует. А взглянуть со своих героев с исторической дистанции он умел по-толстовски.

Разные дни войны

Симонов – талантливый журналист, интересный, неординарно (и в то же время – без эпатажа) мыслящий собеседник. Нас всегда будут интересовать и его документальные произведения. «Разные дни войны» - это его фронтовые записи, дневники, дополненные через несколько десятилетий. Наслаждение для ума. Там есть лирические отступления, но чаще – перед нами аналитик, честный перед самим собой. Из этой книги вышло почти все, что написал Симонов, но она ценна и сама по себе. Думаю, читать ее будут всегда.

…До сих пор у нас нет достойного памятника Симонову. Стоит скромный бюст в Саратове, во дворе колледжа кулинарного искусства. Странная несправедливость – особенно в наше время, когда монументы – нередко невыразительные – по всей стране растут, как грибы. Почему бы не установить скульптуру возле московского дома, где он жил? Там есть подходящий сквер. А, может быть, поважнее памятников то, что продолжается читательская цепочка, и Симонов не умирает?.. Наверное, рано ставить памятник.