Текст: Андрей Мягков

До открытия ярмарки Нон/Фикшн, продолжающей удерживать звание "главного места встречи серьезных книг со своим читателем", остается меньше недели, и мы начинаем рассказывать: за чем в этом году стоит идти в первые выходные декабря на Крымский мост?

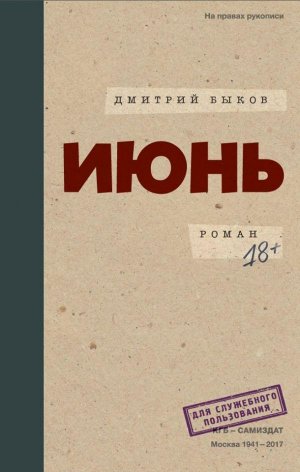

Первым стоит напомнить про роман Дмитрия Быкова "Июнь". "Премьера" его состоялась в сентября, на ММКВЯ, но можно не сомневаться: в декабря "Июнь" привлечет не меньше внимания.

«Июнь» Быкова встретился с алчущими читателями еще в начале осени, и, листая его сейчас, в преддверии зимы, невольно отмахиваешься от двух навязчивых мыслей. Первая — как забавно Дмитрий Львович предугадал голливудскую истерию по поводу «харассмента» — действительно не заслуживает долгого разбора, а вот вторую придется озвучить всерьез, потому что иначе получится нечестно.

Дело в том, что из-за опоздания в сезон волей-неволей вступаешь в дискуссию не только с текстом, но и с облаком мнений, которое успело вокруг текста образоваться — а облако благодаря вопиющей медийности автора образовалось большое и — тут уж на медийность не спишешь — пугающе однородное.

«Июнь» как-то почти без сопротивления обозвали лучшим текстом Быкова,

заклеймили убаюкивающими эпитетами вроде «изящный» и «точный», а сверху забросали уверенными сентенциями наподобие «рука мастера» и «лучшее, что было написано по-русски за последние пару лет». О градусе восторга можно спорить, но не признать очевидное могут, пожалуй, лишь те, кому автор лично плюнул в утренний кофе: «Июнь» удался, и называть его плохой книгой — это, в общем-то, свинство. Но, странное дело, хорошей книгой его тоже не назовешь — вроде бы и никакого свинства, а все равно как-то неловко. Так что на вопрос: «Ну как роман?» — остается лишь пожимать плечами да обстоятельно рассказывать, избегая оценки.

Тут бы сразу к делу, но цеховая дисциплина предписывает сначала оговорить кое-какие организационные моменты. «Июнь» — в меру пухленький трехчастный роман о пятистах с хвостиком страницах. Каждая из трех частей повествует о своем собственном герое, каждая — в три раза меньше предыдущей, и если первая история занимает три сотни страниц, то последняя умещается на пятидесяти. Истории почти никак между собой не связаны — формально в роман их сшивают лишь время и место действия (предвоенные советские годы, вплоть до того самого июня сорок первого) и необязательный сквозной персонаж (предвечно светлый шофер Лёня, которого в тексте прямыми словами записывают в ангелы).

Больше половины книги посвящено мытарствам юного поэта Миши Гвирцмана. Двадцатилетнего Мишу выгоняют из института за несостоявшееся домогательство, и он отправляется искупать партийные грехи в больницу. Работа санитаром, впрочем, не то чтобы облагораживает — герой все глубже погружается то ли в жизнь, то ли на дно, попутно распутывая клубок своих любовей: ни ангелочка Лию, ни потаскуху Валю, из-за которой его, собственно, отчислили, Миша терять не хочет. Меж двух огней оказывается и герой второй части, журналист и по совместительству сотрудник органов Борис Гордон: он, поскольку мужчина солидный, мечется от пожухшей супруги Муретты к свеженькой и трепетной любовнице Але. Аля, ко всему прочему, только вернулась из эмиграции, и ничем хорошим это закончиться не может — Ариадна Эфрон не даст соврать. Наконец, венчает этот триптих короткий и путаный фрагмент об Игнатии Крастышевском — сумасшедшем (возможно сумасшедшем - справьтесь у Сигизмунда Кржижановского) литераторе, который слишком уж уверовал в силу слова. Крастышевский отсылает Сталину доклады об успехах советского искусства за рубежом, да не простые, а зашифрованные — с помощью тщательно выверенного кода он пытается зачаровать вершителя судеб и повлиять на вопросы мира, а затем и войны. Ничем хорошим, как мы знаем, это тоже не кончилось — ведь в вопросах мира и войны даже исступленное шаманство на рассветной крыше бессильно.

Не грех повторить, что «Июнь» удался — это очень ладный, атмосферный, местами терпкий и неожиданно увлекательный для такого свинцового материала роман.

Удушливое предвоенное время Быков словно преобразует во что-то газообразное и загоняет читателю в легкие: дышать становится тяжело, но дым отечества — пусть это совсем не дым очага — нам все так же сладок и приятен. Не подлежит сомнению и цельность романа — связанные как будто формальными ниточками, все три истории через энное количество страниц обнаруживают единство куда более прочное — ведь в общем для всех утреннем воздухе рано или поздно что-то замигает, хотя никто и не поймет, что. Каждый из трех героев так или иначе имеет отношение к литературе, каждый в том или ином смысле «лишний человек», каждый живет даже не в ожидании войны, а словно бы ей самой, пусть пока неслучившейся. Война здесь щедро разлита в каждой строчке, война каждого, кто появляется в этих строчках, делает лишним, и тут бы похвалить автора еще за что-нибудь — например, за удачные постельные сцены в условиях острой нехватки собственно постелей, — но отчего-то не хочется.

«Эти постоянные упоминания о войне начинали уже утомлять», - бросает один из быковских героев, и то же самое неодолимо хочется вменить самому Быкову. Проблема здесь не столько в частоте упоминания — что поделать, если война на самом деле торчит из каждой щели, — но в интонации, в плутоватом прищуре, с которым автор в эти щели заглядывает. «Война-война-война-война, война-война-война-война», — горячо шепчет Быков в читательское ухо на манер Крастышевского, чтобы читатель уж точно понял, что война. Та же избыточная забота здесь во всем: автор в скобочках или через запятую подсвечивает важные моменты, пунктиром обнимает ключевые слова и почти всегда готов объяснить — сам или устами персонажей — то, что можно было бы и не объяснять.

Быков снисходит, и об эту снисходительность разбиваются все попытки воспринимать «Июнь» как большую, простите, литературу, а не как новую лекцию из авторского цикла.

В этот момент совершенно понимаешь, что главная проблема романа, простите еще раз, — в нем слишком много Быкова. Меньше, чем в его предыдущих книгах, но все еще непростительно много. И вроде бы недвусмысленные удачи - «бухгалтеры имеют иногда поразительно глубокие чувства», «вина — ключевое понятие модерна» - попадаются, есть даже «небо цвета мертвой опрятности». И Мишке Гвирцману по-человечески, в тот самый момент хочется «подойти к окну, лбом прижаться к стеклу», и Валя замечает в квартире для понятно каких свиданий фотографию пухлого ребенка, который «как бы воплощал нежелательное последствие» - но все это напрочь стирается, когда Быков отбрасывает кисть и берет в руки привычный мегафон.

«Но польза ведь не принуждает к любви, любовь как раз избирает себе предмет, далекий от всякой пользы», — доверительно сообщает нам автор. Только мелькнет немного жизни, как Быков опошлит ее литературной аналогией, помянет какого-нибудь Базарова и мимоходом отсыплет еще немного откровений — романы, в общем, пишутся урывками, а что касается смерти — так «достоинство не в том, чтобы гордиться и бодрячествовать, а в том, чтобы сделать все абсолютно естественно». На макроуровне, к сожалению, все то же: война смоет наши грехи и спишет наши долги (на самом деле нет), сталинские времена не то чтобы преданья старины глубокой, хорошим человеком в России быть нельзя, потому что.

В таких историософских погодных условиях «Июнь» превращается из литературы в производную от литературы — всему, что есть в романе настоящего, уготована участь истоптанной трибуны, с которой льется слабо задрапированная патетика.

Вряд ли ради этого стоило писать роман — особенно такой, который, вот же чудо, действительно удался.

Ранее по теме: