Текст: Валерия Пустовая

Обложка и фрагмент книги предоставлены издательством «РИПОЛ классик»

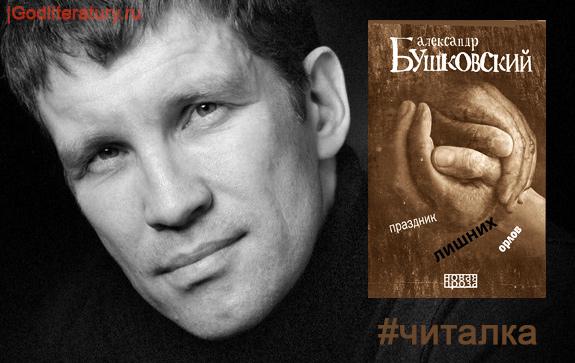

Фото автора с сайта volunkova.ru

Подготовка материала Анны Воздвиженской (журнал «Октябрь»)

Александр Бушковский начал писать в тридцать шесть — как раз когда заканчивается возможность для автора участвовать в соискании молодежных премий «Дебют» и «Лицей», подавать работы на Форум молодых писателей России. К этому времени он уже человек со сложившейся биографией —

спецназовец в отставке, участвовавший в боевых операциях в Чечне, мастер-печник, в долгих и далеких командировках, где и связь пропадает, объездивший родную Карелию, отец взрослого сына.

Зрелый мужчина, который вдруг находит слова для выражения хрупкости чувств, духовной маеты и острой нехватки правды, вторгающихся в его крепко сложенную жизнь.

«Праздник лишних орлов» — книга перехода, доказывающая, что настоящий мужчина — решающий, отвечающий за слова, преодолевающий себя — сегодня существо лишнее, уходящее, одной ногой шагающее в не наш, иной мир — туда, где судят последним судом по вечным правилам. Здесь же, на гражданке и в бизнесе, в обществе компромиссов и пустого выпендрежа, он никогда не дома. Его тянет уйти, сбежать — и гонит его на войну, в лес, в монастырь, в драку та же сила, которая владеет юродивыми и философами: жажда смысла и невозможность жить, правды не познав.

Недаром писатель называет своих героев «индейцами» — носителями ценностей куда более достоверных и прочных, чем те, что требуются для выживания в современном обществе.

Бушковский беспокоится не о том, как выжить мужику — а как сохраниться человеку.

Поэтому его проза, хотя ее можно назвать и северной, и поколенческой, и мужской, сопротивляется меткам-ограничителям. А писатель с редкой биографией воспринимается как один из главных голосов самосознания современной России.

Александр Бушковский. «Праздник лишних орлов»

Письмо самому себе

Все говорят, не надо писать о собаках, а я напишу. Однажды, давно уже, у меня погиб друг. А у него была собака, Арна, немецкая овчарка. Крупная, красивая, взгляд прямой, серьезнее человеческого. Хорошие собаки, они ведь не врут, не боятся. Не знаю, какие у них там были отношения, но она его одного только и слушалась. Улыбалась ему одному. Когда он умер, она заболела. Ничего не стала есть, исхудала до костей, и шерсть с нее вся повылезла, осталась только полоса по хребту. Через малое время звонит мне его мама и просит – приезжай, пожалуйста, прекрати ее мучения. У нее и лишай уже, и ноги отнимаются. Что делать? Я взял пистолет и поехал. Приехал к его маме, она у калитки меня встретила. В дом заводит и говорит, не знаю, что делать. Врач смотрел, сказал, ничего не поможет. Скоро умрет, но когда – неизвестно. А она по ночам воет в будке, а в дом не идет. Не ест, воды не пьет. Только воет, а когда не может выть, скулит. Слезы какие-то темные текут. У нашего врача усыпляющих уколов нет, он же не ветеринар. Надо в город везти, а кто повезет? Ее же в машину не возьмешь. Сюда, в деревню, ветеринара вызывать дорого. И никто ради этого не поедет. И не надо. В общем, не могу смотреть, как она мучается. Я послушал ее, взял у нее резиновые перчатки, рабочий халат, сунул пистолет в карман и пошел во двор. Подхожу к будке, она скулит. Тихо, видно, уже устала. Я ей говорю – Арна! Она замолчала. Только я хотел ее за цепь потянуть, она сама выходит. И я вижу, ей стыдно, что она такая худая и голая. Голову опустила, хвост между ног, на меня не смотрит, ждет. Я надел перчатку на левую руку и погладил ее по голове. Дернул черт поглядеть ей в глаза. Она как будто бы извиняется передо мной. За что? За причиненные неудобства, что ли? В том-то и дело, что это я должен перед ней извиняться! А она понимает, что мне стыдно, и сама прощения просит. Я накрыл ей глаза перчаткой, поставил ствол ей к темени и выстрелил. Она упала, содрогнулась раза два и умерла. Я положил ее в пластиковый мешок и закопал во дворе у забора. Там две яблони растут – между ними. Мама мне разрешила, просила только корни не перерубить. Она потом тоже умерла, через пять лет. Не знаю, покажу ли я это письмо кому-нибудь, но думаю, что все описано точно. Добавить могу только, что в людей стрелять, кажется, легче. А еще я жалею, что погладил ее перчаткой, а не голой рукой. Может, ей было бы не так стыдно. И мне тоже.

Индейские сказки

Фрагмент

– Да-а, а зима в тот год стояла лютая. Осины в подлеске трещали, как ружья. Иногда и залпом. Озеро стонало подо льдом, а ручей промерз до дна. Ни ворон, ни сорок не видать. Где они прятались, мне неизвестно. А воробьи с синицами все норовили в сени с улицы залететь, когда я помойку ходил выливать, да и забивались под стропила – не выгонишь. Я и не гонял их, некогда – в сенях тоже холодно. И даже кошка моя, Муська, на печи все нежилась, а на них ноль внимания. Сала я им маленько подвесил на окне, а на подоконник сыпанул ячневой крупы горсточку. Так ведь все вокруг загадили, мазурики пернатые! Хорошо, что я тогда уже один жил, некому ворчать. Мне-то на воробьиные какашки начихать, они не воняют. Тем более на морозе.

Так вот... Митроша с Кешей тогда еще пацанами были. Митрофан, правда, постарше. Ему уже четырнадцатый годочек шел. А Иннокентий даже в школу не ходил. Не было в деревне школы, а до соседнего села далеко. В интернат отдавать отец их не стал, когда мамка ушла. Опосля уже поздно стало. Некому. Ну да все по порядку.

Отец их, Ерш, хоть был мужик скромный да тихий, зато настоящий индеец. Верил только в себя и в то, что случайного ничего не случается на белом свете. Все умел руками делать: и печь слепить, и сеть сплести. И рыбак был удачливый. Самое удивительное – огненной воды совсем почти не пил. С виду не богатырь, зато жилистый. Ликом не свят, но духом крепок. Товарищи мы были. А Марфуша, мамка их, как с юности видная росла, так в красавицы и определилась. Сама высока, задница широка, грудь пуговицы рвет, коса как медная катушка, рыжая и толстая. Брови куньими хвостами, и меж зубами щелочка – врет много, видать. Примета есть такая. С детства у всех парней от нее слюни текли, а она только смеялась да самых резвых по носу щелкала. Одним словом, валькирия. И вот как-то раз, еще до нашей службы, прибыл к нам в деревню один молодой метис по прозвищу Шут. Серьга в ухе, брунет – жгучий, хаер на косой пробор, глаз с прищуром и балалаечник. Морячок, короче. Девки заволновались, парни – соответственно. А он всем девкам улыбается, парней не пугается. И то сказать, крепкий паренек, не трус. Барышни из-под ресниц в него целятся, а ребята хотели было пару раз пыль из него выколотить, так он перышко достал-выхватил и стоп в гору им всем выписал. Жил в деревне Шут весело, все что-то праздновал, девчонок охмурил, парней вином опоил и заделался в скором времени душой обчества и кумиром молодежи. Культовым, как теперь говорится, идолом. Нигде вроде не трудился, а компашку свою коньяком угощал. Одна только Марфуша не замечала его на горизонте. Он, хитрец, ее тем более. Ерш, как и все, по Марфуше маялся, ан оказалось, что сильнее всех. И к белым людям в армию уходя, открыл ей свое чуйство. Она ни то ни се, ни да ни нет. Ерш губу закусил и голову обрил. Через две зимы да через две весны отслужил как надо и вернулся. Друзья ему сквозь зубы: мол, поматросил Шут Марфушу да и сел в тюрьму за кражу государственного имущества. Ершик, ног не чуя, к ней бегом с рукой и сердцем, а она возьми и согласись. Ну, свадьба, медовый месяц, счастье Ершиное солнышком по небу покатилось. Сын родился вовремя, рыжий и ладный, как мамка. Ерш вовсю индействует, рыбалит-промышляет, семью поит-кормит. Горностаевую парку Марфуше подарил. А она, как родила, еще краше да глаже стала. В общем, как в плохом кино, в скором времени возвернулся Шут из зоны безвинным страдальцем и одновременно блестящим джентльменом в велюровом пальто. Опять открыл шалман свой, компанию собрал, и карнавал с фейерверками вновь закружился. Зачем тянуть кота за хвост, Марфушенька вся иззудилась. Стала бегать по ночам к Шуту в одних босоножках, покуда Ершик на промысле. Сначала никто не знал, а если и знал, то молчал в тряпку. Резону-то болтать, когда или Шут, или Ерш зарезать могут не моргнув. И тут опять Шута сажают, за те же фортеля, как старого знакомого. Но уже надолго. Теперича Марфуша потускнела, хмурится, Ерша не привечает. Конечно, Ерш догадался, не дурак ведь, но ни слова ей не сказал. И никогда потом не говорил. Даже когда она аборт хотела сделать, а он ее умолил оставить деточку. Даже когда Шут снова освободился и вернулся весь расписной. Теперь уже не джентльменом, а блатарем с рандолевыми фиксами, от чифира темными. Но Марфушу этим было уже не смутить. Она, как баржа, с мели сошла, и понесло ее течением, волнами с кормой накрывая. Чуть ли не в открытую с ясным соколом своим встречалась, мальцов задвинула. Уж и коньяком от нее попахивать стало, а Ерш все молчал, лицом темнея. Только таскал старшего Митрошку с собой по лесам, по озерам, будто торопился научить его всему, что сам знает и умеет. С Кешкой маленьким бабка нянчилась, индейские сказки ему рассказывала и песни причитала, зубы-грыжи заговаривала. А Марфуша, как во сне, ничего не замечала, ничего не понимала, даже не разговаривала с Ершом, не то что скандалить, например. Тот весь высох под конец, а она однажды ночью взяла да и ушла из дому, в чем была, насовсем. Ребятишек бросила. Любовь это была такая или морок? А может, чес и кайфожорство? И уехала за Шутом на север, говорят. Или на юг, кто знает... Больше не слыхали.

Малое время поводил еще с собой Митроху Ерш, а потом и сам ушел в лес – исчез. Кто что думает, а я знаю от стариков, что, когда чует настоящий индеец скорую смерть, уходит он в лес и сам себя хоронит. Чтобы не висеть гнилым мясом на шее у семьи. Ох, и крепкое нутро для этого надо иметь! Разве один из ста так может, а то и один из тысячи. Называется это «лечь под камни» и делается так: находит индеец подальше в лесу большой камень, по возможности круглый. И чем больше, тем лучше. Их в наших северных лесах много осталось от ледника. Высятся посреди чащи, поросшие мхом, некоторые ростом с вигвам. Под этим камнем индеец роет себе могилу, так роет, чтоб камень этот чуть качни, в нее он и упадет. Подпирает глыбу колышком и еще немного подкапывается. Теперь каменюга на колышке держится. Тут надо все точно рассчитать, и на это у полумертвого индейца последние силы и время жизни уходят. Остается одно-единственное дело. На короткий ремень, так, чтобы не достал до дна могилы, привязывает он к колышку маленький камень, ложится в могилу и держит этот камешек на весу. Ложится он на сырую землю, ничего под спину не стелет. В могилу с собой ничего не берет. Лежит, старается не думать ни о чем. Когда вконец иссякнут силы, роняет индеец маленький камешек, и тогда большой камень падает следом, давит его, добивает, выход из могилы запирает. И ни медведь, ни росомаха не достанут мертвеца из-под двух этих камней, маленького и большого. Так что, если встретишь где-нибудь в тайге огромный валун, а вокруг земля раскидана, знай, что здесь лежит настоящий индеец. Хотя самые-то настоящие прячут вырытую землю, чтобы не осталось никаких следов от них на земле. И маленький камешек на весу не держат, просто за ремень срывают колышек. Думаю, так Ерш и поступил...

«Люди в нашей стране везде похожи…»

Диалог Александра Бушковского с редактором журнала «Октябрь» Анной Воздвиженской

АВ Расскажите о себе. Офицер спецназа, печник и писатель – гремучий коктейль.

АБ Говорить о себе что-то важное трудно. Есть соблазн воспользоваться лазейкой – «за писателя говорит его текст»... Детство у меня было счастливое. Меня почти никогда не ругали, тем более не наказывали. Отец и мама – учителя, причем отец – спортсмен и преподаватель военной подготовки. Он научил меня всему, что нужно для армии. И не только.

Дальше – служба, потом военная пенсия. Я уже больше десяти лет сугубо гражданский человек, отвык от службы и забываю ее. Кем я только не был на пенсии! Таксистом, браконьером, сторожем. В городские журналы всякие статейки писал. Хорошо, недолго. Потом не выдержал, стал писать в тетрадку ручкой обо всем, что видел вокруг, как тот акын – что вижу, то пою. Но в «Север» рассказы взяли, я сильно удивился. Разные хорошие люди занимались моим воспитанием и писательским образованием, спасибо им. Ну а потом писатель Новиков пришел ко мне на презентацию книжки, и мы стали пить с ним водку в больших количествах и спорить о судьбах русской да и мировой (чего там!) литературы. Несколько лет уже спорим. Новиков и отправил в «Октябрь» рассказ «Радуйся!», так мы с вами познакомились.

АВ И все же вернусь к таким непохожим на ваших прежних героев северным индейцам из повести «Индейские сказки» и к контексту северной прозы в целом, от разговора о котором, как я погляжу, вы стараетесь ускользнуть. В «Сказках» слышны отчетливо мифологические мотивы, причем мифология эта органична для героев, они живут в пространстве ими же созданного мифа. На него работает все: детали быта, описание подледного лова и охоты, сами «индейцы», их «байки» и «индейский бог, конкретный, как рыбнадзор». И уж тут чувствуется, что эта мифологическая среда для вас – реальность, а не писательский вымысел.

АБМне часто приходится работать в глуши – в лесу, на берегу моря или озера. Герои мои здесь живут, и созданием особой мифологии они не озабочены. До нее ли? Прокормиться бы. Мало того, я сам вырос и долго жил рядом с этими людьми, мне с ними интересно. И вот что я заметил. Чем жизнь тяжелее, тем люди добрее. Не все, конечно, но большинство. Это парадокс какой-то. Один очень важный для меня писатель считал, что страдание иссушает и ожесточает душу, а я теперь вижу, что это не так. Люди становятся чувствительнее и отзывчивее. Хотя, может быть, в других местах по-другому, не знаю.

АВВы считаете, что ваши места, Русский Север, как-то принципиально отличаются от других уголков нашей печальной родины?

АБ Принципиально – нет, наверное. Видите ли, мне не приходилось подолгу жить в других местах, но зато я знаком с разными людьми. По моим наблюдениям, люди в нашей стране везде похожи. И башкиры, и алтайцы, и карелы, и казаки – всё русские. Объяснять ничего не надо, все друг друга понимают с полуслова. Мы однажды в горной деревне встретили аксакала, такого мощного старика в белой бурке и советских орденах, ветерана Великой Отечественной войны, что перед ним по стойке смирно встали. Он нам говорит: «В моей деревне, ребята, никаких бандитов нет, даю слово!» Мы ему честь отдали и хотели уже двинуться в лес, так он нам просто приказал в дом к нему зайти, в гости. Женщины стол накрыли. Как можно такому человеку не поверить, когда у него орден Боевого Красного Знамени и медаль «За отвагу»...

А наша северная земля хороша. Возможно, ее природа и сама атмосфера кажутся человеку со стороны настолько необычными, что он, домысливая, просто ее мифологизирует...