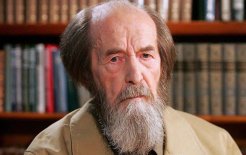

Фото: Сергей Куксин/РГ

В издательстве "Время" выходит последний, 12-й том ненумерованного собрания сочинений Лидии Корнеевны Чуковской - писателя, редактора, дочери К.И. Чуковского. Он озаглавлен "Дневник - большое подспорье" и представляет собой фрагменты обширных дневников Лидии Корнеевны, которые она вела всю жизнь. Упоминаемая в них "Люша" - это дочь Лидии Корнеевны, Елена Цезаревна, которая успела сама подготовить книгу своей матери к печати. ГодЛитературы.РФ публикует фрагмент новой книги и выдержку из предисловия Юрия Карякина.

Я не знаю, никак не могу найти точного слово — одного, чтобы ее определить. Может быть: ПОРЯДОЧНОСТЬ, порядочность и в уме, и в чести, и в совести. Но — особенно в языке, в орфографии, синтаксисе... Для нее язык русский и был радостным полем и ума, и чести, и совести. Она не допускала неправильного письма и неточно поставленную запятую считала не просто ошибкой, а даже преступлением.Превратить орфографию, грамматику, синтаксис — в мерило нравственности — право, это никому еще, кроме нее, никогда не удавалось. Абсолютная влюбленность, нет — любовь, навсегдашняя, к языку русскому — язык для нее был хранителем, дитем, которого нельзя предать.

Именно она восстановила это абсолютно забытое слово — ПОРЯДОЧНОСТЬ — ПОРЯДОК, т. е. дисциплина и в уме, и в чести, и в совести. Вместо классической умилительной квазирусской беспорядочности.

26/I 44. С утра — к Маршаку, отвезти рукопись пьесы. Очень смешно: опять альков, опять здоровый голос со мной и болящий в телефон и, главное, жалобы на те же обстоятельства, о которых он мне говорил в прошлый раз. («Одна женщина попала под машину» — а это Катя [Трощенко], о которой он говорил мне уже 2 раза; «Я хлопотал в Наркомздраве и меня вызвал к себе Нарком» — на это он жаловался мне уже в прошлый раз.

Быстрый разговор о поэзии. «Знаете, у Ушакова иногда хорошо». — Не знаю. Я всегда видела только дрянь. — «А вот... — и прочел о степи. Действительно, что-то есть. «Оно похоже на степь... Он сродни Ходасевичу». Потом опять о Пастернаке и Ахматовой, к которым он всегда подбирается. «У Пастернака все-таки одна нога гораздо короче другой. Помните у Чехова рассказ о том, как баба диктует писарю письмо: корова пала, дед умер, а писарь пишет только поклоны — остальное “не вошло”. Вот и у Пастернака корова не вошла, а это — худо». Затем начал хвалить Твардовского. «В [верх страницы отрезан]... тил «Страной Муравией», а Пастернак ничем. Я возразила, что в Твардовском мне не хватает лирической личности, стоящей за всеми этими объективными фольклорами, прожигающей, как кислота. «У Пушкина тоже нигде не выпячено лирическое личное. У Лермонтова его слишком много и это плохо. Лермонтов отдавал свою прозу — прозе, а поэзия его вела к Надсону. Вот и у Ахматовой в стихах слишком мало прозы. Помните, что поэзия от излишков поэтического засахаривается. Появляется лазурь и ландыши и пр.... »

А исповедь?

Опять о том, что «Волна на волну набегала... » — это механическое звучание не то, что «на холмы Грузии легла ночная мгла» или «На печальные поляны... » (Верно).

Я возражала по поводу лиризма и Пастернака вяло, потому что мне интереснее было слушать, чем говорить. Но как сравнивать Твардовского с Пастернаком и Ахматовой? Они обращены ко мне. А Твардовский — нет. Вот почему они мне дороже. Но, кроме того, Твардовский в самых больших удачах примитивен. [Верх страницы отрезан]. «Поэзия где-то на границе этики с эстетикой».

«Как Гоголь великолепно знал всю материальную сторону своих героев. О его персонажах можно заполнить подробную анкету: кто были родители, каким имуществом владеет. А потом искусство изнежилось и перестало интересоваться материальностью».

«Лиризм всегда берет верх в эпохи упадка, или, во всяком случае, в переходные, смутные времена. Подумайте, сколько не додал Фет. И Пастернак, и Ахматова не додают».

_________

Вчера я впервые за много месяцев читала «вольную» книгу: № Лит. Наследства о Герцене. Все это такое интересное мне еще по каторжным трудам 36 г. Умница Толстой: «Герцен — как Пушкин; где ни откроешь — везде превосходно». А еще дурачком притворяется. (Толстой, 77 г.)

9/IV 44. Вечером к папе пришла Кончаловская Наталья Петровна [жена Михалкова. — Дописано позже. — Е. Ч.], о которой я слышала много хорошего, хотя Леля, который тоже хвалит ее, хвалит так: «она прекрасное, умное, талантливое животное — но все же животное». Мне хотелось к ней присмотреться и прислушаться, потому что то, что ею написано — небанально, не барышнино, а как-то очень органично, хотя иногда и нехорошо. Переводы ее мне тоже нравились... Ведет она себя очень умно, тактично, по виду искренне — в той мере, в какой эта искренность уместна. Светская женщина вполне. Очень смешно, верно и зло ругала Эль Регистана, который вполне завладел ее Сережей: они вместе пьют, вместе делают шашлыки и, что еще хуже, вместе пишут. Берутся за сценарии, либретто и пр. и все обязательно: «Сталинская будет наша!» С возмущением [несколько слов вырезаны. — Е. Ч. ], задуманный ими: «За что советская страна / Дает поэтам ордена». — Это Регистан, я узнаю его! Писать нужно о человеке, о его подвиге — и как результат — орден, а тут всё наоборот!.. Этот человек залез в мою жизнь всеми лапами, меня он ненавидит, потому что боится, а Сережа считает, что у него нет и не было лучшего друга».

Она читала наброски своей книги новая и старая Москва — мне не понравилось: холодно. Не знаю, как дальше будет, а пока что худо, потому что нет отношения к старине: неизвестно, насмехаться мы должны над барином, над Елизаветой — или как? Стихи без ключа. Потом читала переводы — превосходные — особенно Дюны — и из Шекспира. Местами не хуже и даже как-то пронзительнее маршаковских. Потом читала свои детские стихи: «Сапоги», пожалуй, хороши. Она, конечно, клад для «смеси», для журнала — ей, как Шварцу [несколько слов вырезаны. — Е. Ч.], в самом деле хочется смеяться, у нее есть аппетит к смеху.

Когда она уже собралась уходить, папа сказал: ну, теперь ты, Лида, почитай.

Люша (она весь вечер сидела возле) зашептала «не надо, не надо». Не знаю, боялась ли она за меня, что я «провалюсь»? Я прочла «Скучно, а главное силы…», «Он ведь только прикинулся…» и I гл. поэмы, «Осень» и «Я никогда не вернусь». Эффект был чрезвычайный. Не знаю, с отвычки ли от живого человеческого голоса или в самом деле мои стихи хороши — но Наталья Петровна охала и ахала по поводу каждой строки и смотрела на меня во все глаза. Я, признаюсь, была рада, потому что мой визит к ним тогда был унизителен.

16/IV 44. Вчера, проработав часов 6 подряд, пошла я «в свет» — решила, что будет уместно навестить Кончаловскую, которая хворает. Она, большая, тяжелая, лежала на кровати. Скоро пришла Лина Степанова — красивая, но какая-то уже слишком для меня светская. Оказалось, что в соседней комнате лежит Фадеев, которому стало плохо после вчерашней выпивки, и Лина приехала за ним. Она увезла его. Тогда пришел Рубинштейн — польский еврей, поэт. Кажется милый. Мне под руку попалась книжка Васильева, «Соляной бунт». Я много слышала об этом поэте, но никогда ничего не читала. Всё отвратительное, что я ненавижу в нарочитом русизме, собралось в этой книге: изобилие бедер, сосков, матерщины, «отпробованных» девок, черносотенной удали. Тем не менее поэт сильный, и отдельные места пленительны точностью зауми. «Охают бедра. Будто счастьем полные ведра. На спине проносит она». На книге надпись «Наташа, люби меня». И Наталья Петровна сразу же, с той откровенностью, с какой она недавно рассказывала о Регистане, стала очень талантливо, красочно и откровенно рассказывать о своем романе с Васильевым.

«Я его боялась. Он был красивый, ладный, кудрявый, с чубом, а глаза узкие, зеленые, злые. Я боялась, что он больной. Он был страшно в меня влюблен и всюду рассказывал, что я его любовница. А я была чиста и никак ему не давалась. Один раз я ему сказала, что могу его в бараний рог свернуть. Он

весь перекосился, глаза стали белые, он ударил меня в лоб, и я упала без памяти. Потом на коленях ползал».

Ну и все в том же разухабистом русском стиле. Но прочла его стихи ей — чудесные.

«Девушки за ним табунами ходили, он их всех на обе лопатки клал стихами ко мне».

«Ему ужасно нравилось, что я — внучка Сурикова».

«Я его любила, как никого, и от этой любви вышла замуж за Сережу [Михалкова]. И сразу все прошло, я привязалась к Сереже — он был противоположный, чистенький, лопоухий, молокосос... Но я так любила Васильева, что даже богу за него молилась, чтобы он исправился».

Рубинштейн спросил, как погиб Васильев.

«Он свихнулся, — ответила Наталья Петровна, — в 34 г. его арестовали. И вот досада какая — он вышел оттуда тихий, поумневший, а потом опять вывихнулся».

— М-? — спросил Рубинштейн.

«У него были контрреволюционные выступления».

— В каком это году? — спросила я.

— «В 37 г.» — ответила она без запинки.

Скоро Рубинштейн ушел, а я осталась еще вглядываться в этот краснодеревный, талантливый, великосветский быт.

«Жаль Пашу, — сказала Наталья Петровна, — вы подумайте, теперь, когда Русь на такой высоте, как бы он возвысился и стал на рельсы...»

13/VIII 44. В поезде читала письма Герцена — так, схватила случайный московский том. Не знаю никого любимее. Я всё в этом человеке люблю до страсти. Какой счастливый случай, что Россия не додушила его, что он был богат. И мы можем читать «несчастья с какой-то дикой роскошью падают на меня» Пленительно по отношению к друзьям, к дружбе, а его восприятие политики как этики — пророческое еще на века вперед.

16/VIII 44. Нам ли, свидетелям фашизма, не знать, какова сила воспитания!

Герцен — я не знаю славы и слова более воспитывающих. Если бы у каждого юноши мира на столе с 12-лет лежали «Былое и Думы» и «Колокол» — не могло бы существовать фашизма.

Очень захотелось написать книгу «Колокол». Биографическую повесть о Герцене писать не надо, он написал ее сам не только гениально, но и полно; а вот о «Колоколе» так, чтобы дать портреты людей, в которых он стрелял, и воздействие. Т. е. в сущности книгу о 60-х г. г... Но ведь он расходился с Чернышевским.

20/VIII. Вечером жадно взялась за Герцена. Не могу читать его семейных писем — какая боль. Эта женщина опутала его и загубила, как рак. Почему один гнусный, но уверенный в себе человек сильнее благородных? Она лишила его детей, дома. Совершенное неуважение к труду, к работе, совершенная праздность — под предлогом воспитания детей и разумеется абсолютная неспособность воспитывать. Гибель Лизы естественно вытекает из ее детства... Маленькие умерли — и в своем отчаянии как она умело спекулирует их смертью, чтобы приковать Герцена, обезоружить его, отравить. Нет, мужчины бывают ничтожны и трусливы, но женщины, жаждущие «любви» и никого не любящие — о какая это страшная сила! Как хочется — когда читаешь — чтобы он наконец оставил ее, но он только просит «не хорошо так», «пойми» и пр., прикованный к ней Лизой и тем, что она — не жена. (Разумеется, она спекулирует своей «брошенностью».)

Всё очень страшно и очень знакомо.

Особенно страшно то место, где он пишет Огареву, что успокоить N можно только физической близостью — и осуществляет свое намерение, сознательно осуществляет, для Лизы.

Все для Лизы — и всё калечит Лизу.

А сколько у него сил — из города в город — проводить Тату — проводить N и Лизу — вернуться — опять проводить — снять дом — писать Тате воспитательные письма — воспитывать на расстоянии и вблизи — и это кроме «Колокола». Гений, гениальная воля — гениальное здоровье — и управился со всем этим — рак.

А она какие болтливые письма, дурного тона, злобные — и всё о любви. Она хочет только любить и простить и начать новую эпоху и уврачевать все раны — а сама только жалит, гадит, травит, калечит и вытягивает жилы.

28/8 44. Читаю Герцена — опять. Читаю письма к Н. А., любовные, до свадьбы. Нет, она в самом деле — молодец, она ведь первая поняла, что он — Герцен, что он — подарок Руси, как она сама написала. А я люблю любовь и потому мне нравятся эти однообразные и выспренние письма. А он-то каков — как он твердо знает кто он — в ту пору, когда Лемке еще не комментировал его.

У меня нет никакого сходства с ним в таланте, в величии, в гении — но многие его слова и чувства — очень мои, очень мне родные.

22/IX 44. У Тусеньки мы спорили о С. А. Толстой, чей Дневник она сейчас читает, прерываемые десятью звонками Маршака. Все одно и то же. Тусенька говорила о Софье Андреевне всякие трогательные вещи, а я опровергала их. Она, бесспорно, умна, талантлива, крупна — но она была сыщиком, она повинна в психологическом терроре, она принуждала Толстого любить ее, следила за ним, она не ушла — и дождалась, что он вынужден был уйти — нет, казнь ее — заслуженная. Недаром он до последней минуты не хотел ее видеть, недаром дочери презирали ее.

20/XI 44. Принято думать, что С. А. Толстая ненавидела «темных», т. е. толстовцев. Но она ненавидела не только «темных»; она не сочувствовала вообще всякому «не художественному» делу Толстого. Азбуке, школе, семинарии. Она не понимала, что и Азбука, и школа, и увлечение детьми имели прямое отношение к «художеству». Она не понимала механизма художественного творчества Толстого: дети, учителя для него материал мысли. Это то же, как если бы человек вздумал объяснять пчеле: главное твое дело — мед; так вот и делай его — а зачем же ты на цветы садишься? Только зря время тратишь на «не главное». Толстой и в школе был художник — и в религии — художник (ибо нельзя из «художества» вынуть мысль).

Она, как и все плоские самоуверенные люди, не понимала, что художество есть путь; Толстой со страшным усилием движется — сквозь школу, сквозь голод, сквозь бога — и на пути этого движения остаются следы: «Война и Мир», «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Азбука», статьи. А она хотела, чтобы следы оставались без ходьбы.

9/XII. Читала «Лит. Наследство» — «нужная» статья Эльсберга и «ненужные» (для моей работы) письма Огарева. Из писем этих видно, что Герцен был прав, считая его человеком необыкновенной душевной красоты и поэтичности. Любовь его к Герцену и детям Герцена поразительна. Не могу оторваться от их страшных последних лет. Всё очень необычно: покинутый муж мучается не своей покинутостью, а тем, что бывшая жена доставляет столько страданий новому мужу. В самом деле, какую силу имеет злоба и бессмыслица, столкнувшись с благородством, тонкостью и добротой. Тучкова уничтожила:

— семью Герцена, т. е. возможность для него совместной жизни со старшими детьми.

— из-за Тучковой пришлось отдать Ольгу «на сторону».

— из-за нее старшие не любили Лизу.

— из-за ее дурацкого воспитания, баловства, дерганья и ею созданного одиночества погибла — убила себя Лиза.

из за нее Тата Герцен жила постоянно вдали от семьи, что привело, кстати, к ее трагедии с Пенизи.

— она сократила век Александра Ивановича, а сколько рабочих часов она ему отравила!

И этот человек осмеливался продолжать жить, да еще писать мемуары!

Не было ли бы справедливее, если бы Герцен и Огарев отняли у нее Лизу, заперли ее в сумасшедший дом или вообще научились терроризировать ее, как она научилась терроризировать их — отъездом с Лизой в Россию, самоубийством, горем и пр.?

Но тут опять то, о чем писал Белинский: «мерзавцы поступают с честными людьми, как с мерзавцами, а честные люди с ними, как с честными людьми».

16/I 45. У Лели: Довженко, Шостакович, Тихонов, Симонов. Жены и — знаменитая Валя Серова. Невесело, неуютно, неискренне — как-то всё торопливо, без задушевности — но шумно, говорливо и после водки — оживленно. Интересен Довженко. Долго, опершись на рояль, очень умело и привычно, рассказывал о ведьмах на Украине, о каких-то женщинах в Киеве, у которых сами прыгали в квартире ножи и вилки, о колдуне, умевшем лечить сумасшедших. Говорит весьма художественно. Пожилая дама, выяснившаяся для меня постепенно, как ленинградская жена Тихонова, давала Довженке всякие фольклорные справки о ведьмах, бабах-ягах и «Трудах» с весьма ученым видом. И она, и Тихонов все время переходили на Ленинградские осадные темы. Тихонов — краснолицый, стальнозубый, помолодевший, упитанный, молодцеватый, с тремя орденскими ленточками — был со мной почему-то весьма приветлив, подливал вино, расспрашивал (конечно, не о Союзе) и пр. Глаза у него пустоватые. Он за чаем читал стихи Мадераса о Петефи — военно-мальчишеские — читал тем же голосом, какой я помню у него еще в 1919 г., когда он читал и «Балладу о синем пакете». Мы вместе ехали в метро — он объяснял мне, какие мерзавцы финны.

Серова — знаменитая красавица! Либо я, либо мир слепы, потому что я не заметила никакой красоты, даже никакой смазливости. Такие «дамы», с простонародными толстоватыми лицами, с крашеными волосами, пачками ездят в трамваях. Она только одета лучше трамвайных — и я, посмотрев на затейливые туфли и дорогое черное платье, задумалась — откуда у такой неинтересной особы такой наряд. Ан это и есть — «Жди меня»... Симонов же оказался совершенно таким, каким я и ожидала его увидеть: хорошенький парикмахер, тенор, да еще слегка картавящий.

Я все смотрела на Шостаковича. Студент; моложав; чуть мешковат. Лицо очень неопределенное. Он сидел молча и даже как-то робко. Только в обрезе щек, если глядеть на него в профиль есть что-то волевое, да в сутулости — но это уж если очень выискивать. Выпив водки, он стал показывать фокусы с зажженной спичкой во рту... Ушел рано. Жена его мне понравилась — живое, веселое, доброе лицо.

Леля быстр опьянел, очень пожимал мне руку, был полон дружеских чувств и всем объяснял, что я замечательная.

На улице было мягко, снежно, прелестно.

Чуковская Л. К. Дневник — большое подспорье. / Сост., коммент. Е. Ц. Чуковской. — М.: Время, 2015. — 384 с. («Собрание сочинений Лидии Чуковской»)