От автора

Книга «Пастернак в жизни», по сути, первая попытка, предпринятая после смерти Пастернака, взглянуть на его жизненный и творческий путь объективно. Не глазами биографа, который всегда пристрастен, хотя и скрывает свои предпочтения под гомеровской маской беспристрастного повествователя, а глазами живого человека, личного знакомого, завсегдатая дома, члена семьи. Автор этой книги сознательно самоустраняется, не присваивает себе никаких оценок, не делает выводов из описанных ситуаций. На Пастернака смотрят, о нем рассказывают, его оценивают свидетели его жизни — современники. Они часто бывают необъективны, их высказывания отнюдь не всегда достоверны, нередко противоречат друг другу, что создает известную многомерность, по выражению Ю.М. Лотмана, — стереоскопичность образа.Едва ли не центральное место в книге, если не по объему, то по значимости, принадлежит высказываниям самого Пастернака. Всегда ли можно доверять поэту, когда он говорит о себе? Пастернаку — можно. Присущие любому творческому человеку игровые, актерские качества отступают перед силой его интеллекта, серьезностью философского взгляда на жизнь и на искусство, который проявляется всякий раз, когда мелкие жизненные детали подвергаются тщательному анализу.

Роль свидетельств подчас выполняют поэтические произведения Пастернака — в том случае, если они несут очевидный автобиографический заряд, — а также прозаические фрагменты из двух документальных произведений: повести «Охранная грамота» (1931) и очерка «Люди и положения» (1959). В этом, пожалуй, главное отличие от ставших классическими книг В.В. Вересаева «Пушкин в жизни» и «Гоголь в жизни», в которых литературные источники используются, по задумке автора, крайне скупо.

«Пастернак в жизни» в строгом смысле слова биографией считаться не может. Пастернак, несомненно, был сложным — но не противоречивым человеком. Его творческое сознание с самой юности работало над особой картиной мира, в которой все детали были неразрывно связаны между собой. Постоянно возобновлявшееся стремление органически встроить в эту слаженную систему самого себя со своими представлениями об искусстве, цели земного существования человека и своем собственном уникальном пути привело к необычайной цельности личности Пастернака и тому феномену, который можно назвать полной творческой и человеческой реализацией. Именно это, пристально наблюдая за настоящим и немного предвидя будущее, проницательно подметила О.М. Фрейденберг: «Тебе дано счастье, — писала она Пастернаку, — не только быть великим, но и стать великим. Тебе дано осуществленье». (Письмо Б.Л. Пастернаку от 6 января 1954 г.)

...С июля месяца я начал писать роман в прозе «Мальчики и девочки» [одно из рабочих названий "Доктора Живаго". — Ред.], который в десяти главах должен охватить сорокалетие, 1902–1946 годы, и с большим увлечением написал четверть задуманного или пятую его часть. Это все очень серьезные работы. Я уже стар, скоро, может быть, умру, и нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих мыслей. Занятия этого года — первые шаги на этом пути, — и они необычайны. Нельзя без конца и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят шесть лет жить тем, чем живет восьмилетний ребенок: пассивными признаками твоих способностей и хорошим отношением окружающих к тебе, — а вся жизнь прошла по этой вынужденно сдержанной программе...

(Б.Л. Пастернак — О.М. Фрейденберг, 5 октября 1946 г.)

Есть в романе немало первоклассно написанных страниц, прежде всего там, где Вами поразительно точно и поэтично увидена и запечатлена русская природа. Есть в нем и много откровенно слабых страниц, лишенных жизни, иссушенных дидактикой. Особенно много их во второй половине романа. Однако нам не хочется долго задерживаться на этой стороне дела, — как мы уже говорили в начале письма, суть нашего спора с Вами не в эстетических препирательствах. Вы написали роман сугубо и прежде всего политический — роман-проповедь. Вы построили его как произведение, вполне откровенно и целиком поставленное на службу определенным политическим целям. И это самое главное для Вас, естественно, стало предметом главного внимания и для нас. Как это ни тяжело, нам пришлось назвать в своем письме к Вам все вещи своими именами. Нам кажется, что Ваш роман глубоко несправедлив, исторически необъективен в изображении революции, Гражданской войны и послереволюционных лет, что он глубоко антидемократичен и чужд какого бы то ни было понимания интересов народа. Все это, вместе взятое, проистекает из Вашей позиции человека, который в своем романе стремится доказать, что Октябрьская социалистическая революция не только не имела положительного значения в истории нашего народа и человечества, но, наоборот, не принесла ничего, кроме зла и несчастья.

Как люди, стоящие на позиции, прямо противоположной Вашей, мы, естественно, считаем, что о публикации Вашего романа на страницах журнала «Новый мир» не может быть и речи.

Что же касается уже не самой Вашей идейной позиции, а того раздражения, с которым написан роман, то, памятуя, что в прошлом Вашему перу принадлежали вещи, в которых очень и очень многое расходится со сказанным Вами ныне, мы хотим заметить Вам словами Вашей героини, обращенными к доктору Живаго: «А вы изменились. Раньше вы судили о революции не так резко, без раздражения».

Впрочем, главное, конечно, не в раздражении, потому что оно всего-навсего спутник опровергнутых временем несостоятельных, обреченных на гибель идей. Если Вы еще в состоянии над этим серьезно задуматься — задумайтесь. Несмотря ни на что, нам все-таки хотелось бы этого.

(Письмо членов редколлегии журнала «Новый мир» Б.Л. Пастернаку [по поводу рукописи романа «Доктор Живаго»] // Б.Л. Пастернак: pro et contra. Т. 2. С. 111–112)

В Риме мне подарили эту гениальную книгу, изданную в Милане на русском языке, а в России запрещенную и читаемую тайно. У меня было до этого довольно смутное представление о романе, основанное на рассказах и пересказах друзей. Это была совершенно неожиданная для меня встреча с Россией именно в тот момент, когда я ее оставила, и в сложившихся обстоятельствах все мои мысли были устремлены совсем в ином направлении. И эта встреча с русским словом небывалой силы была для меня как шок, как удар мощного электрического заряда. И как шквал из снега, дождя, как лавина, как ночной ураган с молниями и ливнем обрушилась на меня Великая Трагедия. Все слилось в этом вихре, беспощадно хлеставшем мое сердце и заливавшем меня потоком слез. Все переплелось — мое и чужое, родные любимые лица сливались с героями книги, их слова и мои мысли, наши общие слезы и боль, все путалось в моем сознании и захлестывало с новой и новой силой. И я читала, упиваясь слезами, и перечитывала опять эти гудящие как орган строки, слушала их, вдыхала всем существом, и задыхалась от боли. Моя любимая, многострадальная, загнанная в тупик Россия, где остались мои дети и друзья, живущие невыносимой нашей советской жизнью, которую не могут себе представить ни русские друзья, ни русские недруги из-за границы — настолько она ни на что не похожа Каждое слово этой удивительной книги открывало мне мою собственную судьбу и судьбу всей моей России... Немудрено, что роман этот — итог всей творческой жизни гениального поэта... Порой мне казалось, что вот это я уже где-то видела или слыхала об этом... Порой мне казалось, что этих людей я встречала когда-то в жизни, была с ними знакома. — Я все это видела, слышала, ощущала запах и вкус этого снега, залитого лунным светом, этой замерзшей рябины, этого сибирского половодья, этих нетопленых московских захламленных комнат в коммунальных квартирах...

(С.И. Аллилуева — Б.Л. Пастернаку, 1957 г. // Б.Л. Пастернак: pro et contra. Т. 2. С. 63)

В одном из моих последних разговоров с Б.Л. при случайной встрече в Переделкине , уже после того как роман «Доктор Живаго» был написан и вскоре должен был выйти в Италии, Б.Л. с тоской говорил мне о том, что он предвидит, что «впечатление от романа, вероятно, заставит зарубежных издателей вытащить из небытия и начать переводить все, что я успел пролепетать и накарябать в годы, когда я не умел еще ни писать, ни думать, ни говорить и, больше того, старался этому не учиться...». Говоря так, Б.Л. имел в виду не только «Близнеца в тучах», но и «Сестру мою жизнь», и «Поверх барьеров», и поэмы о 1905 годе, и почти все остальное. Говоря о поэмах, он сетовал на их «густоту и многословность». Выслушивая подобные самооценки, сначала я (еще в Чистополе) ужасался и становился в тупик и, лишь после того, как близко познакомился с Б.Л. и привык к нему, научился соотносить их с основными чертами его характера — с необычайной скромностью и небывалой самотребовательностью. Г.О. Винокур, один из умнейших людей, которых я встречал, хорошо знавший и любивший Б.Л., как-то, когда зашла речь об этой черте Б.Л., усмехнувшись, сказал мне, что его скромность связана с редким, осознанным чувством достоинства. «Я не знаю, где тут кончается скромность и где начинается высокое самолюбие», — сказал Г.О.

(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 165–166)

Я выдвигаю этим письмом русского писателя Бориса Пастернака, родившегося в 1890 г. в Москве и проживающего там, на Нобелевскую премию по литературе 1958 года. Борис Пастернак завоевал славу по меньшей мере тремя стихотворными сборниками: «Сестра моя жизнь» (1922), «Темы и варьяции» (1923) и «Второе рождение» (1932). В них проявляется лирический голос такой же мощи, как у Йетса, Валери и Рильке. После Александра Блока он — бесспорно крупнейший поэт в России. Главные его издания прозы и мемуаров, «Детство Люверс» (1925) и «Охранная грамота» (1931), последняя никогда не переиздавалась в Советской России, свидетельствуют о том, что и в прозе он художник европейского уровня. В последние несколько лет он написал большой роман, «Доктор Живаго», ныне вышедший лишь в итальянском переводе (Милан, 1958). Роман, подобный «Войне и миру» Толстого, определенно высочайшее прозаическое произведение, когда-либо созданное в Советской России, где он вряд ли будет издан. Кроме того, Пастернак является лучшим шекспировским переводчиком на русский язык («Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Антоний и Клеопатра»). Я верю, что совсем немногие в мире сегодня могут соперничать с этим кандидатом.

(Номинационное письмо в Нобелевский комитет профессора Гарвардского университета Ренато Поджоли // Флейшман Л.С. Борис Пастернак: Нобелевская премия. М., 2013. С. 583–584. Пер. Л.С. Флейшмана)

Имеются сведения о намерениях известных кругов выдвинуть на Нобелевскую премию Пастернака. Было бы желательно через близких к нам деятелей культуры дать понять шведской общественности, что в Советском Союзе высоко оценили бы присуждение Нобелевской премии Шолохову. При этом следует подчеркнуть положительное значение деятельности Шолохова как выдающегося писателя и общественного деятеля, используя, в частности, его прошлогоднюю поездку в Скандинавию. Важно также дать понять, что Пастернак, как литератор, не пользуется признанием у советских писателей и прогрессивных литераторов других стран. Выдвижение Пастернака на Нобелевскую премию было бы воспринято как недоброжелательный акт по отношению к советской общественности.

(Постановление Комиссии ЦК КПСС по вопросам идеологии, культуры и международных партийных связей об утверждении телеграммы послу СССР в Швеции, 7 апреля 1958 г. // «А за мною шум погони...». Борис Пастернак и власть: Документы, 1956–1972. М., 2001. С. 137–138)

Нобелевская премия по литературе присуждена Борису Пастернаку за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великой русской прозы.

(«А за мною шум погони...». Борис Пастернак и власть: Документы, 1956–1972. С. 150)

Бесконечно признателен, тронут, горд, удивлен, смущен. Борис Пастернак (Б.Л. Пастернак — постоянному секретарю Нобелевского комитета А. Эстерлингу, 24 октября 1958 г. // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 10.С. 398)

Вошел Федин и зло ухмыльнулся, покосясь на мои пироги. Он отлично знал про Зинаидин день [День памяти святой мученицы Зинаиды Тарсийской, сестры апостола Павла, приходится на 24(11) октября. — Ред.], бывая ежегодно в числе гостей. Он прошел к Боре в кабинет, и там состоялось короткое, но шумное объяснение. Боря спустился злым и возмущенным и рассказал, что Федин приходил убедить его отказаться от премии, тогда все будет тихо и спокойно, а если не откажется, то начнутся неприятные последствия.

(Пастернак З.Н. Воспоминания. С. 369)

Мне всегда казалось, что советским человеком можно быть по-иному, чем это хотят заставить меня думать: живее, спорнее, свободнее, рискованнее. Мне бы не хотелось расстаться с этим представлением. Я готов оплатить верность ему любой ценой. Я думал, что радость моя по поводу присуждения мне Нобелевской премии не останется одинокой, что она коснется общества, часть которого я составляю. Мне кажется, что честь оказана не только мне, а литературе, к которой я принадлежу, советской литературе. Кое-что для нее, положа руку на сердце, я сделал. Как ни велики мои размолвки с временем, я не предполагал, что в такую минуту их будут решать топором. Что же, если Вам кажется это справедливым, я готов все перенести и принять. Но мне не хотелось бы, чтобы эту готовность представляли вызовом и дерзостью. Наоборот, это долг смирения. Я верю в присутствие высших сил на земле и в жизни, и быть заносчивым и самонадеянным запрещает мне небо.

(Б.Л. Пастернак — Е.А. Фурцевой, 24 октября 1958 г.)

Учитывая политическое и моральное падение Б. Пастернака, его предательство по отношению к советскому народу, к делу социализма, мира, прогресса, оплаченное Нобелевской премией в интересах разжигания холодной войны, — президиум правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиум правления Московского отделения Союза писателей РСФСР лишают Б. Пастернака звания советского писателя, исключают его из числа членов Союза писателей СССР. (Принято единогласно.)

(О действиях члена Союза писателей СССР Б.Л. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя. Постановление президиума правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР, президиума правления Московского отделения Союза писателей РСФСР // Литературная газета. 1958. 28 октября)

В силу того значения, которое получила присужденная мне незаслуженная награда в обществе, к которому я принадлежу, не сочтите мой добровольный отказ за оскорбление.

(Б.Л. Пастернак — Нобелевскому комитету // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 10. С. 399)

Могу с уверенностью сказать одно: в этот, может быть, самый тяжкий период своей жизни («Если только можешь, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси») Борис Леонидович отнюдь не был ни мрачен, ни злобен. Нервен, встревожен — да. Но никого из тех, кто перестал приходить к нему и, как от чумы, бежал, издали завидев, он не осуждал. Борис Леонидович очень боялся высылки за пределы СССР. Это, по его словам, было для него страшнее смерти. Жизнь писателя, именно писателя-эмигранта представлялась ему немыслимой. Немыслимо писать, не слыша вокруг родного языка.

(Иванова Т.В. Борис Леонидович Пастернак // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 294)

Мне много раз случалось высказывать Деду, что Пастернак — единственный нетрагический русский поэт. Да, да. «Посвящается Лермонтову», любил и хотел бы повторить Блока, но голос звучал всегда в мажоре.

Поэзии Пастернака присуща буйная радость по какому-либо поводу или даже без всякого повода. Даже «Разрыв» звучит у него не трагически, хотя и бурно. Не плакать хочется, а восхищаться: «Какое буйство молодое». Изобилие, избыточность, не оскудение, не омертвение. «Уже написан Вертер», но сам он, Пастернак, Вертером стать решительно неспособен. Никакой смерти даже в словах о смерти, а «всюду жизнь».

Порядок творенья обманчив,

Как сказка с хорошим концом.

Жизнь ему сестра. Каждый год он умудрялся заново удивляться четырем временам года. Четыре времени года — четыре образа счастья: весна, лето, осень, зима. Но сестра его жизнь оказалась сказкою с дурным концом, и его, могучего, полного счастья, под конец пересилила. «Август», «Гамлет», «Я кончился, а ты жива», «Душа моя, печальница», весь евангельский цикл — тут уже вполне трагический звук.

Ну вот, а сегодня я выслушала монолог Анны Андреевны на ту же тему, но, кажется мне, несправедливый. Когда я побывала у нее впервые после похорон, она еще была полна скорбью. Для других чувств не было места. Теперь первое потрясение прошло, и она опять говорит о Борисе Леонидовиче хоть и с любовью, но и с раздражением, как все последние годы. Снова — не только соболезнует, но идет наперекор общему мнению, оспаривает, гневается.

— На днях я из-за Пастернака поссорилась с одним своим другом. Вообразите, он вздумал утверждать, будто Борис Леонидович был мученик, преследуемый, гонимый и прочее. Какой вздор! Борис Леонидович был человек необыкновенно счастливый. Во-первых, по натуре, от рождения счастливый; он так страстно любил природу, столько счастья в ней находил! Во-вторых, как же это его преследовали? Когда? Какие гонения? Все и всегда печатали, а если не здесь — то за границей. Если же что-нибудь не печаталось ни там, ни тут — он давал стихи двум-трем поклонникам и все мгновенно расходилось по рукам. Где же гонения? Деньги были всегда. Сыновья, слава Богу, благополучны. (Она перекрестилась.) Если сравнить с другими судьбами: Мандельштам, Квитко, Перец Маркиш, Цветаева — да кого ни возьми, судьба у Пастернака счастливейшая.

(Запись от 19 или 20 июня 1960 г. // Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. С. 403–404)

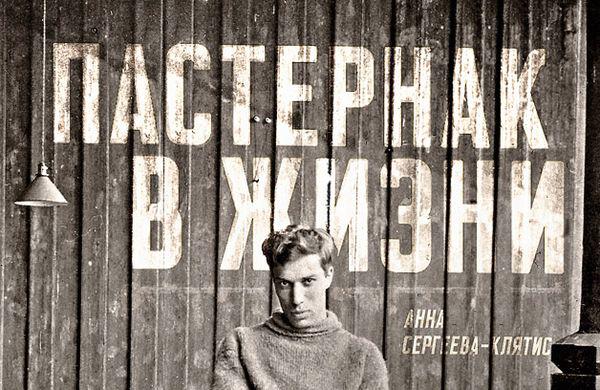

Анна Сергеева-Клятис. «Пастернак в жизни». - М.: АСТ, "Редакция Елены Шубиной", 2015