КИНО МОЕГО ДЕТСТВА

Когда в новом поселке – восемь домиков в один ряд – появился женихом Сашка Коновязь, соседка наша тетя Ира Топоркова чуть на заборе не повесилась. По неосторожности. Тетя Ира маленькая, а забор высокий, частый, из горбыля. Она тянулась, тянулась (плохо видно!), засучила ножками, приподнимаясь, кое-как перекинула подбородок и сорвалась. Вклинила шею промеж горбылин. Хорошо, что шея у неё тонкая – не задохнулась, доехала до земли. Сама она освободиться, ясно, не могла, ждала, когда заметят её положение. Муж её – весёлый шутник и женский задира дядя Ваня Топорков – наконец-то обнаружил её, но сразу трогать не стал, поинтересовался: как ты, мол, в такую щелку голову просунула? Потом, под бессильно-яростное гусиное шипение жены, захохотал, захлопал себя по животу ладонищами.

– Ну твою мать! – кричал он на всю улицу. – И она ещё грозит! Да стой ты здесь до петрова дня! Да пусть тебя прохожие кормят, да как ты мне надоела, старая кукла любопытная!

Не впервые вытаскивал он её из забора.

Потом тетя Ира долго ходила с обмотанной платком шеей. Походка её стала какой-то надменной, величавой, но это, конечно, потому, что она не могла повернуть толком головы.

Да, это было именно в тот день, когда в нашем поселке появился разодетый Сашка Коновязь. Наш новый посёлок появился в одно лето: сляпали его по-быстрому для шестнадцати семей переселенцев (одна из них – наша), рискнувших ворваться в огромную Сибирь, где, по слухам, многие находили житейское благополучие. Какие реки увидели мы с братом здесь! Какую рыбу приносили домой! Но это к делу не относится.

Недалеко от нашего был ещё один посёлок – мы называли его старым, но это только потому, что появился он на год раньше нашего, в нём тоже жили переселенцы. Наши посёлки дружили между собой, дрова мы пилили сообща – одной «Дружбой», свиней кололи тоже сообща – одним специальным ножом. Причем спецом в этом деле считался дядя Ваня Топорков. Но это тоже к делу не относится.

Тоже рядом с нами стояло ещё одно село. Вот оно-то было старым, чалдонским. В селе было всё: школа, магазин, сельсовет, всё, в общем. Только клуб был не там и не у нас, а как бы сам по себе – в сторонке, на открытом месте. Очаг культуры стремился сплотить всех нас, стереть различия. Но в то время это ему не удавалось: у старожилов было много овец и собак, дома у них были огромные, дворы крытые, старожилы хотели жить своей потаенной жизнью и сердились на пришельцев за нарушение их покоя.

Сашка Коновязь недавно вернулся из армии, он кое-что повидал и поэтому не был уже похож на чалдона, он больше походил на нас. Красивый парень! Мать Сашки – маленькая угрюмая женщина – не то что недолюбливала, ненавидела переселенцев. А всё из-за дяди Вани Топоркова! Тот любил щипаться. Зайдет в магазин, крикнет: «Ну, за кем я, красавицы?!» и сразу щипнет кого-нибудь. Тетя Ира за это устраивала ему дома концерты.

– Вот щипни ещё кого-нибудь, сволочь! Вот щипни! Враз бошку отрублю! – бесконечно предупреждала она, говоря не «башку», а «бошку» – с ударением на первом слоге.

Дядя Ваня смеялся на это:

– За мягкое не щипнуть – зачем умываться?!

Он всегда приговаривал так: «зачем умываться?!»

Мать Сашки Коновязя, завидев Топоркова, сворачивала в сторону плевалась и кричала, что он ирод. И он тогда начинал кричать:

– Ну что ты, тетка! Не буду больше щипаться! Гад буду – не буду! Врал он, ещё больше щипался.

То, что Сашка Коновязь явился в наш посёлок женихом, и объяснять никому не нужно было: в белой рубашке, чёрных дорогих брюках, блестящих «корочках», на плече – клифт, удерживаемый указательным пальцем через посредство шёлковой петельки, что пришивается изнутри к вороту. Шикарно он выглядел! Плечи у него – во! На двоих. Волосы, правда, сильно побелели от солнца, но что там цвет, если их табуреткой не придавишь – так много. Сашка, конечно, догадывался о своей красоте, но зазнайства за ним не наблюдалось. А может, не давал ему зазнаваться малость вздёрнутый нос. Может, Сашка понимал, что эта малая вздёрнутость лишает его из лишней солидности. Нет, хороший он был парень! Гордо он шёл. Независимо. Отрицая возможность наличия достойных соперников.

Он подошёл к нашей калитке – без раздумий, прямее, чем по компасу, положил свободную руку на острую головку штакетины и, приветливо улыбаясь, кивнул нам с Вовкой. Мы с братом выковыривали из-под бревен червей, готовились к рыбалке.

– Позовите Валю!

– Спотыкаюсь! – ответил Вовка, плюнул и отвернулся.

Сашка стал смотреть на меня. Он уже не улыбался, он уже забыл, как это делается. В дурацком положении он оказался, мне стало очень жалко его. И тетя Ира, тогда ещё не заклинившаяся в заборе, подпрыгивала, сгорая от любопытства: уйдёт жених или так вот и будет дураком стоять? Я поставил на бревно банку с червями и побежал к крыльцу. Но Валя уже спешила, навстречу – смущенная, красная, в новой кофточке, что подарила матери с первой получки, туфлях, которых я у неё почему-то раньше не видел. Сашка бережно и чуточку важно, как в кино, взял её под руку, и они пошли по улице в полной тишине, если не считать того, что мягко возилась в заборе уже пострадавшая тетя Ира.

Валя наша работала сучкорубом. Она окончила семилетку и собиралась поступать в техникум. Девушек в бригаде до неё не было, она пришла первая, а за ней потянулась и Лиза – дочь Топорковых. Лиза была в отца – смешливая, весёлая, и в мать – маленькая, рыжая. Маленькая, а вкалывала – только топор поблескивал да позвякивал. Это отец наш так говорил. Сашка Коновязь оформился вальщиком. Про него отец всякое говорил, но с уважением: «Чёртов чалдон, продыхнуть не даёт!», «Не курит, чалдон чёртов, гонит и гонит! Скажешь – зубы скалит». Вот в таком духе. Отец наш тоже был сучкорубом.

И вот пошли они по улице, Валя и Сашка Коновязь, а я уставился им вслед, забыл про червей, про Вовку, про всё забыл. На душе у меня было так хорошо, как, наверное, ни когда ещё не было. и тут дядя Ваня Топорков стал кричать: «Да стой ты здесь до петрова дня!» и дальше – по тексту. Вовка кинулся к забору, увидел полную картину происходившего, под прыгнул, упал и схватился за живот: веселье его всегда скрючивало. Отдышавшись, он начал было ковыряться под брёвнами, но дело почти не продвигалось: его всё скрючивало и скрючивало, правда, периоды между приступами веселья постепенно увеличивались.

А вечером к калитке подошёл Аркашка. Аркашка был маленький, чёрный – вылитая ворона. Он всегда полуулыбался тонкими губами, оголяя прокуренные зубы. И шея его, худющая, морщинистая, как у старушки, так и кричала: «А вот вам я!» Выделялась у него шея, выдавалась вперёд.

Жил Аркашка в старом посёлке, в общежитии. Примчавшись откуда-то, он ринулся в сучкорубы, но мужики терпели его не долго: кому понравится работник, присаживающийся в момент, а поднимающийся чуть ли не со стоном? Аркашкины перекуры были длиннее полярной ночи. Так говорил мой отец, а он зря не скажет. Но, может быть, тут как-нибудь всё бы и отесалось, научили бы карася в иле рыться, так нет – Аркашке всё время хотелось говорить о женщинах, так говорить и этак, а уж этого терпеть не стали: в то – тридцатилетней давности – время в наших простых кругах говорить о женщинах так и этак мог только духовный родственник наглого фашиста. Это сейчас допускается всякое: сидишь, бывает, рядом с человеком, который по своему положению обязан быть кристально чистым в моральном отношении, и не знаешь, что произойдёт в следующую минуту (а произойдёт вот что: мимо пройдет женщина, скажет «здравствуйте», «здравствуйте», – скажет ей этот человек, обязанный быть кристально чистым в моральном плане, а через секунду тебе на ухо: «Во задница! А?!»), потому что глаза этого человека намазались маслицем и скользнули в сторону застукавших женских каблучков.

Во времена моего детства – совсем, в общем-то, недавно – отношение к женщине было мерилом порядочности человека (во всяком случае – там, где мне приходилось жить с моими родителя ми). Как это странно, что в этом смысле всё изменилось, всё вывернулось наизнанку! и умных книг стало куда больше. А умных людей – куда меньше. Но это – так, рассуждения. Аркашке за такие разговорчики чуть не отрубили голову. Взаправду. Топором с длинным «сучкорубовским» топорищем. Аркашка стремительно выскочил из леса и очутился в магазине. В качестве подсобного рабочего. Но не задержался по тем же пикантным причинам: в то время как он посвящал оторопевшим продавщицам очередной интимный монолог, как-то незаметно вошёл муж одной из продавщиц и ударил Аркашку сверху вниз по голове не вымытой ещё после работы тяжёлой, натруженной рукой. Подался Аркашка в лесники. Появилась у него своя комната, в этой комнатке он и устроил то, о чём мечтал (устроил, может, с меньшим размахом, не знаю, но я подслушал у старших, что обе поселковые дуры – не по званию, от природы – приходили к нему одновременно). Об этом узнал лесничий, тогда Аркашка вошёл в псих, накричал лесничему много неприятных существительных и ушёл со своим чемоданчиком в районный центр, откуда вернулся в качестве нашего же киномеханика.

Он рисовал яркие афиши, на которых он под названиями фильмов обязательно добавлял: (про войну), (про любовь), (про шпионов). Раз в неделю он ездил на попутках в райцентр за новыми лентами и всегда возвращался с удачей. У него спрашивали: ну как, мол, фильм? Он – под придурка – закатывал глаза: «Тяжеелый! Двенадцать частей. Еле перетаскал». Но пацанов Аркашка любил. Правда, частенько бил по затылкам, но любил. Для пацанов он испортил потолок в зрительном зале – той его части, что спрятана за экраном: пробил дыру. В эту дыру босоногие кинозрители и спускались с помощью пеньковой верёвки. Кино они – иногда и я – смотрели в перевернутом изображении. Но это было заметно только тогда, когда Аркашке доставался фильм с титрами.

Вы спросите: почему же Аркашка не пускал нас через двери? если бы вы хорошо знали баб из чалдонского села да получше узнали мать Сашки Коновязя, если бы вы услышали, как они выражают негодование по поводу таких бесправных действий, то даже не подумали бы задать такого ненужного вопроса.

Аркашка водил дружбу с Вовкой, моим братом, хотя был старше его на целых десять лет. Он передавал Вовке билеты на всю нашу семью. Мать почему-то боялась этого, ругала Вовку, но иногда всё-таки ходила в кино по таким билетам – не всегда находились деньги. Вовка рассказывал, что Аркашка служил в десанте, девяносто девять раз прыгал с парашютом, а в сотый прыгать не стал, за что его отдали под трибунал, где он был разжалован из капитанов в рядовые, а могли и расстрелять. В сотый раз он не стал прыгать потому, что узнал про заговор: ему хотели испортить парашют – были такие, завидовали. Не хотели, чтобы он стал майором: сто прыжков – майор.

На память о десантной службе Аркашка оставил себе финку. Эту финку я видел. Однажды какой-то приезжий-проезжий парень сел в клубе рядом с нашей Валей, Аркашка подошёл к нему и по требовал, чтобы тот пересел. А тот окрысился, ни с места. Тогда Аркашка – маленький десантный капитан – схватил наглого за грудки, потащил его, сильно напружиниваясь и пятясь, к сцене, где кончались ряды стульев. залетный не знал, на кого нарвался, потому-то робко съездил Аркашке в ухо. Аркашку отнесло от него на приличное расстояние, но почти тут же это расстояние снова ужалось. Аркашка взвизгнул, раздул шею, отчего морщин на ней совсем не стало, и, быстро нагнувшись, выхватил из сапога блестящую финку. Тонкий клинок в свете лампочки сверкнул мгновенным хариусом в ясной воде переката и со свистом вошёл в пол – впритирку к ноге противника. Как назло, в зале оказалась районная милиция. Аркашку повязали и увезли в сельсовет.

По дороге (восторженно возбуждённая пацанва сопровождала его) он несильно вырывался из сильных милицейских рук, кричал: «Меня?! Капитана?!» Вскоре он вернулся, один, без милиционеров, и так как народ ещё не разошелся, начал крутить кино. Но перед этим снова подошёл к приезжему наглецу, остановился перед ним и лёгким выразительным кивком попросил его пересесть на другой ряд. Тот было заупрямился, но чалдонские бабы напустились на него, стали кричать, что ездят тут всякие, спокойно жить не дают, и он пересел. Вовка сказал мне, что финку Аркашке вернули, только потребовали, чтобы он хранил её в специальном сейфе и но сил на виду у всех только в День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Милиция предлагала ему за финку пистолет, но он отказался: дорога как память.

И вот теперь Аркашка стоял у калитки – с той, уличной стороны, а Вовка – с этой, дворовой. Долго что-то они разговаривались, никак не могли разговориться, оглядываясь, смотрели себе под ноги.

– Вот ещё наказанье божье! – мать стояла у окна и наблюдала за встречей, за её ходом – раньше Аркашка возле нашего дома не появлялся.

Потом мать окликнула меня, маявшегося у второго окна.

– Сынок... Найди Валю, скажи, чтобы в клуб сегодня не ходила. Скажи, пусть сразу же домой...

Аркашка уже ушёл, я побежал со всех ног, но где их искать, Валю и Сашку?! Дав круг, опоясавший оба посёлка и село, я кое-как добрался до клуба.

Аркашка был там, продавал билеты – мрачный, молчаливый. Отрывал не полоску контроля, а по полбилета сразу. Я робко поднырнул под его руку. Валя и Сашка были уже в зале, сидели рядышком. Волнуясь – и это волнение то и дело переходило в страх, – я пробрался к ним, прижался к Вале и замер так, изо всех сил стараясь не оглядываться на входную дверь. Мне стало казаться, что сегодня убьют нас всех троих, я думал с горечью и обидой о милиции, которая не догадалась забрать финку насовсем.

Валя стала потихоньку отталкивать меня и шептать, чтобы я убирался, но я настырным телом преодолевал сопротивление её рук, мне было страшно оставаться, но ещё страшнее оставить их одних. Сильные руки подхватили меня сбоку, и я оказался на коленях у Сашки. Началось кино, Сашка легонько прижимал меня к себе, а головой клонился к плечу Вали: они что-то нашептывали друг другу. Кино было бесконечным. Кругом то смеялись, то что-то выкрикивали – люди были в плену чепуховых переживаний. А я всё пытался представить, как это будет – как нас убьют. И до того напредставлялся, что потерял сознание, хотя это можно было назвать и просто коротким сном. Меня разбудили, мы пошли к выходу. Аркашка стоял в дверях так, что его всё задевали, но никто не проронил по этому поводу ни слова. Лицо у него было каким-то покривленным, глаза расширились от избытка полыхавшей в них ненависти и обиды. Он сделал было решительное движение навстречу нам, но посмотрел на меня и отвернулся. Мы уже порядком отошли, когда округу встряхнул мощный свист и хриплый голос капитана пронесся в темноте буйной, отчаявшейся лошадью: «Толпа, назад! ещё крутить буду!» Кино было про любовь.

– Вернёмся? – неуверенно спросил Сашка, и я испугался, удивился его непонятной смелости.

Валя молча взяла его под руку и решительно повела вперёд – подальше от клуба, поближе к дому. Через некоторое время она похлопала меня по плечу:

– Ну, беги... Беги домой.

Утром, когда я проснулся, Аркашка был у нас во дворе – сидел на бревне. Вовка стоял перед ним с опущенной головой, держа руки в карманах. Капитан хмурился, губы его кривились, кривились и не могли вдоволь накривиться. Я пробирался к туалету краем забора и не оглядывался, словно Аркашка обладал свойствами Вия. Если бы в этой маленькой постройке был чёрный ход, я бы сразу убежал в лес. Я решил переждать опасность, приоткрыл дверь и стал наблюдать за происходившим во дворе. Сидя на одном бревне, Аркашка барственно откинулся, упираясь руками во второе, лежавшее позади него. Он что-то внушал стоявшему перед ним Вовке и покачивал ногой в расхлябанном сапоге. Потом капитан медленно огляделся и сделал рукой быстрое движение. Мне показалось, что он ударил Вовку в живот, но Вовка даже не покачнулся – он прижал руку к животу, придерживая что-то, оказавшееся у него за пазухой. Капитан поднялся, потрепал Вовку по хохолку и пошёл к калитке, держа обе руки на пояснице и время от времени сильно выгинаясь в надежде вернуть позвоночнику юношескую прямизну.

Он не оглянулся. Раньше мне нравилось, что Вовка дружит с капитаном: было в этой дружбе что-то значительное, заставлявшее меня уважать Вовку и безропотно ему подчиняться. И не только на меня таким вот образом влияла эта странная дружба – на всех мальчишек: даже те, что были старше Вовки, относились к моему брату с осторожностью и лёгкой почтительностью. Теперь я не хотел такой дружбы. Я боялся её. Вовка что-то разглядывал. Увидев меня, быстро сунул руку за спину. Послышался лёгкий удар о землю. Финка, подумал я, присаживаясь рядом. Я наивно полагал, что пере сижу Вовку, а потом достану финку и разгляжу её как следует. А затем отдам её матери или оставлю себе. Спрячу и ни за что не признаюсь, что взял. Вовка сидел и покусывал губы. Он не замечал меня: за был и обо мне, и о том, что мы собирались на рыбалку.

– Что он тебе дал? – наконец не выдержал я. Как он испугался!

– Кто? – вскрикнул он и оглянулся.

– Финку? – прошептал я, тоже оглядываясь.

– ...К...какую финку? Какую... А ну-ка! иди отсюда!

Я увернулся от его руки, подался назад и пошарил за бревном.

– Положи! – прошипел Вовка.

Он стал разжимать мои пальцы, но я вцепился в то, что извлек, так, словно пальцы мои стали вдруг бульдожьими клыками. Они и побелели, как клыки. Плоский кусок свинца. С дырочками. Я устал сопротивляться, и Вовка овладел этим овальным куском. Он швырнул его на прежнее место, дал мне подзатыльник и тихо сказал:

– Кастет.

– Десантный?..

Я знал, что немецкие десантники в войну часто пользовались кастетами. В книге было написано, что это страшное оружие. Весь день я просидел дома, переживая и думая о касте те. Ясно было, что готовится покушение. На Сашку. Аркашка будет с финкой, а Вовка с кастетом. Посадят Вовку. Или рас стреляют. Конечно, расстреляют. Куда он ушёл? Неужели началось? Сердце моё ныло, будто не было у нас уже Вовки, забрали его у нас навсегда. Даже сейчас, когда прошло тридцать лет, я не улыбаюсь, вспоминая этот день. То чувство страха за брата ещё живо во мне, хотя, конечно, оно стало несколько другим или, может быть, осталось только в памяти чувств, если наши чувства имеют свою память. Я несколько раз подходил к бревну, садился и незаметно опускал руку. На месте. Не началось. Потом я решил сказать матери. Но вовремя опомнился. Только не матери. Только не матери. Ей не пережить.

Уже солнце стало затухать, когда я понял, что нужно делать, и нашёл в душе силы для этого дела. Воровским шагом прокрался я к бревну, сунул кастет за пазуху и прошмыгнул в уборную. Не с первого раза я накинул крючок – руки дрожали, мне казалось, что я опередил Вовку только на секунду, даже, может быть, меньше. Вот он, на ладони. Четыре отверстия – под пальцы. На одной серой стороне глубоко выцарапано: «храни бог!» На другой: «Бей первым!» С восклицательными знаками круп нее букв. Наши десантники в бога никогда не верили, значит, подумал я, действительно немецкий. Где он побывал, что натворил, этот кусок свинца, умеющими, знающими руками превращенный в красивое и зловещее оружие? Лишь потом, много лет спустя, я вспомнил, что надписи на нём были сделаны на русском языке.

«Бей первым!» Поспешно, словно кто-то вот-вот должен был ворваться и помешать, я нагнулся и разжал руку...

– Что это ты торчишь у окна? – спросила мать, вдевая в иголку нитку.

Она сидела за швейной машиной среди лоскутков и бумажных выкроек. Наверное, что-то у неё не получалось, потому что, спросив, она забыла о своём вопросе. Вдела нитку, задумалась, опустив руки на колени, потом вздохнула и стала распарывать уже пошитое. Во дворе появился Вовка. Он спешил. Он подбежал к бревну и нагнулся. Я отпрянул от окна. Мне показалось, что я только отпрянул, но вдруг понял, что лежу в темноте и тесноте. Под кроватью был чемодан, я завалился за него – подтянув к подбородку ноги и стараясь не дышать, чтобы не увеличивать объем тела. Вовка влетел в дом.

– Где он? – голос у него был не просто сердитый, в нём была ярость.

– Не знаю, – сказала мать, – он давно ушёл.

До сих пор я не знаю, что тогда подсказало моей матери этот ответ. Но до сих пор до слёз я благодарен тому, что под сказало ей эти простые неправдивые слова.

– Вылазь, – сказала мне мать через некоторое время.

Я выбрался из-под кровати и шмыгнул к окну. Вовка сидел на бревне – сгорбившись, по-стариковски уменьшившись в размерах. А к калитке подходили отец и Валя. Обычно я встречал отца первым. Он садился на бревно и усаживал меня на колени. Теперь отец подсел к Вовке и полез в карман за махоркой. Спецовка его сильно выгорела на солнце, на плечах она была совсем белая. Вовка поднялся и пошёл в огород. Откуда-то появился Толька. Обветренные губы, содранные коленки – основные приметы самого младшего моего братишки. А ещё ласковость. Особенно он любил Валю, любил встречать её с работы, подбегать к ней, прижиматься к её ногам всем своим худеньким тельцем и, задрав головку, заглядывать ей в глаза, жмуриться и смеяться от счастья. «Вылитая собачонка!» – сердито говорил, глядя в это время на него, Вовка. Он, маленький мой брат, не ведал рыбацкого азарта, не стремился иметь товарищей, но дома почти не бывал, и для меня долгое время оставалось загадкой – где он проводит основную часть своей начинающейся жизни, что он получает от неё за пределами нашего внимания? Однажды я нашёл его. Он сидел, подпершись кулачком, на широком крыльце пустой летом школы. Я долго наблюдал за ним из-за угла, думая сначала, что он кого-то ждёт, но он не ждал, а просто сидел, похожий на сторожа и мыслителя одновременно. И что-то остановило меня, не дало мне вмешаться в его непонятное существование. И до сих пор я замечаю в моём брате время от времени появляющуюся тягу к уединению, до сих пор он так же исчезает из виду, но нет у него ни закадычных друзей, ни тяги к природе или пьянству.

Толька падал и на улице и дома. На коленки его было страшно смотреть. Как-то Валя догадалась и сшила ему наколенники из брезента. Это было спасение, но на улице его засмеяли ребятишки. Они стали подпрыгивать, тыкать в него пальцами и кричать: «Лыцарь! Лыцарь!» С тех пор все наши зовут его так. И сейчас, когда мы собираемся все вместе и ждём его и он наконец появляется, Валя говорит весело: «Ну что, явился, лыцарь?» и он улыбается – сконфуженно и в то же время грустно, в его грусти ощущается какая-то тоска – то ли по тому времени, когда у него были содраны коленки, то ли по тому неведомому, что высиживал и выжидал он, прячась ото всех и глядя не моргая затуманенными глазами в такую даль, какой не видели никогда знаменитые путешественники-мореходы. Он улыбается так, словно прощает нас за то, что мы жестоко вырвали его из того времени, в котором ему было радостно и интересно жить, не дав на сладиться чем-то, что в том времени было только у него на целом свете, а теперь этого нет ни у него, ни у кого на свете. И уже никогда не будет. Толька постоял среди двора, покрутил головой, не веря, что прозевал возвращение сестры, и опять пошёл куда-то, вытирая кулачком глаза. Отец всё курил, сидя на бревне, горящая махорка падала ему на колени, но он не всегда это замечал.

Иногда читаешь о том, что детство каждого человека остаётся в нём единым светлым воспоминанием как о времени бесконечного счастья, что всё, происходившее в нашем детстве, потом нам кажется прекрасным и постоянно нас умиляет. Читаешь и чувствуешь закипающее раздражение против этой устоявшейся лжи: так могут написать толь ко те, кто не утруждает свою память настоящей работой или провёл годы детства в сладостном томлении неокрепшего умишка. Однажды, в начале своей молодости, я затосковал по местам, узнанным в детстве, по этому посёлку, в котором встретились и пересеклись судьбы дорогих мне и не очень дорогих людей, затосковал и бросил хорошую работу, сел на поезд. Я не доехал до места, потому что три дня и три ночи память моя работала с ужасающей нагрузкой, она откопала и преподнесла моим глазам то, что я забывал увидеть в трепетном состоянии окончательного прощания с детством. И тогда я лишился ненужной и глупой тоски, сошел с поезда и сел в другой, чтобы вернуться в то время и место, которые, наверное, тоже когда-то сильно поманят меня из оставленного далека. Разным оказывается моё детство, когда думаешь о нём в разное время, – удачливое или горькое. Сегодняшняя радость как бы протягивает длинную беззаботную руку давно утихшим и полузабытым радостям, а сегодняшние несчастья угрюмо подмигивают стареньким несчастьям... Валя долго умывалась и одевалась, мать поглядывала на неё украдкой, словно что-то хотела сказать, но не решалась или стеснялась. Сашка Коновязь на этот раз смело вошёл в калитку и подсел к отцу. Он сразу же стал что-то возбуждённо рассказывать, то и дело роняя с колен свой новый пиджак и небрежно подхватывая его с земли.

– Ты бы хоть поела... – сказала Вале мать.

Опять они шли по улице под руку. Тетя Ира Топоркова стояла на крыльце с закутанной шеей и с небывалым достоинством смотрела им вслед. Отец вошёл в дом. Вовка шёл к калитке. Шёл медленно. Он оглянулся и, наверное, увидел меня за стеклами окна – остановился в не решительности. У калитки стоял Аркашка.

– Этот ещё навязался! Прости меня, господи, грешную...

Отец оглянулся в окно и склонился над тарелкой. Вовка стоял перед Аркашкой с опущенной головой. Аркашка же свою голову держал очень высоко, надменно.

– Сейчас обоих дрыном перепояшу! – отец отложил ложку.

– Да не связывайся! Финку носит...

Аркашка и Вовка уходили по улице. Странно уходили: Аркашка шёл немного сзади и, я видел, легонько подталкивал брата в спину. Мне хотелось крикнуть отцу, матери, всем крикнуть, что нужно спасать Вовку, но крик как-то потерялся во мне, я выскочил из дома и помчался туда, куда увели моего брата. Я нагнал их за углом последнего дома. Они стояли лицом к лицу. Они услышали шум моего бега, и в ту же секунду Аркашка быстро, почти незаметно, сунул в живот Вовке маленькую руку. Вовка тут же опустился на колени. Мне показалось, что я лечу с горки, с высокой и крутой горки, на которой никак не удержаться. Я врылся в пыль. Я ещё не знал, что жестоко ободрал локти и колени, мне ещё казалось, что я бегу, но бежал я только в своём воображении. Я видел финку в животе брата, видел, как, пятясь и оглядываясь, потихоньку исчезал Аркашка, видел всё это, лежа лицом вниз. Кто-то мощно дунул мне в ухо – я опомнился. По дороге шли коровы. Прямо перед моими глазами расходилось под тяжким весом чёрное полированное копыто. Копыто было большое, как таз, – так мне тогда показалось.

Это был бугай Борька, страшнее которого для нас, пацанов, были, наверное, только черти. Борька бросался на всех людей, не только на пацанов, особенно не раздумывая и не осторожничая. Бык он был совхозный, но с совхозными коровами не пасся – с утра уходил в частное стадо и потом провожал всех коров до их сараюшек, шатал страшными рогами заборы и рыл копытами землю. Там, где он появлялся, возникали визг и крики. Мужики хотели его убить, но боялись большой ответственности, потому что это был породистый бык и управляющий совхозным отделением трясся за него как за свой новый велосипед. Борькино копыто придавило мою рубашку, а ноздри, его трогали мой затылок, и волосы шевелились в зависимости от вдохов и выдохов замешкавшегося надо мной быка. Потом он стал поддевать меня лбом, но ему было неудобно – слишком близко стоял, а отступить не догадывался. Я сел и стал пятиться, но расщеперенное копыто врастило мою рубашку в землю. Борьке стало удобней поддевать меня, в радости он мощно выгнул свою неохватную шею. Тогда впервые за всю свою жизнь я подумал о смерти, я уже понял, что умру, но были ещё короткие секунды жизни, и в эти секунды тело моё боролось за жизнь само – без участия моего внутреннего содержания.

Я дёргался и метался, видел со стороны, как я дёргаюсь и мечусь, бил кулачком по твёрдому копыту и, кажется, даже пытался укусить Борьку за обросший гневными соплями нос. Мельком заметил я неясную тень. Она пронеслась мимо, но тут же бугай гукнул и присел на задние ноги. Он гукнул ещё раз и стал медленно разворачиваться. Рубашка моя освободилась со звучным хлопком. Теперь я оказался позади быка, но ещё не мог подняться – ноги напрочь забыли свою силу и ловкость. Кто-то бил Борьку по рогам жердью, прыгал возле него и норовил съездить сапогом по ноздрям. Это был Вовка. Я вскочил и бросился к нему. Я забыл про Борьку. Вовка что-то крикнул и метнулся навстречу. Мне показалось, что ему захотелось обнять меня. В короткую секунду мне стало жарко от счастья, а по том я потерял сознание. Очнулся я дома, в горле скомковалась пыль. Она, наверное, набилась и в голову – голова стала очень тяжёлой, я не мог оторвать её от подушки.

– Отойди, говорю! – отец старался поймать кого-то за руку, рука эта ускользала от него и хватала меня за шею. Всё-таки отец поймал её и сильно притянул к себе, и тогда я понял, что он оттаскивает от меня мать. Тёмное лицо матери было блестящим, словно она зачем-то намазалась рыбьим жиром. Вовка, стоя в дверях, смотрел на меня. Потом он ушёл, словно шагнул в туман. Когда я вновь очнулся, в комнате было темно, свет горел только на кухне, оттуда доносились возбуждённые голоса. Я вспомнил Борьку, Аркашку, но они уже почему-то не пугали меня, будто за это время успел повидать нечто пострашнее их. Я приподнялся на локте: спина болела, но уже забываемой, неясной болью.

– А если б он тебя убил? – испуганно спрашивала мать. – Это же бандит! На него и смотреть-то страшно, прости меня, господи, грешную...

– Теперь ещё страшнее! – засмеялся кто-то: знакомый, очень знакомый голос. Да это же Сашка Коновязь!

– Не заявит? – допытывалась мать. – Чем ты его?..

– Я ему заявлю! – отвечал Вовка. – Чем! Кулаки вон сбил.

Мне захотелось вскочить и побежать на кухню, увидеть всех их, потому что я стосковался по ним и уже не мог без них жить ни минуты. Но я не вскочил, а уснул. Утром я не мог понять, как очутился не в своей постели, а когда вспомнил всё, стало страшно: и Аркашка, и Борька ходили ещё на свободе, и у Аркашки есть финка, которую он запросто может метнуть из-за угла, как метают их десантники в немецких часовых. Потом я вспомнил, что Вовка побил Аркашку, вспомнил, но как-то не мог поверить этому: это было так же нереально, как выиграть по лотерейному билету что-нибудь такое, от чего вся наша жизнь могла стать лёгкой и безоблачной. Но Вовка побил Аркашку – я стал привыкать к этой мысли. А потом стал рассуждать. если Вовка уделал капитана, стал рассуждать я, то Вовке могли бы дать майора. Только, конечно, ему рано носить майорские погоны. Вот Саня – другое дело. Мой старший брат Саня, давно уже живший отдельной семьей, захватил войну, свою медаль «за победу над Японией» он подарил Тоньке, Толька надевает её в День Победы. Саня молотобоец, сильнее Вовки в десять раз. Кто он тогда по званию, подполковник? А отец? Нет, Саня всё же сильнее отца: отец попробовал как-то помахать кувалдой... значит, отец подполковник, а Саня полковник. Скорее всего – имен но так. Да, так, потому что отец иногда всыпает Вовке ремня, а Вовка – майор. Мне же было далеко ещё до погон со звёздочками: драться я не любил, силы моей мало на что хватало.

Стараясь дышать полегче, я вышел на крыльцо. Немного кружилась, побаливала голова, но пыли в ней уже не было, она была лёгкая, легче, чем обычно. Крыльцо потемнело от росы, всё парило – брёвна, штакетник, крыша, даже пыль на дороге. По ней, подняв воротник ватника, медленно шёл Ар кашка. Он был грязный, ссутулившийся и шатконогий. Я стоял без прикрытия, как часовой на посту, и чувствовал, что пришло моё время: уже не было возможности позвать отца или Вовку. Аркашка перекинул руку через калитку и нашарил крючок.

– Уходи отсюда! – закричал я страшным голосом, вкладывая в этот голос все остатки сохранившихся сил. Аркашка медленно поднес палец к губам и замельтешил им, будто наигрывая на гармонике.

– Позови... Валюху, – совсем не командирским, а жалобным и хриплым голосом попросил он. Позади меня хлопнула дверь. Вовка появился на крыльце в одних трусах. Вид у него был воинственный, но дикий, какой-то туземный, совсем не майорский. Левый глаз, обведенный широким желтоватым синяком, воровато заузился. Он увидел Аркашку, смахнулся с крыльца и очутился возле калитки.

– Ну-ка, дуй отсюда!

А вот голос у Вовки был командирский. Майорский был голос.

– Валюху... позови, – совсем сникая, попросил его Аркашка.

– Позову сейчас! Так и умоешься.

– Не надо! Вовка, не надо! – закричал я, сбегая с крыльца.

Но бежать быстро я не мог – всё тело было в паутине боли, и я знал, что не успею.

– ... жалко, – донеслось от калитки. – Скажи ему спасибо.

Вовка вернулся во двор, сел на бревно. Я присел рядом, а Аркашка всё не уходил – стоял, разглядывая свои подвернутые сапоги.

– Гад! – закричал он вдруг не своим – высоким голосом. – Я ведь люблю её, паскуду!

Калитка была на крючке, но Вовка был уже за калиткой.

– Вот тебе... паскуда! Вот тебе... гад! Вот тебе любовь!

Он бил валявшегося на земле капитана босыми ногами.

Бил быстро и ловко, словно обыгрывал перед воротами вертящийся футбольный мяч.

Я добежал до них, упал на Аркашку, укрывая его от дикой ярости брата. Я и сейчас не знаю, что толкнуло меня на это. Тело само рванулось вперёд, само накрыло несчастного человека. Вовка остановился не сразу, по инерции всучил несколько пинков и моим, занывшим от проснувшихся внутренних ран бокам. Он опомнился, стал отрывать меня от Аркашки, я бил его по рукам, пытался укусить и что-то кричал – не знаю что. Потом Аркашка сидел, широко расставив ноги в сапогах, держался руками за чёрную грязную голову, мотал ею, слов но у него разом разболелись все уцелевшие зубы, плакал. Я плакал тоже, прижавшись к его мелко дрожавшему боку.

– Люблю... Люблю... – вышептывал и выскрипывал он, вытирая глаза рукавами, с которых сыпалась пыль. – Милый! Позови Валюху...

А Валя уже спешила к нам, нахмурившись, оглядываясь почему-то на дом Топорковых, и то и дело стряхивала со лба воронено-чёрную прядь.

– Ну-ка! Домой... – она рывком поставила меня на ноги и подтолкнула к калитке.

Я еле-еле дошёл, прислонился к ней и уснул. Нет, помню ещё, что Аркашка, вот так же сидя, бил кулаком по земле и что-то говорил склонившейся к нему сестре. Уехал он в тот же день, не расклеив заранее заготовленных афиш, где под названием «Весна на заречной улице» было в скобках помечено: (про любовь). Сашка Коновязь стал приходить к нам каждый день, но не каждый день они с моей сестрой уходили по нашей улице, взявшись за руки или под руку: иногда что-то мешало этому, и Сашка уходил один, преследуемый неотрывным взглядом выздоровевшей от шейной болезни тети Иры Топорковой.

И вот настал день, когда всё должно было решиться: Сашка повёл мою сестру к себе домой – просить благословения матери. Валя вернулась очень быстро, одна. Она никому ничего не сказала, упала на кровать лицом вниз и лежала так до самого вечера. И до самого вечера возле неё сидела мать – сначала пытая её вопросами, а потом устало рассказывая про свою молодую жизнь, которая была так давно, что казалась мне чьей-то чужой молодой жизнью. С этого дня, как мне тогда казалось, стала меняться не только наша жизнь, но и жизнь нашего посёлка. Отвезли на мясокомбинат Борьку; по причине отсутствия киномеханика в клубе поселили кочевых работяг, и клуб скоро сгорел; ушла жить в старое село Лиза Топоркова – ни с того ни с сего ставшая женой Сашки Коновязя.

Но ещё до этого уволилась и уехала в райцентр Валя. В первом письме она сообщала, что живёт в общежитии, работает официанткой в столовой (тогда столовые самообслуживания ещё не вошли в моду). Во втором – что вышла замуж. За Аркашку.

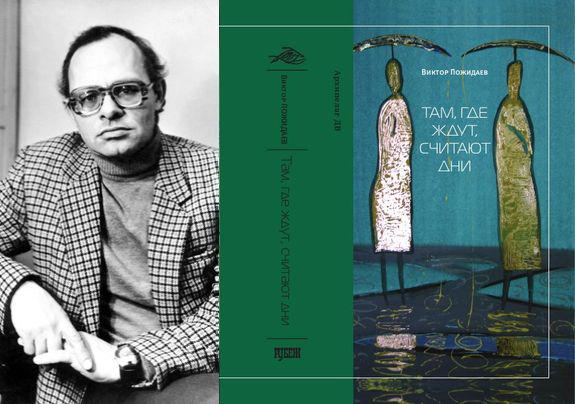

Рассказ предоставлен издательством «Рубеж»