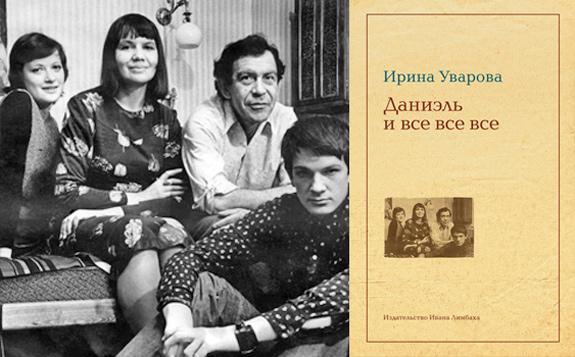

Фрагмент книги Ирины Уваровой "Юлий Даниэль и все все все" предоставлен издательством Ивана Лимбаха«К ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЮ НЕ ГОДЕН»

Достанься судьба Юлия Даниэля кому-нибудь другому, она считалась бы трудной и трагичной. Только Юлий так не думал. Напротив, был уверен: ему везет. Ни о чем не жалел за единственным исключением — что не стал актером. После фронта в Щепкинском театральном слетел со второго тура, хотя голос имел глубокий и прекрасный, а стихи лучше, по-моему, вообще никто не читал. Но простота и естественность его были так органичны, что чей-то опытный театральный глаз определил: к перевоплощению не годен. Он был равен самому себе. Главным для него было слово. Он был приговорен к литературе. Но когда после пединститута они с первой женой, Ларисой Богораз, работали в райцентре Людиново, в школе, не выдержал молодой учитель — поиграл в школьной самодеятельности.

И уже в московской послелагерной жизни просил друга режиссера сделать ему какой-нибудь грим, интересно же посмотреть, что получится. Еще ему хотелось как-нибудь примерить фрак, но этого не случилось. Зато был ему подарен старинный цилиндр. Цилиндр был грациозен, как негр, и однажды пущен в дело. Художник Борис Биргер созвал друзей на костюмированный новогодний вечер, Юлию был собран костюм поэта минувшего века. Успех был бурный — девятнадцатый век вошел в комнату под руку с Юлием под аплодисменты. Что же касается цилиндра, то он вызвал откровенную зависть, и Юлий всем дал его немножко поносить. Пришелся убор не Копелеву, не Войновичу и не Сахарову, а конечно же, Непомнящему, пушкинисту. Костюмированные кто-во-что-горазд гости веселились, как дети на елке.

Между тем за порогом праздника многих стерегла беда. На дворе стояли семидесятые годы, за кем-то шла слежка, кому-то звонили ночью с хриплыми угрозами, кого-то в скором времени поджидали гонения и изгнания. Но умел Биргер в ту напряженную пору учинить праздник-противостояние. Так отчетливо помню этот «бал моделей» (он всех их писал), потому что маскарадная роль Юлия тонко осветила его врожденное благородство и оттенила легкость угловатых движений.

«Живая картина» отразила его сущность. Ему всегда было что противопоставить проискам действительности. Кромешному судилищу — гибкую шпагу острого ответа, непролазной лагерной серости — цветную открытку на тумбочке. Оттого он так восхищенно чтил людей театра, что угадывал древнюю тайну их ремесла: противостояние.

Все-таки в подлинной театральной душе спрятан гистрион, одиноко выходящий на бой с косной материей бытия, вооруженный лишь репликой и дурацкой маской. Он актеров любил, артистками восхищался, с театральными художниками дружил, вот только опасался их вольностей в адрес драматургии — я же говорю, слово было главным.

Слово — рядом с ним, в нем, а театр — «там». В детстве дома он увидел гостей: Михоэлса и Зускина. «Знаешь ли, совсем близко видел!» Это надо было слышать: то есть так близко, как не бывает. В том смысле, что рядом с чудом, отгороженным заветной рампой, простой смертный мог оказаться лишь в случае невероятного везения.

Но он видел их, великих актеров, и в театре тоже. Тут повезло очень: связь с театром устанавливалась не простая зрительская, а кровная. В ГОСЕТе ставили пьесу его отца, Марка Даниэля, «Соломон Маймон». Соломон — Зускин, Михоэлс — постановщик. Декорация Фалька.

Другим кровным театром был Центральный детский, там шла другая пьеса отца — «Изобретатель и комедиант». Как-то мы оказались в этом театре.

Юлий рассказал, сколько раз он ходил на спектакль и как чудесна была Агнесса, канатная плясунья, играла ее Коренева. Нам показали летопись театра, автором «Изобретателя» значился Михалков. По ошибке, конечно. Только писательская судьба знает подобные ошибки: имя Марка Даниэля исчезло, как не бывало. Он умер, не успев разделить кровавую участь своих товарищей. Когда же начали всплывать из небытия имена убитых еврейских писателей, память о Марке Даниэле наглухо перекрыло скандальное судебное дело сына.

И уж если на этих страницах я хожу вокруг театра, настало время сказать, что Юлию Даниэлю выпала роль. Трудная роль самого себя. Но ведь именно так и было: «Гул затих. Я вышел на подмостки». Или нет, не так, совершенно не так, и зал не зрительный, а судебный, и гул не затихал, и вышел на подмостки, потому что дали последнее слово подсудимого.

Я хочу, чтобы вы услышали это слово, сказанное 14 февраля 1966 года. Я хочу, чтобы услышали сейчас, когда уже широко известно многое, что позорно замалчивалось тогда, когда «оттепель» уже испарилась. Поведи себя Синявский и Даниэль на открытом суде иначе, признай они обвинения праведными, а себя — виновными, кто знает, как повернулось бы сегодня неверное, старое как мир колесо истории.

Даниэль: Общественный обвинитель, писатель Васильев, сказал, что обвиняет нас от имени живых и от имени погибших на войне, чьи имена золотом по мрамору написаны в Доме литераторов <…>. Но почему обвинитель Васильев, цитируя слова из статьи Синявского — «…чтобы не пролилась ни одна капля крови, мы убивали, убивали, убивали…» — почему, цитируя эти слова, писатель не вспомнил другие имена — или они ему неизвестны? Имена Бабеля, Мандельштама, Бруно Ясенского, Ивана Катаева, Кольцова, Третьякова, Квитко, Маркиша и многих других. Может, писатель Васильев никогда не читал их произведений и не слышал их фамилий? Но тогда, может быть, литературовед Кедрина знает имена Левидова и Нусинова? Наконец, если обнаружится такое потрясающее незнание литературы, то, может быть, Кедрина и Васильев хоть краем уха слышали о Мейерхольде? Или, если они далеко вообще от искусства, может быть, они знают имена Постышева, Тухачевского, Блюхера, Косиора, Гамарника, Якира… Эти люди, очевидно, умерли от простуды в своих постелях — так надо понимать утверждение, что «не убивали»? Так как же все-таки — убивали или не убивали? Было или не было? Делать вид, что этого не было, что этих людей не убивали — это оскорбление, простите за резкость, плевок в память погибших.

Судья: подсудимый Даниэль, я останавливаю вас. Ваше оскорбление не имеет отношения к делу».

Когда Юлий умер, Мария Валентей, внучка Мейерхольда, сказала: «Думайте о том, что он умер на ваших руках, а мой дед был совсем один в ночь перед расстрелом. Приговор он уже знал». Какая странность нашего удела, мы и смерть равняем казни, и это так.

Послушайте, это так.

Ссылка по теме:

Авторучка, Пастернак, Цветаева, электробритва - ГодЛитературы.РФ, 16.11.2015

«Он был приговорен к литературе…»

Первая глава воспоминаний художника-постановщика, театроведа Ирины Уваровой о своем муже — писателе, переводчике и «тамиздатовце» Юлии Даниэле