Текст: ГодЛитературы.РФ

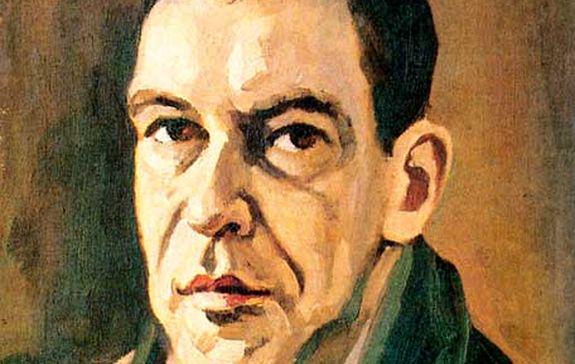

Фото: портрет Юлия Даниэля кисти Романа Дужинского (фрагмент). 1966. Потьма. С сайта Архив БВИ

15 ноября исполнилось 90 лет со дня рождения Юлия Даниэля (1925–1988) — писателя и переводчика, одним из первых русских писателей XX века не пожелавшего и не оказавшегося способным быть «советским писателем». И одним из первых получившим от «Софьи Власьевны» за это реальный лагерный срок.«Софья Власьевна» (как впрочем, и любая авторитарная власть), как известно, более всего нервничала, когда какой-то творческий человек воспринимал ее не как достойного врага, а просто как досадную бессмысленную помеху, которую нужно просто обойти, как большую лужу или упавшее поперек дороги бревно.

Это и был случай Синявского и Даниэля. В переправляемых ими за границу и публикуемых под псевдонимами опусах не было открытых призывов к свержению государственного строя. По известной шутке Синявского, их противоречия с советской властью были чисто стилистическими. И это бесило власть предержащих больше всего.

Как писала впоследствии вдова Даниэля, театровед Ирина Уварова, «она была омерзительной старухой, эта СВ, да и вредной к тому же. Мы ее ненавидели. Мы потешались над ней. Мы надували ее. Не боялись, игнорировали — ее же. Но наша жизнь крутилась вокруг нее, и с этим ничего нельзя было поделать. Она занимала огромное место в пространстве тоже огромном... Но и мы числились в этом пространстве, мы были прописаны на ее площади, и это ее раздражало».

Даниэль не был политическим диссидентом. Он был настоящим писателем. Что видно и по письмам Юлия Даниэля его первой жене Ларисе Богораз (впоследствии — одному из лидеров диссидентского движения) и 15-летнему сыну Александру из мордовского Дубравлага, где московский литератор, участник войны, провел четыре года, 1966–70. Мы перепечатываем с сайта общества «Мемориал» первое из них.

2/III/66

Ну вот, мои милые, началась моя фольклорно-этнографическая экспедиция. Сегодня утром я уже был на месте*, вчерне познакомился с условиями и должен вам сказать, что мои представления о подобных местах безнадежно устарели. Я, разумеется, очень этому рад. Все совсем не так плохо, как это, может быть, представляется вам.

Я уже зачислен в бригаду; не знаю, насколько успешно будет развиваться моя трудовая деятельность; постараюсь во всяком случае, чтобы нареканий в этом смысле не было.

Я буду писать вам по два письма в месяц; но меня ждал здесь приятный сюрприз: ко мне можно писать сколько и кому угодно. Вам угодно? Другим угодно? Если угодно — валяйте. Письма — это возможность продолжать (в какой-то степени) жить в Москве. От всех вас зависит, увеличивать или уменьшать эту степень. И фото!

Когда мы спишемся и выяснятся ваши обстоятельства, я сообщу что-нибудь о возможности свидания*. Личное свидание бывает один раз в год — трое суток; общее — один раз в четыре месяца — четыре часа. Я не думаю, чтобы этой последней возможностью стоило пользоваться: сюда все-таки семь с лишним часов езды.

Здесь, хотя тоже припахивает весной, но все же холоднее, чем в Москве, и я, надевая свое обмундирование, с благодарностью вспоминаю вас всех, а особенно Маришку [Домшлак]: она дала мне возможность даже здесь лазить в женские кофточки — когда напяливаю рукавицы.

Меня очень расстроил разговор на последнем свидании. Еще раз: я признал себя (нас) виновным(и) только в том, что не предусмотрел(и) возможности использования этих произведений во вред России (если этот вред вообще был). Кроме того, подумайте о том, почему я говорил и от имени Андрея [Синявского]: я ведь знаком был с его поведением и показаниями во время следствия; если бы ему не пришлось говорить экспромтом, он сам бы сказал именно так.

Я ничего толком о нем не знаю и очень беспокоюсь за него. Эта «странная» известность, которую мы приобрели, сопутствовала и предшествовала мне. Ситуация сложная и несколько двусмысленная, надо, чтобы он нашел разумную позицию.

Теперь о самом главном, о том, что волнует меня больше всего. Санюшка [Даниэль]! Это не просьба, не пожелание, а приказ: ты не должен вступать ни с кем ни в какие разговоры о всей этой истории; у тебя должен быть только один ответ: «Я на эту тему не разговариваю». Повернуться спиной и уйти — это крайняя мера, которую я тебе разрешаю. Понятно, милый?

Напишите мне, как дела с физматшколой. Надеюсь, что КГБ вправило мозги кому надо?*

Малышище мое, поздравляю тебя с пятнадцатилетием. Не говорю тебе: «Расти большой», пожалуй, уже можно замедлить темп; но «умный» расти обязательно.

Ларик, скажи всем, что я их очень люблю и очень им благодарен. Они и есть те «положительные герои», в отсутствии которых нас обвиняли. И если бы я мог написать о них рассказ или повесть, я нашел бы в моих закромах нежнейшие эпитеты. Я даже не называю имен, не пишу «а еще кланяюсь...», потому что это относится ко всем.

Это письмо — куцее, бестолковое и какое-то клочковатое. Но это только для начала. Я просто очень тороплюсь написать его сегодня с утра: пока оно еще пройдет проверку, пока его отправят.

Народ здесь очень разный, пестрый, всякий. «Боже, как велик твой зверинец!» — как выразился небезызвестный Генрих Гейне. Но — люди же! Ничего, все образуется. Покамест я благодарю судьбу за ту способность, о которой все говорили: находить контакт с людьми. Если подтвердится и вторая особенность — носить элегантно любую одежду — я буду совершенно удовлетворен.

Ларонька, посылки пока посылать мне нельзя. Но бандероли можно. Мне нужна авторучка, Пастернак, Цветаева, электробритва — полный джентльменский набор.

Милые, не сердитесь — кончаю письмо. Я дальше буду писать последовательно, обстоятельно и много (чего и вам желаю).

Поцелуйте родителей [Богоразов–Зиминых].

Обнимаю вас.

Ю.

3/III/66

Ссылка по теме:

«Он был приговорен к литературе…» - ГодЛитературы.РФ, 16.11.2015