Текст: Альбина Гимранова

Фото: www.ast.ru

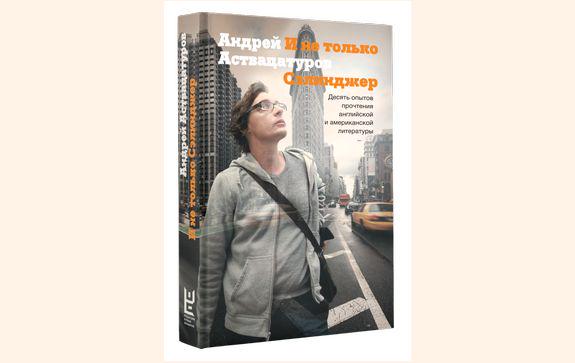

Филолог, писатель и преподаватель Санкт-Петербургского университета Андрей Аствацатуров уже знаком аудитории по книгам «Люди в голом», «Скунскамера», «Осень в карманах». Но его новая книга «И не только Сэлинджер: десять опытов прочтения английской и американской литературы», которую он, в частности, представлял только что на московском «Нон/Фикшне», отличается от всего, что он писал до этого. Это не художественная проза и не сборник филологических изысканий. Это игра с читателем в поиски писательских «секретиков», - не лишенная, впрочем, строгого литературоведческого анализа.В новой книге Аствацатуров рассказывает о тех авторах, которые стимулируют писать его самого, а это Генри Джеймс, Амброз Бирс, Уильям Голдинг, Джон Апдайк и другие. Каждая из десяти глав — это опыт размышления о прочитанном, собственное авторское толкование, где есть место биографическим подробностям и анализу текста с переводом.

Опыт прочтения приправлен историями из жизни самого Аствацатурова и подан на книжном блюде с забавными провокационными иллюстрациями Андрея Сикорского — художника и мультипликатора из Санкт-Петербурга. Картинки художника встраивают автора книги в определенный сюжет: например, Аствацатуров ловит рыбу, а в качестве наживы выступают «Девять рассказов» Сэлинджера. Сикорский рисует автора, который рассказывает о творчестве других писателей, и на выходе получается многомерная игровая мозаика.

Вначале Аствацатуров рассуждает, как бы написал книгу рядовой автор, а потом анализирует, что получилось у выбранной десятки, и что мы можем из этого почерпнуть.

Посыл книги ясен: у каждого писателя есть свои фишки и странности, за которые мы, собственно, их и любим. «Что я могу позаимствовать и украсть, оставшись при этом непойманным?» — задается вопросом автор. Книга совершенствует оптику читателя и помогает разглядеть скрытые от обывательского взгляда приемы американских и английских авторов, с помощью которых те манипулируют своими читателями — далеко не только американскими и английскими.

Так, у Шервуда Андерсона можно поучиться искусству работы с деталью, "превращать слово в предмет". У Генри Миллера — "системе сюрреалистической метафорики". У Томаса Стернза Элиота — способности работать с чужими текстами. У Джозефа Конрада — как писать о том, что не имеет выражения.

Но прежде чем «украсть», нужно понять, что «красть», а для этого придется вчитаться в английский текст, фрагменты которого нам заботливо предлагает автор. Так что книга послужит подспорьем не только для начинающих писателей и филологов, но и для тех, кто желает развить умение читать между строк.

Фрагмент книги Андрея Аствацатурова «И не только Сэлинджер...» предоставлен «Редакцией Елены Шубиной» издательства АСТ

Колония, жанр и слово

О повести Джозефа Конрада “Сердце тьмы”

Моряк и джентльмен

Джозеф Конрад часто вспоминал, как он в детстве любил подолгу разглядывать географические карты. Его привлекали белые пятна, неисследованные земли, которых к концу XIX века становилось в мире всё меньше. Юного Конрада (тогда его фамилия была еще Коженевский) это обстоятельство страшно удручало. Он указывал пальцем на какую-нибудь россыпь островов, затерянных в океане, и говорил себе: «Когда я вырасту — обязательно туда поеду». Вполне естественное желание ребенка, начитавшегося приключенческих романов и чумеющего от скуки где-то в унылом Кракове под бдительной опекой родного дяди.

Вы, наверное, понимаете его чувства. Я вот, например, их тоже очень хорошо понимаю. В детстве, правда, в самом раннем, дошкольном, мне приходилось переживать нечто подобное. По праздникам родители всегда дежурно отправлялись в гости к бабушке. И зачем-то брали меня с собой. Нужно было подолгу высиживать за столом с бабушкиными ветхими гостями, есть тяжелую майонезную пищу, запивать ее приторным лимонадом “Золотой ключик” и слушать, как старики и старухи разговаривают о лекарствах, о погоде и о продуктах питания. Иногда от скуки я уходил в коридор. Там висела карта мира. Она мне тогда казалась огромной. Я вставал перед ней и от нечего делать принимался ее рассматривать. Все-таки какое-никакое, а развлечение. Если за столом про меня не вспоминали, я мог простоять возле нее час, а то и больше. Я тыкал пальцем в цветные кривоватые пятна, читал по складам названия стран, городов, морей и океанов, иногда как дурак хихикал — некоторые звучали очень неприлично, — но, поверьте мне, ни разу, в отличие от Конрада, я себе не сказал, что вот, мол, вырасту, так непременно туда поеду. Я смутно догадывался, что ничего не получится, и если я куда-нибудь поеду, то разве только на дачу в Комарово.

Интуиция меня не подвела. Я никуда не поехал и все детство провел за книжками в мире слов и выдуманных историй о чужих приключениях. Джозеф Конрад в своих ожиданиях тоже не обманулся. Он сделался моряком и в самом деле побывал на всех далеких континентах и островах, о которых мечтал в детстве. Но главным его приключением, пожалуй, стало путешествие к истоку человеческой речи, говорения, которое он предпринял в своей повести “Сердце тьмы”.

Передо мной на столе — его фотография. Умное, строгое, волевое, немного напряженное (фотограф, наверное, попросил не шевелиться) лицо настоящего английского джентльмена. Аккуратно подстриженные усы. Седая борода, тоже аккуратно подстриженная. Никакого беспорядка в одежде… Никаких внешних свидетельств, сколько ни вглядывайся, тех кошмарных переживаний, которые ему наверняка довелось испытать. А испытал Конрад не так уж мало. Он сутками выстаивал на капитанском мостике, попадал в гибельные штормы, боролся со шквальными ураганами, высаживался на необитаемых островах, изнывал от жажды, жарился под палящим южным солнцем, находил останки затонувших кораблей, видел, как желтый Джек (лихорадка) валит людей сотнями, сталкивался лицом к лицу с африканскими дикарями, татуированными с головы до пят, слышал их ночные жуткие завывания, бой барабанов, и пр., и пр.

Но такое впечатление, что хаос всей этой дикой морской жизни совершенно его не коснулся. Он, как и его герой Марлоу, сохранил сознание цивилизованного европейца, ясность взгляда, упрямое видение собственного пути и целей. На торговом флоте он сделал почти головокружительную карьеру — от простого моряка до капитана. Из поляка он вполне сознательно превратился во француза, а потом из француза — в англичанина, еще более английского, чем даже сами англичане. Литературная карьера ему удалась ничуть не хуже. Упорство, трудолюбие в сочетании с уникальным опытом жизни морехода и тонким чувством слова дали потрясающие всходы. Очень скоро он был признан мастером английской прозы, что само по себе не может не восхищать, учитывая отнюдь не английское происхождение Конрада и нелюбовь жителей Альбиона к чужакам.

Марлоу, колонизатор и художник (путешествие начинается)

Марлоу, alter ego Конрада, выступает одновременно в трех ролях: путешественника-ко- лонизатора (открывателя новых земель), человека, который постучался в мир кошмара, и, наконец, художника, решающего чисто языковые задачи. Подобная систематизация скорее подошла бы строгой литературоведческой статье. И я нисколько на ней не настаиваю, тем более что Конрад не раз соблазняет нас идеей фиктивности происходящего и намекает, что, возможно, весь рассказ — плод разгоряченного воображения Марлоу. Стало быть, нам, читателям, следует забыть о Марлоу-колонизаторе, Марлоу-человеке. Я вполне готов допустить, что Марлоу никуда не ездил. Он сидит на берегу Темзы (реальна лишь его фигура, напоминающая статую Будды), раскуривает трубку и прямо сейчас сочиняет свой рассказ, переживая дикий ужас и пугаясь собственного голоса.

Ездил Марлоу или нет в бельгийское Конго — пожалуй, не столь уж принципиально. Важно то, что опыт прошлого (или выдуманного прошлого) он переживает сейчас. Произнося слова, замолкая, снова начиная говорить, он покидает область рассудка и человеческих эмоций (она оказывается неожиданно поверхностной и легко отторгаемой) и движется к истоку собственного “я”, где плещется дикое, архаическое, отзвук иррациональной мировой воли. Кульминацией этого движения становится встреча с Курцем, жуткой персонификацией его личного кошмара, человеком, возможно, существовавшим лишь в его воображении. Важно и то, что свой рассказ Марлоу сочиняет у нас на глазах, и мы становимся свидетелями рождения текста, видим не конечный результат — ловко слепленную обездвиженную повесть, — а сам мучительный процесс ее сочинения. Это тоже движение: движение от канонов формульной литературы, от заготовленных слов, случайно нахлобученных на реальность, от глупых географических названий и имен, от предписаний нормативной грамматики — вглубь, туда, где рождается речь, к ритму тамтама, к дикому воплю и, наконец, к громоподобному молчанию.

В начале своего рассказа (путешествие уже началось) Марлоу — колонизатор и искатель приключений увлечен идеей своего предприятия — во что бы то ни стало поехать в бельгийское Конго. Увлечен и Марлоу-рассказчик — он у истоков творчества и чувствует прилив вдохновения. Оба заворожены ощущением близости чего-то иррационального и почти готовы отдать себя его стихии. Послушаем самого Марлоу: «But there was in it one river especially, a mighty big river, that you could see on the map, resembling an immense snake, uncoiled And as I looked at the map of it in a shop-window, it fascinated me as a snake would a bird — a silly little bird». — «Но была там одна река, могучая, большая река, которую вы можете найти на карте, — она похожа на огромную змею, развернувшую свои кольца… Стоя перед витриной, я смотрел на карту, и река очаровывала меня, как змея зачаровывает птицу — маленькую глупенькую птичку».