Текст: Арсений Замостьянов

Не терпящая барственных замашек…

Она родилась 27 марта 1915 года (дата нового стиля) в Казани в семье профессора микробиологии Казанского университета Михаила Павловича Тушнова и его жены, Александры, урожденной Постниковой, выпускницы знаменитых Высших женских Бестужевских курсов. По крайней мере, так до недавнего времени значилось в многочисленных книгах и справочниках. Да и нынче значится. Это уж потом выяснилось, что родилась Вероника Михайловна на четыре года раньше.

О казанском детстве она написала так:

- Мы жили на папиной скромной зарплате,

- Что нашего счастья отнюдь не губило.

- Я помню все мамины новые платья,

- И я понимаю, как мало их было.

- Я помню в рассохшемся старом буфете

- Набор разношерстных тарелок и чашек,

- Мне дороги вещи почтенные эти и жизнь,

- Не терпящая барских замашек.

- Горжусь я, что нас не пугали заботы,

- Что жить не старались покою в угоду,

- Что видный профессор шагал на работу

- За три километра в любую погоду...

Вообще-то профессорская зарплата в те времена была не столь уж скромной. И собственный рассохшийся старый буфет в довоенные времена был дан далеко не всем будущим поэтам. Но — так уж написалось в ностальгической дымке. А детство было почти идиллическое. С книжками, с любимым котом, с замечательной школой, в которой изучали аж несколько иностранных языков и умели ценить литературный дар Вероники.

По настоянию отца она поступила на медицинский факультет Казанского университета. Потом семья переехала в Ленинград, и там Вероника училась в аспирантуре на кафедре гистологии в институте экспериментальной медицины. Её мужем стал психиатр Юрий Розинский — человек научного склада ума, настоящий волшебник и демон. Ему посвящены ее первые зрелые стихи. Да и не только первые. Некоторые из них появились в печати.

Весной 1941 года она поступила в Литературный институт. Это были, возможно, лучшие времена этого учебного заведения. Наверное, именно тогда она, ставшая первокурсницей, вычеркнула из жизни четыре года… Но поучиться на Тверском бульваре ей так и не довелось.

Считается, что в поэта ее превратила война. С ее первых недель Тушнова стала врачом нейрохирургического госпиталя для раненых бойцов Красной Армии в родной Казани. Это была работа сверх человеческих сил — возможно, только стихи и помогли ей выжить. В 1944 году в «Новом мире» вышло её стихотворение «Хирург», посвященное вполне реальному героическому военврачу:

- Своей тоски ничем не выдал он,

- никто не знает, как случилось это, —

- в какое утро был он извещен

- о смерти сына под Одессой где-то...

- Не в то ли утро, с ветром и пургой,

- когда, немного бледный и усталый,

- он паренька с раздробленной ногой

- сынком назвал, совсем не по уставу.

Здесь есть сюжет, не драма, а трагедия. Стихотворение сильное, но для того времени характерное. Война была временем крепко настоянных стихотворений. Многие так начинали. Но уже существовала и другая Тушнова – ни на кого из современников не похожая.

За это можно всё отдать…

Но в том же 1944 году она написала стихотворение, в котором нашла свой голос на много лет. Гораздо позже, уже после смерти Тушновой, в сокращении оно стало известнейшей песней Марка Минкова:

- Не отрекаются, любя.

- Ведь жизнь кончается не завтра.

- Я перестану ждать тебя,

- а ты придешь совсем внезапно.

- А ты придешь, когда темно,

- когда в стекло ударит вьюга,

- когда припомнишь, как давно

- не согревали мы друг друга.

- И так захочешь теплоты,

- не полюбившейся когда-то,

- что переждать не сможешь ты

- трех человек у автомата.

- И будет, как назло, ползти

- трамвай, метро, не знаю что там.

- И вьюга заметет пути

- на дальних подступах к воротам.

- А в доме будет грусть и тишь,

- хрип счетчика и шорох книжки,

- когда ты в двери постучишь,

- взбежав наверх без передышки.

- За это можно всё отдать,

- и до того я в это верю,

- что трудно мне тебя не ждать,

- весь день не отходя от двери.

Стихотворение совсем не в духе 1944 года. В нем — мирная городская жизнь. И в 1970-е эти стихи пели вовсе не как антиквариат. Написала она его после нескольких ночных дежурств подряд. Среди раненых, в госпитале. Любовь — непридуманная и потаенная — всегда оставалась в душе. И дело не в том, что в этих строках нет выспренности, нет конъюнктуры военного времени. Талантливые и свободные стихи в те годы сочиняли многие — независимо от тематики. И с военным оттенком, и без него. Но в этой нервной исповеди проглядывает мышление «современного человека». Человека второй половины ХХ века. А это действительно редкость. На которую, впрочем, не стоило бы обращать внимания, если бы стихи получились так себе.

Камерная поэтесса

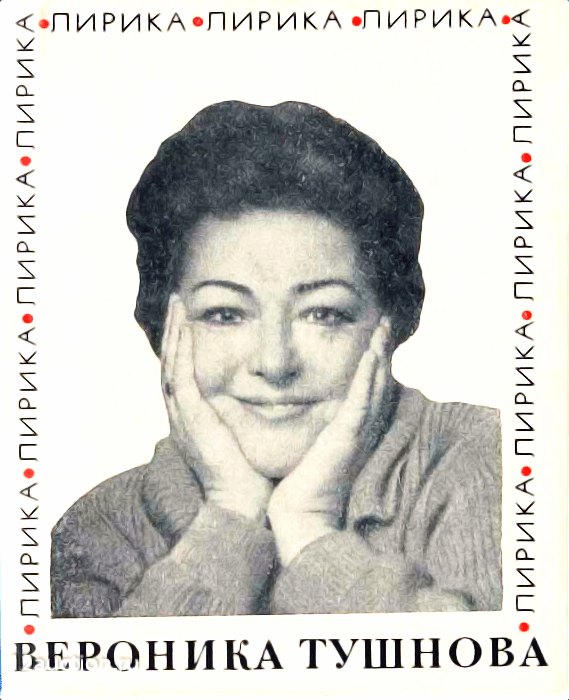

Поэты всех поколений отмечали ее «ошеломляющую красоту». Каждое десятилетие она менялась, но даже по зернистым газетным фотографиям в нее всегда можно было влюбиться. И без этого — внешнего — образа воспринимать поэзию Тушновой, наверное, нельзя.

Ее первый сборник назывался броско и амбициозно — «Первая книга». Поэтессе было за тридцать. Закончилась война. Второго сборника пришлось ждать почти девять лет — быть может, потому, что она слишком глубоко ушла в «интимную лирику», которую в те годы не запрещали, но и не жаловали. «Здесь у вас волнует многое, но пошли вы, к сожалению, не широкою дорогою, не в центральном направлении», — таков был доброжелательный вердикт критика.

Она, как и многие в те годы, не избежала обращения к крупной форме. В 1952 году вышла её поэма «Дорога на Клухор». Сюжет, в котором и война, и шпионы, и отважная советская молодежь — все, как полагается. И дети, которых не пощадили озверевшие фашисты. И финальное обращение к собственной дочери:

- Не плачь! Не надо! Плакать поздно.

- Бороться надо за живых!

И всё-таки её уделом стали камерные стихи. Стихи для двоих и для всех. Она страстно писала о безрассудной любви — как Есенин, которого в те годы любили как никого другого из поэтов. Она тоже «загибать умела»: «Ты мне чужой — не друг и не любимый, на краткий час мы жизнью сведены»... Но — без есенинского цинизма. Безусловно, Тушнова читала Цветаеву и многое у нее взяла, исключив усложненность. Голос у неё был свой, незаёмный. Она, пожалуй, никогда не была в большой моде, но десятилетиями оставалась для многих сокровенной, читаемой, декламируемой и переписываемой поэтессой. Кроме того, ей, конечно, подражали. Можно назвать несколько фамилий — в особенности песенных. Но лучше не называть, потому что настоящей продолжательницы не было. Той простой мелодии, которую нашла Тушнова, ни до нее, ни после в русской поэзии не было.

В конце 1950-х она прочно утвердилась в советской поэзии, в Союзе писателей. Правда, жить ей, спасшей на фронте сотни раненых, оставалось недолго.

В те годы хорошим тоном считался оптимизм — чаще всего вполне искренний. А Тушнова пришла к «Неразрешимого не разрешить, неисцелимого не исцелить». К кровоточащему:

- Только напрасно меня ты гонишь,

- словами недобрыми ранишь часто:

- я недолго буду с тобой, —

- всего лишь

- до своего последнего часа.

Ведь это прочитали, поняли и освятили миллионы читательниц. Что может быть важнее?

В поэтический бум 1960-х она почти не вписалась. Тогда возросли тиражи всех поэтических сборников. И Тушнова без читателей не оставалась. Но в «каноне» шестидесятых её имени и её строк нет. «Отличалась высоким благородством по отношению ко всем писателям, попадавшим в беду» — такие слова нашел о ней Евтушенко в своей антологии. И на том спасибо. Ее время началось позже.

Ее стихи и до песенного прорыва значились во всех девичьих дневниках 1960–80-х. Очень часто там с ее строками соседствовало нечто низкопробное и быстропортящееся. Но Тушнова уж точно в этом не виновата. Она первой показывала нам измерение любви, в которой нет ничего важнее минут ожидания, редких встреч, за которую действительно «можно всё отдать». И это не мужские легкие обещания, а нечто более твердое и печальное.

Полюбишь потерю…

Так женская мягкость, в которую влюблялись все читатели и друзья Тушновой, переходит в упрек, который трудно положить под сукно. В этом, конечно, есть кокетство, но оно — не будем ханжами — не умаляет трагедии. И это не книжная любовь.

Редкий глянцевый журнал в последние годы не написал о её трагическом романе с поэтом Александром Яшиным. Думаю, все эти пересуды, все эти волнующие подробности ничего не стоят по сравнению со стихами. Всё главное сказано в них, как это ни банально. И то, что любовь была не «творческой симуляцией» — тоже не вызывает сомнений:

- Нам не случалось ссориться

- Я старалась во всем потрафить.

- Тебе ни одной бессонницы

- Не пришлось на меня потратить.

- не добычею,

- Не наградою, -

- была находкой простою,

- Оттого, наверно, не радую,

- потому ничего не стою.

- Только жизнь у меня короткая,

- только твердо и горько верю:

- не любил ты свою находку -

- полюбишь потерю...

В этом случае понятие «женская поэзия» не уничижительно. Это уж точно не как «женские шахматы», которые заведомо слабее мужских. Просто писала она о тех важнейших материях, в которых мужские и женские роли различны. И в своем амплуа была правдива и точна. И даже — тут придётся применить кургузое, неприятное слово —исповедальна. А если без скучной терминологии — это были стихи, над которыми не стыдно всплакнуть. А еще — стихи, которые трудно забыть. Поэтому даже не записные читатели поэзии и без громкой эстрадной славы искали публикации Тушновой. И, наверное, не так уж фантастична легенда, что 5 тысяч экземпляров ее последнего прижизненного сборника — «Сто часов счастья» — украли прямо из типографии. И это при том, что самый высокий взлет её славы оказался посмертным.

Для эстрадных композиторов где-то с середины 1970-х она стала талисманом и клондайком. Любая песня на ее стихи оставляла впечатление чего-то высокого, небанального. При этом все они были о любви. А некоторые становились сверхпопулярными. Через десять, двадцать лет после смерти автора…

Она так и осталась легендой о молодой красавице-поэтессе, которую унёс рак. Да, ей было не 50, а почти 54 – но какая разница? Кто посмеет злорадствовать по поводу женского возраста? В восприятии её поэзии дата смерти не значит ничего. Это редкое счастье. Песни всколыхнули интерес к ее книгам, к ее стихам. Их снова читали и перечитывали, их снова переписывали в свои потаенные книжки девчонки — лет с двенадцати, если не с десяти. Многие из них были уверены, что эта поэтесса жива, что она — их современница. Этот эффект, наверное, сохраняется и сегодня. От него не отрекаются.