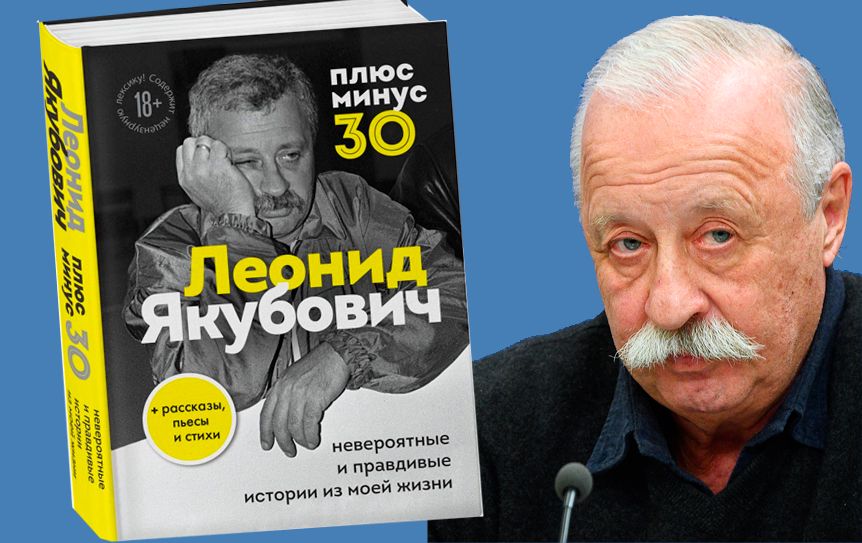

Только что у Якубовича вышла вторая книжка – «Плюс-минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни», в которой нашлось место не только историям из жизни Леонида Аркадьевича, но и его пьесам, рассказам, стихам и даже баснями.

Ниже – фрагменты из новой книги.

Л.А.Якубович «Плюс-минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни»

М., Эксмо 2020.

Я родился в два часа в ночь с 30 июня на1 июля. То есть, как истинный мужчина,

я в доме появился ночью.

Я был единственным ребенком, хотя мать хотела иметь, по крайней мере, четверых. Но

маленьким я так орал, что она решила, что лучше иметь одного, чем четверых с глухой мамашей.

Как ни странно, я не разговаривал до двух лет. Родители страшно волновались по этому поводу и понесли меня на консультацию к профессору Домбровской, великому педиатру, которая когда-то преподавала моей матери педиатрию, когда та училась в медицинском. Это была крупная седая женщина с громоподобным голосом, очень похожая на Фаину Георгиевну Раневскую. Жила она в большой, типично московской квартире одна, если не считать домработницы и кота.

— Совершенно нормальный ребенок, — сказала она после осмотра.

— Ради бога, извините, что мы вас побеспокоили, профессор, — произнесла мать, — но он же ничего не говорит!

— Значит, ему не о чем с вами разговаривать! — мудро за-явила Домбровская.

Второй раз меня принесли к ней в четыре года. Я упал с дивана. Бабушка моя, Полина Савельевна, жила в коммунальной квартире на Нижней улице, в доме работников МПС.

Окна ее комнаты выходили прямо на Белорусский вокзал. Как она там жила, понятия не имею. И днем и ночью слышны были гудки паровозов и станционные объявления. Прямо

около окна стоял диван. И я вечно прыгал со спинки этого дивана на подоконник и как заведенный орал не переставая: «Поезд апавляется в пять в минут!» и еще «Сталино-Фили!

Без астановков!». Ну, и однажды я допрыгался и со всего размаха ляпнулся лбом о мраморный подоконник. И у меня, как вспоминала моя мать, выросла такая шишка, что ее можно было запросто принять за вторую голову. Перепуганные родители тут же помчались со мной по врачам, которые все как один сказали: «Резать!» Отец сказал, что, пока не скажет Домбровская, ни на какие операции он согласия не даст.

И меня опять понесли к ней.

Юлия Фоминична меня осмотрела, сказала, что ничего резать не надо, что это все само рассосется. И что, вероятно, я про-сто такой умный, что мозг в одной голове не умещается, поэтому выросла вторая.

Уходя, отец незаметно положил на мраморную полку камина конверт с деньгами.

Они успели спуститься до первого этажа, но выйти на улицу из подъезда не успели, как их догнала перепуганная домработница.

— Римма Семеновна! Римма Семеновна! — задыхаясь, пролепетала она. — Идите скорее, профессор просит вас вернуться!

Отец с матерью ринулись наверх, полагая, что случилось что-то ужасное. Они не ошиблись. Случилось действительно ужасное.

В дверях квартиры стояла огромная седая женщина с багровым лицом и растрепанными волосами.

— Как ты посмела! — гневно пророкотала она на весь подъезд, глядя на мою мать сверкающими от гнева глазами. — Как ты посмела! Врач врачу оставил деньги!!! Я тебя этому учила?! Вон отсюда! Чтоб я тебя больше не видела!

Она швырнула на пол конверт и захлопнула дверь.Из соседних квартир выглядывали испуганные соседи.

Больше мы у Домбровской не были никогда. Несколько месяцев отец приносил цветы — она их выкидывала. Мать звонила – она бросала трубку. Она умерла, так и не приняв никаких извинений. Это было несовместимо с ее понятиями о совести и чести.

И всю жизнь потом, когда при матери произносили фамилию Домбровской, она краснела, поджимала губы и уходила в другую комнату.

Отец перед войной закончил МВТУ имени Баумана по специальности «Паровозостроение». Он успел поработать в Коломне в депо, успел жениться и в июле сорок первого ушел на фронт в ранге младшего лейтенанта. Поскольку он в глаза

никогда не видел ни одной пушки, его тут же приписали к арт-дивизиону. Дивизия формировалась под Можайском, и пока они ехали в эшелоне к месту назначения, солдаты на открытой платформе объясняли ему, как обращаться с орудием. Куда при случае нужно смотреть, за что дергать и куда, главное, суют сна-ряд перед выстрелом.

Отец о войне не рассказывал практически никогда. Мрачнел, сопел, потом молча наливал себе рюмку водки, выпивал залпом и переводил разговор на что-нибудь другое. От всей его войны осталась только маленькая черно-белая фотография, где ему вручает орден Красной Звезды маршал Буденный.

Была еще отцовская шинель и портупея с кобурой. Шинель была обычная, но вот ремень от портупеи был прямо-таки невероятный. В нем было три рваные отметины, две с одной стороны и одна с другой.

В сорок втором, во время боя где-то подо Ржевом, легла цепь. И никак. Ни вперед, ни назад. Тогда командир дивизии полковник Терентьев встал в полный рост, вышел перед цепью и зашагал вперед. Офицеры, естественно, бросились его закрывать.

Вот как шла пулеметная очередь, так и пробила в отцовском ремне три отметины, справа и слева. Куда потом подевалась эта шинель с портупеей, представить себе не могу. Вещи вообще имеют обыкновение приходить и уходить, когда им вздумается.

Между прочим, если бы не этот орден Красной Звезды, меня вообще бы могло не быть на этом свете, о чем через много лет, когда отца уже не было, поведала мне мать.

Орден отцу вручали в Москве. Получил он четверо суток «туда и обратно» и на перекладных двинулся в столицу. На ка-ком-то богом забытом полустанке эшелон стоял минут пять, ну, может, десять. Он вообще не должен был там останавливаться, но пропускали литерный и его притормозили. Отец курил у теплушки и вдруг обратил внимание на оборванного доходягу, который цыганил еду у солдат. Доходяге было лет тридцать, был он чудовищно худ, нечесан, грязный и весь в каких-то прыщах. Почему он обратил на него внимание, таких были тысячи, почему эшелон остановился именно тут, а не на следующем полустанке, черт его знает. Ну, совпало так. И отец накормил этого

парня, и уговорил коменданта, и тот разрешил отцу взять этого доходягу с собой. И отец мало того что довез его до Москвы, так он еще, на свою голову, приволок его к себе домой, заставил жену переодеть этого оборвыша в свое же довоенное, гражданское. И сводить в милицию и к врачу. Короче говоря, отец получил орден, уехал обратно на фронт, а этот остался у них жить.

А куда ж его, в самом деле, не на улицу же. Как известно, каждый добрый поступок наказуем. Через два месяца отец получил от жены письмо, в котором она просила его дать ей развод, поскольку они тут полюбили друг друга прямо-таки неземной любовью и жить друг без друга теперь не могут. А отец, значит, это была ошибка молодости, и пусть он ее простит, и защищает нашу любимую Родину от фашистских захватчиков, а она тут

уж как-нибудь без него.

Папаня напился, поскрипел зубами, дал развод и стал воевать дальше уже холостым.

В канун сорок четвертого года на фронт привезли традиционные подарки тружеников тыла воинам Красной армии.

Там кроме собственно посылочки была открытка, начинавшаяся с «Дорогой товарищ боец Красной армии, поздравляю тебя с наступающим Новым, 1944 годом…».

Отцу тоже досталось такое послание, подписанное: «Римма С.».

В посылке были: пачка махорки, печенье, шоколадка «Три богатыря» и почему-то зеленые детские варежки на одну руку. Отец решил, что это какая-то ученица, видимо, седьмого или восьмого класса, и в шутку написал в ответ: «Дорогая Римма С…»

Дорогая Римма С. меж тем была совсем не школьницей восьмого класса, а дипломированным врачом, работала в клинике и ездила в санитарном поезде с бригадой под руководством самого Бурденко!

Она тут же отписала отцу свои извинения, пообещала прислать взамен что-нибудь другое, и что она вообще никогда не вязала, и что ее недавно научила санитарка, и что вообще это ее первый опыт в этом деле. Отец вежливо ответил, что, мол, спасибо, не стоит волноваться, ну и так далее. К двадцать треть-ему февраля он получил вторую посылку, в которой были шерстяные носки. Нормальные толстые вязаные шерстяные носки. Один примерно сорок третьего размера, а второй — тридцать девятого.

Отец понял, что это судьба.

В сорок четвертом отца после контузии откомандировали в Москву, в штаб БТМВ, они познакомились, в результате чего на свет появился я. То есть если бы не эти носки с варежками, я бы, наверное, родился совсем в другом месте у других родителей. И был бы, к примеру, не мальчиком Леней, а девочкой Леной. Отец служил до пятьдесят третьего года. Великий вождь и учитель, как известно, спал мало, поэтому все работали, как и он, по ночам.

Штаб находился на Красной площади прямо напротив Спасских ворот. Мне уже было года четыре, и я очень хорошо помню, как мы с матерью ходили ночью пешком от Земляного вала к нему на работу с кастрюлькой манной каши. У отца была раневая язва, и он ничего, кроме каши, не ел. Кастрюльку принимал у матери дежурный с повязкой и относил отцу. Потом мы шли обратно. Отец приходил домой после дежурства часов в пять утра. Когда дежурств не было, он работал с восьми утра до одиннадцати вечера. Тогда утром он отвозил меня в детский сад. Мы ехали на трамвае до «Балчуга», потом шли пешком до Софийской церкви на набережной Москвы-реки и прямо напротив Кремля уходили в подворотню, где находился детский сад Министерства обороны.

Однажды, когда мы уже вышли на остановке, трамвай тронулся с места и резко звеняще взвизгнул на повороте. Отец мгновенно схватил меня в охапку и упал ничком на асфальт,

подминая меня под себя. Мышечная память. Ему показалось, что это минометный обстрел.

В этот день мы в сад не попали. Мы полдня отмачивали мои ссадины на лице.

До пятьдесят первого года мы с отцом регулярно девятого мая ходили к Большому театру на встречу однополчан. Сначала я сидел у него на шее, потом уже шел рядом. Одной

рукой он держал меня, чтобы я не потерялся в толпе, а другой —табличку с надписью «108-я стрелковая Бобруйская ордена Ленина дивизия». Мы приходили к восьми утра и уходили в час, в два. И ни разу не встретили никого. Отец переживал очень.

Он ничего не говорил, но было видно, что ему горько. Мать ничего не спрашивала, они так хорошо знали друг друга, что она по одному только взгляду все понимала. Мы садились за стол. Отец выпивал рюмку, съедал кусочек селедки, потом выпивал вторую, все молча, вставал и уходил на черный ход. Стоял там и курил одну за другой.

И вот однажды, как сейчас помню, в субботу мы ехали к бабушке, то есть, значит, к папиной маме, на Нижнюю улицу. Доехали на метро до «Белорусской» и только встали на эскалатор, как с противоположной стороны кто-то громогласно крикнул: «Аркадий!» Отец вздрогнул, обернулся и дальше, я даже охнуть не успел, понесся вниз, расталкивая всех и бесконечно повторяя на бегу: «Извините!.. Прошу прощения!.. Ради бога!..» А с той

стороны ровно с теми же словами скакал вниз по ступенькам здоровенный дядька в военной форме.

Я, не очень понимая, что, собственно, произошло, доехал до верха, перешел на другую сторону и поехал обратно вниз. Все, кто стоял на эскалаторах, смотрели в одну сторону. Те, то ехал вверх, стояли уже спиной к движению, а те, кто ехал вниз, поднимались на цыпочки, перегибались через поручни, подпрыгивали, чтобы лучше видеть. Свистела дежурная, бурлила толпа, возник невесть откуда взявшийся милиционер, и все улыбались. Все! Я очень хорошо помню, улыбались все. Остановили эскалатор. Люди все подходили и подходили. А посреди всего этого стояли, стиснув друг друга, отец и этот дядька.

Выяснилось, что встречаются однополчане не девятого мая, а восьмого, и не в скверике у Большого театра, а в Александровском саду у Итальянского грота. И на следующий год мы туда и пошли.

<…>

Мать проработала гинекологом больше сорока лет. Она была очень хорошим врачом. Своих пациенток она называла «мои бабы», и «бабы» ее просто обожали.

Она окончила Первый мед в сорок первом, как раз перед войной, и даже пару раз ездила на фронт в санитарном поезде с самим Бурденко, о котором всегда вспоминала с легким трепетом. По ее словам, это был совершенно гениальный хирург, с рук которого надо было делать золотые слепки! Но характера был непростого. В операционной мог наорать, швырнуть инструмент. Единственной, кто в такие моменты мог его одернуть, была его старшая операционная сестра, с которой он проработал долгие годы. Как только что-нибудь случалось, раздавался ее голос: «Тихо в операционной», и он тут же успокаивался. Меж тем руки его продолжали работать безостановочно, четко и уверенно делая свое дело.

Потом она работала в судмедэкспертизе, и уже потом, после аспирантуры, много лет гинекологом. Каждый раз, когда ее спрашивали о работе, она гордо отвечала: «Я работаю в органах!», и, что характерно, ее тут же пропускали без очереди везде и всюду.

Собственно, мы все жили у ее родителей, моих бабушки и деда.

Квартира была коммунальная, и жили там восемнадцать соседей.

<…>

Дед мой, Семен Цезаревич Шенкер, был тот самый тип людей, с которых Бабель писал «Одесские рассказы». Он был совершеннейший Шенкер везде и во всем! У него были бездонно-голубые глаза в прямом и переносном смысле этого слова.

И всю свою жизнь он и прожил на этом «голубом глазу». Дед свято верил во все, что пишут газеты и о чем говорит радио. И все мое детство прошло под бесконечные споры отца с дедом по поводу всего, что творилось за окном!

Дед в шестнадцать лет, в 1914 году, ушел добровольцем на фронт, был ранен, попал в австрийский плен, бежал, был пойман, опять бежал, был вторично ранен и, наконец, еле живой добрался до своих.

И вот представленных к наградам выстроили на плацу, и ка-кой-то «Их высокопревосходительство» стал вручать награды. Он шел вдоль строя, останавливался, спрашивал фамилию, одобрительно кивал головой, адъютант подавал орден или медаль, и он лично прикреплял его к груди награжденного. Так он дошел до деда.

Спросил фамилию. Дед сказал: «Шенкер! «Их превосходительство удивленно спросили: «Как?» Дед повторил.

Высокий чин поморщился, обернулся к адъютанту и сказал: «Чтоб это было в последний раз!» Сунул деду медаль «За храбрость» в руку и пошел дальше.

С дедом, удивительно добрым, тихим и застенчивым человеком, как утверждали все окружающие, было невероятно трудно жить. В этом нет противоречия. К концу жизни он был уже тяжело болен, у него была водянка и пошаливало сердце, но, как

и всю жизнь, он никогда и ни о чем никого не просил. Никогда

и ни о чем! Он был уверен, что как есть, так и надо! И это было

невыносимо.

Мать, к примеру, приходила с работы:

— Дедуля, ты ел что-нибудь?

— Да, не волнуйся, пожалуйста!

— Что ты ел?

— Там на кухне в кастрюльке суп, я его похлебал немножко…

— В какой кастрюльке?

— В синенькой, на подоконнике.

— Боже мой! Это не супчик, это я поставила мочалку отмокать!

Врача ему мы вызывали вечно тайком, делая вид, что это материн товарищ по работе пришел в гости. При этом, как рассказывала мать, он был потрясающий «ходок». Раз в месяц дед «уезжал в командировку». Это могла быть кратковременная командировка на субботу и воскресенье, а могла быть длительная, дня на четыре, на пять.

Несколько раз, когда дед был в очередной «командировке», мать встречала его под ручку с очередной дамочкой на Покровском бульваре.

Естественно, они делали вид, что не знают друг друга. Мать говорила, что рядом с дедом всегда были отменные, хорошо одетые, красивые холеные женщины, которых совершенно нельзя было отнести к представительницам пролетариата. Где

он их находил и, главное, что они в нем находили, невозможно было представить. Нет, вероятно, при самом близком знакомстве они обнаруживали в нем какую-то могучую мужскую силу, но до этого!

Как можно было в этом застенчивом синеглазом существе, с тихим голосом и такими же тихими движениями даже предположить что-нибудь мужское, невообразимо. Вероятно,

он с первого взгляда вызывал у них чисто женское любопытство. Они подходили просто посмотреть: что это за симпатичная такая кулема с такими синими глазами? Он их не

звал, они подходили сами. Они слетались к нему как мухи на липучку, но из-за своей застенчивости он просто не мог им отказать.

И дед тут же «уезжал» в очередную командировку.

<…>

Очень хорошо помню приятеля отца Александра Александровича. Высокий, седовласый, с прямой спиной и поднятым подбородком.

За версту было видно, что идет потомок древнего дворянского рода. Он был коренной петербуржец. Предки его действительно были родовиты и служили при царе по военно-морской части. И сам он и до войны, и потом много лет работал в Ленсовете в промышленном отделе, связанном с флотом. Когда он приезжал в Москву, он останавливался в «Метрополе» и каждый вечер приходил к нам.

Была у него слабость. Он любил утку с яблоками. И бабуш-ка подавала ему ее в первый же вечер целиком на большом блюде Кузнецовского фарфора, которое в доме доставалось только по особым случаям!

Никогда не забуду, как он ел.

Салфетка за вторую пуговицу, острый нож, и все. Он съедал утку целиком, потом вытирал два пальца на каждой руке, промакивал салфеткой губы, и все! И ни капли жира или кусочка на скатерти. Ничего. Только чистые косточки на тарелке! Как он ухитрялся это делать, не понимаю до сих пор!

Во время войны в блокадном Ленинграде он поздно вечером возвращался домой с работы. Какой-то невзрачно одетый прохожий спросил у него, который час. Он не глядя ответил, и пошел было дальше, но схватившись за карман, понял, что часов нет.

В два прыжка догнал человека, сцапал за грудки и грозно рявкнул: «Часы!»

Тот беззвучно отдал и сгинул во тьме.

Александр Александрович пришел домой и жене своей, ко-торую звали Александра Александровна, задыхаясь от гнева, поведал о происшествии со словами:

— Ты только подумай, Шурочка, какие сволочи! Люди кровь свою проливают, помирают от голода, а эти сволочи грабят на улице! Своих, ты подумай, своих грабят! Какая гадость!

Александра Александровна тихо сползла в кресло и, бледнея, прошептала:

— Что ты наделал, Саша? Ты ограбил человека, твои часы дома!

И много лет потом они подавали объявления в газеты, но никто не пришел. Часы эти так и лежали у них всегда на тумбочке при входе.

Война болела у отца всю жизнь до самого конца. Он не вы-носил анекдоты про войну и совершенно не мог смотреть на эту тему фильмы. Как только по телевизору шли «Отец солдата» или «Судьба человека», он начинал курить папиросы одну за одной, и у него

начинали трястись плечи. Мать тут же бросалась к нему, обнимала и начинала шептать: «Аркадий, Аркадий…» И так они вдвоём и досматривали фильм. Телевизор отец выключать не давал.

В пятьдесят третьем отца выперли из армии, не почему-нибудь, а потому что, как сказал ему тыловой боров в военкомате, «в русской армии развелось слишком много Якубовичей!». Отец надел ему стул на голову, отсидел трое суток в милиции, откуда его, слава богу, удалось вытащить.

Еще раз он чуть не загремел туда, когда они с матерью при-шли в ателье перелицовывать древнюю шубу, которую мать называла «мое китиковое манто».

— Гражданка! — сказал старый закройщик матери. — Я с вас смеюсь! У вас же слабая мездра!

— Что?! — взревел отец, хватая его за грудки. — Что ты сказал о моей жене?! Повтори! У кого слабая мездра?! У моей жены?! Повтори, что ты сказал?!

Мать его еле оттащила, отпоила водой закройщика, и они успели удрать до прихода милиции.

И потом много лет дед издевался над отцом, говоря по любому поводу: «Конечно, мы тебе отдали здоровую, а ты ее до чего довел? Теперь у нее уже и мездра слабая, и вообще…»

<…>

Из МИЭМа я ушел со второго курса.

Я перевелся в МИСИ. Перевелся не почему-нибудь, а потому что там был КВН.

Трудно даже представить себе сейчас, что такое был в то вре-мя КВН. Страна замирала, когда шла трансляция с площади Журавлева! Согласно милицейским сводкам в стране в эти часы падала преступность! Я даже не знаю, что еще обладало такой

всенародной популярностью.

Нас знали все! Нас узнавали в метро и на улице! Когда шел выездной конкурс, из окон ближайших домов высовывались люди и орали: «МИСИ, давай!»

Страна делилась не на профессии, возраст или национальность, а на болельщиков КВН!

А какие были команды! «Нефти и Газа» со Славой Хоречко во главе. Команда Баку с Юликом Гусманом! «Фрязино», «Электролампового завода», сборная Кишинева. И, конечно, сборная «Джентльменов из Одессы» во главе с Валерой Хаитом.

В сущности, мы все выросли из КВНа. И те, кто остался в профессии, и те, кто ушел из нее в творчество. Пересказать, сколько писателей, музыкантов, артистов эстрады и театра дал КВН, просто невозможно! Рассказывать о КВН можно часами, но совершенно точно могу сказать: это опять были лучшие годы моей жизни!

КВН был не просто телевизионной игрой-забавой! Конечно, по эффективности он не мог сравниться с «Фитилем» или с передовицей в «Правде», но...

Однажды во время очередной встречи мы сыграли пародию на всякие идиотские пропагандистские выставки под названием «Интерштаны-69». Ну, сыграли и сыграли. По-

смеялись и забыли! Но через неделю нас вызвал Стрельчук! Он был ректором, и не то что попасть в его кабинет, но даже увидеть его мог далеко не каждый! Это было, как если бы небеса разверзлись и Бог поманил нас к себе на чашку чая!

Мы вошли на цыпочках и замерли в дверях. Николай Антонович усадил нас за стол, достал внушительный конверт с правительственными надписями и зачитал вложенную бумагу. Там было сказано следующее.

«На заседании Политбюро ЦК КПСС в разделе «Разное «рассмотрена критика малоэффективных зрелищных мероприятий. Критика признана правильной. Приняты соответствующие меры!»

В очередной раз мы были у Стрельчука где-то через полгода. Он принял нас за накрытым столом, отчего мы пришли в ступор, и рассказал, что вчера он был в ЦК. И в коридоре он встретил Михаила Андреевича Суслова. Они десять минут говорили о КВН, и за две минуты был решен вопрос о строительстве Большого МИСИ! Вопрос, который не решался годами!

За две минуты! Несмотря на всеобщую любовь и благосклонность ректора, учиться приходилось, как всем! Единственные поблажки были в виде дополнительной возможности «скинуть хвосты». То есть пересдавать мы могли больше, чем остальные. Все! И ничего больше! И мы сдавали и пересдавали при случае, как все! Еще,

правда, сквозь пальцы смотрели на пропуски лекций и семинаров! Репетиции — святое!

И снова! Снова, без преувеличения, это были лучшие годы моей жизни!

Такой жизни, такой дружбы у меня потом долго не было! Дружили мы втроем. Светлой памяти Марк Спивак, мой первый соавтор. Ныне народный артист, а тогда просто Генашка Хазанов. И я!

Ах, как мы дружили!

КВН был для нас больше чем просто игрой, это было такое огромное братство, в полном смысле этого слова. Это был клан, сообщество, со своими правилами, своими традициями, своими «табу» и вообще со всеми представлениями, что можно, а что

нельзя!

Вот пример.

Игра команда МИСИ — команда Кишинева.

Нужно представить себе десять студентов против сборной всего города! Нет, всей республики! Несмотря на то что посели-ли нас в лучшей гостинице, несмотря на солнце, фрукты и даже то, что на рынке стакан вина стоил 13 копеек, настроение было так себе.

И вот!

Полный зал. До эфира минут сорок. Выходит Масляков, чтобы сказать пару слов зрителям перед началом, и вдруг!

Из-за кулис выпархивает девушка, отодвигает Сашу в сто-рону и говорит:

— Товарищи! Сегодня к нам в гости в гости приехала команда КВН МИСИ. Они будут сражаться с нашими за выход в следующий тур! Но получается не очень хорошо! За наших болеет полный зал, а у них болельщиков нет вообще! Поэтому мы посоветовались и решили, чтобы все было по-честному, предложить вам вот что! Давайте сделаем так! Пусть левая половина зала болеет на наших, а правая — за МИСИ! Согласны?

Тут вся правая половина встает и уходит!

Мы замерли.

Проходит минута… две… десять… двадцать!

Все в панике. Прямая трансляция. Беготня, толкотня, крик,

мат…

И вдруг распахиваются двери и потоком в зал человек двести, и все с канистрами вина в каждой руке! И на каждой канистре мелом: «Для МИСИ».

И они болели за нас! Боже мой, как они за нас болели…