Текст: Андрей Васянин

Наблюдаем за Андреем Белым и Валерием Брюсовым, которых лишь по случайности не застрелили из револьвера в 1907 году после поэтического вечера в Большой аудитории. За Владимиром Маяковским, соревнующимся с Игорем Северянином за звание Короля поэтов. За Владимиром Высоцким, за кулисами бардовского вечера подходящим к Александру Городницкому с вопросом «Вы что, еврей?» А еще на страницах книги – Сергей Есенин, Анна Ахматова, Михаил Булгаков, группа «АВИА», Вениамин Смехов, Евгений Примаков…

Выбранная глава касается важного момента истории Большой аудитории Политеха – когда та становилась одной из главных героинь фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича».

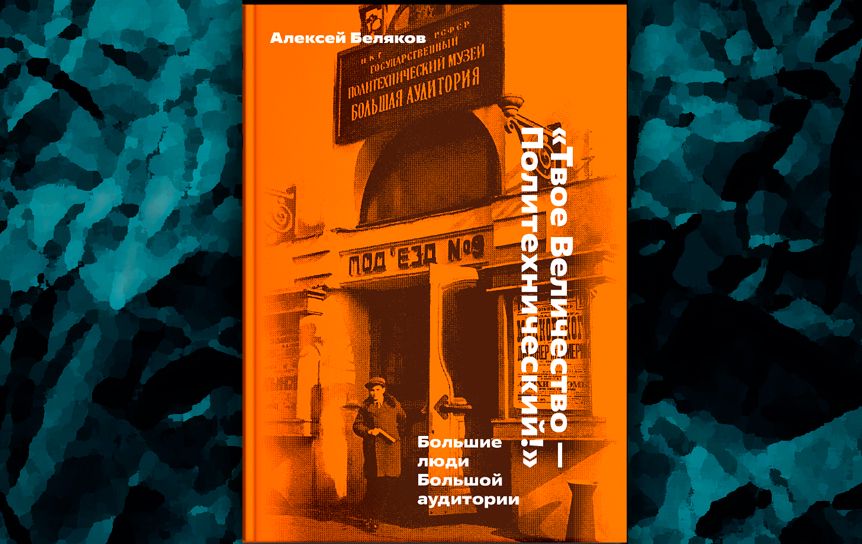

А. Беляков «Твое Величество — Политехнический!»: Большие люди Большой аудитории

- Изд-во: Слово/Slovo, 2022

Удивительно, но сделать этот знаменитый эпизод подсказала министр культуры СССР Фурцева. Она посмотрела отснятый материал фильма «Застава Ильича» и сказала режиссеру Марлену Хуциеву, что во второй части не хватает чего-то яркого, эмоционального.

Это был 1962 год. Сценарий Хуциев начал писать еще в 1959-м. Он уже снял «Весну на Заречной улице», был режиссером известным. К сценарию привлёк совсем юного студента ВГИКа Геннадия Шпаликова. Который, к слову, в то же время параллельно уже работал над «Я шагаю по Москве» Данелии, ещё одним манифестом эпохи.

В «Заставе» снимались молодые Николай Губенко, Станислав Любшин, Марианна Вертинская, Андрон Кончаловский, Светлана Светличная. В эпизоде мелькают даже Андрей Тарковский и сам Геннадий Шпаликов.

После разговора с Фурцевой Хуциев и придумал сделать вечер в Политехническом — с поэтами-ветеранами и поэтами молодыми. Он бывал на вечерах Евтушенко и Ахмадулиной, знал песни Окуджавы. Да и кто не знал? Все это тогда, в 1962 году, было дико модно, остро, громко. Страна вдруг заговорила стихами, удивительное и романтическое время. Ту поэзию называли «эстрадной», но не в пренебрежительном смысле, а лишь потому, что стихи читались с эстрады.

Почему именно Политехнический? Дело в том, что разогретые оттепелью комсомольские активисты и сотрудники общества «Знание» решили сделать тут площадку для самых широких высказываний. То есть вернуться к забытому прошлому. Например, придумали так называемые «Молодежные субботы» — устные журналы о разном, а не только о науке.

Выступали и молодые поэты.

Как рассказывал в мемуарах упомянутый ранее Вилен Егоров, народ с энтузиазмом бросился в Политехнический. Не только молодежь. И приходилось даже регулярно чинить входные двери, такой был мощный порыв. Однажды легендарный физик, академик Яков Зельдович просто не мог попасть в зал. Тогда Егоров попросил, чтобы Зельдовичу дали проход. Но вместо этого академика буквально на руках стали передавать через зал. До сцены его «донесли», но тут Зельдович обнаружил, что на его пальто оборваны все пуговицы. Впрочем, академика это только позабавило, напомнило бурную юность.

Так что выбор Политехнического был совершенно оправдан.

В результате получился двадцатиминутный «фильм в фильме». По сути, многие сейчас и знают «Заставу Ильича» лишь благодаря этому Политехническому эпизоду. Когда на сцене читают стихи Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Римма Казакова, а Окуджава поет о «комиссарах в пыльных шлемах» и весь зал ему подпевает.

Камера скользит по лицам, выхватывает улыбки, быстрые взгляды, как руки передают записки на сцену, операторская динамика будто из сегодняшнего дня — заслуга оператора-постановщика Маргариты Пилихиной. И полное ощущение — все на едином дыхании, все прямо сейчас, «на живую», документально.

На самом деле съемки шли целых пять дней.

Пять вечеров. Да, поэты читали одно и то же, приходили в тех же свитерах и пиджаках, но двадцать стремительных минут делались кропотливо.

Итак, август 1962 года. Искусствовед Лев Шилов, коллекционер аудиозаписей наших литераторов, вспоминает в своей книге: «Это было давно. Москвичи поймут, насколько давно это было, если я скажу, что тогда мимо Политехнического музея еще ходил трамвай. Он огибал музей, и его остановка была как раз напротив входа в Большую аудиторию… Уже из трамвая я увидел густую толпу и милицию перед входом и понял, что попасть на этот поэтический вечер без билета будет непросто. Билета у меня не было, но зато был огромный и тяжелый магнитофон „Днепр-3“. Подняв его на плечи и выкрикивая что-то вроде: „Пропустите технику!“, я ринулся в самую гущу. И меня... пропустили. Другие (не такие нахальные) любители поэзии посторонились, а милиционеры мне даже помогли.

Так мне удалось не только попасть на этот замечательный, необычный вечер, но и записать на домашний магнитофон выступления любимых поэтов: Ахмадулиной, Окуджавы, Слуцкого, Евтушенко, Вознесенского... Только Светлов да еще Ахмадулина выступили по одному разу и были на сцене сравнительно недолго. Остальные участники вечера — там были еще Рождественский, Казакова, Поженян — находились на сцене почти все время. Сидел за столом и кто-то вроде председателя — то ли из комсомольского начальства, то ли представитель музея, но его не очень-то слушались, и довольно скоро главным действующим лицом на сцене стал прирожденный эстрадник Евгений Евтушенко. Ему адресовалось большинство записок, он имел и наибольший успех».

Кстати, в одном из кадров Евтушенко мелькает с сигаретой. Он на сцене, за столом, не выступает — но спокойно курит. Было разрешено. Сейчас невозможно такое представить.

Собирать массовку не требовалось: об этих поэтических вечерах мгновенно узнала вся Москва. Самое забавное — «массовка» еще и платила, чтобы попасть в кино. То есть продавались билеты, так что Политехнический, думается, неплохо заработал в те жаркие дни. Достаточно увидеть кадры, чтобы понять: зал не просто битком, люди сидят в проходах, даже непонятно, как там работали осветители и операторы. И это старая громоздкая аппаратура, это толстые кабели и тяжелые камеры. По воспоминаниям очевидцев, киношникам было очень нелегко, их буквально прогоняли: «Не мешайте!» Странное дело, молодым людям не хотелось попасть в кадр, им хотелось слушать и слушать. А может, они и не понимали толком, для чего тут съемочная группа и почему так жарят огромные софиты. Было невдомек, что в эти мгновения они попадают в черно-белую историю страны.

«Вечера в Политехническом музее, которые снимал Марлен Хуциев для своего фильма, были замечательны, — вспоминал спустя годы Булат Окуджава. — Съемки шли пять вечеров подряд по восемь часов. Была установлена аппаратура, которую, однако, никто не замечал… Поэты читали самые острые стихи, сегодня ничего в них острого нет, прямо скажу, но тогда… Что-то такое бушевало, такое было общее горение. Кто-то выходил и говорил: „Будем честными!“ И раздавались бурные овации. Это был какой-то переворот в душах…»

Да, никакого твердого сценария того «вечера» не было. Разумеется, в кадре появлялись герои фильма, но никаких диалогов не звучало — только поэты и еще энтузиасты из зала, которые выходили на сцену, чтобы высказаться о молодых поэтах. Примета времени: тогда мало было послушать стихи — нужен был немедленный отклик, сиюминутная реакция, простодушная рецензия. Люди хотели высказываться, честно и громко: совсем недавно закончились год сталинской морозной немоты, оттепель. Несколько таких энтузиастов из зала остались в финальном монтаже «Заставы Ильича», а значит, в драматичной хронике века.

На самом деле Большая аудитория вернулась, по сути, к тому естественному состоянию «бурлящей реторты», в котором была до начала 1920-х годов.

Собственно, еще было живо много свидетелей той эпохи. Например, Вознесенский с отрочества был вхож в дом Пастернака — одно время считался чуть ли не его «подмастерьем». Вознесенский же в конце1950-х познакомился с Алексеем Крученых, бывшим футуристом (нелепо звучит — «бывший футурист»), которому было уже за семьдесят, зато в его доме хранился колоссальный архив. Говорили, что за определенную сумму он мог легко продать рукописи, скажем, Хлебникова.

Конечно, молодые поэты явно ощущали себя преемниками. Наследниками тех бунтарей. («Да, бунтарей сейчас развелось», — как иронически замечает немолодой герой Басова в фильме «Москва слезам не верит».) Впрочем, новые герои вели себя гораздо сдержанней футуристов. Не скандалили, лиц не разрисовывали, зрителям не грубили.

Поэты читали в те вечера много стихов, и Окуджава спел не только «Сентиментальный марш», которым завершается эпизод. Просто Хуциев оставил при финальном монтаже самое яркое и при этом безопасное.

Евтушенко в фильме «Мои современники» (1984) рассказывает об эпизоде, подтверждения которому нигде не найдено, но звучит очень убедительно: «Окуджаву тогда очень сильно ругали. И когда он появился на сцене Политехнического, его встретили сногсшибательными аплодисментами.

На следующий день милые устроители вечера немножко перепугались и сказали, что это была недостаточно воспитанная, культурная аудитория, задержали вечер и сказали, что они сейчас привезут настоящую рабочую молодежь, которая по достоинству оценит эти сомнительные песенки. Прошел час, и в Политехнический ввалились приехавшие на автобусах и грузовиках маляры, строители, бетонщики — прямо в комбинезонах. И когда они услышали Булата Окуджаву, то устроили сногсшибательный грохот, который отличался по мощи вдвое по отношению к предыдущему дню. Они приветствовали Окуджаву».

Вознесенский читал стихотворение «Елена Сергеевна» — о любви учительницы и старшеклассника. О тотальном осуждении этого романа. Почти скандальное по тем временам произведение. Заканчивается оно совсем трагически:

Ленка, милая, Ленка — где?

Ленка где-то в Алма-Ате.

Ленку сшибли, как птицу влет...

Елена Сергеевна водку пьет.

Конечно, в фильм это не вошло. А Римма Казакова, если верить свидетелям, прочла некое стихотворение, за которое от нее потребовали объяснительную. То есть да, свобода и оттепель, но вы, товарищи, помните, что вы советские поэты, без глупостей тут.

В целом всё было выдержано «идеологически верно». Да, манифестационно, шумно, полемично, но согласно «линии партии». Например, Евтушенко читал свой публицистический «Сопливый фашизм».

В финале там строки:

И если б коммунистом

не был я,

то в эту ночь

я стал бы коммунистом!

Хотя Андрей Вознесенский в своем эссе «Латы и флейта» рассказал много позже забавный эпизод. Стоит привести его целиком:

«Во время съемок в Политехническом мы читали всю неделю примерно одинаковый состав стихотворений. „Андрюша, разряди обстановку“, — просила одна слушательница.

Б. А. Слуцкий сидел на сцене, слева от меня, держа на коленях букет. По сценарию. Я уверенно вышел и начал читать из „Мастеров“ (поэма 1959 года, которая его прославила. — А. Б.).

Купец галантный —

куль голландский.

Так вот, я четко произнес „х… голландский». Зал онемел. Любой профессионал продолжал бы как ни в чем не бывало. Но я растерялся от эффекта. И поправился: „Извините, то есть куль…“ Рев, стон восхищённого зала не давал мне читать минут пять. Потом я продолжал чтение и триумфально сел на место. Лики моих коллег были невозмутимы, как будто ничего не произошло.

Рядом на стуле из букета торчали красные уши и бровь Слуцкого

— Андрей, — обратился он ко мне, выбравшись из букета.

— Что, Б. А.?

— Вы знаете, что вы сказали?

— Что, Б. А.?

— Вы сказали слово „х…“ (я впервые слышал из его уст этот термин).

— Не может быть!

Он посмотрел на меня как на больного.

— Андрей, прошу вас, больше никогда не читайте стихов. Вы всегда будете оговариваться…»

Так ли всё было в точности — уже трудно установить. Во всяком случае, Вознесенского никто не заставил писать объяснительную.

Зоя Богуславская, вдова Андрея Вознесенского, рассказывала автору этой книги об одном любопытном разговоре. В Москву приехал Норман Мейлер, знаменитый американский писатель. Со своей очередной женой. Они побывали в гостях у Вознесенского и Богуславской. Дальше слово Зое Борисовне:

«Мейлер сказал Андрею: „Я не понимаю, для чего со сцены читать стихи? Разве они не опубликованы?“ Андрей говорит: „Опубликованы“. – „Но тогда зачем люди приходят в зал слушать, когда можно взять книжку и прочитать?“»

И Андрей стал объяснять ему жанр „эстрадной поэзии“. Что стихи напечатанные и стихи прочитанные — совершенно разные вещи. Что очень важна интонация, важна личность того, кто читает».

Кажется, Мейлер так и не понял тот «русский феномен».

Богуславская добавила, что некоторые стихи все-таки запрещали печатать. И публика очень надеялась услышать их со сцены. Так, например, было с известным «Стыдом» Вознесенского («нам, как аппендицит, поудаляли стыд»). Это стихотворение, как уверяет Зоя Борисовна, какое-то время звучало только со сцены.

Съемки закончились. Но потом началась другая история, долгая и мучительная. Приемка фильма. Сам Никита Сергеевич Хрущев посмотрел и остался недоволен, Хуциеву велели фильм «доработать». Случилась знаменитая встреча Хрущева с творческой интеллигенцией в марте 1963 года, где он набросился на Вознесенского так, что тот еле ушел живым. («Ишь ты какой Пастернак нашелся! Мы предложили Пастернаку, чтобы он уехал. Хотите завтра получить паспорт? Хотите?! И езжайте, езжайте к чертовой бабушке!»)

И Хуциев дорабатывал. Наконец потребовали изменить название. В прокат фильм вышел только в 1965 году, под названием «Мне двадцать лет». Но, к счастью, эпизод в Политехническом остался. Да, сильно измененный, порезанный, смягченный, — но остался. Даже с Вознесенским, которого проклял лично Хрущев.

В результате мы получили чуть ли не самый главный кинодокумент Оттепели. Целиком снятый в Большой аудитории.

Спустя много лет тот же Вознесенский произнесет с ностальгией: «Это было какое-то абсолютное единение с залом. Мы с теми, кто приходил слушать стихи, практически не расставались, стали почти родными».