Текст: Денис Безносов

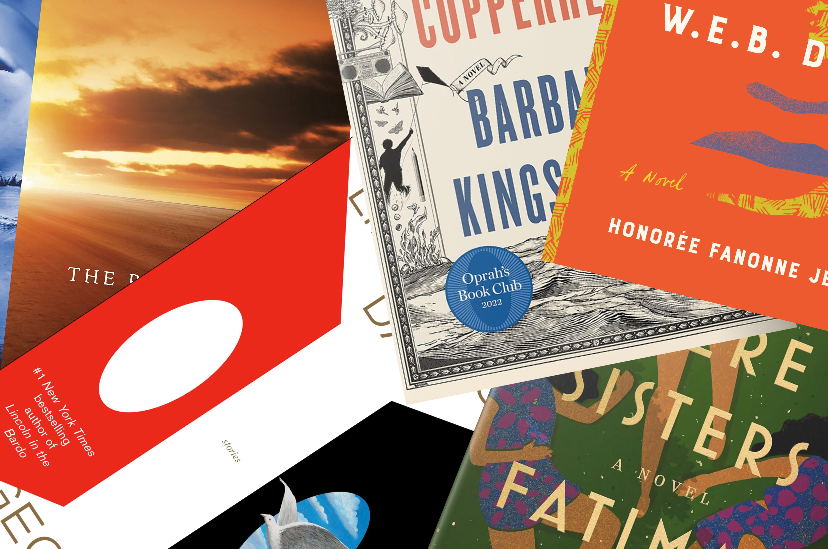

1. Fatimah Asghar. When We Were Sisters

One World, 2022

Жили-были три пакистанские сестры-сиротки: старшая Норин, средняя Аиша и младшая Ковсар. Мать давно умерла, отца убили, и теперь живут сестры, «бессемейные в Америке», с неприятным дядюшкой, которого толком не знают. Норин – ответственная, умная и красивая, Аиша – озлобленная и грубая, а Ковсар, рассказчик и протагонист, растеряна, перепугана и обожает своих сестер.

И вот живут три пакистанские девушки в тесной, грязной квартирке с коридором, доверху забитым птичьими клетками, и следуют строгим дядиным правилам (выходить никуда, кроме школы, нельзя), пока хозяин квартиры пытается справиться с собственными проблемами в личной жизни. Оказавшись между американским укладом и пакистанским прошлым, сестры ссорятся, мирятся, строят свои жизни и периодически приходят на помощь друг другу.

Дебютный роман Фатимы Асгар, содержательно похожий на тысячи колониальных романов, переполнен всевозможными графические ухищрениями – квадратные скобки, маркирующие паузы, нелинейное расположение строк, полупустые страницы, интонационно подчеркивающие отдельную строку, вымаранные черным слова и реплики (скажем, имя дяди фигурирует только так), поэтические строки в столбик и собранные в сплошную прозу, слова, разбросанные по странице, даже чертеж квартиры и исчезающий текст.

Сама речь рассказчика выписана тоже весьма прихотливо – Ковсар забегает вперед, немного путается в деталях, зачастую бывает чересчур эмоциональна, говорит короткими отрывками-главками. Асгар несомненно удалось сконструировать живой голос современной девушки, избежав излишней надломленности, пафоса, акцентов на непохожести Востока с Западом, и таким образом несколько выйти за пределы жанровой парадигмы. Проще говоря, мы в первую очередь следим за переживаниями растущей девушки, а уже во вторую – за проживанием последствий эмиграции.

Таким образом, получился вполне добротный роман взросления, динамичная проза о семье, взаимопонимании (а иногда и непонимании), готовности (и неготовности) выслушать и о том, как объединиться, чтобы адаптироваться под новую и, разумеется, враждебную среду.

2. Barbara Kingsolver. Demon Copperhead

Faber & Faber, 2022

Дэймон Филдс, которого все зовут Димон Копперхэд («медноголовый», из-за рыжих волос), родился у одинокой матери-наркоманки в трейлере где-то на задворках штата Вирджиния. Они выживают среди нищеты и бродяг, мать борется с наркотической зависимостью, Димон связывается с уличной бандой, которая и заменяет ему семью. Безвольная, инфантильная мать, безотцовщина, затем придурковато-деспотичный отчим, улицы, непреодолимое стремление вырваться из социальных низов и бесконечных утрат куда-то на поверхность, в нормальную жизнь. То есть сплошной Диккенс и еще раз Диккенс.

Взять хорошо известное произведение и перетянуть его действие в современность, попутно сменив географию (скажем, британски-викторианскую на захолустно-американскую), – давно отработанный метод перепрочтения классики. Подобные попытки предпринимались и предпринимаются в литературе, театре, особенно в кино (и особенно с Шекспиром). Однако Барбара Кингсолвер идет дальше – не просто перекладывает «Дэвида Копперфилда» на новые реалии, помещая всемирно любимого и заэкранизированного до изнеможения персонажа в принципиально необычный для него контекст, она внимательно переосмысляет диккенсовское мироощущение, размышляя о его универсальности.

Перемещение мальчика-который-вопреки-всему-выбился-в-люди из Англии в американскую Аппалачию влечет за собой у Кингсолвер весьма радикальное отступление от первоисточника, пока от великого классика не остается лишь идеализм и изображение социальной несправедливости, противостояние добра и зла (с очевидным преимуществом у первого), борьба за место под солнцем, которая, как ни крути, непременно должна окончиться хотя бы относительным, но успехом. То есть все-таки не перепрочтение, а внимательное переосмысление.

При этом крайне увлекательно сравнивать героев Диккенса с интерпретациями Кингсолвер. Все эти Мэрдстоны, Стирфорты, Трэддлсы, Хипы и прочие кажутся такими же, но другими. Сюжетные повороты тоже напоминают классические, но так или иначе сворачивают куда-то не туда. Центральной же темой становится выживание (что одновременно перекликается с первоисточником и полемизирует с ним). Поэтому в то время, как Дэвид раздумывает, «станет ли он когда-нибудь героем собственной жизни», Димон приходит к выводу, что, если родился в такой среде, где рождаются наркоманами, и сумел выжить, ты уже герой.

3. Honorèe Fanonne Jeffers. The Love Songs of W. E. B. Du Bois

Fourth Estate, 2022

Уильям Эдуард Беркхардт Дюбуа был выдающимся общественным деятелем, сыгравшим основополагающую роль в реконструкции Юга и отстаивавшим права афроамериканцев. В романе Оноре Фанон Джефферс Дюбуа, присутствующий среди прочего как персонаж, но скорее второстепенный, становится своеобразным олицетворением борьбы за справедливость, носителем основных постулатов равноправия. В первую очередь Дюбуа выступает автором эпиграфов, предваряющих главы. При этом название напрямую отсылает к Альфреду Пруфроку, герою стихотворения Т. С. Элиота, написавшему полную переживаний «любовную песнь» (у Джефферс песен Дюбуа много, и они сопровождают все происходящее в книге).

The Love Songs of W. E. B. Du Bois – большой афроамериканский бильдунгсроман, в основе которого лежит вымышленная история сложносочиненного семейства, где собрались рабы-афроамериканцы, свободные черные из северных штатов и шотландские колонизаторы.

Джефферс конструирует микромодель рабовладельческого общества, в котором главная героиня, девушка Эйли, исследует и последовательно ведет летопись, чтобы спасти предков из небытия и поделиться их опытом с будущими поколениями. Она ощущает, что, если она не возьмется за фиксацию памяти, никто никогда ничего не узнает, останется лишь сухая фактология. Поскольку история афроамериканцев – в основном имена, даты, события, однако нигде не найти описания быта, их взглядов, переживаний, надежд на будущее и представлений об окружающем мире.

Труд Эйли и вслед за ним весь многословный роман Джефферс – это история афроамериканского народа, рассказанная изнутри, от первого лица, не отрешенно и не в виде хроники. Ее многочисленные герои своей объемностью, очаровательной витальностью напоминают персонажей Фэнни Флэгг – они готовят, спорят, работают, ходят по воскресеньям в церковь, вспоминают предков, передают воспоминания из поколения в поколение.

Так, Джефферс, в сущности, удалось по-настоящему показать жизнь афроамериканцев – не как бесконечной борьбы за свободу, но как обыкновенной повседневной жизни, сквозь которую проступает панафриканский голос метафоры-Дюбуа, обобщающего переживания и говорящего от имени общности.

4. George Saunders. Liberation Day

Bloomsbury, 2022

Несмотря на то, что Джордж Сондерс приобрел мировую известность благодаря своему роману Lincoln in the Bardo, в первую очередь он – мастер именно короткого рассказа (среди прочего ученик русских классиков – см. фееричное A Swim in a Pond in the Rain). Задолго до Букера Сондерс неоднократно удостаивался премий, по одному его рассказу снят недавний Spiderhead, другой – ставший классикой CivilWarLand in Bad Decline – еще с 90-х планирует экранизировать Бен Стиллер.

Испытавший разные влияния, от Твена, Хармса, Гоголя, Карвера до Монти Пайтон и артхаусного кино, Сондерс сочиняет чудаковатые трагикомические аллегории на грани абсурда о корпоративной политике, консьюмеризме и добровольной беспомощности человека. Его персонажи, как клоны Исигуро в Never Let Me Go, люди-цифры Замятина или кисель Салтыкова-Щедрина, становятся против своей воли частью механизма, но затем потакают системе – такой разрушительной и такой уютной. Подобная интерпретация современного мира, разумеется, зачастую вдохновлена конкретными социополитическими явлениями, которые сами по себе напоминают сатиру.

В этом смысле Liberation Day – гротескный памятник трампизму и соответствующей капиталистической парадигме человеческих взаимоотношений. Сюжет рассказа, давшего название сборнику, построен вокруг группы людей (вероятно, клонированных копий или выведенных специально), задействованных в некоем представлении для представителей Компании. Им явно не нравится потребительское отношение и самодурство хозяев, однако, когда их привычному порядку вещей начинает угрожать реальная опасность, клоны сами же встают на защиту.

В рассказе Ghoul возникает похожая ситуация, но на этот раз речь идет о работниках тематического парка аттракционов (отсюда оборотень Гуль из арабско-персидской мифологии в названии), существующих по законам своего закрытого корпоративного социума.

А один из самых сильных рассказов Love Letter представляет собой взгляд на тоталитаризм со стороны – письмо от человека, пережившего подобное и пытающегося отучить потомков от борьбы, поскольку она всегда в той или иной степени бессмысленна. Как бессмысленны, по Сондерсу, любые созидательные действия – так, героиня рассказа The Mom of Bold Action пишет эссе, но потом приходит к выводу в духе Люси Эллманн: «Никакой больше писанины. Она принесет куда больше пользы миру, скажем, стоя у плиты».

5. Cormac McCarthy. The Passenger

Alfred A. Knopf, 2022

Великий восьмидесятидевятилетний классик Кормак Маккарти, промолчавший шестнадцать лет после триумфальной «Дороги», возвращается с объемной дилогией, в некоторой степени суммирующей многое из его прежнего творчества, но вместе с тем сообщающей нечто принципиально новое (скажем, впервые у Маккарти один из двух протагонистов – женщина).

К привычному синтезу мрачно-ветхозаветной метафорики и кроваво-антиутопического триллера в декорациях южных штатов добавилась пинчоновская паранойя и беккетовское проговаривание внутренней травмы, граничащей с безумием. К тому же все здесь так или иначе раздваивается, балансирует между двумя главными персонажами, между двумя формами диалога (внешнего, с собеседником, и внутреннего, с самим собой), двумя временными промежутками, двумя магистральными сюжетными линиями.

The Passenger – первая часть дилогии (вторая – только что вышедшая Stella Maris) о Бобби Вестерне и его сестре Алисии. Бобби – типичный маккартиевский герой, сильный, маскулинный, умный, умеющий починить машину и развести костер. Еще Бобби – профессиональный дайвер, которого однажды привлекают к расследованию авиакатастрофы. При изучении загадочно затонувшего самолета выясняется, что на борту не хватает одного пассажира, и вместе с ним куда-то пропал черный ящик. Разумеется, Бобби задает слишком много вопросов, из-за чего в скором времени его начинают преследовать представители закона.

Параллельный сюжет – линчевские диалоги его сестры (в прошлом), страдающей шизофренией, со странноватым существом по имени Кид, похожим на карлика с плавниками вместо рук, и целой когортой его причудливых приятелей-галлюцинаций. Между тем над жизнями брата и сестры нависает пугающая фигура отца, стоявшего когда-то у истоков Манхэттенского проекта, за грехи которого, вероятно, и расплачиваются дети.

Роман Маккарти устроен многослойно. Технически сюжетная линия Бобби поначалу продолжает угрюмо-документальные интонации No Country for Old Men и The Counselor, но вскоре – когда на пустом месте начинается агрессивное преследование – напоминают о Пинчоне и Деллило, а сквозь повествование при этом периодически пробивается нечто напоминающее The Sound and the Fury (прежде всего, в отношениях брата с сестрой).

Монологи/диалоги Алисии, наоборот, лишены всякой динамики и намеренно переполнены путаной метафорикой, где функцию по организации сознания принимает на себя язык (в эссе The Kekule Problem Маккарти пишет, что бессознательное – «машина, управляющая животным», и что язык – культурное изобретение человека, а не биологический феномен). При этом обе линии построены почти исключительно на прямой речи, репликах и диалогах, лишенных атрибутики, а потому напоминающих глухую, неуютную пьесу или полуабстрактный кинематограф, где сюжет выполняет скорее декоративную функцию. Предполагается, что вторая часть должна несколько разъяснить первую, либо наоборот, запутать еще больше и оставить читателя наедине с многочисленными интерпретациями.