Текст: Александр Марков

1

Где кончается карта, там путешествие. Или там память. Или там бунт.

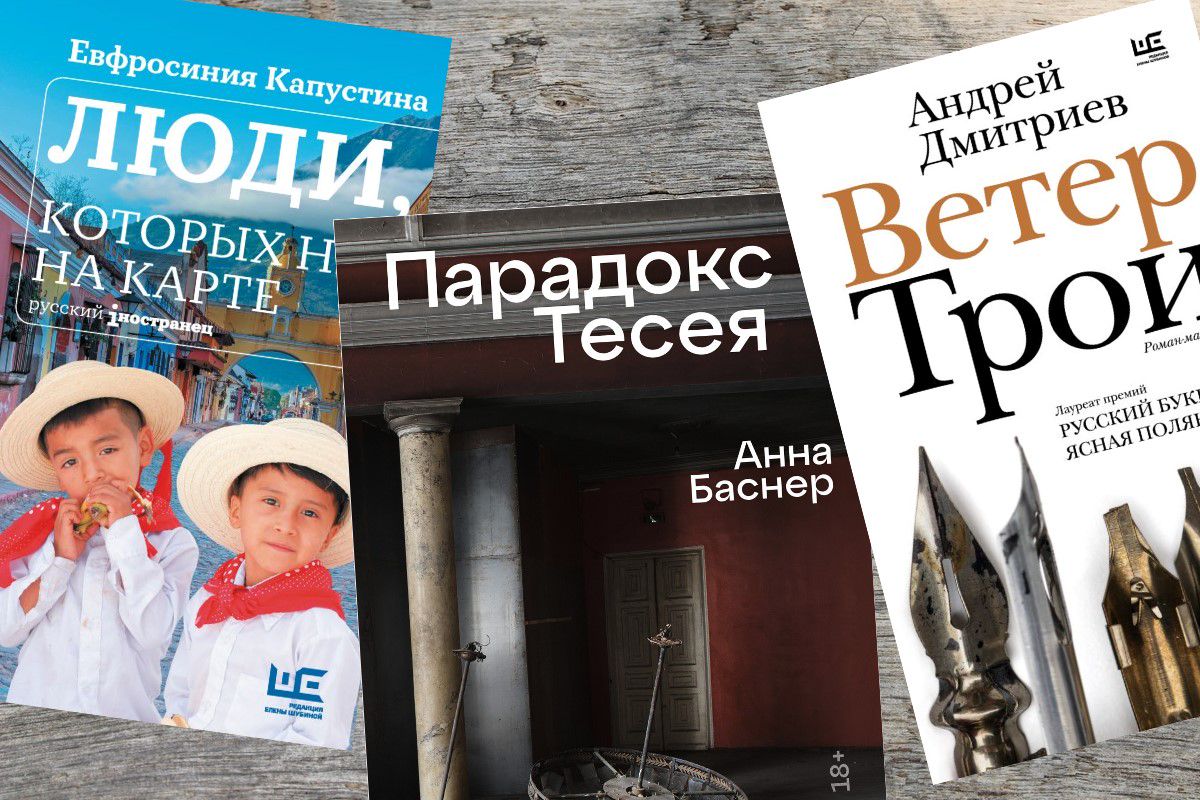

Три новые книги — «Люди, которых нет на карте» Евфросинии Капустиной, «Ветер Трои» Андрея Дмитриева и «Парадокс Тесея» Анны Баснер — предлагают читателю три разных маршрута по окончании привычной карты. Первая ведет в забытые деревни Латинской Америки, вторая — по разбитым дорогам памяти в турецких пейзажах, третья — в петербургские парадные, где под слоем маслянистой пыли скрывается исчезающая красота.

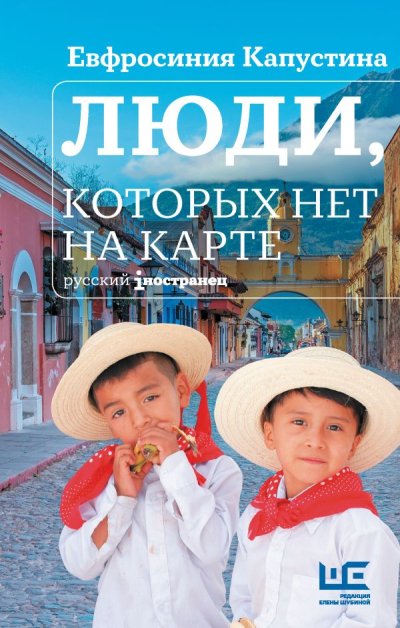

«Люди, которых нет на карте» Евфросинии Капустиной – социально-документальная проза на перенапряженной нитке автобиографичности. Книга требует наблюдать за жизнью маргинализированных общин Гватемалы и Никарагуа, исследует темы бедности, человеческого страдания, но также и надежды. Гуманизированная документальность. Художественность, выверенная только достоверными документами.

«Ветер Трои» Андрея Дмитриева – философско-психологический роман о времени, памяти и неизбежности утрат. История поздней любви, размышления о старости и хрупкости счастья. Путешествие по античным местам Турции — проживание всей жизни заново. Путь как метафора жизни. Художественность как умение выбрать метафоры, относящиеся ко всей жизни, а не к отдельным эмоциям.

«Парадокс Тесея» Анны Баснер – авантюрно-философский роман о Петербурге, разрушении и попытке нелегальных реставраторов сохранить красоту. Это роман об идентичности (парадокс корабля Тесея, в котором были заменены все старые доски до одной: что делает объект самим собой после полной реставрации?), о личном выборе, о гражданской позиции. Реставрация как сюжет. Реставрация романного сюжета как единственный способ сказать о новом явлении в культуре Петербурга.

2

Родившись в 1997 году в Ялуторовске, Капустина прошла путь от провинциального культурного ландшафта до фотографирования маргинализированных сообществ Латинской Америки. Её текстологическая практика профессионального фотохудожника и репортера наследует традиции «литературы факта» 1920-х, но с важным отличием: если раннесоветские очеркисты конструировали героический нарратив, Капустина фиксирует антропологическую катастрофу через призму личного опыта.

Её книга, написанная по следам волонтерской работы в клиниках для беднейших общин в Гватемале и Никарагуа, — это хроника жизни на грани. Деревни, которых «нет на карте», — не метафора, а реальность: места, где дети едят песок, а медицинская помощь — роскошь. Капустина пишет сдержанно, почти как репортёр, но за этой сдержанностью — возмущение. Её героиня, женщина-фотограф, не пытается «спасать» или романтизировать бедность — она фиксирует.

Её проза — кинематографичный неореализм, будто снятый на дрожащую камеру. Она не сочиняет — она создает новейший реализм. Как Лоуч или Дарденны, она показывает жизнь без прикрас, но с болезненной человечностью реально попавших в кадр людей.

Представитель «постперестроечного» поколения русских прозаиков, сценарист «Мосфильма» в середине 1980-х, Дмитриев развивает традицию психологической прозы (от Чехова до Битова). От них — сдвиг от социальных подробностей к экзистенциальной медитации. Его роман «Ветер Трои» — это фильм типа «Париж, Техас» Вендерса или «Любовь» Ханеке. Долгие планы, тихие диалоги, пейзажи как метафоры. Его герои — люди, которые уже не могут изменить свою жизнь, но всё ещё пытаются ее осмыслить. Турция здесь — не декорация, а метафора времени: Троя разрушена, Лаодикея — в руинах, но солнце всё так же отодвигает ночь, как в ритмике Гомера.

Выпускница Creative Writing School, ученица Ольги Славниковой, Баснер принадлежит к новому поколению авторов, для которых литература — не только эстетический объект, но и форма гражданского высказывания. Её роман «Парадокс Тесея» можно рассматривать в контексте современных урбанистических исследований. Поражает перформативность письма — текст имитирует практики нелегальной реставрации. Но еще поразительнее метапрозаичность — роман постоянно рефлексирует собственную структуру (парадокс Тесея как метафора письма).

Её проза — гибрид «Амаркорда» Феллини и «Такси-блюза» Сокурова. Город здесь — живой, дышащий, почти мифологический. Её герои — бунтари-романтики, как персонажи Годара или Трюффо, но в российской реальности, навсегда зараженные петербургским декадансом. Подпольные реставраторы, которые тайком восстанавливают старый особняк, бросая вызов обычаю и времени. И на очередном повороте сюжета набредающие снова на вопрос, можно ли спасти что-то, не разрушив себя?

3

Читая страницу за страницей, понимаешь, что эти три книги — больше, чем книги. Это три способа письма, три модуса литературного существования. Евфросиния Капустина создает фрагментарную прозу, лишенную нарративных украшений. Короткие, рубленые фразы («Двадцать три женщины рассказали, что их семья ест два раза в день»), минималистичные описания, скупость эпитетов. Сцены резко сменяют друг друга, монтаж-расследование на основе двойной экспозиции: воспоминания детства — работа в Гватемале — конкретные эпизоды голода. Автор не объясняет, а показывает: «мальчик высасывает остатки желатина из пакетика и жуёт пакетик». Это письмо как жест этической ответственности, где каждая деталь — воззвание к себе, достаточно ли ты совестлив сейчас, достаточно ли ты совестлив был тогда.

Андрей Дмитриев в «Ветре Трои» предлагает противоположную стратегию — письмо как медитацию. Длинные предложения, обилие второстепенных деталей («Рицина нагревалась слишком быстро, Тихонин торопился допить её холодной»). Полифоничность. Диалоги и описания передают не только события, но и культурные коды (экзотизированные греческие реалии, деэкзотизирующие намеки на прошлое героя). Его герой, в одном из эпизодов перерисовывающий греческий путеводитель, не понимая языка, воплощает экзистенциальный парадокс: красота, лишенная смысла, становится формой бегства от времени. Внешне часто ничего не происходит (например, герой ждет встречи, медленно пьет вино), но внутренний конфликт (ностальгия, страх) нарастает. Проза Дмитриева — это длинные фразы, один из многих вариантов русского прустианства (от Битова до Макушинского и Иличевского), где кажущаяся статичность скрывает напряженное ожидание катастрофы. Турция здесь — сочетание культурных слоев, взывающих к повествователю, понял ли он катастрофу тогда, в прошлом, и понял ли он катастрофу сейчас, в настоящем.

Анна Баснер в «Парадоксе Тесея» выбирает третий путь — письмо как перформанс. Короткие сцены, резкие диалоги («— Что случилось? С тобой все в порядке? — Нет, Денис был отнюдь не в порядке»). Её текст имитирует авантюрный сюжет из десятков эпизодов, вроде поиска флешки с компрометирующим видео, но на деле это исследование механизмов культурной амнезии. Текст постоянно переключается между действием (тот же поиск флешки) и рефлексией (воспоминания об архиве), заставляя поставить все острее с каждым новым десятком страниц роковой вопрос, кто же имеет право на историю. Динамичные диалоги и урбанистический сленг создают поверхностную иллюзию социального реализма, но архитектура романа — чистая аллегория вроде петровских эмблем: Петербург, который герои пытаются «отреставрировать», оказывается зеркалом их собственной фрагментированной идентичности.

4

Финалы трёх романов образуют своеобразную триаду современных повествовательных стратегий, где каждый автор выбирает свой способ диалога с читателем и миром. Капустина завершает свою хронику возвращением героини в Россию через цепь случайных встреч — с колумбийской музейщицей, украинским капитаном и бездомным Палычем. Этот эпилог, напоминающий кинематографический монтаж эпизодов, демонстрирует характерный для документальной прозы приём: жизнь продолжается вопреки всему, а подлинное человеческое общение возможно даже между людьми из разных миров. Фраза «Привет, Россия. Я дома» звучит особенно пронзительно после всех описанных страданий — это не триумфальное возвращение, а скорее признание сложной правды о том, что дом может быть одновременно и родным, и чужим.

Дмитриев выбирает совершенно иную тональность для своего финала. Сцена прощания с Тихониным наполнена почти чеховской недосказанностью и символической образностью. Ветер, дующий в сторону моря, предстает главным метафорическим образом — он одновременно и последнее прикосновение умершего друга, и дыхание самой истории, уносящее человека в небытие. Автор создает интенсивную атмосферу приглушенной скорби, где даже турецкий табак и неподвижный дым сигареты становятся частью ритуала прощания. Этот финал не даёт катарсиса, оставляя читателя с чувством незавершенности — характерная черта психологической прозы Дмитриева.

Баснер же предлагает совершенно иную повествовательную модель. Её финал динамичен и полемичен: арест Нельсона и его товарищей становится катализатором для нового возможного, не менее размашистого витка сюжета. В отличие от первых двух авторов, Баснер не замыкает историю, а оставляет её открытой — решение Олеси и Гриши продолжать субботники вопреки всему звучит как манифест. Интересно, что если у Капустиной и Дмитриева финалы сосредоточены на индивидуальном переживании, то Баснер делает акцент на коллективном действии. Раздавленная малина и одуванчиковый венок в этом контексте становятся не просто деталями, а символами хрупкости и сопротивления одновременно.

Эти три финала демонстрируют разные подходы к пониманию литературного завершения. Капустина показывает, как опыт меняет человека, Дмитриев размышляет о невозможности окончательного прощания, Баснер утверждает силу коллективного действия вопреки обстоятельствам. И если у первых двух авторов финал — это точка (хотя у Дмитриева точка часто напоминает многоточие), то у Баснер — скорее двоеточие, за которым следует невысказанное продолжение.

5

Стилистически эти тексты образуют спектр: от аскетизма Капустиной (где язык стремится к нулевой степени письма) до барочной избыточности Дмитриева (где каждая деталь — символ) и постмодернистской игры Баснер (где форма повторяет содержание). Капустина пишет как фотограф, Дмитриев — как живописец, Баснер — как инсталляционист. Капустина показывает боль, Дмитриев размышляет о ней, Баснер действует — но все три текста объединяет вопрос: как жить в мире, где прошлое не отпускает?

Вопрос о травме стоит для всех трех писателей острее всего. Для Капустиной это вопрос: как говорить о страдании, не эксплуатируя его эмоционально? Для Дмитриева — как изобразить время, которое невозможно вернуть даже совпав с ним по ритму? Для Баснер — как восстановить прошлое, не превратив его на каком-то этапе авантюры в подделку? Их ответы разные, но вопрос один: что может литература, когда реальность неуловима?

В конечном счёте, эти книги — три варианта современного реализма. Капустина верит, что правда — в документальной точности, Дмитриев — в экзистенциальной глубине, Баснер — в деконструкции мифов и медийных форм разговора о прошлом. Читая их вместе, понимаешь: литература сегодня — это не выбор между стилями, но необходимость существовать во всех регистрах одновременно. Как заметил Барт, «нулевая степень письма — это глагол без наклонения» — а эти авторы доказывают, что у такого глагола может быть множество времен.