Текст: Андрей Васянин

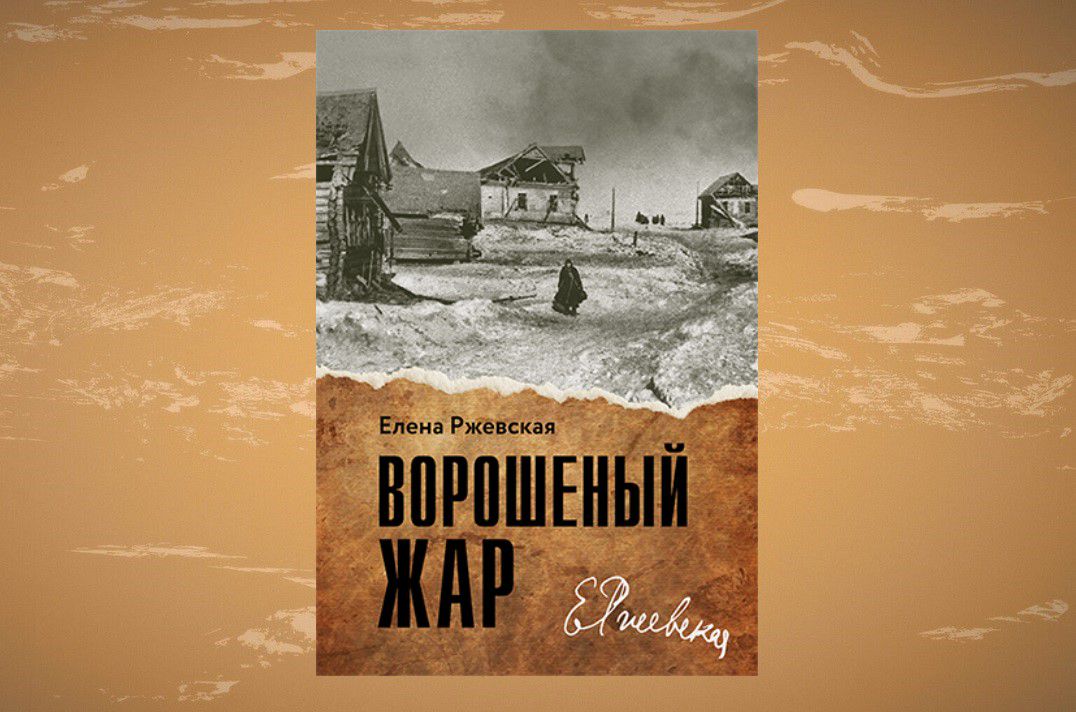

«Книжники» выпустили под одной обложкой повести «Ближние подступы» и «Ворошеный жар» Елены Ржевской, чей боевой путь начался в феврале 1942 года подо Ржевом (а закончился в 1945-м в Берлине). Пережитое тогда заставило бывшую военную переводчицу Елену Каган, окончившую после войны Литературный институт, взять псевдоним «Ржевская» и обращаться к теме одной из самых кровопролитных битв Второй мировой войны на протяжении всех семидесяти ее писательских лет, от первых попыток — еще в гуще фронтовых будней — и вплоть до последних своих дней. О Ржеве она говорила и писала в интервью, набросках, дневниковых заметках. Много лет добивалась, чтобы городу-мученику было воздано должное, и он получил звание Города-героя.

«Ближние подступы», выросшие из записей на ходу, живых впечатлений, услышанного от солдат, от деревенских старух, детей и пленных немцев, впервые вышли в 1985-м. Повесть «Ворошеный жар», итог послевоенных размышлений писательницы, постоянно возвращавшейся к тому опыту, к участи встреченных в ту пору людей – в 1984-м. «Книжники» переиздают эти вещи в сопровождении дневниковых записей 1962 года (публикуются впервые), интервью и эссе.

«Ржев — мое имя. Ржев — моя судьба, моя неизжитая боль», — говорит в интервью Ржевская, участник страшной битвы, безвозвратные потери в которой с нашей стороны составили почти полмиллиона человек.

Именно 3 марта 1943 года в город вошли войска 30-й армии Западного фронта СССР. В годовщину освобождения Ржева публикуем фрагменты повести «Ближние подступы».

Ворошеный жар: Повести / Елена Ржевская. — М. : Книжники, 2023

ххххх

На войне человек налегке. Свалился житейский груз, бремя выбора не гнет, не отягощает. Нет ни выбора, ни бремени его. А то, что есть, — на прямой и оголенно: приказ, враг и — осилить. Есть еще — смерть. Но она тут слишком близко, чтобы ее в расчет принимать.

* * *

В армии я оказалась на Волге — в Ставрополе на курсах военных переводчиков. Потом мы гуртом вынырнули из глуби, из Ставрополя, с тех курсов, и — по санному пути, по Волге, чтобы предстать в Генштабе в самые решительные минуты своей жизни. И как они просты, эти минуты. Пожалуй, даже чересчур.

Еще ездила и пешком топала — и опять на Волге, у Ржева.

* * *

Здесь, на нашем участке, на переднем крае противника среди солдат распространяют воззвание немецкого командования. Перевожу доставшийся нам экземпляр:

«Немецкие солдаты! Мы должны удержать Ржев любой ценой. Какие бы мы потери ни понесли, Ржев должен быть нашим. Ржев — это трамплин. Отсюда мы совершим прыжок на Москву!»

* * *

Награждали разведчиков.

— Служу Советскому Союзу!

Один и другой — так. А третий — немного постарше, порасторопнее, быстрые, цепкие глаза на побитом оспой лице — добавил решительно, зычно:

— Наша рота крепка, как советская власть, чиста, как слеза Божьей матери. Смерть немецким оккупантам!

* * *

Кто‑то съездивший в Москву завез билетик метро, билетик бережно пошёл по рукам. Каждый молча подержит, проглотит задавленный вздох о заманчивой мирной жизни, передаст подержать другому.

* * *

— В пилотке, в шинели внакидку она сидела у входа в землянку и резала трофейный парашют на носовые платки. Я подсел и стал помогать ей. Потом, уже под Орлом. Бескрайняя мгла, холодная слякоть.

И наутро бой. Тоска сжимала сердце. Мы заняли половину школы. Я сидел у открытой печки на березовой чурке, подбрасывал в огонь… Наутро предстоял бой. Кто перед боем смотрел на прыгающий огонь, тому не забыть этого… И вдруг отворяется дверь — вошла она. Мы простились. Слов не говорили. Она опустила руку в карман моей шинели, положила индивидуальный пакет. В этом было все: береги себя. Я пошел. Вернули нас. Бой отложен. Были еще часы, ночь.

Мог ли я не вернуться? Я примчался. Мне было девятнадцать лет!

— Ну и ладно, а теперь двадцать. Так что с того? Из-за бабы расквасился. Да за них теперь поручится только дурак или сопляк.

— Я утоплю тоску в самом себе.

— От тоски, поимей в виду, вши заводятся.

* * *

— Немчура замуж пасется, — сказал пожилой ездовой.

Я не поняла.

— Наступать собирается, — разъяснил.

ххх

Бывают моменты истории, когда вся лучшая часть молодого поколения захвачена потоком времени, вся самая активная, самая надёжная его часть. И поток этот устремлен не к какой‑либо своей выгоде, не к материальному благу, а к сражению, к смертельному сражению, в котором совсем поредеет этот поток. Выпасть из него — значит изменить делу поколения.

Ифлиец Миша Молочко говорил: «Наша романтика — это будущая война с фашизмом, в которой мы победим». В этом был наш общий пафос.

Вообразить себе войну я не умела. Смутно и наивно до дурости мерещилась изба — это штаб. И фронт — сплошная линия окопов, в которых все мы, фронтовики.

В общем, реальные картины войны не возникали, и я не слишком нуждалась в их уяснении. В результате практически к войне я совершенно не была подготовлена, только эмоционально. Но мы уходили на войну как на главное дело нашей жизни.

И, похоже, не обманулись.

И вот еще что: эмоции оказались устойчивее многих практических реалий, во всяком случае, устойчивее моих прохудившихся сапог.

* * *

Сожженная деревня Залазня. Одни трубы. Здесь зимой немцы учинили расправу за связь с партизанами. Всех жителей выгнали из домов, заставили лечь на снег лицом вниз и расстреливали из автоматов. Команда поджигателей запаливала дома. Семья Сапеловых. Девочка шести лет, тоже лицом в снег. «Холодно». Мать ладонь положила ей под лицо. Бабушка легла на девочку и прикрыла своим телом. Бабушка убита первой же очередью. Брат, раненый, поднимается в полный рост. Убит. Мать ранена четырьмя пулями, но жива. Девочка под мертвой бабушкой жива, понимает, что нельзя шевельнуться, лижет матери ладонь, а мать, истекая кровью, не переставая шевелит пальцами — дает знать дочери, что та не одна. Так они лежат несколько часов.

Их спасли и спрятали у себя жители соседней деревни — парнишки и женщины, они пробрались сюда, когда стемнело.

* * *

В девушке на фронте есть некое щегольство. И в самом факте присутствия здесь, в зоне смертельной опасности, и в том, как заметна она в однородной мужской массе, и нередко подчеркнутостью внешнего облика, молодцеватостью или, наоборот, вопреки всему сохранно проступает в ней женское, женственное. Словом, в ней есть повышенность.

Но вот женщина постарше меня и более, чем я, тяготеющая к мирной, регулярной жизни, высказалась так:

— Женщина огрубляется на фронте. И не из‑за условий лишь. Больше всего из‑за того, что нет у нее самых что ни на есть простых женских тягот. Не отягощена. А война ею завладеть не может — это она только мужчиной. А ею не может, и все тут. И в душе у нее не прибрано, неприкаянно, все так и болтыхается. Только не всякий раскусит. А я сужу по себе. У меня характер совершенно изменился. Какие‑то порывы ни с чего… Теперь вот еще что: из молчаливой я превратилась в болтушку.

* * *

На переднем крае слышно: немцы поют по‑немецки нашу «Катю-шу». Недисциплинированность, что и говорить. Существует ведь циркуляр главного штаба вермахта (военно-научный отдел) от 24 сентября 1941 года. Он достался мне: Согласно сообщению отдела печати имперского правительства, исполнение произведений русских композиторов впредь запрещается.

Также публичное исполнение русских народных песен и рассмотрения и упоминание в прессе произведений русского происхождения является недопустимым.

* * *

Ночью включишь радио: женский бесстрастный дикторский голос: «Кровопролитное сражение на юге. Точка. Наша родина в опасности. Точка. Повторяю. Наша родина в опасности. Точка».

Эту вытяжку из газет принимают сейчас радисты в партизанских лесах.

Механический, бесцветный радиоголос со всей неотвратимостью гвоздит и гвоздит по сердцу: «Судьба нашей страны решается в боях на юге. Точка. Повторяю. Судьба…»

* * *

Красноармеец, бежавший к щели, впопыхах, должно быть, обронил пилотку. Подполковник остановил его и давай распекать:

— У нас в деревне такому головотяпу указали бы: надень шапку, а то вши расползутся.

А над лесом уже черт те что делается: разворачиваются, скрежеща, заходят на нас.

А красноармеец стоит по стойке «смирно», и подполковник словно и не прислушивается к самолетам, гудит свое.

* * *

Ведут фрица, зеленого в зеленом, всклокоченного, белоголового вражину в сапогах с прикрученными шпагатом рваными голенищами. Фашиста, сатану, гитлера — ведут.

Никто не упустит взглянуть на него. И взгляд у всех разный.

И с бешенством, и с ухмылкой удовлетворения, и со снисходительностью к потерпевшему, и с угрюмым сочувствием, и с мстительным опасным прищуром, и с веселым — эхма, наша взяла!

А еще и общее у всех во взгляде — любопытство.

Полог палатки опустился за немцем — развлечению конец. Кто сумел — ухватил, остальные не поспели.

— Во Франции в городе Божанси мы охраняли военнопленных-негров. О, это были славные пленные. Негры — большие дети! Там было хорошо.

Немец, возбужденный, весь шарнирный какой‑то, руки и ноги выкручиваются туда-сюда.

Моему предложению сесть на чурбак не внял или не услышал, спешит все выпалить.

И вот после Франции этот дьявольский поход в Россию, ваши болота и зима, партизаны. И вот что хуже всего — он вторую неделю на передовой. Это же дерьмо — убивать друг друга. Кто это придумал, пусть сам и воюет. Война вообще для тех, кому делать нечего, или для юнцов, которым заморочили головы, а он сыт по горло, и у него есть специальность, он столяр краснодеревщик.

И скажите, что за выгода ему или его жене, если будет победа, а он — мертв. Это же ясно. Это же ясно как божий день. И он рад со всей, поверьте, искренностью, что его захватили в плен и покончено для него с этим походом. Война как‑нибудь обойдется без него. И ему повезло, что вот он разговаривает с военной женщиной. Женщина в таких особых его обстоятельствах — это добрый знак, это знак милосердия, и он надеется, ему сохранят жизнь, а он не зря будет есть русский хлеб в плену, он готов работать и работать, как только немцы умеют. И не австрийка ли вы, фрейлейн, так похожи!

— Нет, не австрийка. Еврейка.

Он замолкает, цепенея; его белая всклокоченная бедная головушка клонится, клонится, словно подставляя себя под расплату. В палатке, где нас двое — он и я, — такая тишина, что слышно, как падает вода из рукомойника, прибитого снаружи к дереву.

* * *

В немецких частях здесь каждый солдат лично подписывает клятву фюреру, что не сойдет со своего места у Ржева. Ржев отдать — это открыть дорогу на Берлин, так все время повторяет их радио.

* * *

Ржев — это прорва. Кидают, кидают в бой. Сосчитает ли кто когда‑нибудь, скольких он поглотил.

* * *

Что местные едят?

— Всяк по‑своему. Кады как придется. Из лебеды. С клевера шишечки оборвешь, крапиву паришь, сушишь, толкешь. Головина со льна, когда отвеется, — моешь, сушишь, толкешь. И головин‑то не наберешься вволюшку. Хуже всего мох. Натаскаешь, насушишь, толкешь. Просеешь на решете. Мох — это плохо. Хуже всего.