Текст: Михаил Визель

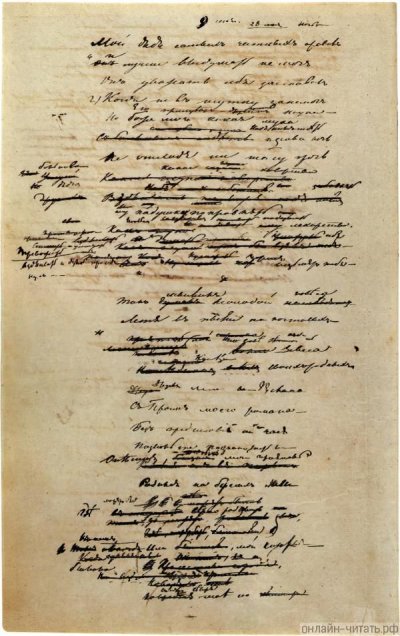

21 (9) мая 1823 года в маленькой комнатке на первом этаже двухэтажного дома полномочного наместника Бессарабской области генерала Инзова стоящий на пороге 24-летия петербургский поэт, сосланный на далекую окраину империи за возмутительные стихи, раскрыл большую тетрадь в кожаном переплете, доставшуюся ему «в наследство» от закрытой масонской ложи, в которой он состоял, пролистнул до чистой страницы и, сильно нажимая гусиным пером, вывел наверху: «9 мая». А потом написал:

- Мой дядя самых честных правил

- Он лучше выдумать не мог

- Коль уважать себя заставил

- Когда не в шутку занемог

Потом подумал и цифрами расставил строки в том порядке, в котором их сейчас знает любой человек, выросший на русском языке.

Но той теплой молдавской ночью до этого еще было далеко. Александр Пушкин понимал, что приступает к чему-то значительному, превосходящему всё то, что он до сей поры написал – и летучие петербургские стихи, собственно, подведшие его под ссылку, и ярко-экзотические южные поэмы, уже вознёсшие его в положение «первого поэта России» («Кавказский пленник» был опубликован недавно – в сентябре 1822-го, и к маю 1823-го весь тираж уже распродан), но еще сам не знал, чтò это будет. Поэтому отложил полторы написанные строфы на три недели и вернулся к ним снова 28 мая.

Лишь тогда рядом с началом IV строфы, на левом поле появляется заглавие романа: «Евгений Онегин — поэма в.». Появление заглавия, очевидно, и отмечено второй датой, проставленной вверху страницы: «28 мая ночь». Именно тогда, через два дня после своего 24-го дня рождения, Пушкин понял, как будет называться начатое произведение, но пока еще мыслил понятиями традиционных жанров. 28 мая 1823 года «Евгений Онегин» для него еще «поэма». Определение «роман в стихах» появится позднее, в письме к Вяземскому от 4 ноября 1823 г., при первом упоминании о новой законченной работе в письмах к друзьям. Да и само имя героя поэмы пришло к нему не сразу. Лишь в строфе III (стих 5) герой впервые назван по имени Евгений, а в записи рядом со строфой IV определена и его фамилия. В этой строфе поэт, переправляя первоначальный черновик второго стиха «[Приближилась] Пришла — пора», вставил вместо тире слово „Онегину”, а ниже в стихе „Вот наш Евгений на свободе” исправил „Евгений” на „Онегин”1.

Но обратим еще раз внимание на первую дату. Почему Пушкин так жирно выделил наверху «9 мая»? Для нас сейчас, разумеется, эта дата очень важна, потому что связана с великим событием, случившимся 122 годами позже, а для него? Для него тоже. Пушкин, наделенный, среди прочего, невероятно «липкой» памятью, вообще придавал большое значение годовщинам. И двумя годами ранее записал в дневнике, который вел в другой тетради: «9 мая. Вот уже ровно год, как я оставил Петербург». Интересно, что он даже для себя написал не «был выслан», не «отправлен», а именно «оставил» – как бы выстраивая иллюзию добровольности изгнания. Как тут не вспомнить нарочитое «но вреден север для меня!»

Можно не сомневаться: через два года он помнил об этом вынужденном «оставлении» ничуть не хуже. Но теперь, после восхитительных крымских путешествий с Раевскими и после восторженно встреченных южных поэм, он дозрел до того, чтобы описать блестящую жизнь той последней для себя петербургской зимы 1819-20 годов – потому что он по ней все еще тосковал, но уже от нее отделился.

Объективно говоря, ссылка в Кишинёв была далеко не безрадостной. Не только по сравнению со всерьёз рассматривавшимися вариантами сослать дерзкого мальчишку-стихотворца в Сибирь или велеть не высовывать носа из своей деревни, но и сама по себе. «Добрый и почтенный старик» Инзов («старику» было тогда чуть за пятьдесят, и он переживет самого Пушкина) поселил его у себя, предоставил стол и даже содержание, якобы казенное, не загружая работой, да и жизнь в Кишинёве, тогдашнем «плавильном котле» юга империи, была пёстрой и бурной.

- Люблю базарное волненье,

- Скуфьи жидов, усы болгар,

- И спор и крик, и торга жар,

- Нарядов пестрое стесненье.

- Люблю толпу, лохмотья, шум —

- И жадной черни лай свободный.

Говоря словами Льва Гумилёва – пассионарности там хватало с избытком. Но Александру очевидно не хватало морозной пыли, которой серебрится бобровый воротник пролетающего по улице богача, катенинской пробки в потолок и Истоминой, прямо сейчас, в начале 1823 года, кружащейся в балетной постановке его «Кавказского пленника» (и, вероятно, взглянувшей бы сейчас на молодого поэта более благосклонно, чем тремя годами ранее).

Так появилось «…начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено». При этом, впервые укрывшись в феврале 1825 года под маской «издателя», Пушкин оправдывает публикацию одной только первой главы незаконченного романа: «первая глава представляет нечто целое. Она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года».

«Всякий волен судить о плане целого романа, прочитав первую главу оного», – иронизирует дальше «издатель» в предисловии. Но дело в том, что ни начиная в мае 1823 года работу над этой первой главой, ни закончив ее в октябре, поэт еще сам не знал плана целого романа. И не мог знать. Потому что не знал того эффектного совпадения, которое 150 лет спустя в своем комментарии к «Евгению Онегину» выискал дотошный Набоков:

«Любопытно, что в тот самый день, когда наш поэт приступил к созданию ЕО, Александр Тургенев, его неизменный друг и покровитель, писал из Петербурга Вяземскому, что граф Воронцов только что назначен генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии и что он, Тургенев, надеется на перевод Пушкина в Одессу, к месту службы Воронцова».

«Перевод» в европейский интернациональный город, тогдашнюю столицу юга России, как мы знаем, действительно был получен совсем скоро – уже в начале июля. Благодаря чему появились вдохновенные онегинские строфы об «упоительном Россини» и об устричных застольях (вошедшие в окончательном виде в «Путешествие Онегина»).

Но главное – из Одессы Пушкин не самыми благовидными стараниями того самого провещенного джентльмена Воронцова, на которого так надеялся Тургенев, всё-таки попал – так и хочется написать «загремел» – в Михайловское. Где заново, уже по-взрослому, познакомился с барышнями из соседнего Тригорского – что и придало «Евгению Онегину» тот вид, в котором мы его читаем и изучаем. III глава, которой сам Пушкин дал в 1830 году, подводя в Болдине итоги семилетней работы, название «Барышня», была начата в Одессе, доведена до письма Татьяны и закончена уже в Михайловском – как и все последующие главы, кроме последней, болдинской.

И очевидно, если бы не в Михайловском – они были бы совсем другими. А в Михайловское он попал в конечном счёте благодаря назначению Воронцова в Одессу, произошедшем за два дня до того, как Пушкин написал то самое «мой дядя самых честных правил…». Он ещё очень смутно представлял, как будет развиваться его «большая поэма», о чем честно написал в финальных строфах, упоминая магический кристалл, сквозь который он еще не ясно различал даль свободного романа. Но ее развитие на самом деле уже было предопределено. И произошло это ровно 200 лет назад – 21 мая по нашему календарю.

1 См: Левкович Я. Л. Рабочая тетрадь Пушкина ПД, № 834: (История заполнения) // Пушкин: Исследования и материалы / РАН. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). — СПб.: Наука, 1995. — Т. 15. — С. 201—234.