Текст: ГодЛитературы.РФ

В русском языке отсутствует слово alumni, обозначающее братство выпускников одного учебного заведения разных годов выпуска. Понятно, что чем старше университет, тем больше у него знаменитых alumni и тем выше престиж. Современный студент Кембриджа может гордиться тем, что у него есть что-то общее с Ньютоном (хотя сам он скорее всего далеко не Ньютон), а студенты Болонского университета имеют полное право причислять себя к одной когорте с Николаем Коперником и Франческо Петраркой.

В России учебные заведения европейского образца появились гораздо позже времен Петрарки — а вот с Ньютоном основоположник российской европеизации Петр I в молодости успел встретиться. И не исключено, что вид величественного старца, окруженного ореолом научной славы, тоже сыграл роль в решении Петра создать в России государственное научное учреждение — Академию наук, и при ней — высшее заведение учебное, университет. Указ о чем он подписал 28 января (8 февраля) 1724 года.

Впрочем, чтò считать первым российским университетом — можно понимать по-разному. Во времена усиленного насаждения российского приоритета во всем считалось, что это МГУ, основанный указом Елизаветы 12 (23) января 1755 года. И к тому тоже есть основания: МГУ был первым университетом в юридическом смысле, то есть он подчинялся непосредственно Правительствующему сенату, профессура не подлежала никакому суду, кроме университетского, а преподавание велось на русском языке. В то время как основанный одновременно с Академией Академический университет был, по сути дела, лекторием при ней. Причем скорее в демоверсии: в первые 8 лет из Германии было выписано 17 профессоров, которые читали лекции... для восьми студентов — причем тоже выписанных из Германии! (Понятно, впрочем, что у ученых немцев в новорожденном Петербурге находись и другие дела, а Университет — это сокрее было место, где "лежала их трудовая книжка".) Лишь постепенно в Академический университет стали переводить первых учеников из Академической гимназии, Славяно-греко-латинской академии и других учебных заведений.

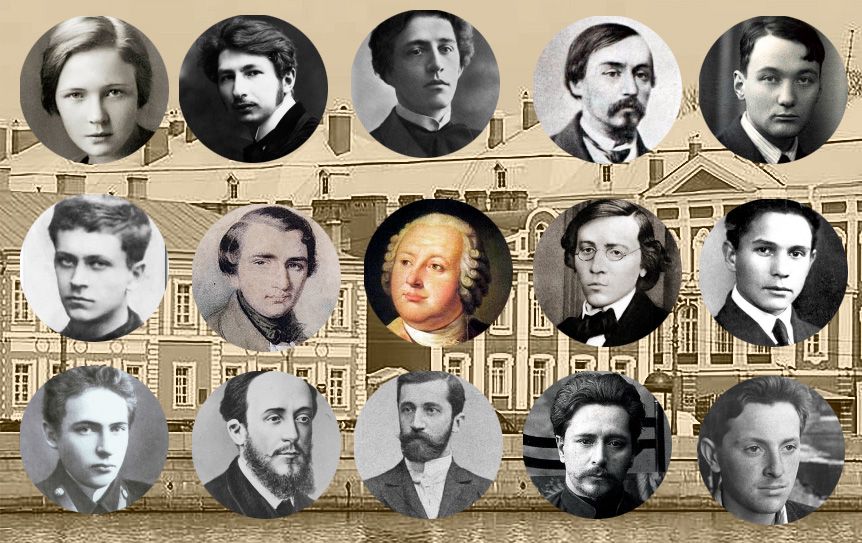

Но в 2000-е годы, когда alumni СПбГУ заняли ключевые должности в стране, первенство решительно было отдано ему. Санкт-Петербургский университет — первый в России! Что ж, с ним, на протяжении двухсот лет бывшим столичным, действительно связано множество славных имен в разных областях науки и искусства. Вот некоторые из них — в области литературы:

Михайло Ломоносов (1711—1765) — в 1735 году Ломоносов вместе с другими двенадцатью учениками Спасских школ (Славяно-греко-латинской академии) был отправлен в Петербург и зачислен в студенты университета при Академии наук. Но уже через год послан учиться в немецкий Марбург — в первую очередь металлургии. В 1758—1765 годах Ломоносов был ректором Академического университета.

Петр Ершов (1815—1869) — в 1830 году поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет на философско-юридический факультет. Студенческие годы оказались наиболее плодотворными для Ершова в творческом отношении. Он сблизился с профессором русской словесности Петром Плетнёвым, познакомился с Василием Жуковским и Александром Пушкиным, благодаря чему и дописал обессмертившего его «Конька-горбунка». Получив диплом, вернулся на родину в Тобольск и не создал больше ничего существенного.

Иван Тургенев (1818—1883) — в 1836 году окончил Петербургский университет с низшей по тогдашней классификации степенью "действительного студента". К тому времени по новому университетскому уставу курс, который он окончил, назывался — 1-е отделение философского факультета.

Николай Некрасов (1821—1877) — учился в Петербургском университете вольнослушателем с июля 1839 по июль 1841 года.

Николай Чернышевский (1828—1889) — в 1846 году поступил в Петербургский университет на историко-филологическое отделение философского факультета. В 1850 году окончил курс кандидатом и получил назначение в Саратовскую гимназию: преподавать словесность.

Дмитрий Писарев (1840—1868) — окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета в 1861 году.

Дмитрий Мамин-Сибиряк (1852—1912) — в 1876 году перешёл на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Проучившись год, вынужденно оставил университет из-за материальных трудностей и резкого ухудшения здоровья.

Иннокентий Анненский (1855—1909) — в 1875 году экстерном сдаёт экзамены на аттестат зрелости и поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета, который оканчивает в 1879 году кандидатом.

Дмитрий Мережковский (1865—1941) — в 1884 году поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. В 1888 году, защитив дипломное сочинение о Монтене, решил посвятить себя исключительно литературному труду.

Леонид Андреев (1871—1919) — поступил на юридический факультет Петербургского университета. Был отчислен за неуплату.

Александр Блок (1880—1921) — в 1898 году поступил на юридический факультет С.-Петербургского университета, ректором которого с 1876 по 1883 год был его дед А.Н. Беке́тов. Через три года перевёлся на славяно-русское отделение историко-филологического факультета, которое окончил в 1906 году.

Сергей Городецкий (1884—1967) — в 1900-е годы учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета одновременно с Александром Блоком (не окончил).

Велимир (Виктор) Хлебников (1885—1922) — в 1903 году начал учиться в Казанском университете — но обучение пришлось прервать из-за участия в революционных беспорядках. В сентябре 1908 года был зачислен на третий курс естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Но уже в сентябре 1909 года подал прошение о переведении его на факультет восточных языков по разряду санскритской словесности, а потом изменил свой выбор на историко-филологический факультет славяно-русского отделения. Был исключён из университета в июне 1911 года за неуплату. Впрочем, к этому моменту его интересы были уже исключительно литературными.

Михаил Лозинский (1886—1955) — в 1909 году получил диплом юриста, а затем пять лет занимался на историко-филологическом факультете СПбГУ.

Осип Мандельштам (1891—1938) — в августе 1907 года подал прошение о приёме вольнослушателем на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, но, забрав документы из канцелярии, в октябре уехал в Париж. В 1908—1910 годы учился в Сорбонне и в Гейдельбергском университете. К 1911 году семья начала разоряться, и обучение в Европе стало невозможным. Второй раз в 1911 году был зачислен на романо-германское отделение историко-филологического факультета Петербургского университета (для чего ему пришлось креститься в лютеранство), где обучался с перерывами до 1917 года. Курс не окончил.

Матвей Манизер (псевдонимы Илья́зд, Эли Эганбюри, 1894—1975) — теоретик русского футуризма и дада окончил юридический факультет Петроградского университета в 1917 году.

Айн Рэнд (Алиса Розенбаум, 1905—1982) — окончив Петроградский университет по специальности «социальная педагогика», в 1925 году уехала в США по студенческой визе.

Дмитрий Лихачев (1906—1999) — в 1923—1928 годах — студент романо-германской и славяно-русской секции отделения языкознания и литературы факультета общественных наук Петроградского государственного университета.

Ираклий Андроников (1908—1990) — в 1925 году окончил школу в Тифлисе и поступил на историко-филологический факультет Ленинградского университета и одновременно на словесное отделение Института истории искусств. В 1930 году получил диплом литработника с журнально-газетным уклоном.

Ольга Берггольц (1910—1975) — в 1928 году Берггольц в возрасте 18 лет поступила на филологический факультет Ленинградского университета, а уже в 1930 году окончила его с отличием.

Лев Гумилев (1912—1992) — в 1934 году поступил в Ленинградский государственный университет на только что восстановленный исторический факультет.

Федор Абрамов (1920—1983) — в 1938 году после окончания с отличием средней школы был зачислен без экзаменов на филологический факультет Ленинградского университета.

Иосиф Бродский (1940—1996) — общеизвестно, что Бродский нигде официально не учился после седьмого класса, но гораздо менее известно, что среди прочих его работ в 1961 году была и такая: лаборант кафедры кристаллографии СПбГУ.

Юрий Рост (род. в 1939) — в 1967 году окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета.

Вячеслав Недошивин (род. 6 июня 1945, Ленинград, СССР) — окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета в 1972 году.

Татьяна Толстая (род. 1951) — поступила в Ленинградский университет на отделение классической филологии (с изучением латинского и греческого языков), который окончила в 1974 году.