Текст и подбор фото: Елена Дорофеева

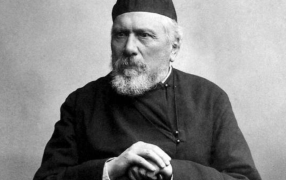

Эйвинд Юнсон получил свою Нобелевскую премию с формулировкой «за повествовательное искусство, прозревающее пространство и время и служащее свободе»... и разделил ее с Харри Мартинсоном (1904—1978). Судьбы этих писателей во многом схожи: оба были представителями так называемой «рабочей литературы», пережили тяжелое детство без родителей, рано начали самостоятельную жизнь и пришли к литературе.

Юнсон родился в бедной семье в провинции Норрботтен на севере Швеции. С 14 лет скитался, работал на лесосплаве, на железной дороге, был помощником электромонтера, киномехаником. В 1917 году стал членом анархо-синдикалистского союза, начал писать для левой прессы, публиковать очерки, новеллы, революционные стихи под псевдонимом Эйвинд Унг, то есть «Юный Эйвинд». Вместе с другими литераторами основал журнал «Наша современность» (Vår Nutid), стал членом Общества писателей будущего, которые называли себя «Зелёные».

В 1921 году, отчаянно нуждаясь в работе, уезжает в Германию, затем — в Париж, где пробудет следующие десять лет. Он пишет репортажи и новеллы для шведских социалистских газет и журналов, трудясь посудомоем в большом отеле возле Северного вокзала в Париже. Эйвинд пишет сотни зарисовок из жизни, с одной стороны, родного Норрботтена, а с другой — Европы после Первой мировой войны.

Первая книга Юнсона — сборник рассказов «Четверо чужеземцев», была опубликована осенью 1924 года, затем вышли романы «Тиманы и справедливость» (1925), «Город во тьме» (1927) и «Город в свете» (1928). Интересно, что в романе «Город во тьме» автор описывает северный городок у себя на родине в Норрботтене, холодный и темный, а «городом света» для него является Париж. Однако жизнь главного героя в Париже вовсе не безоблачна: молодой шведский писатель голодает, ожидая рекомендательное письмо и денежный перевод от родных. Очевидны и параллели с романом «Голод» Кнута Гамсуна (к тому времени вышло два шведских перевода «Голода», 1911 и 1920 гг.).

В эти годы Юнсон был увлечен новейшими веяниями в европейской культуре: интуитивизмом Анри Бергсона, психоанализом Зигмунда Фрейда, художественными открытиями модернистов, прежде всего техникой «потока сознания» Пруста и Джойса. Интересно, что Швеция открыла для себя модернизм именно благодаря «рабочим писателям» — Эйвинду Юнсону, Харри Мартинсону.

В 1927 году Эйвинд Юнсон женился на Осе Кристофферсен (1900–1938), в 1928 году у них родился сын, и чeрез два года семья вернулась на родину. Однако брак был недолгим, первая жена умерла в 1938 году. Через два года Юнсон женился на Силле Франкенхойзер (1911–2002) — писательнице и талантливой переводчице. В этом браке родилось двое детей, а также появились шведские переводы произведений Камю, Франса, Сартра, Ионеско, других датских, немецких и английских писателей. Силле участвовала в создании шведской ассоциации переводчиков и с 1954 года была членом ее правления. Стремясь укрепить позиции переводчиков, она настаивала, чтобы их имена появлялись на титульных страницах книг, что впоследствии стало нормой.

Романы Юнсона конца 1920-х-начала 1930-х гг. — «Память» (1928), «Комментарий к падению звезды» (1929), «Бобинак» (1932), «Дождь на рассвете» (1933) — погружают читателя в мир одиноких людей большого города, с их внутренними монологами, часто иррациональными поступками и трагическим мироощущением. К этому времени относится один из искуснейших рассказов Юнсона — «Трудный час» (1929). В центре повествования одно решающее мгновение в жизни героя, несколько минут перед самоубийством, но автор показывает читателю внутренний монолог героя, открывающий всю его предысторию.

«Вероятно, это первый в шведской литературе образец техники «потока сознания», которая с этого времени органично вошла в творческий арсенал писателя», — писал об этом произведении Э. Юнсона литературовед А. Мацевич.

В период 1934–1937 гг. Юнсон написал четырехтомную эпопею — цикл автобиографических романов о подростке Улофе: «Это был 1914 год», «Вот она, твоя жизнь», «Не оглядывайся!» и «Последняя игра юности» (в 1945 году он переиздает их под общим названием «Роман об Улофе»). Это проникновенная история взросления четырнадцатилетнего юноши Улофа Перссона, который с ранних лет сталкивается с жизненными трудностями — поисками работы, изнурительным трудом и нуждой, болезнями и смертью. Он упрям и хочет всего добиться сам, постоянно стремится к самообразованию, много читает.

Среди шведских писателей Эйвинд Юнсон одним из первых публично высказывался об опасности фашизма, последовательно осуждая нацистскую идеологию. Наряду с П. Лагерквистом, В. Мубергом и X. Мартинсоном он участвовал в антифашистских митингах и изданиях, ратовал за помощь Испанской республике. Активно выступал и в защиту Финляндии во время зимней войны 1939–1940 гг. В годы Второй мировой войны он совместно с Вилли Брандтом (получившем в 1971 году Нобелевскую премию мира) издавал газету норвежского Сопротивления «Рукопожатие».

Если в юности Эйвинд Юнсон придерживался идей пацифизма и отказа от насилия, то в конце 1930-х гг. эта позиция уступает место стремлению к активному сопротивлению злу, что нашло свое отражение в романах «Ночные маневры» (1938), «Возвращение солдата» (1940), а также трилогии «Крилон», аллегорически описывающей борьбу со злом.

Период начала 1940-х годов в Швеции называли «временем боевой готовности», или «временем мобилизации». Страна не участвовала во Второй мировой войне, но шведы понимали, что может наступить момент, когда и им тоже придется сражаться, хотя и не совсем понимали, на чьей стороне и каким образом. Шведские писатели пытались осмыслить происходящее, выработать какую-то позицию. Трилогия Юнсона «Крилон», экспериментальная по своей художественной форме, сочетающая черты реализма, символизма, шпионского романа, приемы аллегории и пародии, представляет собой в то же время однозначное гуманистическое высказывание автора, его взгляд на мировую историю. Борьба между стокгольмским маклером Крилоном, исповедующим принципы гуманизма, демократии и терпимости, и его беспринципными и агрессивными конкурентами олицетворяет противоборство политических сил и утверждение авторской позиции.

После войны писатель стал в резкую оппозицию сталинскому режиму, в 1947 году, когда в Советском Союзе праздновали юбилей революции, Юнсон выступил по радио с осуждением большевизма. Вероятно, это стало причиной того, что произведения писателя долгие годы не издавались на русском языке — первый сборник рассказов вышел в 1986 году.

Первое послевоенное произведение в творчестве Юнсона и один из его главных романов — «Прибой и берега» (1946). Сюжетной основой стала «Одиссея» Гомера — одна из любимых книг писателя в юные годы. Главной темой романа, имеющего знаменательный подзаголовок «Роман о нынешних днях», становится возвращение солдата с войны. В английском переводе книга вышла под названием «Возвращение в Итаку: Пересказ „Одиссеи“ как современного романа».

Писатель переосмыслил характеры античных персонажей, мотивировку их поступков. Лишенный героико-эпического ореола, Одиссей предстает как фигура глубоко трагическая. По своей природе герой Юнсона не является воином или властителем, он — труженик, физически и духовно травмированный кровавой жестокостью войны. Вернувшись домой, Одиссей, поклявшийся никогда больше не убивать, вынужден снова пролить кровь, чтобы покончить с женихами Пенелопы, рвущимися к власти и грозящими разорить родную Итаку. Этот, казалось бы, справедливый акт насилия грозит роковыми последствиями, и он ложится тяжким бременем вины на Одиссея.

Одиссей, Пенелопа, Телемах и другие известные герои в романе Юнсона лишены героического ореола. Изменение акцентов, чуждый античной эпохе психологизм, склонность героев к самоанализу, натуралистичность и грубость некоторых эпизодов — все это было призвано приблизить действие к современности. Ключевое значение для Юнсона имеет момент нравственного выбора:

Книга принесла Юнсону международное признание, он стал представителем Швеции в ЮНЕСКО, провел несколько лет в разных европейских странах: Швейцарии, Англии, Греции. Именно послевоенные исторические романы составляют важный вклад писателя в шведскую и европейскую литературу. В 1953 году Эйвинд Юнсон получил почётную степень доктора Гётеборгского университета, а в 1957 году был избран членом Шведской академии.

На русском языке роман вышел в 1988 году в прекрасном переводе Юлианы Яхниной.

Напряженные размышления Юнсона о месте человеческой личности в истории, о власти и ее гнете над человеком нашли наиболее полное образное воплощение в его самом большом и, вероятно, значительном романе «Времена его милости» (1960).

Писатель обратился к событиям VIII–IX вв., когда Карл Великий — «его милость» — создавал свою могущественную империю. Эта империя представляет собой сильное, богатое, влиятельное государство. Однако Юнсон предпочитает описывать властителя глазами его жертв. В центре романа — драматическая судьба Йоханнеса Лупигиса, юноши из покоренной франками Лангобардии. Утратив семейный кров и надежду на личное счастье, пережив бессильный гнев и отчаяние, Йоханнес внешне смиряется. Со временем, благодаря способностям и знаниям, он становится тайным летописцем самого императора. Но за показным смирением таится верность своему порабощенному народу. В своем дневнике он старается сохранить память об идеалах свободы, о культурном и духовном наследии лангобардов. Здесь можно увидеть и отсыл к современности, ведь Юнсон пытается найти ответ на извечный вопрос, как сохранить личную свободу при тоталитарном режиме.

Роман «Эпоха его величества» принес Юнсону литературную премию Северного совета (1962), писатель стал первым обладателем этой награды. Книга вошла в сотню лучших романов XX столетия по версии шведских читателей, так называемую «Библиотеку мировой литературы» (Världsbiblioteket – список 100 лучших книг мира, составленный в 1991 году шведским литературным журналом Tidningen Boken на основе голосования членов Шведской академии, Академии детектива, библиотекарей, писателей и читателей).

Присуждение в 1974 году Эйвинду Юнсону Нобелевской премии, вместе с его земляком, таким же «рабочим писателем», Харри Мартинсоном, вызвало очень неоднозначное отношение: ведь оба писателя к тому моменту сами были членами Шведской академии. И если простые читатели радовались этому выбору, ведь оба автора были очень популярны, то коллеги по писательскому цеху и литературные критики отреагировали очень негативно, сочтя такое решение неэтичным. Писатели не могли не видеть эти отзывы и очень из-за этого переживали. В 1976 году ушел из жизни Юнсон, а в 1978 году трагически обрывается жизнь Харри Мартинсона.

Но это уже не имеет отношения к репутации Эйвинда Юнсона как одного из крупнейших писателей ХХ века.