Текст: Евгения Доброва

Английский прозаик Хьюберт Монтегю Крэкенторп (Hubert Montague Crackanthorpe, 1870—1896), декадент и эстет, певец воды и дождевых облаков, утонул в Сене в двадцать шесть лет при невыясненных обстоятельствах. «Виньетки» стали последней его прижизненной книгой. Это поэтизированный фрагментарный травелог, написанный в путешествиях по Западной Европе и состоящий из тридцати семи миниатюр.

На русском языке Крэкенторп публикуется впервые — стараниями издательства Ibicus Press, основанного писателем и переводчиком Леонидом Александровским в 2024 году и специализирующегося, в частности, на выпуске литературных редкостей. Открывает книгу предисловие современного английского поэта, музыканта и издателя Дэвида Тибета (Current 93, Durtro Press), написанное им специально для этой публикации.

Хьюберта Крэкенторпа относят к когорте так называемых «молодых трупов» — это встречающееся в литературоведении определение объединяет несколько имен представителей поздневикторианской художественной богемы, умерших в возрасте около тридцати лет: Эрнеста Доусона, Лайонела Джонсона, Обри Бердсли, Эрика Стенбока... Многие из них вращались на орбите главной литературной звезды эпохи — Оскара Уайльда — и были связаны с «Желтой книгой», самым новаторским литературным журналом лондонского декаданса. Писал для The Yellow Book и Крэкенторп.

Аристократ, богатый наследник, он нередко путешествовал по континенту. Во Франции Крэкенторп посещал Лангедок-Руссильон, Прованс, Пиренеи; в Испании — Страну Басков, возвращался во Францию, оттуда — в Англию, снова ехал по французским землям, видел Нормандию, Кальвадос; заигрывающий с космополитизмом, словно кокетка, Париж; затем любовался Женевским озером в Швейцарии; снова прибывал во Францию; затем исследовал Монако, Флоренцию и юг Италии.

«Виньетки» — книга, прозрачная от дыхания ветров и вод. Ее герои — синева залива, солнечный свет, грозовые облака, саван призрачного тумана… Пустынный парк, таинственные драпировки воздуха, рассеянный эскадрон гигантских столпов дождя, тучи над кипарисами итальянского городка, небеса с таинственно-голубой подкраской… Редко — горожане. Крэкенторпа больше интересовала природа, что роднит его с английской кантри-поэзией. Кипение лондонской жизни он видел как хлопотливое торжище греха, суетная портовая улица Неаполя представлялась ему пронизанной сатанинским заворожением — певцом городских энергий он не был, предпочитал любоваться видами снежных гор и холмов цвета индиго, рябящих бледный, жидко-золотой закат. Или всматриваться в черную необъятность моря, в тайну ночи, чтобы снова осознать то, как мелка жизнь, и что любовь есть не что иное, как сладострастная иллюзия, и позавидовать морю и его воздыханиям во дни, когда конец давно наступил.

Жанр, в котором созданы «Виньетки», можно определить как гибридный: нечто среднее между стихотворениями в прозе и прозаическими миниатюрами. Помимо миниатюризации, живописности и бессюжетности стиль цикла отличает внимание к звукописи: в оригинале можно увидеть повторы слогов и согласных. Увлечение фоникой для английского литератора тех лет было новшеством и указывало на французское влияние.

Градируя поэзию и прозу как таковые, литературный критик Людмила Вязмитинова утверждала, что поэзии свойственна центростремительность (фокус внутрь и вглубь), а прозе — центробежность (фокус вовне), и в этом их главное отличие. Рассуждая в этих категориях, некоторые «Виньетки» Крэкенторпа центробежны (автор осмысляет разворачивающийся перед ним мир), а некоторые — центростремительны, и здесь даже может поменяться вектор подачи, например, в какой-то момент уже не повествователь смотрит на природу, а природа — на него.

«В зеленостеблевых джунглях прячется мир занятых своим молчаливым трудом существ — вечно куда-то спешащих муравьев; майских жуков — серых, сонно копошащихся тяжеловесов; (…) полированных черных жуков на побегушках; каких-то злобно глядящих краснотелых летунов, то замирающих, то стреляющих туда-сюда по воздуху.

Все они по очереди приходят посмотреть на меня. Парочка синих мясных мух прошмыгивает наперегонки; пушистая пчела довольно напевает, перелетая с цветка на цветок; и черные неприятные мухи нависают, свесив длинные трусливые лапки».

При чтении «Виньеток» создается ощущение вневременности — автор главным образом рисует картины природы, а она неизменна. И небо в 1896 году не отличается от неба нынешнего, и море. Разнятся только некоторые звуки — скрип колес, свист хлыста вместо шуршания шин, — но утренний поезд все так же пробегает через Кастелло на пути во Флоренцию, и Везувий все так же дышит дымом на залив. Если говорить про время как стилистическую категорию, оно в этой книге неспешное, темп письма крайне неторопливый. Шарм старосветской медлительности, элегантно преподнесенный переводчиком. Еще одна особенность травелога — автор почти не пользуется обычным для путевой прозы приемом «взгляд чужака» (который способен увидеть то, что слишком привычно для аборигенов и потому не замечается ими), то есть не выуживает странности. Ему как будто все знакомо. В любой стране, по которой он путешествует. Он — часть этого мира.

У Крэкенторпа есть какое-то особое чувство воды. Его манят заливы морей, реки, синь и влажная дымка. Что наводит на мысль: едва ли его таинственная гибель — убийство. Скорее всего, ушел сам. По текстам видно, как завораживала его вода. Она течет из виньетки в виньетку: мельничный ручей в Помпеях; журчащая Рона; Темза с ползущим над ней темно-рыжим туманом; погруженные в тихую медитацию голубые глубины Женевского озера, величавого, словно красивая спящая женщина, или долгие часы трясущегося от гнева; застылый в синеве Неаполитанский залив…

Крэкенторп писал и о великой меченосной гвардии солнца, искрах рассвета и малиновой пудре заката, воспевал подожженный солнечным сиянием ковер из облаков — словно огромный тент из обожженной кованой меди... Но красота не приглушала ощущения «безжалостной ничтожности жизни и тщетной обманчивости любого усилия, горького сопротивления смертельному угасанию, острой тоски по вере в смутную возможность продлить существование за чертой... Слова древнего изречения обернулись для него насмешкой: «Не насытится глаз, глядя; не наполнится, слушая, ухо».

«Виньетки», мерцающая зыбкая книга, как сказал о ней Тибет, начатая в апреле 1895-го и завершенная в апреле 1896-го, была издана летом того же года, а уже в ноябре Крэкенторпа не стало.

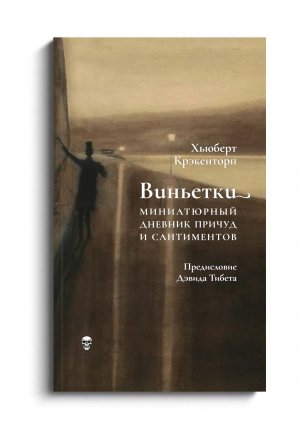

Хьюберт Крэкенторп. "Виньетки: миниатюрный дневник причуд и сантиментов"

Пер. с англ. Л. Александровского. — М.: Ibicus Press, 2024. — 96 c.

Праздник вознесения в Арле

Городское население выливается наружу после мессы, заполняя собой каждую кривую улочку, – румяные крестьяне в накрахмаленных воскресных рубахах; арлезианцы с оливковой кожей и греческими лицами в причудливых кружевных головных уборах; напыщенные petits messieurs en chapeau rond в плохо сидящих complets; вопящие стайки мальчишек; праздные высокомерные зуавы в гладких красных бриджах, белых гетрах и небрежно сидящих фесках.

Блеянье овец, жалобное, несмолкающее и похожее на погребальную песнь, полнит Пляс де Форум; животные лежат, сваленные на гравий, ноги связаны под животами, худые шеи беспомощно вытянуты; и за ними, огромные зеленые зонтики батальона морщинистых старух – торговки фруктами, рядами рассевшиеся пред своими корзинами.

Странное собрание запахов – сыра, рыбы, цветов – плывет в воздухе: в каждой аллее на углу стоит сам себе аукционист из числа потных орущих продавцов ножей, карманных книг, ножниц по стеклу, хромолитографий, цемента, песенных нот, сабо. Старый еврей в цилиндре гнусаво рекламирует жидкость для дегустации вина, пугая бесконечными страшными историями о гнилых урожаях, о винах, сделанных из уксуса с сахаром, или еще из гипса; странствующая педикюрша оказывает услуги, не слезая с козлов роскошно разрисованного вагончика, под аккомпанемент большого барабана и звона тарелок; неизбежный силач нагло бросает вызов толпе – разбить булыжник о его голую волосатую грудь; ну и гадалка с повязкой на глазах с механическим бесстыдством травит байки об амурных выходках неразборчивой современной молодежи.

Загородный бульвар ярко сияет товаром коробейников, на ветру весело плещутся красные, желтые, голубые ткани; ярмарочные циркачи суетятся с последними приготовленьями, сколачивая будки со скелетами, разворачивая огромные мотки побитого брезента; духовой оркестр Grand Musée fin de siècle выдувает в медные трубы хриплую оглушительную мелодию; и куда ни глянь – везде, в туннеле из бледно-зеленых платанов, плотным потоком струятся толпы мужчин и женщин.

Весна в Беарне

1 мая

Это случилось внезапно, но, кажется, она все-таки наступила: тополя принялись махать золотистой зеленью; фруктовые деревья нарядились в хрупкие белоснежные одежды, как на праздник; почтенные дубы развернули ранние листочки; улицы припорошились золотым мусором. ...

Синий лен колышется чувствительным морем; фиалки выглядывают из-под мха; под каждой изгородью пучками первоцвет; ручейки заливаются пронзительными благодарными трелями.

Густые грядки орхидей красят луга пурпуром, и бабочки убыстряют свое порхание; солнечные лучи дышат на бледную лесную листву; воздух становится сладким от запаха весны, и громким от трепета крыльев. ...

.....

Это длится не больше недели – быстротечное настроенье соблазнительной нарядности, мгновенного избавленья от коричневого зимнего старья ради улыбающихся обновок – белизны и золота, свежей зелени, голубой бирюзы. ...

Потом все это улетучивается, и долгие, терзаемые жаждой месяцы беспощадно жарит летнее солнце.

Набережная Челси

26 июня

Я сиживал там, провожая короткие зимние дни и наблюдая за тем, как световые шары – малиновые, изумрудные, бледно-желтые – выплывают, один за другим, из ползущего по реке темно-рыжего тумана.

Но милее всего это место жаркими летними вечерами, под небом, набухшим удушливым цветом, со звездами, светящими скромно и неярко. Именно в такие моменты пульс города замедляется, и чешуйки на воде переливаются маслянистым золотом под защитой батальона фонарей. Мост протягивает свои исхудалые предплечья от берега к берегу, и шарканье ног удаляющейся фигуры звучит громко и одиноко в тишине. ...

Здесь, если подождать подольше, можно услышать нескончаемый вой сирены, который, кажется, втянул в себя всю лондонскую тоску, в то время как поезд вторит ей последним, выдыхающимся трубным гласом, торопливо продираясь сквозь ночь, харкая клубами белого дыма и громыхая по мосту в направлении темных предместий.

Богоматерь улицы нашей

17 августа

В тот момент, когда лондонское солнце касается сумрачных лавок своей грязноватой палитрой – состаренным золотом и багрецом развешанных мясных туш; металлической зеленью спелой капусты; коричневатой желтью картофельных залежей; яркой белизной криво наклеенных рекламных объявлений – тогда-то и наступает время повстречать ее. Увидите ее растрепанной, с непокрытой головой; задрипанная, с острыми углами шаль укрывает ей спину, а спереди раздувается грязный фартук; она перегораживает собою тротуар; царит в своем углу улицы, где не смолкают детские крики и под гулким топотом копыт бьется припадочный пульс асфальта.

У нее всегда на груди ребенок; ее обнаженные предплечья размерами не уступают мужским; она смотрит упрямо и сердито; когда смеется, делает это с резкой, суровой веселостью. Она всегда несет свою нищенскую солидность с твердым и вызывающим достоинством, что превращает ее в безусловный символ кокни-материнства.

Старый Марсель в полдень

10 октября

Вверх по лестничным улицам – темным расселинам, теснящимся промеж слоистых обрывов; вдоль пирса и его щегольских, оборванных, драчливых цветов, источающих жизнь и кишащих в ней, – негры, китайцы, арабы, ласкары, итальянцы, греки – озлобленное тысячеязыкое жужжание, цоканье копыт тянущих поклажу мулов. ... В полдень, когда гладкие мостовые сладострастно купаются в солнце, можно почувствовать, как в бесноватой горячке бьется пульс старого Марселя. ...

Южное солнце отсыпает золотую дорогу через море, сверкающее как чаша с расплавленным металлом; хрупкие мачтовые леса затвердевают в узор, будто под рукой опытного гравера; бок о бок возлежат стада пароходов – молчаливых сонных краснопузых чудищ; а вон там, высоко над городом, тонкий силуэт базилики Нотр-Дам-де-ля-Гард мерцает предзакатной позолотой. ...

Эти бесцеремонные сонмища кричащих оттенков, этот яростный разлив самоей жизни в старом Марселе в полдень!

Чертоза ди Валь д’Эма

20 октября

Я сидел на террасе старого дворца и ждал явления грозовых облаков. Солнце ушло, и с ним острословный блеск города; дыхание сирокко нагоняло тепла и влажности; Флоренция, охряная и гнетущая, лежала предо мной, выпевая свои тягучие бронзовые ноты.

Внизу, по колено в желтой неспокойной воде ручья, рыбак водил неводом, тихо дергая его тонкую основу; и, пока я наблюдал за ним, меня накрыло судорожное желание увидеть это место таким, как в прошлом году, когда оно пленило меня нежным сентябрьским полуднем – украшенным мягким светом, источающим кокетливую простоту и благоприятный, насыщенный покой. И совсем скоро, по мере того как темнело небо и дождевые облака – хмурое набухающее стадо – сдвигались над кипарисами Сан-Миниато, мне почудились звуки торжественных органных пассажей, и, сквозь сумрак плохо освещенной часовни, образы сбирающихся в круг фигур в белых облаченьях. Пение церковных колоколов пронзило воздух: все остальное казалось стихшим – любовь и убыстряющаяся радость от жизни – и с какой-то детской непоследовательностью, рожденной, быть может, забавной литературной привычкой, я почувствовал, что немного им завидую – этим высоким отцам в белых одеяньях – их миниатюрным рядам монашеских садиков, их одиноким прогулкам под бледно-лимонными сводами аркад.

Так я и начал ходить туда, шлепая по пыльным дорогам в лицо надвигающейся буре. Серые оливковые деревья, росшие у дороги, цветом вторили небу; повсюду кругом гроздья свисали с лозы, деликатно умирая, устало изогнувшись и понурив хрупкие гирлянды бледно-золотых листьев; тут и там мерцали алые крапины ягод, словно неубранные следы давно закончившегося праздника.

Прежде чем мы взобрались на холм, пошел дождь – неторопливая прелюдия из гигантских капель; и пелена его, будто фата из серой марли, туманила вид на бело-фасадные виллы, сидящие по холмам, превращая кипарисы в стражей, тусклых и колючих.

Брат Агостино поприветствовал меня у врат, мне показалось, мимолетной улыбкой узнаванья; затем, перед собраньем шумной сельской молодежи и грубоватых флорентийских извозчиков, заполонивших коридор, выраженье лица его вернулось к терпеливой безучастности привычной усталости.

По кафельному полу монастырского дворика грохотал танец дождя; большой колодец, заросший вонючей травой, выглядел покинуто и дряхло; затхлый аромат, словно предвестник скорого разложения, плыл над просторным садом.

В часовне к нам присоединилась группа крикливых американцев, с самодовольным видом внимавших поверхностным разъясненьям брата Агостино касательно фресок, витражей и элегантной могилы основателя монастыря.

Само это место казалось сильно изменившимся: его прекрасная необычность улетучилась; древняя Чертоза открыла себя торопливым взглядам туристов, а твердоликий брат Агостино, утомленный, с мозолями на ногах, оказался низведен до банальной роли угодливого гида.