Текст: ГодЛитературы.РФ

Современность полна масштабных проблем: эпидемии, военные конфликты, глобальное потепление... Им не то что трудно противостоять - их даже трудно осмыслить, ведь мы замечаем лишь части ужасной картины и по понятным причинам не видим целого. Чем с удовольствием пользуется наш мозг, загоняя нас в ментальные ловушки и запутывая в череде когнитивных искажений.

Как итог - зачастую мы перестаем воспринимать реальность такой, какая она есть. Ведь если проблема не находится прямо перед нами и будто бы не влияет на нашу жизнь, то мы умеем проявлять чудеса ментальной гибкости.

Но как именно это работает? Что позволяет нам закрывать глаза на действительность? Преподаватель и экономист Лучано Канова с опорой на результаты исследований готов ответить на эти вопросы. И что особенно ценно - в легкой и дружелюбной манере. Предлагаем прочитать фрагмент о том, почему же нам трудно воспринимать абстрактные угрозы всерьез.

Невидимый слон: Как не попадать в ментальные ловушки / Лучано Канова ; Пер. с итал. Ирины Ярославцевой — М. : Альпина Паблишер, 2025. — 235 с.

Глава 2. Как примириться с будущим. Изучаем арифметику дальновидности

Будущее вскоре станет делом прошлого. Джордж Карлин1

- Скажи скорей, чтоб я на крыльях быстрых,

- Как помысел, как страстные мечтанья,

- Помчался к мести2.

Этими словами принц Гамлет призывает дух своего отца, чтобы тот помог ему избавиться от паутины сомнений, опутавших его разум и парализовавших его. Убивать или не убивать дядю Клавдия?

Вот в чем вопрос.

Если как следует присмотреться, то с первых же строк великой шекспировской трагедии нам становится понятно, что главный герой уже располагает всей необходимой информацией для планирования и совершения своей мести. Мы знаем, что дядя убил его отца, поэтому дальнейшее действие лишено детективной интриги.

С этого начинаются изнурительные, но не менее прекрасные метания смущенного разума одного из любимейших литературных персонажей всех времен, одержимого сомнениями и охваченного безумием, пока все не заканчивается кровавой развязкой.

С точки зрения современного театра и кинематографа сюжет просто идеален. Однако подумайте, сколько людей напрасно погибло по ходу трагедии, и история уже не покажется вам такой безупречной. Разве бедняга Полоний, хоть он труслив и малодушен, заслужил участи быть заколотым, ведь он вовсе не хотел быть втянутым в разборки датской королевской семьи? А как насчет ни в чем не повинной Офелии, ставшей жертвой токсичной и безответной любви?

Не случайно в психологической литературе Гамлет считается примером нерешительности, или, используя научные термины, образцом инертности и прокрастинации. Причины такого состояния принца Гамлета объясняют по-разному. Возможно, это форма безумия, нарушившего его когнитивные способности и внушившего ему ложные чувства превосходства, что не позволяло ему сделать правильный выбор. Или же это моральная щепетильность: вспомните сцену с дядей Клавдием, которого он застал врасплох и мог бы сразить одним ударом шпаги, но не посмел, пока его враг молился (уж лучше бы он застиг его за каким-нибудь гнусным поступком). На самом деле речь идет о простой нерешительности, поскольку призрак отца мог оказаться галлюцинацией, и принимать его откровения за чистую монету было бы просто глупо.

В том, что произошло с принцем Гамлетом, нет ничего необычного: даже в менее запутанной ситуации человек часто не в состоянии принять правильное решение, которое выведет его из тупика.

Таким образом, даже когда нам совершенно ясно — прогнило что-то в Датском королевстве (возможно, потому, что растаяло слишком много снега), люди, компании и всевозможные сообщества не торопятся проявлять инициативу, чтобы смягчить или ослабить последствия глобального потепления.

Одна из самых серьезных экономических проблем, связанных с прокрастинацией, касается наших отношений с будущим и, в частности, нашей способности правильно просчитывать все связанные с ним риски.

Народная мудрость веками твердит нам: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе».

Так устроен мозг актуальной версии Homo sapiens, и именно это определяет наш образ мышления. У пещерных людей — охотников и собирателей — была лишь одна забота: найти хоть какую нибудь еду, чтобы дожить до следующего дня. Перед лицом столь неотложной потребности у них и мысли не возникало о каком либо долгосрочном планировании. Даже по прошествии миллионов лет благодаря этой особенности мозга мы очень четко видим то, что происходит сейчас (или в тот промежуток времени, который мы называем «настоящим»), и гораздо меньше заботимся о том, что относится к будущему, которое воспринимаем как нечто отдаленное. Одна из причин, почему нам так трудно устоять перед соблазном съесть высококалорийный десерт со взбитыми сливками, заключается в том, что наш вес не увеличивается прямо сейчас, в момент поедания торта — это случится только потом, и мы не можем просчитать, каких усилий нам будет стоить завтрашняя пробежка, чтобы сжечь лишний жир.

Почему большинство людей так мало экономят? Потому что они ясно видят, сколько денег у них в распоряжении сегодня, и в то же время не могут отчетливо представить себе все преимущества сбережений на будущее, даже если речь идет о небольших суммах. В известном обозрении Journal of Consumer Research есть статья, посвященная именно этому феномену. В одном из проведенных исследователями экспериментов приняли участие две группы индийских фермеров, для которых были разработаны две полугодовые программы накопления денежных средств. Условия были одинаковы для обеих групп, за исключением одного нюанса: первая группа получила предложение в июле, с тем чтобы завершить программу в декабре; а вторая — в августе, чтобы закончить в январе следующего года. В результате участники из первой группы сэкономили гораздо большие суммы, чем те, кто был во второй группе. Все дело в том, что декабрь во временном горизонте вкладчика представляет собой часть текущего года и входит в понятие «настоящего», а вот январь следующего года воспринимается как часть будущего, то есть более отдаленного срока.

Поклонникам эпопеи о Гарри Поттере не составит труда вспомнить один из эпизодов четвертой книги «Гарри Поттер и Кубок огня». Столкнувшись с загадкой золотого яйца, в котором была подсказка для второго тура Турнира трех волшебников, юный маг демонстрирует типичное поведение нерадивого студента: тянет время до последнего, чтобы поработать над загадкой, пока наконец не наступает Рождество. Только когда праздники заканчиваются, Гарри осознает, что второй тур уже скоро. Тогда он выходит из мысленной спячки и совершает поступок, который двигает сюжет вперед.

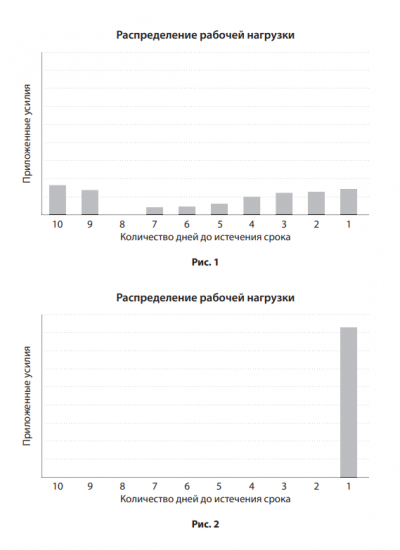

Проблема прокрастинации часто возникает во время обучения, особенно тогда, когда нужно готовиться к экзамену. Это относится к любой работе, выполнение которой рассчитано на длительный срок: наш разум полагает, что он распределяет рабочую нагрузку в соответствии с гистограммой на рисунке 1. Тем не менее факты свидетельствуют о том, что реальное распределение наших сил гораздо чаще соответствует гистограмме на рисунке 2.

Эти рисунки могли бы служить научной иллюстрацией для одной сцены из знаменитого комикса «Кельвин и Хоббс»3, в которой Кельвин беззаботно играет в песочнице, а его друг Хоббс спрашивает: «У тебя уже есть идеи для той истории, которую ты сочиняешь?» Кельвин, продолжая играть, отвечает: «Пока нет, я жду вдохновения. Творческий процесс нельзя включить как лампочку. Нужно ждать подходящего настроения». И когда плюшевый тигр спрашивает мальчика, что же такое подходящее настроение, Кельвин выдает свой легендарный ответ: «Паника в последнюю минуту».

Данные о глобальном потеплении и прежде всего та инертность, которую до сих пор демонстрируют люди, недостаточно серьезно относясь к этой проблеме и связанным с ней трудностям, как раз и являются следствием именно этой ментальной ловушки.

Беда в том, что в глобальном потеплении заложена идея будущего, которое для нас слишком неопределенно из-за всех тех взаимосвязанных решений, которые мы должны принимать как отдельные элементы такой сложной системы, как человечество. Если вы вспомните календарь на 90 лет, который я вам привел в начале книги, то путаница, связанная с планированием и принятием решений, станет еще более очевидной.

Нелегко принимать решения о будущем, особенно потому, что нам так трудно себе его представить.

Наш мозг функционирует таким образом, что немедленно дает нам знать о сиюминутной выгоде, но отнюдь не торопится сообщать нам о тех преимуществах, которые мы можем получить позже. Если добавить к этому тот факт, что с улучшением условий жизни возрастает количество и сложность принимаемых нами каждый день решений, то картина становится еще более запутанной.

Сложность (cum-plicato на латинском, то есть «со складками») — совсем как мятая рубашка, которую неприятно носить, потому что складки натирают кожу. Так что нам предстоит найти подходящий утюг, чтобы разгладить контекст, в котором мы принимаем свои решения, и тем самым облегчить восприятие информации.

Способность предсказывать будущее не заложена в человеческой ДНК, а значит, ее нужно выработать и развить. Давайте проведем еще один мысленный эксперимент. Представьте, что я стою в дверях вашего дома с экземпляром своей книги, принесенной в подарок, и делаю вам следующее предложение: «Вместе с книгой я подарю вам прямо сейчас коробку с пятью шоколадными конфетами. Или коробку с десятью конфетами, но только через неделю».

Как бы вы поступили?

Единственно верного ответа не существует, хотя многие, возможно, решили бы подождать семь дней. Другие, более нетерпеливые и жадные, предпочли бы получить подарок немедленно.

Во второй части эксперимента я опять прихожу к вам с книжкой, но уже с другим предложением: «Кроме моей книги вы через год получите коробку с пятью шоколадными конфетами. Однако если вы согласны подождать год и еще неделю, то получите вдвое больше конфет».

Что бы вы решили в этом случае?

Я уверен, что большинство читателей во втором случае без труда приняли бы решение подождать чуть дольше и получить коробку с десятью конфетами, хотя по сути оба этих предложения одинаковы. Как в первом, так и во втором примере в действительности вы получаете конфеты, если соглашаетесь подождать одну неделю. Загвоздка лишь в том, что неделя, начинающаяся с сегодняшнего дня, почти всегда отличается в нашем представлении от недели, которая будет через год.

Если вам когда нибудь дарили подарочный сертификат с широким выбором вариантов досуга, то вы представляете, насколько часто люди попадают в эту ловушку: масса привлекательных мероприятий, включая отдых в спа-салоне с сеансом массажа шиацу, который можно забронировать на любые выходные в течение 12 месяцев, убаюкивает наш мозг. Год кажется бесконечно долгим, и мы не видим никакой проблемы в том, чтобы в любой момент найти в календаре подходящие выходные для посещения спа-салона. Между тем дни, недели и месяцы пролетают незаметно, и вот нам уже приходится записываться в спа-салон в самый последний момент (выбирая из нескольких оставшихся окошек для записи) или даже за отдельную плату продлевать срок действия подарочного сертификата.

Близорукость в принятии решений, в силу которой мы придаем мало значения завтрашнему дню, обязана своим существованием двум факторам. С одной стороны, человеку хочется иметь все и сразу, потому что он каким то образом догадывается, что будущее может и не наступить. К примеру, если бы я узнал, что серьезно болен и у меня почти нет шансов прожить еще 10 лет, с рациональной точки зрения было бы понятно, что теперь моя главная и единственная цель — накопление максимального количества ресурсов в кратчайшие сроки. С другой стороны, нетерпение также может возникать из-за искаженного восприятия будущего: сегодняшнему дню мы приписываем избыточное значение, а то, что может произойти в далеком будущем, напротив, недооцениваем.

С точки зрения глобального потепления это важнейшая тема, давшая старт таким крупным исследовательским проектам, как тот, что представлен в Докладе Стерна. Сэр Николас Стерн, экономист, работавший одно время в британском правительстве, был также координатором научной работы, которая заложила основу для количественной оценки ущерба от изменения климата в денежном выражении. В докладе, опубликованном в 2006 г., он заявил о необходимости ежегодно выделять около 1–2% мирового ВВП (около $80 трлн США), чтобы предотвратить ущерб из-за климатических изменений, который может достигать 20% стоимости всего производства.

И снова нам приходится делать выбор между сегодняшним и завтрашним днем. По сути, камнем преткновения в научных дебатах становится вопрос: во сколько можно оценить будущее? Какой коэффициент применим к благосостоянию еще не родившихся поколений в сравнении с теми, которые составляют население нашей планеты сегодня?

Это трудные вопросы, и в мире, где ценится мгновенное удовлетворение желаний, непросто четко обозначить контуры будущего и так то неопределенного, а уж тем более с нашей склонностью периодически делать выбор импульсивно, не задумываясь.

1 Джордж Д.П. Карлин (1937–2008) — американский стендап-комик, писатель, сценарист и продюсер.

2 Шекспир У. Гамлет. Акт I, сцена 5. Пер. М.Лозинского.

3 «Кельвин и Хоббс» — ежедневный комикс, придуманный и созданный американским художником Б. Уоттерсоном про приключения и шалости шестилетнего мальчика Кельвина и его плюшевого тигра Хоббса. Публиковался с 1985 по 1995 г., на пике популярности выходил в более чем 2400 газетах по всему миру.