Текст: Анастасия Кейзерова/РГ

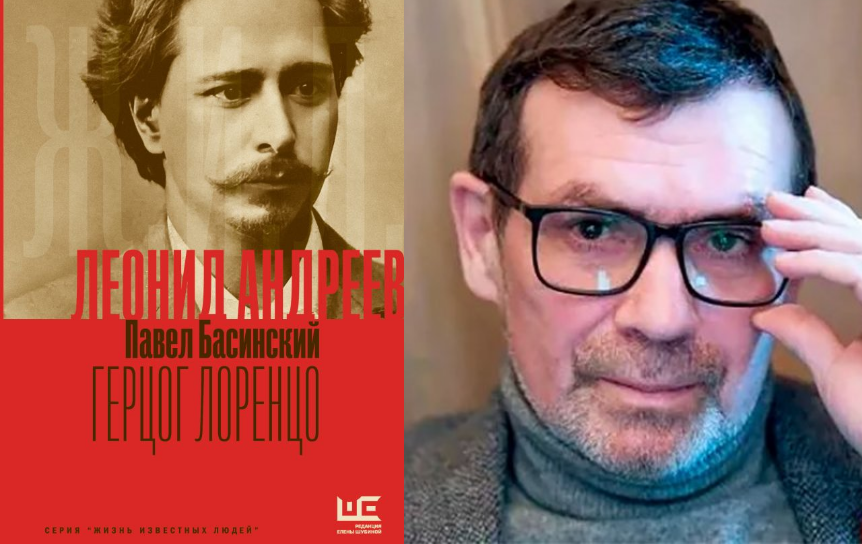

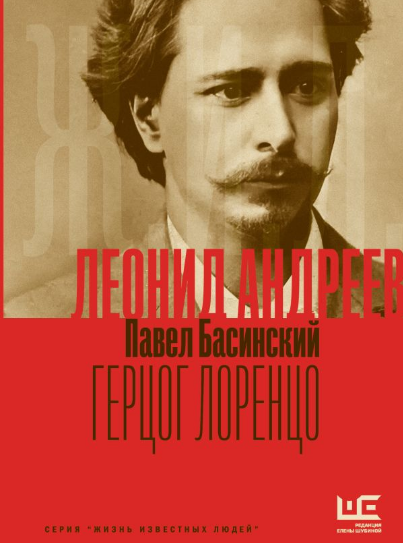

Новую серию «Жизнь известных людей» в «Редакции Елены Шубиной» открыла книга Павла Басинского про одного из самых ярких и загадочных писателей Серебряного века - «Леонид Андреев: Герцог Лоренцо». Его называли «реалистом», «символистом», «мистическим анархистом», но так и не смогли подобрать ему точного определения. «Эта книга не является исчерпывающей биографией Леонида Андреева, - пишет в предисловии Павел Басинский. - Я написал о том Андрееве, которого люблю, хотя он меня и пугает. Мне, в отличие от Толстого, сказавшего о нем "он пугает, а мне не страшно", - бывало страшно».

«РГ» публикует отрывок из книги.

Герцог Лоренцо (фрагмент)

После смерти жены Шуры жизнь Леонида Андреева словно разломилась надвое. Многие знавшие его люди отмечали, что это был уже какой-то другой Андреев. Впрочем, опасения, что он не выдержит этой потери и сопьется, или сойдет с ума, или покончит с собой, слава Богу, не оправдались. Орловский характер, закаленный годами бед и лишений, но не сломленный ими, победил.

В творческом плане он стал даже плодовитее. Пишет крупные произведения: повесть «Мои записки», романы «Сашка Жегулев», «Дневник Сатаны». После драмы «Жизнь человека», поставленной сначала Всеволодом Мейерхольдом в театре В.Ф. Комиссаржевской, а затем в Московском художественном театре Константином Станиславским и имевшей там грандиозный успех, одна за другой появляются его новые пьесы: «Царь Голод», «Черные маски», «Анатэма», «Дни нашей жизни», «Екатерина Ивановна», «Самсон в оковах» и другие. Вместе с Чеховым и Горьким он становится самым востребованным драматургом своего времени и, по сути, создателем своего, андреевского театра.

Никогда прежде он не был так активен за пределами своей личной и творческой жизни. Попытка редактировать сборники товарищества «Знание», составление альманахов издательства «Шиповник» и руководство литературным отделом газеты «Русская воля» - только наиболее заметные вехи его общественной работы.

Именно во второй половине своей жизни он заявляет себя как незаурядный политический публицист. Во время русско-германской войны, в период Февральской и Октябрьской революций и Гражданской войны он пишет целый ряд статей и воззваний, в которых нет и следа от прежнего Андреева, принципиально не способного утвердиться на какой-то определенной общественно-политической позиции и даже страдавшего от этой своей неопределенности.

Названия его статей этого времени не говорят, а кричат: «Путь красных знамен», «Убийцы и судьи», «Перед задачами времени», «Призыв», «Гибель», «К тебе, солдат!». После Октябрьской революции, оказавшись в финской эмиграции, он в 1919 году пишет статью «SOS» (Спасите наши души), призывая государства Антанты, бывших союзников России по антигерманской коалиции, вмешаться в русские дела, не уклоняться от своих союзнических обязательств. Помочь России выйти из кровавого хаоса он призывает и весь цивилизованный мир.

Можно не принимать политические взгляды Андреева на русско-германскую войну, революцию и Гражданскую войну. (Кстати, его статья не была услышана ни русской эмиграцией, ни мировыми правительствами, и вовсе не она мотивировала их к прямой интервенции в Россию, а совсем другие интересы.) Но в своем глубинном человеческом пафосе он был прав. Мир раскололся, ощетинился. Наступила эпоха «крушения гуманизма», о котором говорил его современник Александр Блок.

Андреев призывал скорее не к спасению России, во что он уже не верил, а к спасению своих человеческих душ.

Личная жизнь Андреева после смерти Шуры - это отдельная и малоисследованная тема. Был ли он счастлив со своей второй женой Анной Ильиничной, урожденной Денисевич? Он женился на ней вскоре после смерти первой жены в 1908 году и женился, по-видимому, скоропалительно, не столько по любви, сколько из страха одиночества.

Сын Андреева от первой жены Даниил рос без влияния отца и относился к нему и к его творчеству довольно сложно. Как рассказывала автору этой книги его вдова Алла Андреева, он решительно осуждал его «Рассказ о семи повешенных», считая его апологией терроризма. Но «визионерство», склонность к мистическим видениям и пророческим предсказаниям были явно унаследованы им от отца.

Пожалуй, главным личным делом Андреева, кроме обретения второй семьи, было воплощение его давней мечты о строительстве собственного дома. Писателям того времени было не свойственно покупать, а тем более строить свои дома. Нормой считалось жить на съемных квартирах и дачах. Это было комфортно, если гонорары позволяли, и не привязывало к одному месту. Чуть ли не единственным исключением был Чехов, купивший имение Мелихово под Москвой и построивший Белую дачу в Ялте, а также прикупивший еще одну в Гурзуфе. Другим исключением стал Андреев, который возвел в финском местечке Ваммельсуу огромный деревянный дом в «скандинавском» стиле.

Об этом странном доме, который до наших дней не сохранился, но о котором можно судить по фотографиям и описаниям очевидцев, со свойственной ему иронией писал молодой Корней Чуковский:

Камин у него в кабинете был величиной с ворота, а самый кабинет точно площадь. Его дом в деревне Ваммельсуу высился над всеми домами: каждое бревно стопудовое, фундамент - циклопические гранитные глыбы.

Помню, незадолго до войны он показал мне чертеж какого-то грандиозного здания.

- Что это за дом? - спросил я.

- Это не дом, это стол, - отвечал Леонид Андреев.

Оказалось, что он заказал архитектору Олю проект многоэтажного стола: обыкновенный письменный стол был ему тесен и мал.

Такое тяготение к огромному, великолепному, пышному сказывалось у него на каждом шагу. Гиперболическому стилю его книг соответствовал гиперболический стиль его жизни. Недаром Репин называл его «герцог Лоренцо». Жить бы ему в раззолоченном замке, гулять по роскошным коврам в сопровождении блистательной свиты. Это было ему к лицу, он словно рожден был для этого. Как величаво он являлся гостям на широкой, торжественной лестнице, ведущей из кабинета в столовую! Если бы в ту пору где-нибудь грянула музыка, это не показалось бы странным.

Дом был создан по проекту архитектора Андрея Оля, мужа сестры Андреева Риммы, но писатель сам вмешивался в каждую деталь этого проекта, диктуя свое видение этого деревянного замка рядом с бедной финской деревушкой.

О финской даче Андреева, в которой он по большей части провел последние десять лет своей жизни, сохранились противоречивые воспоминания современников.

Кому-то она казалась оригинальной, но уютной. Посетившая ее в 1915 году В.Б. Катонина писала:

Она рельефно выделялась на возвышенности, откуда как на ладони видны были поля, леса, пейзажи, разбросанные в беспорядке финские жилища и живописные изгибы поэтичной Черной речки, богатой своей береговой, роскошной, сочной растительностью... Деревянная, серая, мрачная, с оригинальной башней, она была своеобразна и необычна. Со стороны заднего фасада дачи находились службы и скотный двор. У Леонида Николаевича был свой выезд, коровы, свиньи и прочее хозяйство. Уютная вилла Леонида Андреева была с такой любовью распланирована и с такой заботой обставлена всеми удобствами, что, по общему виду и своему прекрасному местоположению, обещала впоследствии вылиться в большую живописную дачу.

Но ключевые слова здесь «обещала» и «впоследствии». Задуманный своеобразным и оригинальным художником слова, этот грандиозный архитектурный проект представлял собой вечно незаконченное творение, напоминавшее некоторые образцы его прозы, тоже грандиозные по замыслу и не всегда удачные по исполнению.

Прожив в доме Андреева несколько дней, Катонина обратила внимание на его любовь к карточной игре, которой он по ночам предавался со своими домашними. Само по себе это было обычное развлечение для дачников и образованных деревенских жителей того времени: в карты, а не только в шахматы, например, любил играть в Ясной Поляне и Лев Толстой. Необычным был ответ Андреева на удивленный вопрос Катониной, зачем он тратит столько времени на это бесполезное занятие.

- Во время игры в карты я совершенно забываю себя, и мне легко дышать… а то очень тяжело жить, Вера Борисовна, тяжело чувствовать и носить себя.

Во всех беседах с Л.Н. впоследствии эта фраза выражала очень характерное для всей личности Леонида Андреева. Он всегда выражался: «тяжело чувствовать себя, свои мысли, тяжело жить, тяжело думать, тяжело сознавать свое собственное я».

Сын от первого брака Вадим пишет, что отец во время жизни с его матерью совсем не вел дневник. Он как будто не нуждался в том, чтобы постоянно всматриваться в свою душу, в свое сознание и внимательно их изучать. Но если мы заглянем в его дневник до брака, мы увидим то же настроение, что заметила в позднем Андрееве Вера Катонина.

Ужасно тяжело быть человеком!

Разве не счастье хоть на секунду забыть о людях, забыть, что ты сам человек.

Все человеческое мне чуждо.

Но откуда эта тяжесть в душе, эти метания разума, которые отличали Андреева, находя отражение в его творчестве, так не совпадавшем с его реальной жизнью?

Однажды он сказал брату Андрею: «Я был герцогом Лоренцо. Не я, но мой прадед, мой давний предок, посеявший свой жизненный опыт во тьме моего бессознательного».

О каком герцоге Лоренцо тогда шла речь? О том, которого он сам придумал для пьесы «Черные маски», написанной на Капри, дав ему имя простого каприйского рыбака Лоренцо Спадаро? Горький смеялся и говорил, что «герцог Спадаро» для итальянского слуха звучит так же нелепо, как для русского «князь Башмачкин». На это он отвечал: «Это пустяки», - и настаивал на абсолютно условном характере пьесы. Но с братом он говорил вполне серьезно и едва ли мог назвать своим прадедом нереального персонажа.

Кто же такой этот герцог Лоренцо?

Герой пьесы - несчастный человек, страдающий раздвоением личности и в итоге убивающий сам себя? Это близко самочувствию молодого Андреева. Но скорее всего с братом он говорил о другом человеке - Лоренцо ди Пьеро де Медичи, жившем во второй половине XV века. Важный политический деятель, глава Флорентийской республики, покровитель искусств, богач, поэт... Его портрет кисти Джорджо Вазари в галерее Уффицы во Флоренции напоминает внешность Леонида Андреева, и он вполне мог обратить на это внимание во время своих путешествий по Италии. Длинные черные волосы, точеное лицо, печальная морщина между бровей, черные глубокие глаза... Если он видел этот портрет, то не мог не заметить сходства...

И тогда, если вслед за Андреевым допустить реинкарнацию душ (что, конечно, маловероятно) или генетическую подсознательную память, то многое в жизни этого загадочного писателя и человека встанет на свои места.

Станет понятным прозвище «Герцог», которое он получил еще подростком в Орле и которое сохранилось вплоть до его общения с Репиным, шутливо, но ведь не случайно называвшим его «герцогом Лоренцо».

Прояснится его постоянное недовольство собой и окружающими его людьми. Не в том времени, не в той личности и не в том окружении надлежало жить знатному флорентийскому политику и поэту. Что-то в нем самом и вокруг него было не то и не так, и он это чувствовал, но не мог себе объяснить.

Мы поймем источник его творчества, балансирующего на зыбкой границе между реальностью и потусторонним. И его политический анархизм с одной стороны, а с другой - ужас перед хаосом революции и Гражданской войны.

Мы догадаемся, зачем он построил этот странный замок, и почему он вызывал изумление у людей.

Как же ему было неуютно в этом мире, но главное - в самом себе, в Леониде Андрееве! И тогда Корней Чуковский, шутивший, что, мол, «жить бы ему в раззолоченном замке, гулять по роскошным коврам в сопровождении блистательной свиты», на самом деле был недалек от истины.

Но все это, разумеется, фантазии, хотя и вполне в андреевском стиле. В реальности было вот что...

На следующий день после победы большевиков, 26 октября 1917 года Андреев покинул Петроград и окончательно поселился в Финляндии. Его связь как с оставшимися в Советской России, как и с бежавшими из нее (главным образом в Париж, Прагу и Берлин) современниками была потеряна. Для них он загадочно исчез. Ходили упорные слухи, что он умер.

Это случилось 12 сентября 1919 года, на даче его друзей Фальковских в финской деревне Нейвола близ станции Мустамяки. Вера Катонина со слов сестры Андреева Риммы пишет, что он собирался ехать в Америку, а семью временно оставить в Финляндии. Зачем он собирался в Америку, можно только гадать. В 1906 году его друг Горький отправился туда, чтобы агитировать американских миллионеров финансировать русскую революцию. Не собирался ли Андреев в свое американское турне с прямо противоположными целями? Об этом остается только гадать.

В свидетельстве о смерти, написанном приехавшим врачом, говорилось: «Сим удостоверяю, что Леонид Николаевич Андреев скончался от паралича сердца 12-го сентября 1919 года в 6 часов вечера в Неволя дача Фальковского близ станции Мустиамяки. Доктор медицины А. Пилацкий».

После смерти Андреева выяснилось, что в распоряжении его семьи было всего 100 финских марок. Единственные 100 марок, которые отказался принять доктор за свой приезд.

Андреев в завещании просил похоронить его в Москве, на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой Шуры. Но это в 1919 году было невозможно.

Анна Ильинична не захотела предавать его тело земле на чужбине, и гроб временно поместили в маленькой часовне в парке местной помещицы.

Лишь в пятую годовщину со дня его кончины гроб с прахом писателя из Нейволы был перевезен в Ваммельсуу и похоронен на местном кладбище. На его могиле поставили деревянный крест.

В 1956 году прах Леонида Андреева был перенесен на Литераторские мостки Волковского кладбища в Ленинграде.

...Он умирал без сознания и перед смертью ничего не сказал. Но зная, что в пьесе «Жизнь Человека» он во многом предсказал свою судьбу, можно вспомнить о последних словах главного героя:

«- Где мой оруженосец? - Где мой меч? - Где мой щит? - Я безоружен!»

Возможно, это герцог Лоренцо смог бы сказать перед своей Смертью, глядя ей прямо в лицо.