Первые тревоги

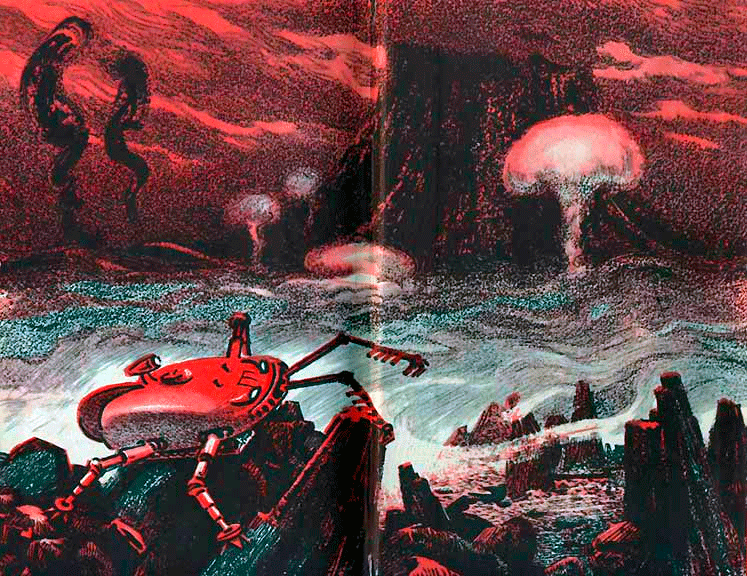

Настоящий Ренессанс темы атомной энергетики в советской научно-фантастической литературе начался только после Великой Отечественной войны, ближе — ко второй половине пятидесятых годов. Атомные «грибы» над японскими городами в августе 1945-го и термоядерные взрывы на атолле Бикини не только ярко, в прямом и переносном смысле, продемонстрировали человечеству наступление новой эры, но и подсветили прискорбное отставание советской фантастики в этой области. И фантасты кинулись догонять.

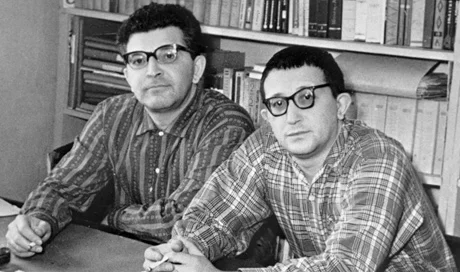

«Мертвый бело-фиолетовый свет мгновенно и бесшумно залил небо и океан. Ослепительный, более яркий, чем внезапная вспышка молнии в темном грозовом небе, невыносимый, как полуденное тропическое солнце, он со страшной силой ударил по зрительным нервам, и все, кто находился на палубе «Счастливого Дракона», одновременно закричали от режущей боли в глазах и закрыли лица руками. Когда через несколько секунд они осмелились вновь открыть глаза и посмотреть сквозь чуть раздвинутые пальцы, у них вырвался новый крик — крик изумления и ужаса. Небо и океан на юго-западе полыхали зарницами всех цветов радуги. Оранжевые, красные, желтые вспышки сменяли друг друга с неимоверной быстротой, Это невиданное зрелище продолжалось около минуты, затем краски потускнели и слились в огромное багровое пятно, медленно всплывшее над горизонтом. И чем выше оно поднималось, тем больше разбухало и темнело, пока, наконец, не погасло окончательно. Тогда наступила тьма...» — это впечатляющее описание взято из повести «Пепел Бикини», написанной двумя соавторами — Аркадием Стругацким и Львом Борисовичем Петровым (1922-1970) в 1956 году.

Повесть документальная, но для нас она интересна тем, что, во-первых, написал ее (практически в одиночку) будущий соавтор Бориса Стругацкого, а во-вторых, тем, что как раз Братья Стругацкие внесли значительный вклад в атомную тематику в советской фантастике. В отличие от другого советского классика, Ивана Антоновича Ефремова (1907-1972), они не предсказывали атомной войны ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем, но зато много писали о ее мирном применении.

Прорыв к звездам

В первом же своем романе «Страна Багровых туч» (1959) молодые фантасты пишут об атомной и термоядерной энергетике как о чем-то само собой разумеющемся. Главный герой романа Алексей Петрович Быков к моменту начала повествования служил начальником автоколонны атомных вездеходов в комплексной Гобийской экспедиции. А когда его приглашают на работу в загадочный ГКМПС — Государственный комитет межпланетных сообщений, — он начинает изучать атомную технику, предназначенную для освоения космического пространства.

«Фотонная ракета «Хиус»… — пишут Стругацкие. — Как и любой инженер-ядерник, Быков был знаком с теорией фотонно-ракетного привода и с интересом следил за всем новым, что появлялось в печати по этому вопросу. Фотонно-ракетный привод превращает горючее в кванты электромагнитного излучения и таким образом осуществляет максимально возможную для ракетных двигателей скорость выталкивания, равную скорости света. Источником энергии фотонно-ракетного привода могут служить либо термоядерные процессы (частичное превращение горючего в излучение), либо процессы аннигиляции антивещества (полное превращение горючего в излучение). Преимущества фотонной ракеты над атомной ракетой с жидким горючим бесспорны и огромны. Во-первых, низкий относительный вес топлива; во-вторых, большая полезная нагрузка; в-третьих, фантастическая для жидкостной ракеты маневренность; в-четвертых…»

Разумеется, начинающему межпланетнику Быкову гораздо интереснее техника не летающая, а передвигающаяся по поверхности. Поэтому он увлеченно сначала изучает, а затем осваивает вождение атомного танка-транспортера, любовно прозванного «Мальчиком».

«Как было указано в руководстве, «Мальчик» являлся танком-транспортером высокой проходимости, предназначенным для передвижения по твердым, вязким и сыпучим грунтам и по сильно пересеченной местности, в газообразной и жидкой среде при давлениях до двадцати атмосфер и температурах до тысячи градусов, способным нести экипаж до восьми человек и полезный груз до пятнадцати тонн. Он был оснащен турбинами общей мощностью в две тысячи лошадиных сил, питающимися от компактного урано-плутониевого воспроизводящего реактора. На нем имелись инфракрасные проекторы, ультразвуковая пушка, пара выдвижных механических рук-манипуляторов (почти таких же, какими водители атомокаров пользуются при перезарядке реакторов своих машин на базах энергопитания), внешние и внутренние дозиметры и радиометры и десятки других устройств и приборов, назначение которых Быков представлял себе пока очень смутно. Экипаж, груз, механизмы и приборы прикрывались надежным панцирем из прочной — более прочной, чем титан, — термостойкой и радиостойкой пластмассы...»

Упоминают авторы использование термоядерной энергии и в других отраслях народного хозяйства:

«Он остановился и начал внимательно рассматривать на стене древний выцветший плакат «Рост удельного веса ядерной энергетики в общем энергетическом балансе нашей страны с 1960 по 1980 год», потом возобновил свое хождение...»

А вот строчки из газеты:

«Запуск новой ТЯЭС мощностью в полтора миллиона киловатт в Верхоянске...»

Следует заметить, что мирные атомные танки стали особой «фишкой» в творчестве ранних Стругацких. В рассказе «Забытый эксперимент» 1959 года это танк «Тестудо», на котором герои исследуют запретную зону, образовавшуюся в результате опасного физического эксперимента. На похожей машине проникает в заросли загадочной Пандоры Леонид Андреевич Горбовский в повести «Беспокойство», написанной в 1965-м, а опубликованной в 1991 году. Ну и конечно же, не стоит забывать могучие поглотители энергии смертоносной Волны атомные автоматические танки «харибды» из повести 1962 года «Далекая Радуга».

«В двухстах километрах от Гринфилда он увидел «харибды» — гигантские телемеханические танки, несущие отверстые пасти энергопоглотителей. «Харибды» шли цепью от горизонта до горизонта, соблюдая правильные полукилометровые интервалы, с лязгом и громовым грохотом тысячесильных двигателей. За ними в жёлтой степи оставались широкие полосы развороченной коричневой земли, вспаханной до самого базальтового основания континента. Траки гусениц вспыхивали под солнцем. А далеко справа в тусклом небе моталась едва заметная точка — это был вертолёт-наводчик, руководивший движением этих металлических чудовищ. «Харибды» шли на Волну...»

***

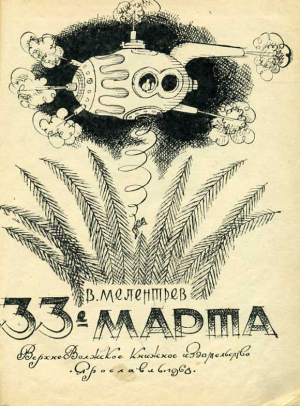

Самыми разнообразными атомными машинами будут пользоваться люди в 2005 году, считал Виталий Григорьевич Мелентьев (1916-1984), автор повести для детей «33-е марта. 2005 год», опубликованной в 1958 году. Атомные силовые установки установлены на локомотивах автопоездов и специальных машинах, прокладывающих дороги.

«— Вот это и есть дорожная машина, — сказал дедушка. — Она тоже атомная. Сзади в специальном котле беспрерывно выделяется тепло в несколько сотен тысяч градусов. В этот огонь попадает грунт, который машина сама выбирает по бокам дороги — видишь, выступы по бокам. Они роют канавы по бокам будущего шоссе, а землю подают в атомный котел. Понятно, что земля не выдерживает такой невероятной температуры и плавится, превращаясь в лаву. Она подается вперед и по архимедову винту равномерно разносится по всей площади будущего шоссе. Вся машина катится на огромных, тяжелых валках, которые уплотняют лаву. Позади остается только готовое шоссе — каменное, почти базальтовое. Прямо-таки настоящий вулкан на колесах! — улыбнулся дедушка...»

***

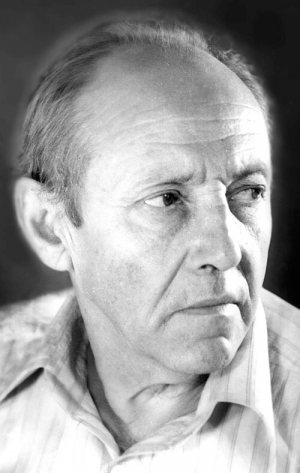

Широкое применение атомных и термоядерных технологий в далеком будущем предрекал и Иван Антонович Ефремов. В своем самом знаменитом произведении, романе 1957 года «Туманность Андромеды», он подробно описал некоторые из них, но с первых же страниц писатель предупреждает о том, к каким трагическим последствиям может привести безудержное применение радиоактивных веществ.

Звездолет тридцать восьмой звездной экспедиции «Тантра» был отправлен, чтобы выяснить, по какой причине замолчала планета Зирда, входящая в Великое Кольцо цивилизаций, общающихся по радиосвязи. Звездолетчики обнаружили, что Зирда мертва. Населяющие ее разумные существа погибли. Экипаж «Тантры» установил причины. Вот как объяснил катастрофу, произошедшую на этой планете, биолог Эон Тал:

«Такой радиоактивный распад тем и опасен, что накапливается незаметно. Столетия общее количество излучения могло увеличиваться кор за кором, как мы называем биодозы облучения, а потом сразу качественный скачок! Разваливающаяся наследственность, прекращение воспроизведения потомства плюс лучевые эпидемии. Это случается не в первый раз...»

Сама «Тантра» — это звездолет с ядерным двигателем, использующий в качестве основного топлива «анамезон» — вещество с вырожденными мезонными связями между ядрами атомов. В романе можно встретить такое вот красочное описание работы двигательной установки:

«Раскачивание «Тантры» ослабело. Стерженьки, показывавшие запасы планетарных ионных зарядов, быстро поползли вниз. Очнувшийся Пел Лин сообразил, что тяготение возрастает слишком стремительно, — надо немедля принимать экстренные меры для остановки корабля, а затем резкого изменения курса. Пел Лин передвинул рукоятку анамезонных двигателей. Четыре высоких цилиндра из нитрида бора, видимые в специальную прорезь пульта, засветились изнутри. Яркое зеленое пламя забилось в них бешеной молнией, заструилось и закрутилось четырьмя плотными спиралями. Там, в носовой части корабля, сильное магнитное поле облекло стенки моторных сопел, спасая их от немедленного разрушения. Астронавигатор передвинул рукоять дальше. Сквозь зеленую вихревую стенку стал виден направляющий луч — сероватый поток К-частиц Еще движение, и вдоль серого луча прорезалась ослепительная фиолетовая молния — сигнал, что анамезон начал свое стремительное истечение. Весь корпус звездолета откликнулся почти неслышной, труднопереносимой высокочастотной вибрацией…»

Об использовании ядерной энергии на Земле рассказывает историк Веда Конг в своей лекции, прочитанной ею для разумных обитателей, входящей в Великое Кольцо, планеты КРЗ 664456+БШ 3252, в системе звезды Росс 614 в созвездии Единорога:

«Еще в век Расщепления совершилось открытие внутриатомной энергии. Тогда же научились освобождать некую ничтожную долю ее и превращать в тепловую вспышку, убийственные свойства которой были немедленно использованы в качестве военного оружия. Накопились большие запасы ужасных бомб, которые потом пытались использовать для производства энергии. Губительное влияние излучения на жизнь заставило отказаться от старой ядерной энергетики. Астрономы открыли путем изучения физики далеких звезд два новых пути получения внутриатомной энергии — Ку и Ф, гораздо более действенные и не оставляющие опасных продуктов распада. Оба эти способа используются нами и теперь, хотя для звездолетных двигателей применяется еще один вид ядерной энергии анамезонный, ставший известным при наблюдении больших звезд Галактики через Великое Кольцо. Все накопленные издавна запасы старых термоядерных материалов — радиоактивных изотопов урана, тория, водорода, кобальта, лития — было решено уничтожить, как только додумались до способа выбросить продукты их распада за пределы земной атмосферы. Тогда в век Переустройства были сделаны искусственные солнца, «подвешенные» над полярными областями...»

Сбывшиеся пророчества

С конца пятидесятых годов атомные электростанции перестали быть фантастикой. Наряду с ними силовые установки ледокола «Ленин» и подводных атомных ракетоносцев, пусть и оставались научно-техническим и военным секретом Страны Советов, все же благодаря интересу к этим проектам прессы и телевидения стали восприниматься как частичка будущего в настоящем. Вопрос о том, откуда потомки, живущие в эру победившего коммунизма, возьмут энергию, необходимую для осуществления своих грандиозных замыслов, стал представляться праздным.

Полагаясь на читательскую эрудицию, фантасты все чаще ограничивались лишь упоминанием термоядерных электростанций и разнообразных ионных и фотонных двигателей для космических кораблей, не вдаваясь в подробности их устройства. Из книжных и журнальных изданий исчезли, прежде обязательные, статьи видных ученых, с трогательной серьезностью объясняющие читателям, что в книге является авторским вымыслом, а что имеет твердое научное обоснование. Перестали даже печататься в конце книг словарики, растолковывающие те или иные научно-технические и научно-фантастические термины. И отделявшие первые от вторых.

Более того, критики и сами читатели призывали фантастов все больше уделять внимания человеку светлого завтра, а не машинам, на которых он летает, ездит или которые его обеспечивают его морем энергии. Это нередко было на руку и самим авторам — чем меньше упоминаешь в тексте технических подробностей, тем реже ошибаешься. К тому же фантастов уже не устраивали признаваемые современной наукой хотя бы теоретически двигатели звездолетов будущего, и они порой небрежно бросали на страницах своих романов:

«Модель звездолета «Жизнь». Вилена, еще войдя, сразу заметила это сооружение. Оно напоминало каток на длинной решетчатой рукоятке. Виев стал объяснять. Рукоятка оказалась совсем не рукояткой, а хвостовой фермой. На конце ее находится нейтринный двигатель, более перспективный, чем устаревший фотонный. Если в фотонном тяга возникала в результате слияния зеркальных частичек вещества и антивещества, то здесь в реакции участвовали так долго бывшие загадочными частички «нейтрино», пронизывающие все тела Вселенной...»

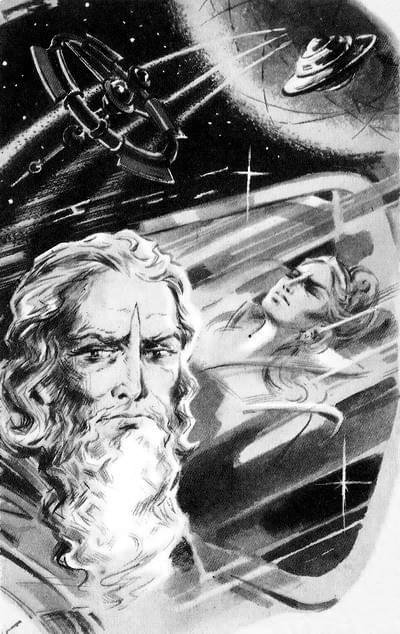

Это описание взято из научно-фантастического романа Александра Петровича Казанцева (1906-2002) «Сильнее времени», впервые опубликованного в 1973 году. Впрочем, это далеко не единственное обращение этого писателя к интересующей нас теме. Он одним из первых предположил, что знаменитый Тунгусский метеорит, взорвавшийся над сибирской тайгой в августе 1908 года, является марсианским космическим кораблем. И не просто — космическим, а — атомным. Об этом писатель поведал еще в 1946 году в рассказе «Взрыв».

«Да, тунгусская катастрофа, во время которой взрывы были слышны за тысячу километров, катастрофа, вызвавшая небывалые разрушения и настоящее землетрясение, породившая ослепительный шар газов, раскаленных до температуры в десятки миллионов градусов, который превратился затем при стремительном взлете в огненный столб, видимый за 400 километров, — эта катастрофа могла быть только атомным взрывом...»

Основатель советской палеокосмонавтики — псевдонауки, чьи адепты предполагают, что в далеком прошлом нашу планету посещали космические пришельцы — Казанцев верил в существование в Солнечной системе высокоразвитых форм жизни, помимо Земли. К этой теме он неоднократно обращался в своих книгах, но наиболее подробно в романе 1973 года «Фаэты». В середине и во второй половине прошлого века многих увлекала гипотеза о существовании между орбитами Марса и Юпитера планеты Фаэтон. Фантасты охотно рассказывали о судьбе якобы существовавшей на ней цивилизации.

В романе Александра Казанцева гибель Фаэтона — или Фаэны, как ее называли тамошние разумные существа фаэты и фаэтессы — объясняется массовым применением атомного оружия.

«Распадалось само вещество, часть его переставала быть веществом, уменьшалась его масса. Энергия внутренней связи освобождалась и, переходя по законам природы в тепловую энергию, поднимала тепловой уровень в месте распада в миллионы раз. Все окружающее вещество, оставшись сам по себе веществом, тотчас превращалось в рвущийся во все стороны раскаленный газ, сметающий все на своем пути. Но еще быстрее действовало излучение, сопутствующее распаду вещества. Пронизывая живые ткани, оно смертельно поражало их. И даже спустя долгое время после взрыва эти разящие излучения должны были губить всех, кто уцелел от огненного шквала или сокрушающего урагана...»

Неудивительно, что один из ведущих советских фантастов, чьи книги пронизаны гуманистической философией, говоря об использовании внутриядерной энергии сугубо в мирных целях, не забывал об опасностях, которые она несет миру. Ведь и фаэты не стремились к самоуничтожению. Напротив, они даже решили спасти нас, обитателей Земли, с помощью направленных ядерных взрывов подправив орбиту Луны — по-фаэтски — Луа, чтобы она не упала на нашу планету, истребив на ней все живое.

«В чем смысл нашей Миссии? — говорит герой романа фаэт Кир Яркий. — В том, чтобы произвести спасительные взрывы распада. Но спасительными они будут лишь в том случае, когда сила их окажется достаточной, чтобы затормозить в полете Луа. Я только обнаружу запасы вещества распада. Это позволит нам наши собственные запасы, сделанные знатоками вещества на Маре, взорвать над запасами гигантов. Тогда взрыв будет всеобщим. И если даже есть поблизости запасы вещества распада тайных военных баз фаэтов, они взорвутся тоже, и лишь общая их сила остановит Луа!..»

***

По мнению советских фантастов, проникновение в глубины вещества даст людям не только неисчерпаемый источник энергии, но и послужит решению многих задач — например, созданию астроинженерных сооружений — рукотворных объектов, по масштабу сравнимых с небесными телами.

«Равнина была озарена тремя рабочими солнцами. Одно стояло в зените, другое закатывалось, третье всходило. Я объяснил, что на Плутоне семь рабочих солнц, каждое запущено невысоко и его излучение охватывает лишь малую часть планеты.

— Фиолетово-голубое, которое сейчас заходит, из новейших. А это, в зените, бело-желтое, изготовлено пятьдесят пять лет назад и уже основательно выработалось. Первые колонисты на Плутоне трудились под сиянием одного этого солнца — тогда оно висело неподвижно над северным полушарием, и лишь освещенный им участок был пригоден для жизни. После запуска третьего солнца первое было введено в общий график вращения. Ныне он таков: четыре горячих светила образуют теплый день продолжительностью в шестнадцать часов, два красных поддерживают умеренную температуру во время шестичасовой ночи, а одно, оранжевое, переходное, знаменует вечерний отдых.

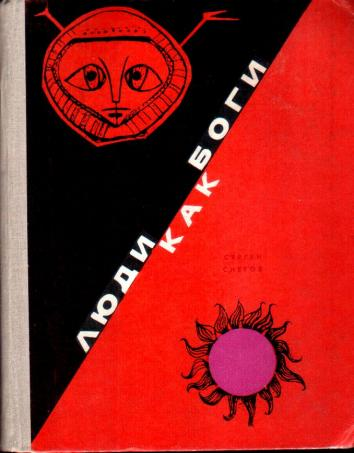

Всходило как раз оранжевое солнце... Далекое земное Солнце тоже сияло, но, крохотное, с горошину, терялось рядом с искусственным...» — такую грандиозную картину рисует Сергей Александрович Снегов (1910-1994) в романе-трилогии «Люди как боги», которая создавалась с 1966 по 1977 год.

Будучи физиком-ядерщиком писатель вывел в своем романе себя, под именем физика Танева, чьим именем названы аннигиляторы, являющиеся источниками энергетической мощи исполинских Звездных Плугов — звездолетов будущего. Рассказывает главный герой трилогии Эли Гамазин:

«Я основательно изучил недра Звездных Плугов: побывал и на складах с миллионами тонн запасов, и в цехах, вырабатывающих любую продукцию из любого сырья, и на улицах жилого города, и в сердце корабля — отделении аннигиляторов Танева, самом необыкновенном заводе в мире — заводе, производящем вещество из пустого пространства и пустое пространство из вещества. Когда этот завод запущен, кругом на многие светогоды, на триллионы километров сминается или разлетается межзвездный космос.

Я приведу лишь одну потрясающую цифру, она волнует меня: мощность аннигиляторов Танева в самом крохотном из Звездных Плугов достигает двух миллионов альбертов, а в «Пожирателе пространства» превышает пять миллионов! Все электростанции Земли в конце двадцатого века старой эры не способны были выработать и трех миллиардов киловатт, то есть не достигали трех альбертов!

И эта исполинская мощность может быть полностью превращена в сверхсветовую скорость, вся до последнего грамма будет работать на аннигиляторы хода. Но если непредвиденная помеха внезапно появится на пути корабля, мгновенно заговорят другие аннигиляторы — и в старом космосе добавится новой пустоты взамен испепеленного препятствия! Еще не существовало механизмов, защищенных так грозно, как наши галактические корабли, — так мне тогда казалось...»

Искусственное термоядерное солнце, ради спасения жизни на покрытой льдом планете, зажигают герои повести Владислава Петровича Крапивина (1938-2020) «Я иду встречать брата», напечатанной в 1962 году. Во время этого эксперимента погибает астролетчик Александр Снег, не зная, что на Земле его ждет брат, родившийся спустя три столетия после старта экспедиции «Магеллана».

«Они работали долгое время. Потом вывели на орбиты четыре десантные ракеты, окруженные сетью магнитных регуляторов. Автопилотов на ракетах не было. Кар и Ларсен сами садились в кабины, а потом выбрасывались в спасательных скафандрах. Так они делали дважды. Четыре ракеты со звездным горючим РЭ-202-эзаном стали как бы вершинами трехгранной пирамиды, внутри которой висела Снежная планета.

Никто не вспоминал о споре. Александр работал увлеченно. Он даже сделал расчеты, которые касались одного из искусственных солнц. Свое солнце было у каждого... Неизвестно, что случилось. Вероятно, была нарушена система магнитных регуляторов. Может быть, достаточно было малейшего толчка, удара метеорита-песчинки, чтобы солнце вспыхнуло через несколько секунд. Но много ли шансов, что в ракету попадет метеорит?..»