Не энергией единой

Не только звезды над далекими мирами зажигали советские фантасты. Их интересовала проблема использования вещества звезд для наших человеческих нужд. В повести Владимира Ивановича Савченко (1933-2005) «Черные звезды» (1958) в СССР и США работают над созданием нейтрида — вещества, способного выдержать ядерный взрыв. И если советских людей нейтрид интересует с точки зрения увеличения человеческого счастья, то американцев — исключительно как решающее преимущество в гонке вооружений.

В отличие от многих своих коллег, Савченко подходит к теме максимально серьезно и, рассказывая о работе ученых, общими словами не отделывается.

«Для более тяжелых, чем водород, веществ, продолжал Голуб, мезонные превращения также оказались неустойчивы: атомы железа снова превращались в атомы кобальта; атомы кремния, выбрасывая электрон, превращались в фосфор, и так далее. Однако... здесь Голуб поднял вверх руку, в некоторых случаях мы получали устойчивые превращения.

Так, иногда при облучении железа мы получали устойчивые атомы марганца, хрома, ванадия и даже титана. Это значит, что, например, в титане число нейтронов ядра увеличилось на четыре против обычного. Эти результаты, пока еще немногочисленные, являются не чем иным, как намеками на большое и великолепное явление, которое, возможно, уже осуществлено природой, а может быть, первым его осуществит человек. В самом деле, что может получиться, если мы будем последовательно осуществлять устойчивые мезонные превращения ядер? Постепенно все протоны ядра будут превращаться в нейтроны. Обеззаряженные ядра не смогут удерживать электроны; они сомкнутся и под действием огромных ядерных сил образуют ядерный монолит сверхвысокой плотности и непостижимых свойств, лежащих за масштабами наших представлений...»

После долгих споров, расчетов и опасных экспериментов советские ученые решили проблему. А что же дальше?

«Лучше подумать о будущем. А какое громадное будущее нетерпеливо ждет нас голова кружится! И это будущее начнется скоро, почти завтра, потому что космическая ракета из нейтрида уже готова и начинает проходить испытания. И парадоксально! эта ракета безнадежно устареет, едва только совершит свой первый полет по межпланетному простору, потому что на смену обычным атомным двигателям придут (и уже идут) предельно простые и исполински могучие нейтридные двигатели, работающие на антиртути. Сколько еще будет сделано и в Космосе, и на Земле! Машины из нейтрида будут крушить горы там, где они не нужны, и воздвигать их на более удобном месте; мы проникнем в глубь Земли, мы насытим Землю энергией, изменим ее лицо, климат...»

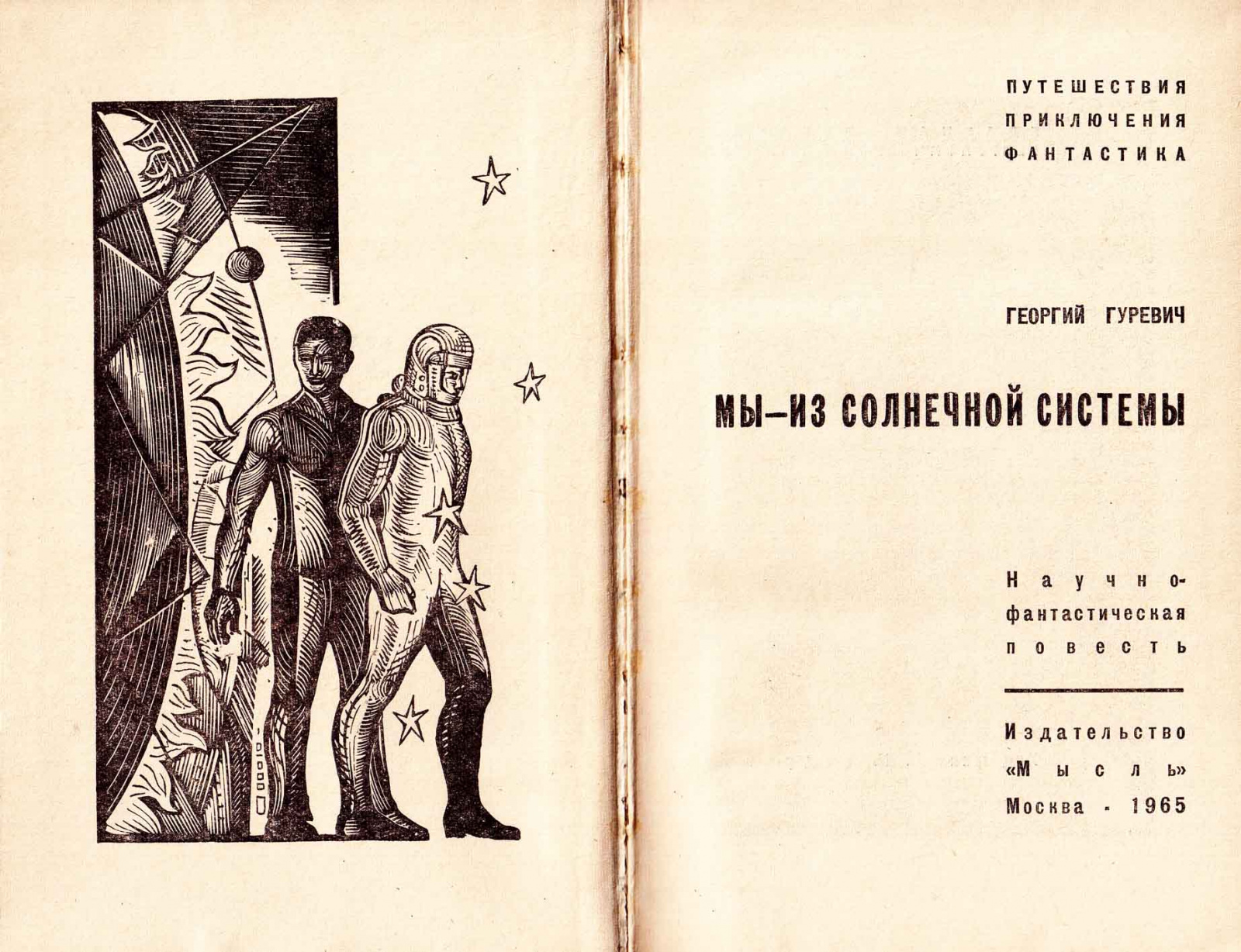

Возможность создания технологии воспроизводства любых предметов на атомарном уровне рассматривал писатель-фантаст Георгий Иосифович Гуревич (1917-1998) в романе 1965 года «Мы — из Солнечной системы». Эту технологию он назвал «ратомикой». Ратомика — это уже совершенно иной уровень работы с материей, не требующий колоссальных затрат энергии. Герои романа — люди коммунистического будущего — не ограничиваются только копированием. Они создают ратоматы — способные выполнить широкий спектр задач: от путешествий в пространстве со сверхсветовой скоростью до физического воскрешения умерших. Намечены грандиозные планы:

«Буду проводить план Ксана: всеобщее восстановление жизни в пять — восемь лет. Срок этот минимальный необходим для строительства лечебниц и подготовки врачей-омолодителей. Потребуются усилия. Возможен призыв молодежи в строительство и медицину. Возможно временное увеличение рабочего дня. Все умершие в течение этого подготовительного периода записываются, ратозаписи хранятся, оживление будет проведено по очереди, в порядке дат смерти. Пока не начнется всеобщее массовое оживление, немногочисленные объекты для клиник будут отбираться по жребию...»

***

Чтобы использовать радиоактивные элементы в народнохозяйственных целях, их нужно как-то добывать. В наши дни ведется разработка месторождений урана и других радиоактивных руд различными методами, но исключительно на суше и только на Земле. Советские фантасты считали, что в будущем положение изменится.

Герои уже упомянутого выше романа Аркадия и Бориса Стругацких «Страна Багровых туч» штурмуют Урановую Голконду — крупнейшее месторождение урановых и трансурановых руд в Солнечной системе, обнаруженное на Венере.

«Штурм Голконды начался. Ревели двигатели, бегали люди, носились вездеходы, поднимая облака черной пыли. Где-то уже ссорились, кто-то уже надрывал эфир, предупреждая, что он сюда не в бирюльки играть прилетел, а старший врач Леонтьев уже впрыскивал кому-то арадиатин и гневно вопрошал, когда будет ближайший планетолет на Землю… Через несколько часов «Хиусы» улетели и вернулись с подкреплением; вслед за ними из багровых туч посыпались грузовые ракеты-автоматы, битком набитые материалами, приборами, продовольствием, книгами, одеждой. С каждой минутой рука Человека все крепче сжимала черную глотку Голконды...»

А вот в повести «Акванавты» (1968) Сергея Ивановича Павлова (1935-2019) человечество занимается их добычей на дне Мирового океана.

«Международный институт океанологии занимается, в частности, изысканием экономически выгодных способов добычи редких элементов, растворенных в морской воде. Глубоководные станции по добыче рубидия, ниобия и тяжелой воды — первый практический результат этих исследований; работу станций программируют и контролируют фотонно-вычислительные устройства типа «Мурена-2». Знал, что со станциями установлена мезоскафная связь; раз в два месяца происходит смена наблюдательной группы, состоящей обычно из двух человек...»

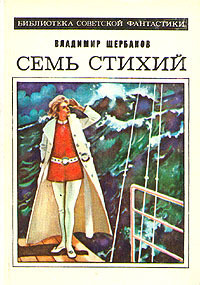

В романе 1980 года «Семь стихий» Владимира Ивановича Щербакова (1938-2004) дейтерий — тяжелую воду, необходимую для функционирования термоядерных реакторов — не извлекают из океанских толщ, а используют прямо на месте добычи.

«Я кивнул. Там, на этом подводном заводе, под километровым колпаком горело дейтериевое солнце. Ослепительный шар был горяч, как самая молодая звезда. Он жадно глотал воду, только воду — тысячи тонн в минуту. Синие лучи разделяли ее на протий, дейтерий и кислород. Дейтерий шел в исполинскую топку, питал шар и давал гелий. Кислород и протий бежали по вечным блистающим артериям на континенты. Это было горючее. Такое же чистое, как первозданный дождь. Но свежей и благодатней его, ибо легкая вода — чудо, неведомое древним. Протий сгорал, как порох, в миллиардах машин. Они вдыхали заодно с ним кислород, а выдыхали водяной пар, свободный от дейтерия. Легкие дожди питали реки Земли, поили деревья и травы, поля и луга. Мы дышали воздухом, подобным горному облаку, согретому жаром молний. В наших жилах текла легкая горячая кровь, мы были легки и быстры. Мы лучше, чем предки, познали тайну мгновений, разделяющих прошлое и будущее...»

Отречение от мечты

Первая половина восьмидесятых стала последней эпохой в советской фантастике, когда на использование термоядерной энергии смотрели с оптимизмом. Чернобыльская катастрофа 1986 года этот оптимизм перечеркнула, если не навсегда, то — на очень долгое время. Впрочем, еще оставался жанр альтернативной истории, набиравший в те годы популярность. Ну хорошо, как бы говорили фантасты, в нашей реальности не получилось, но ведь могло получиться, сложись исторические события иначе?

Наиболее ярко и художественно убедительно на вопрос, а что — если? — попытался ответить писатель Вячеслав Михайлович Рыбаков в рассказе 1989 года «Давние потери», придумав ветвь реальности, где Бухарин дает Сталину почитать на одну ночь журнальную подборку новых стихов Осипа Мандельштама, а наши ракетчики рапортуют об успешном испытании термоядерного двигателя для космических кораблей:

«Но вот из Капустина Яра — телеграмма. — Сталин подобрался. — Подписано: Лангемак, Королев. Двигатель проработал двести семнадцать часов, магнитная ловушка не сбоила ни разу. — Сталин удовлетворенно повел шеей. — Сахаров считает, что этого достаточно для выхода на субрелятивистские скорости. Следующее испытание они планируют на космос...»

Правда, альтернатива может быть и такой:

«Шар, ставший таким громадным, что края его дотянулись до крыши, обдав всех горячим дыханием внутренностей солнца, вдруг потянулся вверх в надежде оторваться от земли и где-то в небе раскрыться необозримым цветком. Земля не отпускала его, и потому шар уже стал похож на гриб на прямой ножке. Какой гриб? Табачник? Но у того нет прямой ножки! Наверное это сморчок, но живой сморчок. Когда шар поднялся уже так, что на него надо было смотреть запрокинув голову и в нем уже исчезла черная стрекоза — самолет-наблюдатель, — до Мати донесся утробный и невероятный звук взрыва, такой, что пришлось зажать уши и присесть — на секунду, но спрятаться, и, когда ужас этого звука миновал, Матя понял, что взрыв уже свершился, он уже в прошлом и он, Матя, жив...»

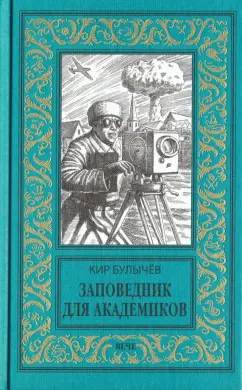

Испытание первой советской атомной бомбы, по мнению Кира Булычева (1934-2003), автора процитированного выше романа «Заповедник для академиков», написанного в 1994 году, могло состояться в... 1939 году.

Чем это может закончиться, рассказал опять же Вячеслав Рыбаков в повести «Первый день спасения» (1986), наверняка навеянной аварией на Чернобыльской АЭС. Кстати, повесть легла в основу сценария единственного советского фильма о постъядерном мире «Письма мертвого человека» (1987).

«Тоска, тоска... Долина была раздавлена и опалена, точно об нее затушили чудовищный окурок. Горизонты меркли в стылой сизой дымке. Сухими обглоданными костями виднелись там и сям развалины. Над Тухлой Рощей стлалось плоское туманное море — там, в тепле прорвавшихся термальных вод, мутировали и плодились хищные хвощи. Слева шагала к гряде курганов линия электропередач — с торчащих вразнобой жеваных опор кое-где свисали ниточки проводов, они невидимо покачивались в порывах ветра и время от времени взблескивали стеклянными искрами изоляторов...»

Тема мирного атома с конца восьмидесятых годов и по сию пору ушла из отечественной фантастики. В новом веке писатели предпочли смаковать подробности разрушенного ядерной войной мира и выживания в нем. Ну или — живописать приключения многочисленных сталкеров Зоне Чернобыльской АЭС.

Эпилог

Произведения о мирном использовании атомной энергии и других возможностях, которые дарует человечеству проникновение в тайны вещества, были заметным явлением в отечественной фантастике на протяжении почти столетия. Как всегда, в чем-то фантасты оказались пророками, а в чем-то — ошиблись. На сегодняшний день атомная энергия широко используется в народном хозяйстве. Строятся новые электростанции, в том числе — и плавучие, расширяется ледокольный и подводный атомные флоты, ведутся работы над созданием силовой термоядерной установки для космических кораблей. Радиоактивные материалы находят все большее применение в медицине. И все же фантастам есть еще о чем мечтать. И хочется верить, что они вернутся к этой теме.