Текст и подбор фото: Сергей Набивачев

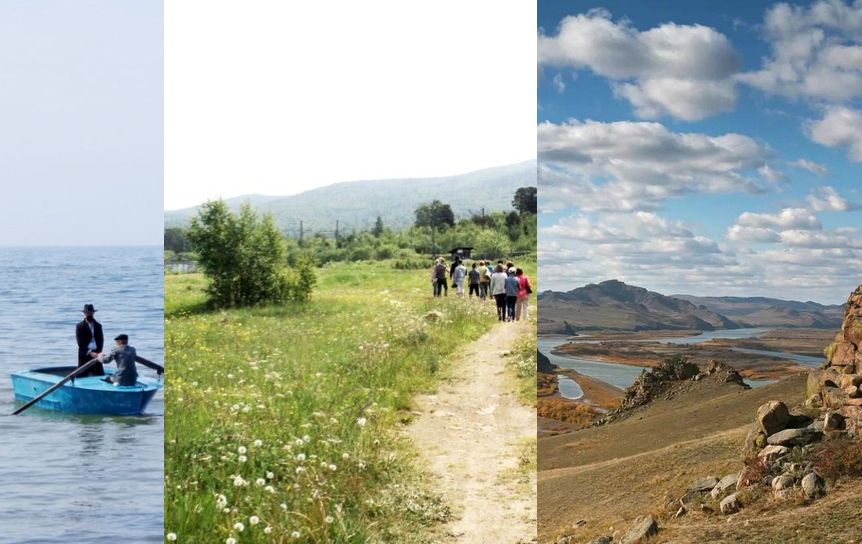

Скотина Левитан

Десять лет назад почитатели Антона Павловича из Кабанского района Бурятии устроили акцию: прошли пешком по следам писателя: из Клюевки в Мысовую (позже – Мысовск, а ныне – город Бабушкин), а потом – в село Боярское. В походе участвовали краеведы, библиотекари, жители района. К берегу прибыла лодка, на который находился сам Антон Павлович (а точнее, примеривший его образ специалист Восточно-Сибирской железной дороги Дмитрий Штоколкин). Сфотографировавшись с «писателем» и пройдя «чеховский» маршрут, все собрались в Бабушкинском краеведческом музее, где поговорили о творчестве и судьбе писателя, посмотрели видеофильм о посещении Чеховым будущего Кабанского района…

Сам же классик, описывая путешествия по этим местам в письме родным, помянул своего друга – художника Исаака Левитана, намекая, что тот оценил бы местные пейзажи.

«В Клюеве сторож взялся довезти наш багаж до станции; он ехал, а мы шли позади телеги пешком по живописнейшему берегу. Скотина Левитан, что не поехал со мной. Дорога лесная: направо лес, идущий на гору, налево лес, спускающийся вниз к Байкалу. Какие овраги, какие скалы! Тон у Байкала нежный, теплый. Было, кстати сказать, очень тепло. Пройдя 8 верст, дошли мы до Мысканской станции, где кяхтинский чиновник, проезжий, угостил нас превосходным чаем и где нам дали лошадей до Боярской», – делится Чехов в письме родным.

Сплошная красота

Мысканская (или, точнее, Мысовая) станция – место, которое впоследствии сыграет роль в увековечивании памяти классика. Во дворике Домика Чехова в Таганроге стоит бюст писателя. Это первый памятник Антону Павловичу, созданный в Советском Союзе. Его в 1935 году изготовила скульптор Вера Морозова. А родилась она в Мысовске.

Антон Павлович, между тем, продолжает делиться впечатлениями от путешествия и посещенных городов:

«Итак, вместо пятницы мы уехали в четверг; мало того, мы на целые сутки вперед ушли от почты, которая забирает обыкновенно на станциях всех лошадей. Стали мы гнать в хвост и гриву, питая слабую надежду, что к 20 попадем в Сретенск. О том, как я ехал по берегу Селенги и потом через Забайкалье, расскажу при свидании, а теперь скажу только, что Селенга — сплошная красота, а в Забайкалье я находил всё что хотел: и Кавказ, и долину Псла, и Звенигородский уезд, и Дон. Днем скачешь по Кавказу, ночью по Донской степи, а утром очнешься от дремоты, глядь, уж Полтавская губерния — и так всю тысячу верст. Верхнеудинск миленький городок, Чита плохой, вроде Сум. О сне и об обедах, конечно, некогда было и думать. Скачешь, меняешь на станциях лошадей и думаешь только о том, что на следующей станции могут не дать лошадей и задержат на 5-6 часов. Делали в сутки 200 верст — больше летом нельзя сделать. Обалдели. Жарища к тому же страшенная, а ночью холод, так что нужно было мне сверх суконного пальто надевать кожаное; одну ночь ехал даже в полушубке. Ну-с, ехали, ехали и сегодня утром прибыли в Сретенск, ровно за час до отхода парохода, заплативши ямщикам на двух последних станциях по рублю на чай».

«Миленький» и «плохой» города

В Верхнеудинске, нынешнем Улан-Удэ, наши современники оценили упоминание о том, что у них «миленький город». И даже отлили это словосочетание в бронзе. Пять лет назад на пешеходной улице бурятской столицы появился присевший отдохнуть на скамейку Чехов с зонтиком в руке. Саквояж и шляпу доктор и писатель «положил» рядом. А рядом, на стене городского музея поместили дощечку с цитатой о городе.

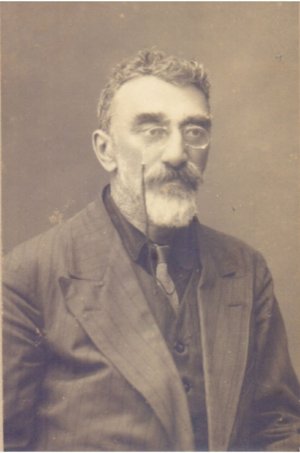

Возможно, Верхнеудинск понравился путешественнику не только сам по себе, но и благодаря неожиданной встрече с Николаем Кирилловым. С ним они когда-то вместе постигали врачебное мастерство на медицинском факультете Московского университета. На тот момент Кириллов уже пять лет как житель Бурятии, переехавший сюда вместе с женой и работавший сельским доктором. Впоследствии он войдет в историю еще и как выдающийся исследователь Дальнего Востока, побывавший в самых разных его уголках и почитаемый самим Арсеньевым за своего учителя. В будущем, прочитав книгу Чехова «Остров Сахалин», Кириллов и сам отправится на Сахалин. Но это будет в 1896 году.

Читинцы, в отличие от томичей, обижаться на классика за нелестную характеристику их города («плохой, вроде Сум» – да и чем плохи Сумы?!) не стали. В краевом центре Забайкалья можно набрести на памятник, выглядящий как «продолжение» улан-удэнского. Установленная у входа в один из медцентров скульптура изображает врача, подозрительно похожего на Чехова. С зонтом и саквояжем, в шляпе, как в Улан-Удэ. Только на этот раз человек стоит, а не сидит, и поглядывает на часы. Как будто оценивает, опаздывает ли он на очередную повозку или пароход или успевает. Формально, как следует из описания на сайте медцентра, это «собирательный образ земского доктора, специалиста, который занимался медицинским обслуживанием сельского населения». Но тут же разъясняется: «Его внешний вид навеян образом Антона Павловича Чехова. Так почему же Чехов? Антон Павлович, являясь талантливым писателем, всегда оставался и врачом, увлеченным своей профессией… А ещё Антон Павлович отметился у нас в Забайкалье».

Послание Клеопатры

Наш путешественник так торопился попасть в Сретенск, что почти не уделил времени городу Нерчинску, пробыв в нем всего несколько часов и оставив в том же письме довольно пренебрежительное: «Вчера был в Нерчинске. Городок не ахти, но жить можно».

Местные жители такой характеристикой не обижены, а наоборот – даже гордятся. Скан послания хранится в экспозиции местного музея.

Чехова в городе ждали – его готовились принять в усадьбе купцов и золотопромышленников Бутиных. Это настоящий дворец, который и сегодня считается одной из главных достопримечательностей города.

– Какие только именитые гости не побывали в усадьбе Бутиных: солистка императорских театров Дарья Михайловна Леонова, французские путешественники Эдмон Котто и Шарль Вапро, японские военачальники Фукусима Ясумаса и Эномото Такэаки. И даже сам наследник российского престола цесаревич Николай Александрович, – рассказывает заместитель директора Нерчинского краеведческого музея, кандидат исторических наук Александр Литвинцев. – Визит Чехова в Нерчинск готовился долго и особо тщательно. Однако же, в усадьбу Бутиных он даже не заглянул. Тем не менее, если спросить сегодня любого нерчинца, кто в нашем городе побывал из знаменитостей прошлого, его имя назовут первым. И даже полностью процитируют высказывание, которую он оставил о нашем городе.

Сведения о здешних местах для Чехова собирала известная актриса Клеопатра Каратыгина, которая и конспектировала данные из библиотек, и делились собственными впечатлениями. Она еще в конце 1870-х выступала в Забайкалье: в Нерчинске, Сретенске и Нерчинском Заводе.

– Роль, которую сыграла Клеопатра Каратыгина в решении Чехова отправиться на Дальний Восток, мне кажется, не в полной мере оценена. А ведь именно она, побывав с гастролями на Сахалине, объехав Дальний Восток и Сибирь, впервые рассказала Чехову о каторжном острове. Их связывали близкие отношения. Чехов доверял Каратыгиной, – отметила кандидат исторических наук из Благовещенска Елена Пастухова.

Клеопатра Александровна написала Антону Павловичу большое письмо, в котором привела адреса всех своих сибирских знакомых и друзей. К посланию была приложена визитная карточка с указанием адресата: «В Нерчинск Николаю Дмитриевичу Бутину. За его отсутствием – Капитолине Александровне Бутиной». На обратной стороне визитки Бутина Каратыгина от руки попросила поделиться с Чеховым сведениями о Забайкалье. В самом письме Аннону Павловичу актриса оставила подробную характеристику Михаилу Дмитриевичу. Однако, встрече писателя и золотопромышленника так и не суждено было состояться, рекомендация не пригодилась.

Время, отведенное в Нерчинске, Чехов провел в гостинице «Даурия». Здесь его сумел перехватить местный журналист Иван Багашев.

«Человек любознательный, не чета чиновникам. Спрашивал о Нерчинске, и Каре, о врачах, удивился, что здесь есть музей», – такие воспоминания оставил Багашев. И добавил, что его еще удивило: Чехов воспротивился обращению «ваше превосходительство», которым встречает всех приезжающих владелец гостиницы.

Здание «Даурии» до сих пор стоит в Нерчинске и вызывает интерес туристов. В отличие от читинского «Даурского подворья», где Чехов тоже ненадолго останавливался – эта гостиница уже утрачена.

Сибирская поэзия

Настигнув пароход «Ермак», Антон Павлович завершил свое двухмесячное «конно-лошадиное странствие»:

«Если исключить время, потраченное на жел<езные> дороги и пароходы, 3 дня, проведенные в Екатеринбурге, неделю в Томске, день в Красноярске, неделю в Иркутске, два дня у Байкала и дни, потраченные на ожидание лодок во время разлива, то можно судить о быстроте моей езды. Проехал я благополучно, как дай бог всякому. Я ни разу не был болен и из массы вещей, которые при мне, потерял только перочинный нож, ремень от чемодана и баночку с карболовой мазью. Деньги целы. Проехать так тысячи верст редко кому удается. Я до такой степени свыкся с ездой по тракту, что мне теперь как-то не по себе и не верится, что я не в тарантасе».

Возле Горбицы (тогда – казачьей станицы, а ныне – села на несколько десятков жителей) Антон Павлович, уже путешествуя по Шилке на «Ермаке», поделился с писателем Николаем Лейкиным:

А Алексею Плещееву написал так: «от Байкала начинается сибирская поэзия, до Байкала же была проза».

Вот только одним огорчил Чехова пароход:

«Почерк у меня преподлый, потрясучий. Это оттого, что пароход трясет. Писать трудно», – жалуется Антон Павлович домочадцам.

А потом «Ермак» и вовсе сел на мель – случилось это на Амуре, в районе ныне не существующей станицы Покровской, примерно там, где граничат сегодня Забайкальский край и Амурская область.

«Налетели на камень, сделали пробоину и теперь починяемся. Сидим на мели и качаем воду. Налево русский берег, направо китайский. Если бы я теперь вернулся домой, то имел бы право хвастать: «В Китае я не был, но видел его в 3-х саженях от себя». В Покровской будем ночевать. Учиним экскурсию. Если бы я был миллионером, то непременно имел бы на Амуре свой пароход. Хороший, любопытный край», – пишет путешественник своим домашним.

А вот чем конкретно понравился Чехову Амур – расскажем в следующей части нашего «путевого дневника».

Путями Чехова: современный путеводитель

В точности повторить маршрут Антона Павловича по Бурятии и Забайкалью сегодня у путешественника вряд ли получится. Просто потому, что таким транспортом, как запряженные лошадьми повозки, нынче уже не пользуются. Когда вы окажетесь в Клюевке на живописном восточном берегу Байкала то, двигаясь по следам писателя, скорее всего, поедете на автобусных маршрутках по федеральным трассам «Байкал» и «Амур» с некоторыми ответвлениями на дороги регионального значения. В принципе, маршрутки можно считать современным аналогом «тарантасов» XIX века. На автобусах, так же, как и Чехов, часами ожидая каждый следующий рейс, вы вполне сможете добраться до Сретенска, куда так спешил писатель. А в этом городе стартует единственный (по состоянию на прошлый год, а в нынешнем объявлений еще не было) речной туристический маршрут в Забайкалье – на теплоходе «Шилка-6». Как Чехов на пароходах, конечно, до Тихого океана, не доберетесь. Сегодня Амур – это пограничная река. Можно, конечно, проехать Транссибом, но во времена путешествия Чехова его еще не было, да и многие «чеховские» пункты вы минуете.

Антон Павлович проскакал Бурятию и Забайкалье, фактически, галопом. Потому что торопился на пароход. Следовать примеру классика не рекомендуем – эти регионы стоят того, чтобы присмотреться к ним внимательнее. И хотя бы посетить буддистские дацаны, отведать бурятские буузы. Да и в целом, на многое здесь наложило отпечаток соседство с Монголией. Например, на кухню, где можно найти мясные и молочные блюда. Стоит попробовать и местную рыбу – того же хариуса. И, конечно, варенье из лесных ягод – например, голубики. Если повезет, и попадете в сезон, то отведайте вареники с творогом и полевым молодым зеленым чесноком.

Чеховские места в Бурятии и Забайкалье

- Памятник Чехову в Улан-Удэ – ул. Ленина, 26а (Музей истории города Улан-Удэ)

- Памятник земскому доктору в Чите – ул. Бабушкина, 97

- Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова в Чите – ул. Угданская, 40

- Усадьба Бутиных в Нерчинске – ул. Советская, 83

- Бывшая гостиница «Даурия» в Нерчинске – ул. Советская, 32