Текст и подбор иллюстраций: Сергей Набивачев (РГ)

Неожиданный концерт

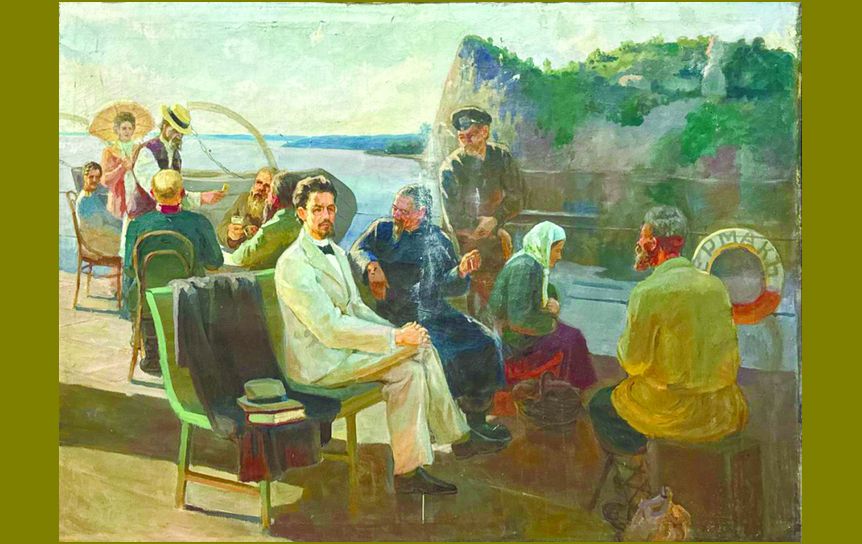

В прошлый раз мы оставили Антона Чехова, пережившего «водно-транспортное» происшествие на Амуре. Пароход «Ермак», на который писатель так торопился через все Забайкалье, сел на мель. В результате будущий классик застрял на несколько дней где-то на границе современных Забайкальского края и Амурской области – в районе казачьей станицы Покровской. Матросы начали устранять последствия аварии. Как ни странно, Антон Павлович провел это время замечательно – он оказался в очень красивых местах и в отличной компании. Об этом эпизоде Чехов оставил очень длинное письмо родным, которое составлял с 23 по 26 июня (5—8 июля по новому стилю).

Так совпало, что в это время навстречу шел другой пароход – «Вестник». На нем было не только много пассажиров, но и военный оркестр. Разъехаться суда не могли, поэтому второму судно пришлось ждать. В итоге получилось неожиданное торжество – музыканты играли для обоих пароходов, а потом публика пошла гулять по станице, где казаки наняли оркестр…

На Амуре и сегодня любят устраивать концерты прямо на речных судах. Причем российско-китайские. Например, в рамках ежегодной акции «Цветы на воде», посвященной окончанию Второй мировой войны, на середине реки между Благовещенском и Хэйхэ останавливаются теплоходы с музыкантами и певцами из двух стран. А вместо зрительного зала – набережные на обоих берегах.

Жизнь интересная

Когда «Ермак», наконец, снова отправился в путь, Чехову порой приходилось поработать по специальности – врачом.

«Вчера в местечке Рейнове пригласил меня к больной жене некий золотопромышленник. Когда я уходил от него, он сунул мне в руку пачку ассигнаций. Мне стало стыдно, я начал отказываться и сунул деньги назад, говоря, что я сам очень богат; разговаривали долго, убеждая друг друга, и все-таки в конце концов у меня в руке осталось 15 рублей», – рассказал в том же письме родным Антон Павлович. А Суворину тоже поведал эту историю и добавил, что потом лечил еще и мальчика, а от шести рублей, которые пыталась вручить его мама, отказался…

Рейново – это сегодняшнее село Джалинда. По названию реки, в районе которой нашли золото и добывают до сих пор. В память о названии чеховских времен потом появилась станция Рейново. Железная дорога в свое время стала вторым драйвером развития населенного пункта. Сейчас же вынашиваются планы построить трансграничный железнодорожный мост между Джалиндой и китайским Мохэ. Достаточно большое по меркам севера Приамурья село в недалеком будущем станет важнейшим транспортным узлом, через который будут проходить грузы с западной части страны и Якутии в Китай и в обратном направлении.

Чехов, конечно, про это еще не знал, но зато отметил:

А про Покровскую написал, что там драгоценным металлом промышляет даже местный поп.

Нельзя сказать, что сегодня в Приамурье не думают ни о чем, кроме золота, но и сейчас регион остается одним из главных центров добычи в стране, а эта сфера – одной из важных для экономики региона.

Еще одно интересное наблюдение, штрих к портрету местных жителей:

Здесь Чехов обратил внимание не столько на распространенность вредной привычки, сколько на эмансипированность женщин – курят, какой либерализм! Но и по сей день всевозможные исследования показывают, что Приамурье и некоторые соседние регионы – в числе самых курящих в стране.

В Благовещенске

Из Благовещенска, куда Чехов прибыл 27 июня (9 июля по новому стилю), он написал одно из самых объемных за свое путешествие писем – Суворину. Его постоянно разбирают на цитаты амурские краеведы. Все больше – о красотах Амура и о здешних людях. Фразы вроде «я в Амур влюблен» или «последний ссыльный дышит на Амуре легче, чем самый первый генерал в России» стали, по сути, крылатыми.

Но размышлял Чехов, например, и о политике:

Насчет того, что европейцы руками Китая заберут Амур – в этом Антон Павлович ошибся. Но зато предрек сегодняшний «поворот на Восток» в российской международной политике.

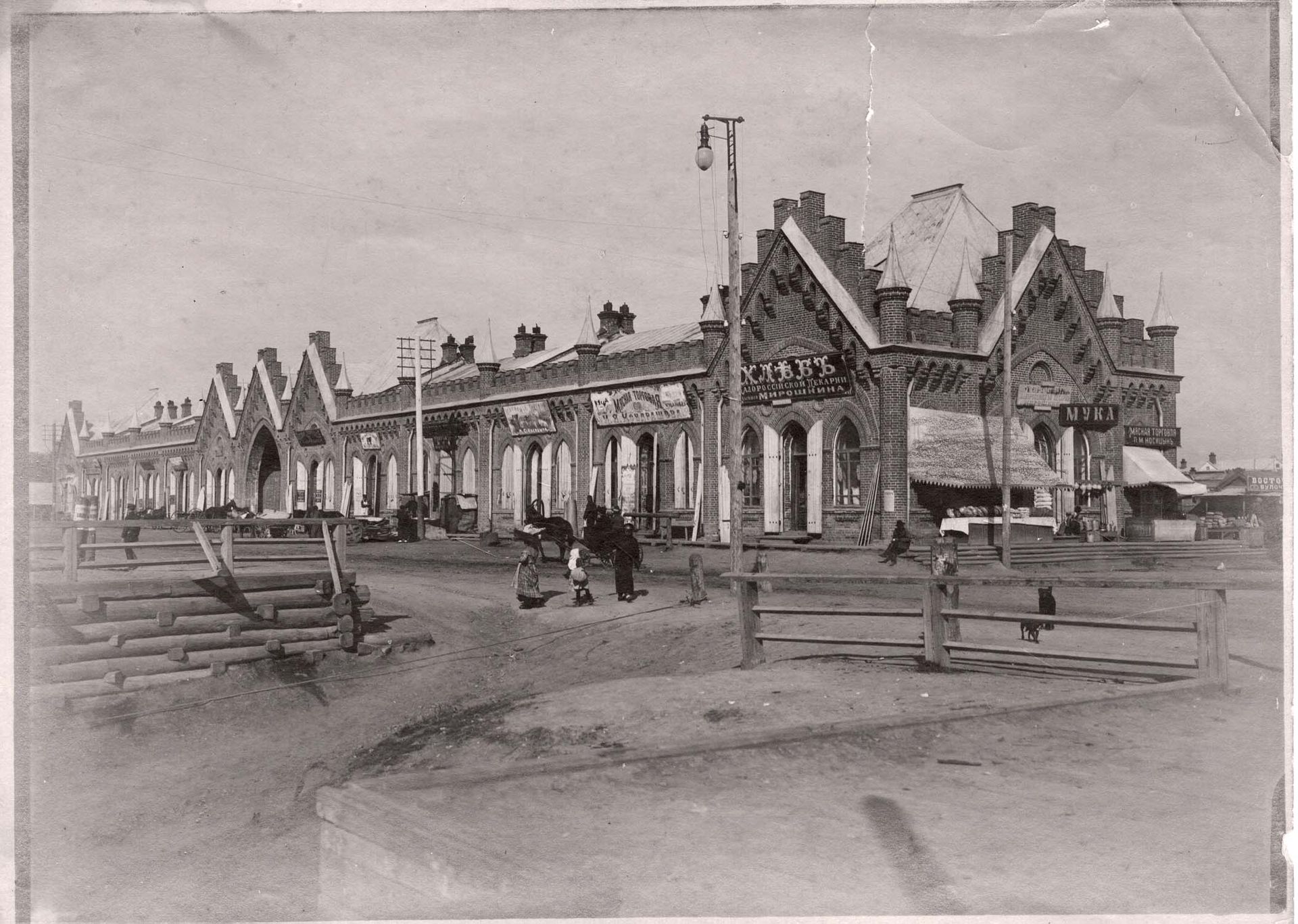

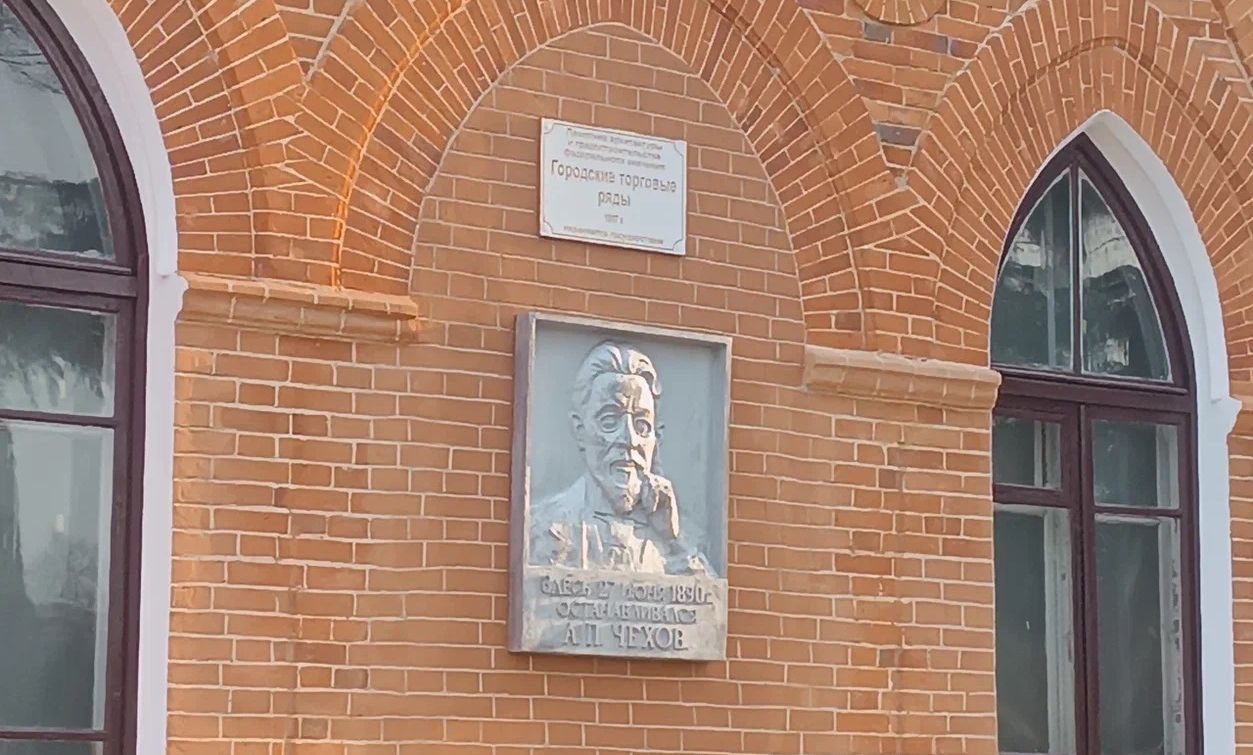

На набережной Амура на одном из самых красивых зданий города (в прошлом – торговые ряды «Мавритания», ныне – один из корпусов Института геологии и природопользования) висит памятная табличка: «Здесь 27 июня 1890 года останавливался А.П. Чехов». Пожалуй, это одно из самых преобразившихся мест всего чеховского маршрута – только «Мавритания» в здешнем пейзаже и осталась. Классик бы точно очень удивился, оказавшись здесь сегодня. Где-то здесь он купался в Амуре. Сейчас бы так не получилось – тогдашнего берега просто не существует. Обновленная мраморная набережная отвоевала немало пространства у великой реки, став своеобразной витриной страны, обращенной к Китаю.

С таблички портрет Чехова смотрит на площадь, в XIX веке бывшую торговой. А теперь здесь площадь Победы, на которой стоят: Триумфальная арка (поставлена в честь визита цесаревича Николая, оказалась разрушенной в советское время и воссозданной в XXI веке), мемориал воинам-амурцам Великой Отечественной, а также совсем новый памятник, установленный в этом году к 80-летию Победы и посвященный военной истории России – от времен Александра Невского до Спецоперации. Оглядев набережную, Чехов бы увидел гигантские флаги России и Китая, установленные на высоких флагштоках на двух берегах друг напротив друга, а также строящуюся трансграничную канатную дорогу. В своем XIX веке он мог хвастать: «В Китае я не был, но видел его в 3-х саженях от себя». Если бы он посетил Благовещенск в 2026 году, то мог бы поделиться, что катался в Китай на фуникулере. По крайней мере, таковы планируемые сроки сдачи канатной дороги. Впрочем, на правом берегу Амура классик все же побывал и потом лаконично написал родным: «27-го я гулял по китайскому городу Айгуну».

Немало на Амуре пообщался писатель с китайцами:

В Благовещенске Чехов встретил и японок, а конкретно гейш:

Сегодня же жителей Страны восходящего солнца в Благовещенске можно встретить с трудом – в этом времена точно изменились.

Находясь в Благовещенске, Чехов подводит своеобразный итог путешествию по реке:

Мастер слова признался Суворину, что ему трудно подбирать слова про местные пейзажи: «описывать такие красоты, как амурские берега, я совсем не умею; пасую перед ними и признаю себя нищим». Это уже потом поэт Петр Комаров сформулирует, почему именно: «Только в песне да в сказке уместится Приамурье мое!»

Китайские иероглифы

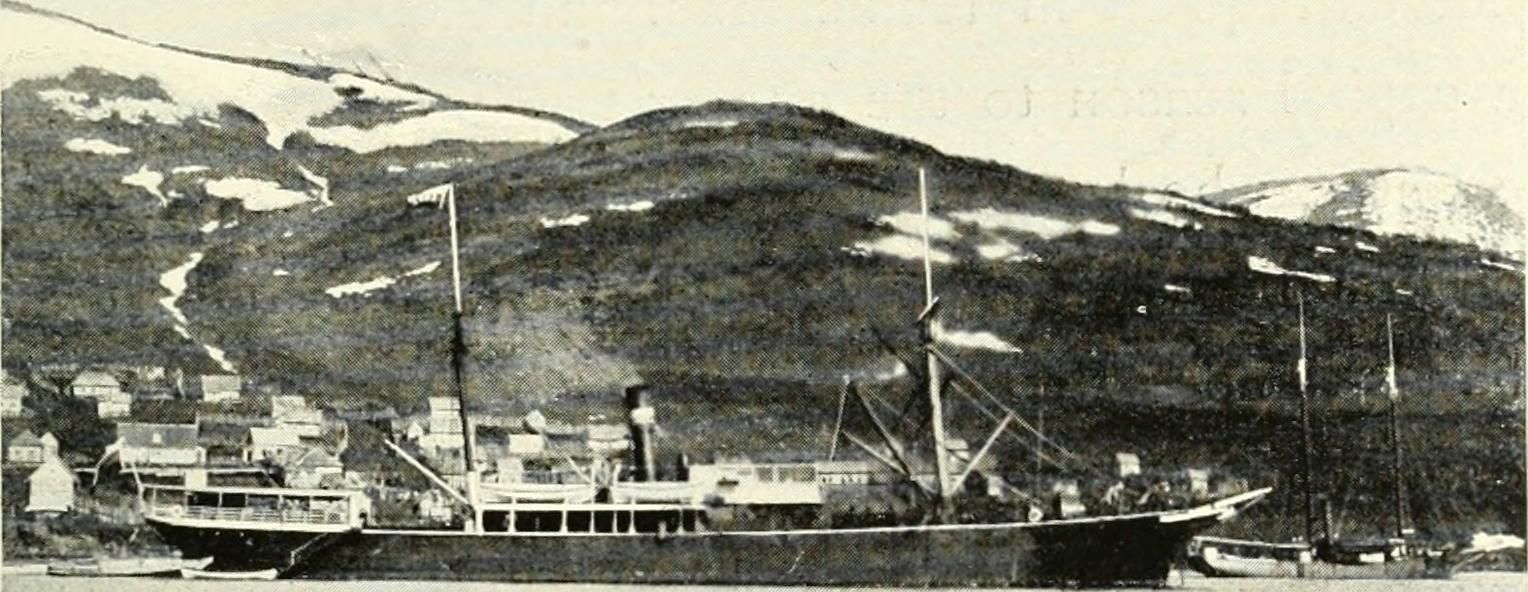

Отправившись из Благовещенска уже на пароходе «Муравьев-Амурский», в дальнейшем Чехов был достаточно лаконичен, потому что судно сильно дрожало и писать было трудно. Тем не менее, по пути в Хабаровку (нынешний Хабаровск) он рассказал родным:

В следующем письме Чехов перерисовал иероглифы, изображенные на веере его попутчика-китайца. Они якобы означали «Я еду в Николаевск. Здравствуйте».

О посещении Хабаровки известно мало. Там Чехов зашел в Военное собрание, где читал газеты, стараясь понять, как долго они сюда добираются. Сегодня на здании Офицерского собрания в Хабаровске установлена памятная табличка о посещении этого здания писателем.

В Хабаровке Антон Павлович расстался с одним из своих попутчиков – курляндским офицером Иваном-Витольдом Шмидтом, с которым путешествовал из района Томска примерно полтора месяца. Кстати, некоторые чеховеды считают его возможным прототипом Соленого из «Трех сестер».

Спустя долгое время, в 1927 году Шмидт опубликовал мемуары «Из далекого прошлого», где поделился воспоминаниями о знакомстве с великим писателем. Первая встреча была такой:

Чехову же попутчик совсем не понравился: "...поручик Шмидт (фамилия противная для моего уха), пехота, высокий, сытый, горластый курляндец, большой хвастун и Хлестаков, поющий из всех опер, но имеющий слуха меньше, чем копченая селедка, человек несчастный, промотавший деньги, знающий Мицкевича наизусть, невоспитанный, откровенный не в меру и болтливый до тошноты".

Мемуары Шмидта – интересная возможность взглянуть на путешествие Чехова со стороны. Из них можно выяснить, что многие моменты Антон Павлович опускал – например, как кружил головы пассажиркам «Ермака». В воспоминаниях офицера есть некоторые разночтения по поводу обстоятельств и дат – скорее, тут стоит верить Чехову, потому что он писал по свежим впечатлениям, а Шмидт – по воспоминаниям из далекой молодости. Историки сетуют, что он совсем не рассказал про посещение Благовещенска, и до сих пор не ясно, где именно они ночевали. Кандидат исторических наук Елена Пастухова предполагает, что на пароходе «Муравьев-Амурский».

В дороге попутчики сдружились, а после расставания продолжили общение по переписке. В сентябре Шмидт попросил Чехова: «...не поминайте меня лихом; знаю свои недостатки, знаю, что я несносный порой бываю, но поверьте, что я сам немало страдал за свои нравы в жизни».

А в мемуарах Шмидт написал так:

«И зачем я сюда поехал?»

После Хабаровки Чехов устал путешествовать по Амуру и уже откровенно жаловался:

О пребывании в Николаевске можно почитать уже в книге «Остров Сахалин».

Поскольку гостиницы в городе не было, сначала Чехов две ночи переночевал на «Муравьеве-Амурском», а затем пароход ушел обратно в Хабаровку. И классик, откушав в здании общественного собрания и погуляв по Николаевску, решился проситься на пароход «Байкал», который и должен был доставить его на Сахалин.

8 июля (20 июля по новому стилю) пароход отправился в путь.

– делится Чехов впечатлениями в книге «Остров Сахалин».

Впереди у писателя – трехмесячное пребывание на далеком восточном острове.

Но это уже совсем другая история.

Чеховские места на Амуре:

1. Торговые ряды «Мавритания» в Благовещенске (ул. Богдана Хмельницкого, 2)

2. Офицерское собрание в Хабаровске (ул. Шевченко, 7)

В материале использованы цитаты из писем А.П. Чехова, его книги «Остров Сахалин», мемуаров И. Шмидта «Из далекого прошлого», а также исторические документы и свидетельства современников.