Клянусь вам, господа, что слишком сознавать — это болезнь, настоящая, полная болезнь.

Ф. М. Достоевский, «Записки из подполья»

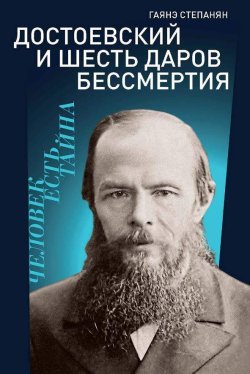

Текст: Гаянэ Степанян

Литературовед А. Л. Бем заметил однажды: «Достоевский – гениальный читатель». Гениальность ФМ как читателя заключалась в том, как он переплавлял прочитанное в собственный металл. А Сергей Носов в «Колокольчиках» перенес достоевский метод переплавки чужого (в нашем случае, достоевского) текста в свое собственное произведение.

Перед нами и роман, и исследование одновременно, в нем есть и литературоведческий анализ, и художественная условность. Читатель гадает, имеет ли он дело с литературоведением, замаскировавшимся под художественный текст, или, наоборот, с художественным текстом, прикинувшимся литературоведческим исследованием? Жанр двоится, и так уже на формальном уровне в «Колокольчиках» зарождается одна из важнейших достоевских тем – тема двойничества.

Роман состоит из писем безумного и безымянного литературоведа своему психиатру. Психиатр, в отличие от повествователя, не безымянна, у нее последовательно включаются два имени, то есть тема двойничества развивается. Каждое письмо героя – это описание главы его будущей книги про «Преступление и наказание», в которой он хочет объяснить, что «безнадежное дело – такой роман написать. Вот об этом и должна быть наша книга. О безумии замысла».

Но главное безумие» в другом: герой считает себя персонифицировавшимся романом Достоевского:

«Заметьте, не автор и не герой Ваш покорный слуга, но «Преступление и наказание» как таковое – в самом широком, и глубоком, и, конечно, в самом высоком понимании смысла».

При этом размышления и наблюдения героя-повествователя касательно «Преступления и наказания» опираются на точнейшие датировки, фактологию и глубокие научные исследования творчества ФМ, например, работы Б. Н. Тихомирова. Но насколько повествователь точен в литературоведческих штудиях, в той же мере его частные обстоятельства проговорены скупо, а потому бытие героя представляется менее реальным, чем бытие Раскольникова и Свидригайлова. Сам же автор (Носов), исследующий вопрос, а как у Достоевского получилось создать просто невероятный роман (невероятный в том смысле, что такой роман не мог получиться), устами своего героя говорит, что одно из важнейших условий успеха заключалось в том, что Раскольников как бы недопроявлен – и наделяет таким же свойством своего героя.

Этот художественный прием – заявить литературоведческое наблюдение касательно ФМ и немедленно воплотить его в собственном тексте – кажется, стал несущей конструкцией романа. Вот еще пример использования этого приема: повествователь замечает, что Достоевский, отлично умевший в силу военно-технической профессии считать расстояние шагами, заставил Раскольникова проделать до старухи 730 шагов и что, похоже, это нумерологическая аллюзия на «Пиковую даму» (тройка, семерка, туз – все наличии). И через несколько страниц мы узнаём, что от комнаты героя до кабинета врача – 73 шага, то есть тройка и семерка сохранились, а туз – затерялся. Выстраивается перспектива: Германн (преступник, его туз убит дамой, пациент псих. лечебницы) – Раскольников (преступник, полный комплект счастливых цифр, воскрес) – персонаж Носова (снова не хватает туза, который, похоже, тоже убит дамой: ведь 73 шага насчитала ненавидимая Евгения Львовна и, кажется, в перспективе нехватка туза не к добру для повествователя).

Эта нумерология – одна из многих нитей ДНК, которая делает персонажа «Колокольчиков» братом Раскольникова (особенно если принять его версию, что он и есть «Преступление и наказание», то есть, как Раскольников, порожден Достоевским). В этом свете особенный смысл обретают размышления повествователя про братьев Кастора и Полидевка, один из которых родился от смертного царя. Ведь Раскольников, созданный Достоевским, бессмертен и может поделиться своим бессмертием с пока еще смертным братом носовского романа, который, судя по рассуждениям про вечность, кажется, тоскует по бессмертию. Забегая вперед, напомню: в «Преступлении…» у Раскольникова ведь и правда был младший брат. Вот в какую многоуровневую ассоциативную игру предлагает Носов сыграть читателю!

Еще один пример отсылки к поэтике Достоевского – это жанр узнаваемого романа в письмах, только вместо полуграмотного Макара Девушкина – искушенный литературовед, а вместо добросердечной Вареньки – врач-психиатр. И тем не менее, это не буквальное копирование «Бедных людей», а… как бы полуцитирование: в «Бедных людях» в переписке участвуют двое, а потому действительное, объективное существование Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой невозможно поставить под сомнение. В «Колокольчиках» же явлены только письма повествователя, а о содержании писем его собеседницы мы можем догадываться (то есть снова недокомплект по сравнению с ФМ). Автор забрасывает читателя в субъективную реальность повествователя: врач (собеседница), лечебница, брат героя могут с одинаковым успехом существовать и в фантазиях героя, и в объективной действительности.

Более того, неопределенность реальности усугубляется еще одной особенностью – письма повествователя не датированы. В «Бедных людях» письма и Вареньки, и Девушкина снабжены датами (даты есть даже у Поприщева в «Записках сумасшедшего», о котором повествователь также упоминает). Дата – это связь с хронотопом, надежное свидетельство объективности повествования, маркер сезона, длительности переписки и прочих временных соотношений между событиями. Герой же Носова дат не проставляет: читателю неведомы ни месяцы, ни времена года. Неясно, какой длительности романное действие, сколько времени прошло с первого письма до последнего. Единственные маркеры объективного времени, которые вкрались в повествование, – это четные понедельники и нечетные четверги, по которым брату повествователя разрешалось его навещать, но они мало дают для ориентации во времени, особенно в свете недоказанного существования брата.

Читатель оказывается в герметичном пространстве текста, который если и дает выходы, то только в другие художественные тексты (см. послесловие). Повествователя интересуют лишь даты, связанные с биографией ФМ и «Преступлением и наказанием». И два циферблата, появляющиеся в повествовании, не имеют никакого отношения к объективной действительности – это заложенные часы реального ФМ и вымышленного Раскольникова.

Отказ от дат – очень действенный прием, который работает на сюжет романа, заключающийся вовсе не только в том, чтобы по-новому взглянуть на путь Раскольникова от преступления до наказания, хотя повествователь и заявлял, что пишет «о безумии замысла». За спиной у повествователя – автор, а у автора свои цели.

Завязка сюжета обозначена в аннотации к книге: уже там повествователь заявлен безумцем. Его съела идея в виде романа, и Петруша Верховенский вполне б мог сказать ему, а не Кириллову: «Я ничего никогда не понимал в вашей теории, но знаю, что вы не для нас ее выдумали, стало быть и без нас исполните. Знаю тоже, что не вы съели идею, а вас съела идея, стало быть и не отложите». Далее герой неосознанно пытается доказать автору и читателю, присутствие которых, похоже, ощущает, что он и правда то, чем себя считает. Стало быть, истинным сюжетом становится расследование природы героя, а даты его писем при таком положении дел совершенно не важны и делу бы только вредили.

Развязка, то есть финал расследования, приводит читателя к одному из трех возможных ответов. Первый ответ такой, что герой все ж безумен. Второй, что он и есть то, что о себе думает: роман «Преступление и наказание». Человеческий быт его и не может интересовать, он существует в культурном бытии и в нем бесподобно ориентируется. Третий возможный ответ, что герой – нормальный человек, он и есть тот самый брат-литературовед, который вообразил безумца и от его лица излагает свои собственные литературоведческие изыскания.

Вернусь к двойничеству как структурному элементу, унаследованному от Достоевского. Оно сказывается не только в двойственности самого жанра «Колокольчиков» (одновременно и литературоведение, и художественное высказывание), но и в системе персонажей. Она представляет собой квартет, участники которого имеют разную вероятность объективного (не выдуманного героем) существования:

- Сам повествователь, объективно существующий (все ж мы читаем его письма).

- Его корреспондентка – врач-психиатр Евгения Львовна, которая скорее есть, чем нет. Она играет роль и Порфирия Петровича, пытающегося вывести повествователя на чистую воду (признать его психом), и рокового женского начала (обратите внимание на эпизод про убитую муху), она не пишет стихи, пытается наставлять героя.

- Ее близнец Кира Степановна, также врач-психиатр в той же клинике. Является ли она отдельной личностью – или перевоплотившейся Евгенией Львовной, не разобраться, но, сама по себе или в лице своей сестры она скорее существует, чем нет. Она пишет стихи, она становится ученицей повествователя и уже ближе к Вареньке Доброселовой и спасительному женскому началу. Еще у сестер интересная система именования: имен Евгения и Кира у ФМ не встретить, но отчества – Львовна и Степановна – отсылают к Льву Мышкину и Степану Трофимовичу Верховенскому. Случайны ли эти отсылки или нет – пока сказать не могу, но отношения сестер те же, что у Кастора и Полидевка, они близнецы при смертном и бессмертном отцах.

- Брат-близнец самого повествователя, который упоминается уже в начале, который, как и повествователь, остается безымянным, литературовед и специалист по Достоевскому, но который противоположен повествователю: он нормален, на свободе (по крайней мере, так заявляется большую часть книги). И вот брат-близнец в этом квартете – самый призрачный персонаж, его скорее нет, чем он есть.

Своих героев относительно друг друга Носов расставляет так же, как, по мысли повествователя, ФМ расставляет своих героев в «Преступлении»: есть квадрат (это все четверо), а есть треугольники: Евгения Львовна – Кира Степановна – повествователь; Евгения Львовна – повествователь – его брат и т. д. Благодаря такому художественному ходу создается занимательный эффект: рассказчик воспринимается не как бестелесный разум, а как живой человек из плоти и крови. Но при этом его личная частная жизнь носит мерцающий характер: она то ли есть, то ли порождена его больным воображением. Этим приемом автор добивается того, что внимание читателя все равно тяготеет к сознанию героя, а не к его бытию.

Но один предмет объективной действительности заземляет все игры чистого разума героя. Это мирт в кабинете у Евгении Львовны (Киры Степановны), который возникает уже в первой главе во втором абзаце – и сопровождает читателя из главы в главу до самого конца. В «Преступлении и наказании» ни одного мирта нет, да и вообще – художественная вселенная Достоевского миртовыми садами не засажена (мирт у ФМ – это не роза у Фета по частотности упоминаний!), а потому мирт производит впечатление чего-то инородного в общем потоке сознания персонажа.

Во вселенной ФМ есть уголок, в котором один мирт прорастает. Речь про повесть «Белые ночи», в которой Мечтатель рассказывает Настеньке историю любви: «И, боже мой, неужели не ее встретил он потом, далеко от берегов своей родины, под чужим небом, полуденным, жарким, в дивном вечном городе, в блеске бала, (…), на этом балконе, увитом миртом и розами, где она, узнав его, так поспешно сняла свою маску и, прошептав: «Я свободна», задрожав, бросилась в его объятия, и, вскрикнув от восторга, прижавшись друг к другу, они в один миг забыли и горе, и разлуку, и все мучения <...>».

В этом отрывке из «Белых ночей» две детали, раскрывающие перспективу повествования в «Колокольчиках»:

1. Сам мирт, кочующий из главы в главу, – единственное, что замечает повествователь в кабинете своего врача. Евгения Львовна сменяется на Киру Степановну, а раздражение к Евгении Львовне, если не ненависть – на нежность к Кире Степановне и на мечты о побеге. Незаявленный напрямую сюжет об отношениях между врачом и пациентом исподволь развивается в сюжет о влюбленных, которые под пристальным взглядом автора и читателей не могут быть вместе и мечтают бежать. И постоянно возникающий в письмах мирт знаменует собой развитие этого сюжета.

2. В приведенном отрывке из «Белых ночей» про мирт есть и тема дальней страны, рая, в котором обретается счастье. Сюжет бегства в рай в самих «Колокольчиках» подкрепляется и размышлениями повествователя про Америку, в которую мечтал уехать Свидригайлов (и по-своему, но воплотил эту свою мечту), и о последнем доме Мастера и Маргариты.

Понимаете, что делает Сергей Носов? Перед ним, автором, стоит сложнейшая задача: в повествование от первого лица героя, где только его точка зрения и возможна, а прочие герои лишены какого бы то ни было права голоса и даже материального воплощения, потому что их объективное существование не доказано, ему, автору, нужно каким-то способом просигналить своему читателю о своей, авторской позиции касательно происходящего. Ему нужно вмешаться в текст героя и отправить читателю свое авторское послание так, чтоб герой ни о чем не догадался!

Такой же ребус решал ФМ в «Легенде о великом инквизиторе» Ивана Карамазова (впрочем, там помимо Ивана был еще Алеша Карамазов, то есть альтернативная точка зрения все равно присутствовала, а у нашего повествователя – никого и ничего кроме голоса ФМ в голове). Ну так вот, в творение Ивана Карамазова, в котором Христос молчит в ответ на все убедительные доводы инквизитора, ФМ включает слова-маячки, например, «стогны жаркие» или «ночь лимоном и лавром пахнет», чтобы отослать читателя к пушкинским текстам. Эти тексты, соединяясь с текстом романа, добавляют к позиции умного, но заблуждающегося Ивана Карамазова еще и авторское измерение, благодаря чему ФМ все равно оставляет последнее слово за собой, а Иван Карамазов об этом даже не догадывается (подробнее, если читателю интересно, в исследованиях Татьяны Касаткиной).

Так вот, этот мирт у Носова играет в тексте ту же роль, что «стогны» и «лавр» у ФМ, то есть роль авторского послания читателю, которое прорывается через поток мысли героя, ничего про существование автора не подозревающего. То есть автор, используя малочастотные слова, отсылает к другому, неназванному произведению, и оно создает контекст, проясняющий и суть отношений повествователя с героиней, и их будущее.

Благодаря включению в поле «Колокольчиков» «Белых ночей», к трем вероятным интерпретациям природы повествователя добавляется еще одна, авторская, надежная и истинная, не отменяющая ни одну из трех, но дающая читателю незримый источник света: безумен ли повествователь или нормален, литературовед ли – или вочеловечившийся роман (тут читатель волен выбирать), но он не циник (тут авторская воля, никакого выбора для читателя). Повествователь – мечтатель в самом высоком, в самом достоевском смысле этого слова. Как хотите, но я думаю, что вот эта его суть – мечтателя – доказывает, что он и правда вочеловечившийся роман, а не сумасшедший филолог.

И вообще, эта мысль о том, что великие произведения могут вочеловечиваться, мне после «Колокольчиков» представляется в такой мере убедительной, что теперь страстно хочется узнать, а как мыслит себя, к примеру, роман «Анна Каренина»? Или «Евгений Онегин»? А «Мертвые души» или «Вишневый сад»? И как пойдет разговор, если вдруг они встретятся? Тянет на целую серию романов, не правда ли?

P.S.

Помимо произведений Достоевского, в орбиту «Колокольчиков…» втягиваются многие другие тексты разных времен и авторов. По мысли философа и популяризатора чтения Мортимера Адлера, наличие валентностей с мировой литературой – один из важнейших критериев хорошей книги. И для любителей системного чтения я завершу свою рецензию списком упомянутых в «Колокольчиках…» произведений. Так вы будете располагать не только романом, но и охватите те тексты и мысли, на которых он взрастал. Кто знает, к каким открытиям приведет чтение этой подборки вас.

1. Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита».

- В связи с образом вечности в виде бани с пауками у Свидригайлова.

2. Николай Вильмонт. «Достоевский и Шиллер».

- В связи с сиянием глаз.

3. Игорь Волгин. «Пропавший заговор».

- В связи с Порфирием Петровичем и Миколкой.

4. Джеймс Джойс и его «Улисс», конечно):

- Упоминается как читатель "Преступления и наказания". Повествователь предполагает, что в решении темы условных "отца" и "сына", Блума и Стивена, сыграли свою роль Мармеладов и Раскольников (эту пару повествователь интерпретирует как отцовско-сыновью).

5. Николай Гоголь «Нос».

- В связи с общими ощущениями цирюльника, который обнаружил у себя чужой нос, и Раскольникова, убившего двух женщин. А также «Записки сумасшедшего».

6. Василий Жуковский. Эссе «Нечто о привидениях».

- В связи с привидением Марфы Петровны и сном про процентщицу.

7. Николай Заболоцкий времен ОБЭРИУ

- В связи с поэзией капитана Лебядкина.

8. Эжен Ионеско и его «Стулья»

- В связи с Капернаумовым.

9. Всеволод Крестовский. «Петербургские трущобы».

- Которые стали издаваться еще до зарождения замысла «Преступления и наказания».

10. Михаил Лермонтов. «Сон» (про «долину Дагестана»).

- В связи с издателем Стелловским.

11. Фридрих Ницше, что вполне ожидаемо.

12. Эдгар Аллан По. Рассказы «Сердце – обличитель» (его Достоевские издали в журнале «Время» в 1861 г.) и «Черный кот», в котором герой топором убивает свою жену.

13. Александр Пушкин. «Пиковая дама», «Египетские ночи».

14. Том Стоппард. «Гильденстерн и Розенкранц».

- В связи с отношениями между героями и авторской волей.

15. Борис Тихомиров «Лазарь, гряди вон!»

- Это современный комментарий к роману одного из нынешних ведущих специалистов по Достоевскому. Прекрасная, увлекательная книга, которая подсвечивает произведение совершенно по-новому. Даст опыт медленного чтения.

16. Даниил Хармс. «Случаи»

- В связи со Свидригайловым и «писаришками».