Текст: Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

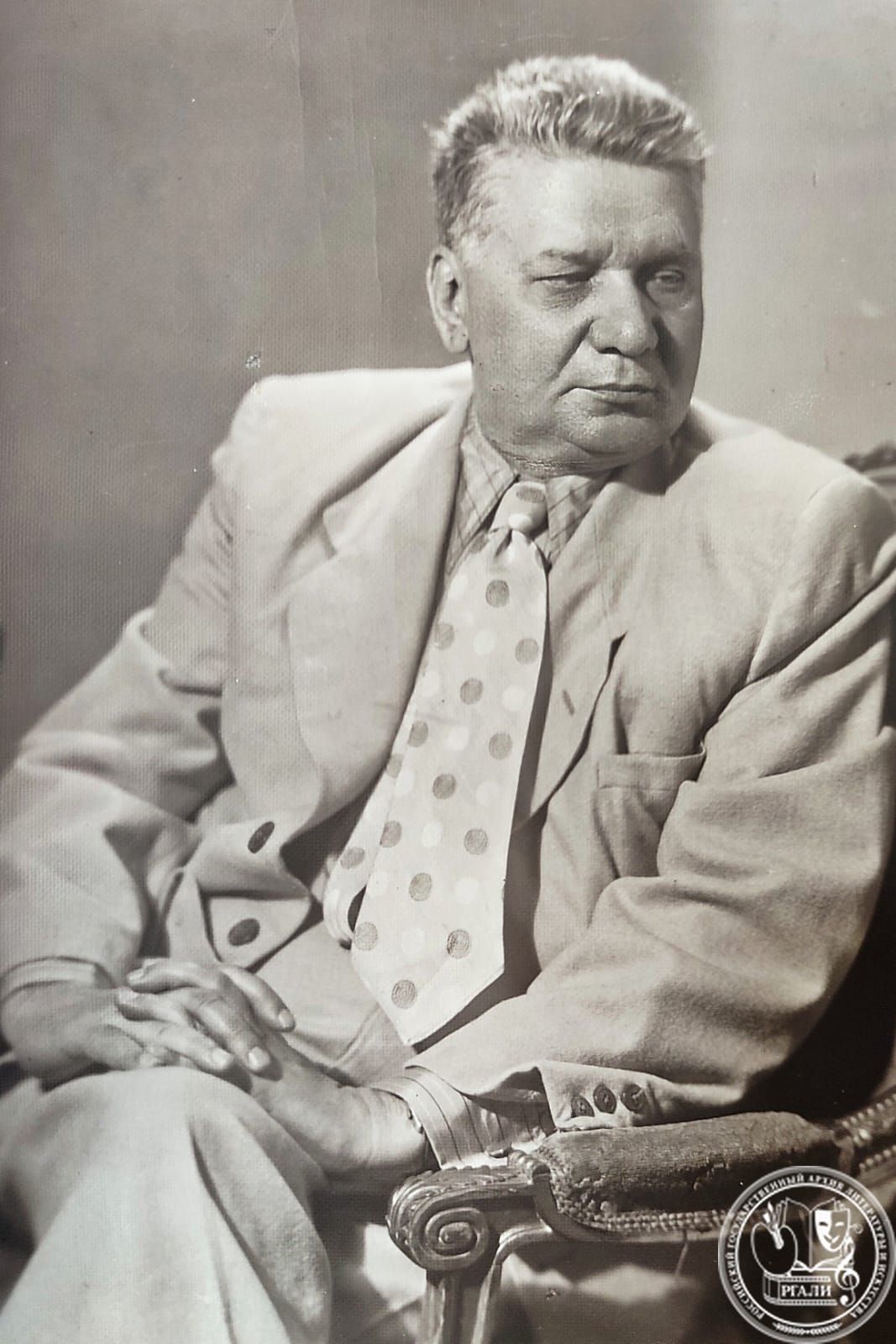

125 лет назад, 16 ноября 1900 года, в станице Гундоровской, на Дону, родился Николай Погодин – драматург, ставший одним из символов советского театра. Шутник и фантазер, твердый коммунист без партийного билета в кармане. Главный творец ленинианы и сталинский лауреат. Своенравный, непредсказуемый. Первоначально он носил фамилию Стукалов, но публиковаться стал под псевдонимом Погодин. Бойко и свежо писал «комсомольские» очерки. Добровольцем вступил в Красную армию, участвовал в сражениях Гражданской войны. Работал репортёром в ростовской газете «Трудовая жизнь», потом стал внештатным корреспондентом «Правды», объездил страну, как репортер. Славу ему принесла поездка на Тракторстрой в Сталинград. Там возводился гигантский завод – символ индустриализации и первых пятилеток. В 1932 году он написал пьесу о героях стройки – «Мой друг». Пришла слава. А театр он полюбил с первого взгляда, был одарен абсолютным сценическим слухом. Но чего-то Погодину не хватало…

Много лет спустя он вспоминал: «Моё горе — и это относится к чисто биографическим сведениям — состоит в том, что я не получил классического образования. Этот недостаток неминуемо должен был отразиться на литературной профессии. Когда прошли первые вдохновения, то для настоящего мастерства не оказалось серьёзного багажа знаний. Дело в том, что я выхожу из семьи тамбовских крестьян, бежавших от нищеты на юго-восток России — на Дон. Собственно, семья распалась, и я рос с матерью — отца не помню. А она не имела возможности дать мне среднее образование, о высшем и говорить нечего».

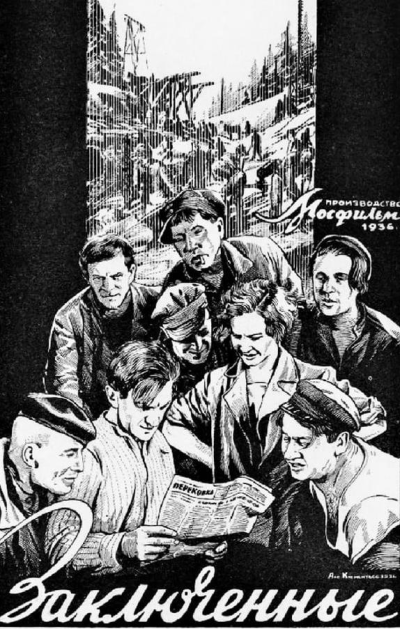

Но пришла пора, когда государство стремилось, чтобы искусство создавали выходцы «из народа» - и «для народа». А потом для советского театра настало время погодинских «Аристократов». Среди действующих лиц этой колоритной пьесы – бандиты, воры, изуверы, проститутки, кулаки. И каждого (или почти каждого) можно перевоспитать. «Театр ничего не скрывает от зрителя. Он рассказывает ему все до конца. Беломорстрой. Лагерь специального назначения. О, нет, это далеко не было курортом! Это было местом суровым и тяжелым, куда люди приезжали не по своей доброй воле, куда их привозили в тюремных вагонах, как преступников, как социально-опасный элемент, который должен быть изолирован от общества. А сами люди, попавшие сюда, — все эти бандиты, кулаки, вредители? Что, легко их было сломить, заставить работать? Нет, они не хотели подчиняться никому, они думали только о побеге, они ненавидели все и всех и в первую очередь этих «людей с ромбами», пристающих к ним с «бреднями о перековке», - писала «Вечерняя Москва» в мае 1935 года. Но главное, что пьеса получилась живая, без фальши.

Именем нарицательным стал вожак «аристократов», рецидивист Костя-капитан. В кинофильме эту роль блестяще сыграл Михаил Астангов. Все увидели, что в театр пришел драматург, понимающий «человеческую комедию», умеющий увлечь.

Мир ленинианы

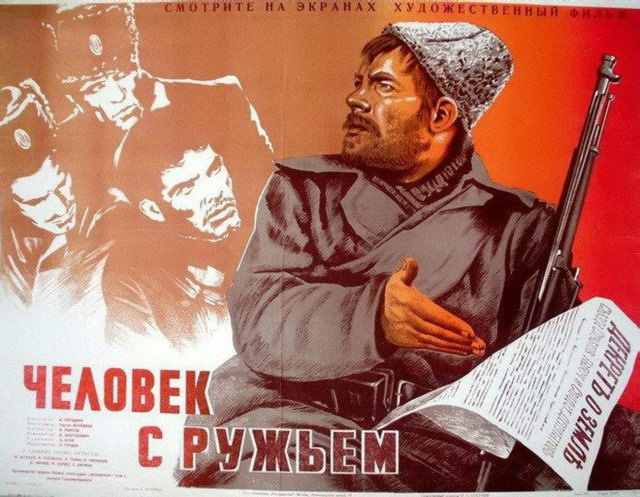

Вывести на сцену Ленина – в середине 1930-х это казалось крамолой. Этого боялись… «Кабы чего не вышло». Погодин осмелился – и не прогадал. Все началось с «Человека с ружьем». Если перечитать его лениниану или пересмотреть спектакли (к счастью, сохранились видеозаписи!) – вы удивитесь. Эти вещицы не соответствует стереотипным представлениям о том, как в советские времена писали о вожде пролетарской революции. Тонкая драматургия, неуловимые рефлексии, иногда – странноватые. Никакой прямолинейной пропаганды. Образ Ленина Погодину удался. Он не вполне соответствует Владимиру Ильичу, которого мы можем разглядеть в его томах. Но Погодин вывел на сцену неординарного, удивительного человека. И не только его. В каждой из его ленинских пьес – вереница интереснейших героев.

Проще было бы показать революцию через рабочих. А у Погодина в одной пьесе главный герой – солдат, герой Первой Империалистической. В другой – старорежимный ершистый инженер. Оба не верят в революцию, не понимают большевиков. Сама жизнь должна их переубедить. И это действительно была главная задача новой власти – перетянуть на свою сторону славных людей, далеких от революционного подполья. Погодин не лукавит: очень многое в этом смысле удалось.

Над этой темой драматург работал основательно, почти двадцать лет. Конечно, приходилось переписывать уже ставшие каноническими пьесы после развенчания сталинского культа. Реплики второго вождя унаследовал Дзержинский. Но не в этом дело. В Погодине мы приобрели и потеряли мудрого и остроумного комментатора революции, её скрытой сути. Потеряли, потому что сегодня этот выдающийся писатель забыт. Почему бы не издать ленинскую трилогию Погодина в «Литпамятниках», с серьёзным аппаратом, с вариантами? Но этого ждать не приходится: Погодина как будто записали в архив устаревшей пропаганды. Вряд ли им занимаются в ИМЛИ, да и о новых театральных постановках не слышно.

А ведь это не только учебник действительно эффективной пропаганды, не только театральная легенда, но и литературное чудо. Вспомним «Кремлёвские куранты». Мы видим героя, благородного инженера Забелина, который задыхается в революционной суматохе, ненавидит новую власть. Он видит в революции уничтожение порядка, безумие, и только. Первая фраза, которая запоминается в прологе пьесы – грустная реплика Забелина: «Да, братец, испортились главные часы в государстве. Молчат кремлёвские куранты». Но Ленин предвидел и это… В тонкой, остроумной пьесе Погодина всё это преподнесено без агитационного угара. Мощно, с ощутимым внутренним накалом играл Забелина мхатовец Борис Ливанов. И в фильме, и в спектакле «Кремлевские куранты». Посмотрите, прислушайтесь к нему – это лучший образец русской речи, интонации.

Инженер идет дальше и дальше в своей критике советов: «Дикари захватили цивилизованное судно, перебили всех белых людей, команду выбросили за борт, сожрали все запасы… Дальше что? Кораблём надо уметь управлять, а они не умеют. Социализм пообещали, а с какого конца его начинать — никто не знает». Знакомая линия нападения? Сюжет с «пломбированным вагоном» и шпионажем в пользу Германии в СССР тоже никто не скрывал от народа. Но, в отличие от нынешней моды, не скрывали и ответной аргументации.

Забелин обаятелен в патриотическом гневе, ведь даже главные часы державы сломались! Остановились кремлёвские куранты! И артист Борис Ливанов не разоблачает своего героя в его антисоветских заблуждениях. Мы в него влюбляемся с первого появления на сцене. Он – профессионал – в смутное время оказался отброшенным на свалку, как старый башмак. Из протеста продаёт на Воскресенской площади «довоенные серные безопасные спички фабрики Лапшина», рядом с другими мешочниками. И вот его вызывают к Ленину. А потом и кремлёвские куранты пошли. Самая трудная и малозаметная политическая победа – в переубеждении противников. Сегодня мы отбросили это искусство: в ходу – поиск врагов, поспешное клеймение, крики в прямом эфире, мусорные баки… А Погодин показывает, что революции совершаются не для революционеров, а для более рациональной организации жизни. И тут самое время не кичиться победами над Врангелем, а привлекать к работе таких специалистов, как Забелин. Нужно разъяснить, что открывает перед ними революция, несмотря на одичание Гражданской войны. Забелин не превращается в яростного большевика: Погодин не занимался изготовлением фальшивок. Но он, сохраняя привычную повадку, готов стать советским человеком. Господин Забелин становится товарищем. И кремлёвские куранты, как известно, снова пошли – да так, что их мелодию по всему свету выучили. Тем, кто отшатнулся от прискорбных картин Гражданской войны, Погодин показывает: наша революция связана с идеалами Просвещения. Россия станет страной инженеров, страной красноармейцев, читающих Блока. Вера в человека, в могущество науки и труда объединяет Ленина и таких антисоветчиков, как Забелин. И куранты все-таки пошли… И план ГОЭЛРО оказался не фикцией. Оказывается, не для горлопанов, а для профессионалов большевики готовили революцию.

Пора учиться любить

Он был замечательным киносценаристом, чувствовал природу экрана, его возможности. Картины, созданные по сценариям Погодина, не умирают. Это и «Кубанские казаки», которых столько упрекали в «лакировке действительности», отказывая нам в праве на веселую игривую комедию. И «Вихри враждебные» - «детективную» драму о Феликсе Дзержинском. И «Борец и клоун» - замечательный, полнокровный фильм о двух королях российского цирка, Иване Поддубном и Анатолии Дурове, которым трудно не сопереживать. И режиссеры с ним работали высшей марки – Иван Пырьев, Михаил Калатозов, Борис Барнет! Но театр все-таки оставался главным.

Многие писатели и драматурги, блеснувшие в 1930-е, к 1960-м «сложили крылья». Одни спились, другие обосновались на дачах, с персональными автомобилями, оснащенными водителем. Погодин продолжал поиск.

Печальный казус случился с его трагедией об Эйнштейне. Он писал ее в пору борьбы с космополитизмом и, во многом, стремился свергнуть ученого с пьедестала. А потом убедился, что не прав. Прервал работу над пьесой, забрал ее из театра и стал переделывать, да так и не окончил.

Погодин всегда воспевал жизнелюбие, иногда – почти раблезианское. Мертвящие догмы его не прельщали. Революцию он тоже понимал как бунт против лицемерия и косности. Даже в пьесы о Ленине он ухитрялся внедрять любовные истории, и получалось органично. А в середине 1950-х в Советском Союзе неуловимо менялась атмосфера. Выросло поколение подранков войны. Им не нравилась монументальная суровость. В этом суть явления, которое назвали оттепелью, а уж политические оттенки – это надстройка. Погодин жадно вдыхал этот озон. В 1956 году в театрах репетировали его новую пьесу – «Сонет Петрарки». Пьеса о том, что любовь не знает предрассудков, не знает возрастных стереотипов. Любимый герой Погодина заявляет: «Классовую ненависть я считаю чувством святым и достойным, но теперь у нас враждебных классов действительно нет. Спрашивается, кого же ненавидеть? Есть негодяи, отребье, воры… они достойны разве что презрения, а иногда и сожаления. Я ведь говорю сейчас о большой ненависти. Кого я должен ненавидеть в своей стране? Может быть, пора учиться любить». Это важно! Значит, человек – это не только функция общества. Имеет значение и частная жизнь… Погодин выступил против ханжей, а заодно – спорил с радикалами, которые изгоняли из жизни чувства, сомнения, превращая человека в бездумного робота. После революции, после боев страсти улеглись, и нельзя рассуждать в черно-белых тонах, требуются оттенки. Простая истина? А всегда ли нам удается следовать ей? Или нас все еще затягивают догмы и страсть к поспешному суду? А ведь мы и сегодня не доросли до этих строк. Легко впадаем в ненависть – от обиды, от зависти. По большому счету – от слабости. А тогда казалось, что, наконец, начинается «эра милосердия».

Да, пьеса получилась несколько декларативная, хотя в ней есть и юмор, и живые эпизоды. Но декларации у Погодина благородные. Он и сам умел влюбляться даже, постарев. Таким и ушел – в неполных 62. На могильном памятнике к нему пришел солдат Иван Шадрин, все-таки принявший революцию. Он ушел, а кремлевские куранты по-прежнему идут. И бьют в положенное время. Как завещал инженер Забелин, строитель электростанций.