Текст: Денис Краснов

Но сначала немного об одной загадке, ключ к которой нашёлся относительно недавно. Долгие годы высказывались предположения, что Одоевцева могла родиться и в 1895 году (основная версия), и в 1897-м, и в 1901-м, и даже в 1903-м. И только почти через тридцать лет после кончины поэтессы наконец-то документально подтвердилось: Ирина Одоевцева (при рождении – Ираида Густавовна Гейнике) появилась на свет в Риге 23 июля (4 августа) 1895 года. Сначала эта дата рождения нашлась в записи о бракосочетании Одоевцевой с поэтом Георгием Ивановым, а затем – и в метрической книге одной из рижских церквей. Так что теперь именно эту дату можно (и следует) отмечать с полным на то основанием.

Как известно, в литературу Ирину Одоевцеву заботливо ввёл её первый и главный наставник – Николай Гумилёв. Они встретились в Петербурге в конце 1918 года, а уже в 1919-м Гумилёв посвятил талантливой ученице стихотворение «Лес». В нём возникает образ «женщины с кошачьей головой», и в её чертах, несомненно, угадывается облик Одоевцевой:

- Я придумал это, глядя на твои

- Косы – кольца огневеющей змеи,

- На твои зеленоватые глаза,

- Как персидская больная бирюза.

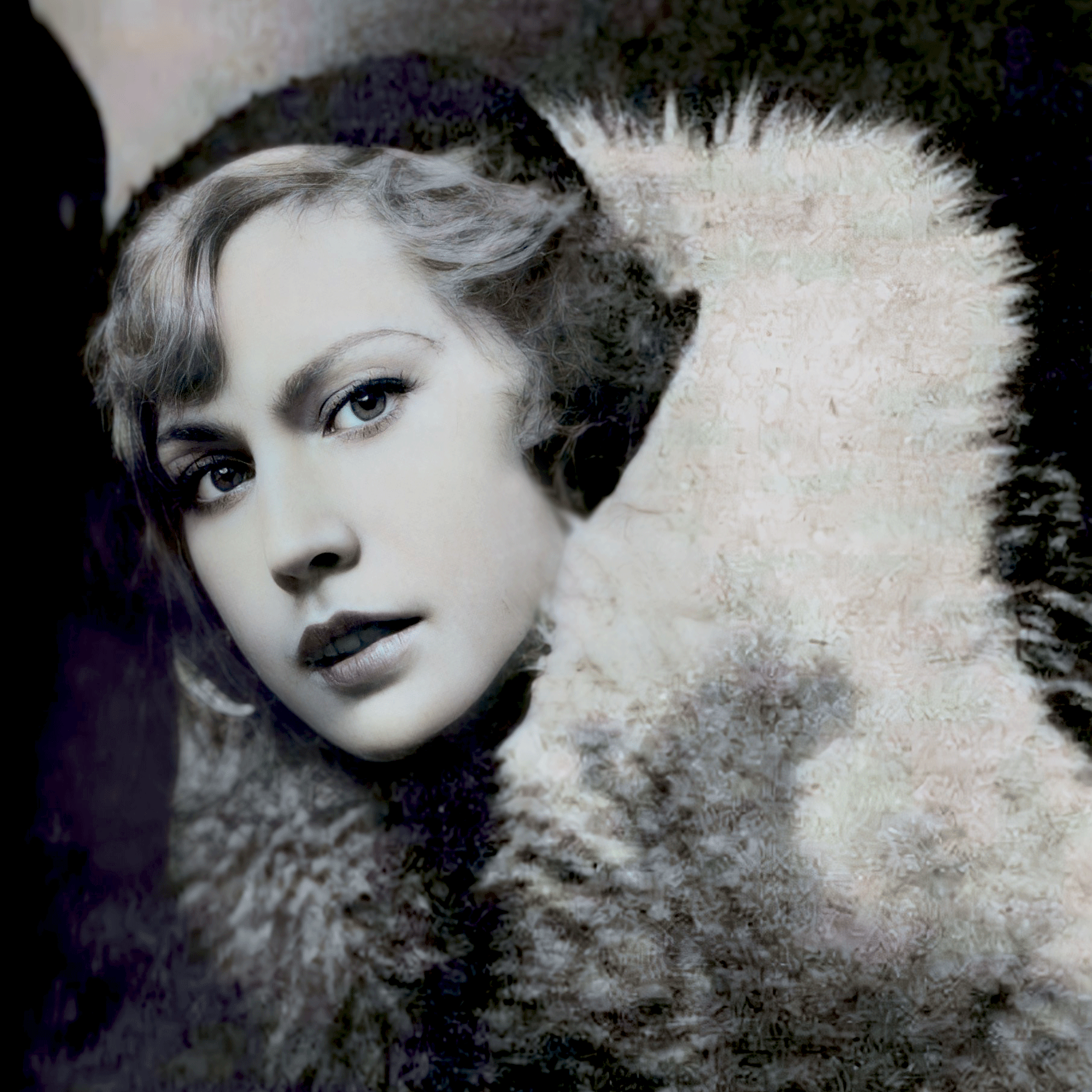

Нина Берберова запомнила Одоевцеву «тонкой, изящной блондинкой», а Георгий Адамович отмечал, что в непростые пореволюционные годы юная поэтесса дарила радость уже одним своим появлением на сцене: «Кто из посещавших тогда петербургские литературные собрания не помнит на эстраде стройную, белокурую, юную женщину, почти что ещё девочку с огромным чёрным бантом в волосах, нараспев, весело и торопливо, слегка грассируя, читающую стихи, заставляя улыбаться всех без исключения, даже людей, от улыбки в те годы отвыкших?»

Поэт Игорь Чиннов, отталкиваясь от строк Гумилёва, довольно колоритно описал эволюцию внешности поэтессы: «Когда я впервые увидел Одоевцеву в 1933 году, кос уже не было. Но некоторая зеленоватость в глазах, как бы русалочьих, оставалась. В первые годы "маленькая поэтесса с огромным бантом", как она себя назвала, поэтесса, любившая носить в руках цветы, походила на женщин "арт нуво", "югендштиля": овальное лицо в копне ниспадающих волос и какое-то впечатление водяных лилий и водорослей. А в эпоху "арт деко" мы видим её с причёской средневекового пажа, "буби-копф", в шляпке без полей, с лицом "бледным и порочным", танцующую канкан или чарльстон в духе Марлен Дитрих».

Самый известный из спутников жизни Одоевцевой, поэт Георгий Иванов, также посвятил своей супруге немало строк. Перед самой кончиной Иванов, уже тяжело больной, зачастую не мог писать самостоятельно и диктовал Одоевцевой свой последний стихотворный цикл – «Посмертный дневник» (1958).

- Бороться против неизбежности

- И злой судьбы мне не дано.

- О, если б мне немного нежности

- И вид на «Царское» в окно –

- На солнечную ту аллею,

- Ту, по которой ты пришла.

- Я даже вспоминать не смею,

- Какой прелестной ты была

- С большой охапкою сирени,

- Вся в белом, в белых башмаках,

- Как за тобой струились тени

- И ветра ласковый размах

- Играл твоими волосами

- И теребил твой черный бант…

- – Но объясни, что стало с нами

- И отчего я эмигрант?

Строки, появившиеся за несколько дней до смерти Иванова, в августе 1958-го, звучат надрывно и трагично, как предсмертный стон и молитва:

- Поговори со мной еще немного,

- Не засыпай до утренней зари.

- Уже кончается моя дорога,

- О, говори со мною, говори!

- Пускай прелестных звуков столкновенье,

- Картавый, легкий голос твой

- Преобразят стихотворенье

- Последнее, написанное мной.

Вскоре после смерти Иванова из-под пера Одоевцевой (в итоге она переживёт супруга на 32 года) вышли такие строки:

- – Друг мой, незнакомый друг,

- На одной со мной планете,

- Очень мне «и ску и гру»,

- Не с кем мне вести игру...

- …

- – Здравствуй, здравствуй! – поутру.

- Вечером: – Спокойной ночи.

- Спи, закрывши звезды-очи,

- Спи до завтрашнего дня!..

- Иль точнее и короче –

- Нет в лазури одиноче,

- Белопарусней меня!

Последний из эпитетов позволил всё тому же Игорю Чиннову подметить: «И вот точное о ней слово: она была белопарусная. Да, она была лермонтовский "парус одинокий", и было ей по-лермонтовски "и ску, и гру" – "и скучно, и грустно, и некому руку подать"».

Чиннов также добавляет: «Она была, кроме тех случаев, когда скандалила, очень обаятельна… Повторяю, в Одоевцевой было много очарования. Как мило картавила она своё обычное: "Здрасте-здрасте! Страшно рада вас видеть!"»

В свою очередь, Адамович, жизнь которого на протяжении многих лет была тесно связана с четой Иванова и Одоевцевой, в одной из рецензий назвал поэтессу «очень странным человеком, с душой причудливой, лёгкой и насмешливо-печальной».

А в 1971-м, незадолго до своей кончины, Адамович посвятил ей мадригал, запечатлев вечно юный образ неувядающей поэтессы:

- Ночами молодость мне помнится,

- Не спится… Третий час.

- И странно в горестной бессоннице

- Я думаю о Вас.

- Хочу послать я розы Вам,

- Всё – радость. Горя нет.

- Живёте вы в тумане розовом,

- Как в 18 лет.

Когда Ирина Одоевцева в 1987 году вернулась в Россию (тогда ещё в советский Ленинград), это было больше чем возвращение известного писателя-эмигранта на родину. Это стало одним из зримых проявлений начавшейся реинтеграции расколотой русской литературы, да и культуры в целом. И как же замечательно, что новые надежды предстали в образе столь очаровательного лица, чья линия судьбы причудливо соединила берега Невы и Сены.