Писатель и издатель Лев Наумов написал несколько книг нон-фикшн об Александре Башлачеве, об Андрее Тарковском, издал пропущенный шедевр – толстенный роман Джона Барта, а недавно рискнул поучаствовать в футуристическом проекте «Машина вдохновения» – за время работы декабрьской ярмарки Нон/Фикшн прямо на глазах публики, в стеклянном кубе, написал роман в соавторстве с нейросетью. Мы попросили Льва поделиться писательскими впечатлениями о самом географически отдалённом пункте проекта «Читающая Россия» – камчатском «Тотальном фестивале».

Текст: Лев Наумов

Полагаю, многие журналисты, столкнувшись с задачей написать о «Тотальном фестивале», непременно вспомнили бы строки Виктора Цоя и озаглавили бы текст в духе «Это книжное место Камчатка...» Но, во-первых, я не журналист, а во-вторых, мне хочется избежать отсылок даже не потому, что они плохи, а потому что впечатления всё ещё слишком живы, остры и незаурядны. Тем более, пел Цой про «Камчатку», которая совсем недалеко от моего дома в Петербурге, а не на другом конце страны.

В этом году мне довелось проехать с фестивалями проекта «Читающая Россия» от Великого Новгорода через Владимир в Новосибирск и далее до Тихого океана. От мест, описанных в летописях, через самое сердце страны к вулканам. При этом приходится признать, что финальный аккорд стал ошеломляющим.

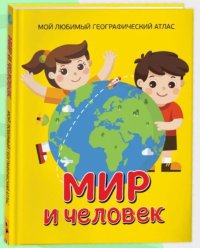

Для меня Камчатка всегда прежде была чем-то вроде мифа. Она манила, как манят далёкие земли на карте, в которых больше тумана, чем точек опоры. Ещё ребёнком, перелистывая имевшийся у всех советских детей моего поколения жёлтый (иногда – зелёный, но это был раритет) атлас «Мир и человек», я представлял её как некое заоблачное царство, где сливаются небо и огонь, где взгляд, брошенный в любую сторону, обязательно упирается в вулкан и замирает в восхищении, а каждое облако представляется выдохом океана (и ведь какая литературная ирония в том, чтобы назвать его «тихим»!).

Дорога сюда сама по себе – отдельное приключение: девять часов полёта, за которые не раз успеваешь подумать, что перемещаешься не на противоположный конец страны, а едва ли не в иную жизнь, к другим людям. Совсем не таким, как ты. По прибытии сразу становится ясно: тут действительно многое иначе, но кое-что нас объединяет – мы все говорим, читаем и пишем книги на русском языке.

Я оказался на Камчатке в самом начале сентября, когда воздух напоён уже не просто прохладой, а почти зимним холодком – это напоминает конец ноября в Москве и Череповце или апрель в Архангельске и Мурманске. Местные туманы снисходительно подшучивают над лондонскими и петербургскими: они могут за считаные минуты накрыть не просто город, но высоченные лесистые сопки и беспокойную водную гладь, а потом точно так же исчезнуть, словно это не погода, а дыхание великодушного огромного существа, которое живёт здесь бок о бок с людьми. Воздух вокруг густой, молочный, как в первый день творения. Тут сразу становится ясно: это не «край света», а его начало.

Я довольно много читал и писал о возникновении, устройстве и развитии городов. Меня занимает философия городского пространства, интересует то, как люди организуют его, а оно, в свою очередь, потом из поколения в поколение формирует их в ответ. Города создают людей или люди создают города? Вопрос не столь риторический, как про курицу и яйцо, однако и тут есть нюансы – посмотрите, например, что с годами происходит с пермяком в Москве или с калининградцем в Петербурге... Кстати, если вдруг читатель не знаком с великим текстом Итало Кальвино «Невидимые города», я горячо рекомендую исправить это упущение прямо сейчас.

Петропавловск-Камчатский словно списан откуда-то: он одновременно видимый и невидимый, суровый и беззащитно трогательный перед окружающей стихией, грубый и обнимающий. Признаться, я ожидал, что он будет гораздо больше напоминать Владивосток, который мне хорошо знаком и дорог, но на деле Тихоокеанский регион оказался даже более разноплановым, чем, например, Русский Север.

Здесь совсем иная топография: Петропавловск-Камчатский застенчиво, будто извиняясь, втиснулся между горами и Авачинской губой, как будто всесильная природа сперва сказала своё веское слово, а люди лишь попытались притулиться, найти себе уголок, привлекая как можно меньше внимания. Улицы упираются прямо в склоны, отовсюду видна вода, в которой всегда маячат тёртые жизнью и волнами корабли, а из одного конца города в другой есть три маршрута – обходя сопку справа, обходя слева или через неё.

Вот именно здесь и состоялся «Тотальный фестиваль» – трёхдневный праздник литературы, музыки и открытых разговоров. Программа была распределена по трём площадкам, получившим названия «Сцена», «Лекторий» и «Костёр». Каждая жила в своём ритме: на «Сцене» проходили большие события – просветительские мероприятия, концерты и поэтические вечера; «Лекторий» – купол, стоящий поодаль – предлагал камерные, рафинированные беседы о языке, идентичности, играх и книгах; у «Костра» всё шло по-домашнему – поэты читали стихи почти в упор, авторы делились мыслями, сидя рядом с публикой.

Климатические особенности Камчатки становились частью действия и формировали впечатления в том числе и для приглашённых спикеров. Мне приходилось выступать в самых разных уголках планеты, но ситуация, когда ты со сцены (точнее со «Сцены») видишь, что люди стоят перед тобой под проливным дождём, пряча твои книги за пазухой, и слушают, не расходятся, лишь теснее жмутся друг к другу, соприкасаясь зонтами, – это по-настоящему потрясает. Во время моей лекции «А где душа? Творчество после ChatGPT» мы с организаторами пригласили публику усесться прямо на сцене, потому что над ней хотя бы была крыша. Так одна из площадок превратилась в общее пространство, не разобщённое традиционными условностями публичного выступления, а объединённое решимостью во что бы то ни стало поговорить о тех новациях в культуре и технологиях, которые постепенно становятся для нас нормой. В таком модусе проведения лекции было что-то дикое, античное... XXI век выдавали только звукоусилительное оборудование и тема.

Значение имел не только климат, но и дистанция – географическое измерение происходящего. Увидеть своего читателя почти в семи тысячах километров от дома... Обнаружить у него в руках свои книги в регионе, в который доставка привычными нам (жителям европейской части страны) маркетплейсами повышает цену в разы – это дорогого стоит.

Где бы я ни был, я думаю о Петербурге. И тут, конечно, размышления начались с двух небесных покровителей, которые запечатлелись не только в названиях, но и в достопримечательностях, украшающих центральные районы – крепость в городе на Неве и памятник в Петропавловске-Камчатском. Однако потом всплыло ещё одно любопытное обстоятельство: крейсер «Аврора», сыгравший свою роль в истории в одном конце страны, получил название в честь одноимённого парусного фрегата, прославившегося при обороне Камчатки и города-порта Петропавловска в середине XIX века. Вот так богиня утренней зари будто бы обнимает страну с двух сторон. Откуда мне стало известно данное обстоятельство? Об этом нам рассказали на экскурсии, любезно организованной Камчатским университетом имени Витуса Беринга – одним из соучредителей фестиваля.

Программа вышла невероятно разноплановой. Звучали лекции по военной истории, проходили поэтические баттлы, серьёзные разговоры о зависимостях, страхах и литературе постапокалипсиса. Дети лепили пластилиновые картины и ловили облака руками вместе с писателями, а взрослые спорили о словарях, о будущем языка, о том, куда движется словесность. Подобное сочетание – от мастер-классов для самых маленьких до философских дискуссий – и составляет суть «Тотального фестиваля», объединяющего поколения и культурные коды. Однако присутствовала и магистральная тема: фестиваль постоянно напоминал, где мы находимся. Многие мероприятия и гости обращались к самой Камчатке, к её истории, людям, природе, мифологии. Рассуждали о том, как формируется местная идентичность, как живёт поэзия на краю земли, какие книги рождаются именно здесь. Это не просто культурная программа, а разговор о том, что значит быть камчатцем и как услышать полуостров, даже если ты приехал издалека.

Про то, что культурная изоляция невозможна даже в условиях изоляции объективной, транспортной – с полуостровом отсутствует железнодорожное и автомобильное сообщение. И здесь снова мерещится литературная ирония, потому что в таком случае эту землю вполне можно было бы назвать островом, но... в последнее время, как рассказали автору этих строк местные жители, перестал ходить и водный пассажирский транспорт – не рентабельно. Однако язык всё преодолевает, и Камчатка неотъемлемо связана с культурным пространством страны, что подтверждают «Читающая Россия» и «Тотальный фестиваль».

![Чингиз Айтматов. [1960-е] РГАЛИ. Ф. 3054. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 2 Чингиз Айтматов. [1960-е] РГАЛИ. Ф. 3054. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 2](https://glstatic.rg.ru/crop286x180/uploads/images/2026/02/04/bez-nazvaniya---2026-02-04t103215617_b66.png)