Текст: Михаил Визель

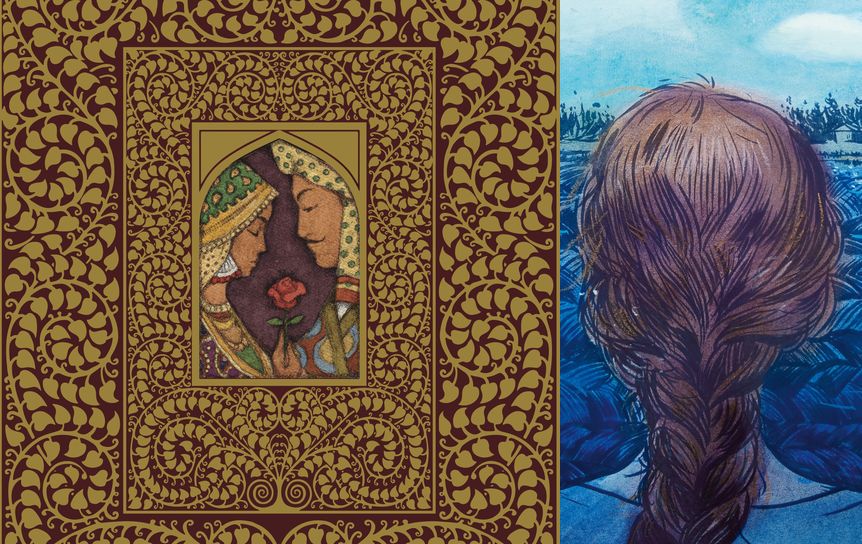

Андрей Волос. «Персей»

- М.: Азбука, 2025. — 320 с.

В 1545 году великий герцог Тосканский Козимо I де Медичи позвал в свою загородную резиденцию Поджо-a-Кайано знаменитого 45-летнего скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини, недавно вернувшегося в родную Флоренцию из Франции, и предложил ему изваять огромную статую Персея, чтобы та заняла подобающее ей место в самом центре города, на площади Синьории.

Оба они, герцог и скульптор, прекрасно понимали: такой символ необходим, чтобы, как то было принято в XVI веке, утвердить таким образом победу династии Медичи над смутьянами-республиканцами и религиозными фанатиками, изгнавшими Медичи из города в начале наступившего столетия. Но ни тот, ни другой не могли ещё представить, что работа затянется на девять лет.

Впрочем, надо признать, что результат стоил ожиданий. «Персей» Челлини – общепризнанный шедевр, одна из вершин итальянского Возрождения. Он не только задал новый стандарт монументальной скульптуры и породил множество подражаний, но и вдохновил немалое количество произведений литературных. В их числе и биографический роман русского писателя Андрея Волоса, уже хорошо известного читателям, в частности, по художественным биографиям великого персидского поэта Х века Рудаки и великого британского инженера XIX века Изамбарда Брюнеля. Под пером Андрея Германовича знаменитый мастер зубила и кинжала предстает полнокровным, так и хочется сказать – "современным" человеком – и всё-таки великим мастером. В знаменитой формуле Ахматовой "Когда б вы знали, из какого сора..." мы часто слишком сосредотачиваемся на соре, а ведь надо же помнить и том, чтó из него должно вырасти – чтобы вообще было о чем говорить.

Варвара Заборцева. «Береги косу, Варварушка»

- СПб.: Азбука, 2025. — 224 c.

Родившаяся в последний год XX века пинежанка, обладательница зеленых глаз, окающего выговора и искусствоведческого диплома петербургской Академии художеств, финалистка прозаического "Лицея" и обладательница приза читательских симпатий "Года Литературы" "Лицея" поэтического – олицетворение той тенденции, которую можно обозначить как «Курс на север». Мы наблюдаем его и в экономике, имея в виду резкое расширение значения Северного морского пути, и в искусстве – достаточно вспомнить прошедшую осенью в ГМИИ им. Пушкина одноименную выставку, и вот в литературе.

Варвара тоже использует модную среди ее сверстников повествовательную технику автофикшна, в которой героиня-рассказчица малоотличима от человека-писательницы, но использует эту технику не для «прорабатывания психологических травм» прошлого и настоящего, а в первую очередь для того, чтобы поделиться своим ощущением красоты окружающего ее мира, в первую очередь – неброской северной природы, в которой, как она уверяет, «и речка – поэт». Но при этом совсем не бежит от проблем современности. Но включает их в свой мир – тоже очень по-своему.

Дуглас Хофштадтер. «Гёдель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда»

- Пер. с англ. Марии Эскиной

- М.: АСТ, Лёд, 2025. – 752 с.

Наверно, самый долгочаемый и самый заковыристый релиз этого года импринта "Лёд". Когда автору этой книги было 16 лет, его отец Роберт получил Нобелевскую премию по физике. Что, конечно, не могло не отразиться не только на биографии молодого ученого, предсказуемо пошедшего по стопам своего великого отца, но и на его отношении к этой самой науке. Которую он видит не как набор отдельных дисциплин, а как единое поле познания. Так что для него законы построения контрапунктов Баха естественно продолжаются в математических построениях Гёделя и находят своё логическое завершение в геометрических офортах Эшера, построенных по законам обратной перспективы.

Нечто подобное упоминается в романе Гессе "Игра в бисер", где касталийцы якобы "измеряют вес гласных в старом стихотворении и соотносят его формулу с формулой орбиты какой-нибудь планеты" (Пер. с нем. С. Апта). Но у Гессе заведомое преувеличение, а у Хофштадтера подобное реализуется всерьез.

Чтение это воистину «медленное», но чрезвычайно расширяющее кругозор. Осиливший этот фолиант может почувствовать себя энциклопедистом века Просвещения, для которого мир подчиняется единому божественному Закону – что в музыке, что в математике, что в литературе, аллюзиями на которую (в первую очередь, разумеется, на Кэрролла, такого же чудака-"междисциплинарника") эта необычная книга, конечно, тоже щедро прошита.

Бонус для русских читателей: строфа "Евгения Онегина", собственноручно переведённая автором на английский, с подробным объяснением, как это вышло. По его словам, когда он поинтересовался у няни своих детей – русской аспирантки, не слышала ли она о такой поэме, Eugene Onegin, он даже не близко не представлял, какое место она занимает в русской культуре. О сколько нам открытий чудных...

Сергей Москалёв. «Исчезновение в Старом Дели»

- М.: Время, 2025. – 352 с.

Не меньше чудесных открытий несут и воспетые тем же Гессе "паломничества в страну Востока". Или, говоря более привычными нам словами Гумилева, – в "Индию духа". Именно туда отправляется герой этого романа. Столь же необычного, как его автор – олдовый, еще с андеграундных времен, московский йог – куда более известный, впрочем, как успешный программист. Именно он разработал программу PuntoSwitcher, так облегчающую жизнь множеству русскоязычных авторов, вынужденных поминутно перепархивать с кириллицы на латиницу и обратно. Видимо, продав в 2008 году свою успешную разработку "Яндексу", Сергей получил больше возможностей для духовного совершенствования, которые он и употребил с пользой. В частности, на этот роман.

Его внешнее действие – описание путешествия, предпринятого в 1899 году молодым выпускником Лазаревского института восточных языков по имени Алим – выходцем из малочисленной общины астраханских индийцев, в Дели, в поисках своего деда – суфия, бесследного исчезнувшего в трущобах старого города лет двадцать назад. Но, как водится, внешние поиски быстро дополняются, а потом и полностью вытесняются поисками в области духа. На которые герой, впрочем, настроен изначально:

С таким настроем героя ждет много мистических откровений. А нам, читателям, того и надо. Тем более что автор явно знает, о чем пишет — и в области фактической (Старый Дели на так сильно изменился за сто лет), и в области духа.

Лев Наумов. «Муза и алгоритм. Создают ли нейросети настоящее искусство?»

- М.: АСТ, РЕШ, 2025. – 379 с.

В течение всего 2025 года мы только и говорили об искусственном интеллекте, о его безграничных возможностях и неисчислимых опасностях. Петербургский писатель и издатель Лев Наумов оказался одним из первых гуманитариев, кто попробовал взаимодействовать с искусственным интеллектом профессионально – в прямом смысле слова войдя к нему в клетку.

Речь идет о перформансе «Машина творения», получившем второе неофициальное название «Лев в клетке». Он заключался в том, что в ходе работы весенней ярмарки non/fictio№ Лев каждый день входил в стеклянный куб посреди ярмарки и на глазах у почтеннейшей публики писал повесть на пáру с разными ИИ. И в последний день работы ярмарки предъявил его читателям и литературным критикам.

Которые на полном серьезе вынесли свой вердикт: нормально, но ничего особенного. Что на самом деле пугает даже больше: неужели литературную продукцию ИИ отныне невозможно отличить от продукции средней руки писателя?

В этой книге, написанной вполне традиционным образом, Лев обобщает свой опыт взаимодействия с искусственным интеллектом и, разумеется, свои бесконечные размышления на эту тему. Будущее не просто грядет. Мы в нем уже живем.