Текст: Андрей Васянин

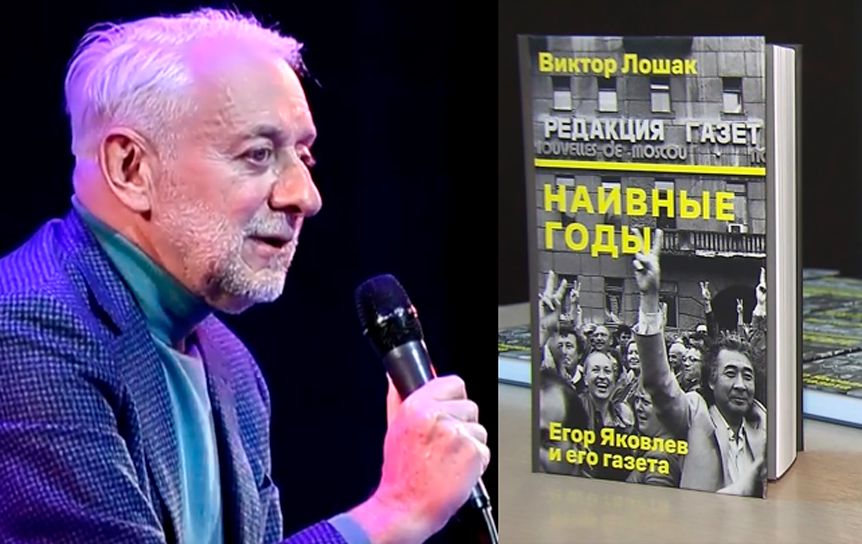

Юбилей распада СССР, минувшее в прошлом году 90-летие главного редактора «Московских новостей» Егора Яковлева, годовщина его ухода из газеты – книга Виктора Лошака "Наивные годы. Егор Яковлев и его газета", вышедшая в издательстве «ПРОЗАиК», пришлась ко многим датам.

Но сам автор и в предисловии, и на презентации книги в Московском Театре мюзикла говорил о том, что его книга – это, прежде всего, «ответ на унизительно насмешливую оценку перестройки и непонятную мне грусть по развалу СССР". Автор, журналист, а потом и главный редактор «Московских новостей», с такой оценкой категорически не согласен – и передает в «Наивных годах…» свой взгляд на происходившее с точки зрения журналиста, профессии, чей рейтинг в те годы взлетел до небес. В этой книге – рассказ о жизни и работе главного рупора перестройки газеты «Московские новости» и ее главного редактора Егора Яковлева, хроника исторического момента, переживаемого страной в конце 80-х, оценка времени и воспоминания о людях, в нем действовавших.

И тем, кто в сознательном возрасте эти годы пережил – будет о чем, знакомясь с этой книгой, вспомнить.

«Те, кто вел страну, не вполне представляли контуры будущего, а сами мы, требуя рынка и свободы личности, не всегда понимали, насколько одни личности будут "свободнее" других, - пишет Виктор Лошак, оценивая минувшее, - и как это больно не совпадет с сидящей в сознании миллионов догмой о равенстве и социальной справедливости. Когда перестройка подошла к концу, оказалось, что разрушать могли многие, созидать - единицы. Не стоит отрицать: взлет "Московских новостей" и Егора Яковлева пришелся именно на этап расчистки стройплощадки".

Виктор Лошак "Наивные годы. Егор Яковлев и его газета"

М., ПРОЗАиК, 2021

…С приходом Егора, буквально с первых дней, адрес «улица Горького, 12/2» стал и известен, и популярен. Тираж «МН» был лимитирован, подписаться на них свободно можно было лишь за границей, нашим оставались крохи. Парадоксальным было, что в Болгарии у русскоязычной газеты подписчиков было вдвое больше, чем в СССР. Егор легко отвечал на вечный вопрос частых встреч с читателями: «Кто читает “МН”?» «Тот, — полуотшучивался наш главный редактор, — кто встает в шесть утра, а в семь уже занял очередь к киоску».

Через много лет мой друг Юра Рост напишет: «В России вечно есть претензия создавать что-то больше номинала. Поэт в России — больше, чем поэт, злодей — больше, чем злодей. Газета “Московские новости” не была больше, чем газета. Но увлеченные ею люди становились больше, умнее, совестливее, чем читатели других изданий».

На стене нашего здания был известный всей Москве стенд с полосами газеты. В пик популярности люди едва ли не со всей страны приезжали сюда, на Пушкинскую площадь, почитать свежий номер. А может ли быть большее счастье для журналиста, когда, выйдя поздно вечером с работы, он видит, как возле его статьи стоит толпа, зажигая спичку от спички, чтобы разглядеть текст? При этом ты помнил, как еще только на утренней летучке главный выходил из берегов с криком: «Стыдно так работать, в газете совершенно нечего читать!»

Один из наших репортеров уверял меня, что после публикации сенсационного материала у стендов на стене редакции за день побывало 26 тысяч читателей.

…За Егором на Тверскую, 12/2 потянулись его друзья. Через кабинет главного редактора текли люди, знакомясь с которыми ты замирал от любопытства: Александр Гельман, Тимур Гайдар, Лен Карпинский, Юрий Афанасьев, Алексей Аджубей, Отто Лацис, Натан Эйдельман, Владимир Лакшин, Михаил Шатров, Юрий Левада, Гавриил Попов, Леонид Лиходеев… О них Егор скажет: «Мое поколение прожило большую часть жизни просто с ожиданием, что улучшится советская власть».

**********

…В те годы «Московским новостям» очень помогало то, что их главный редактор происходил из тончайшего слоя московской интеллигенции — людей не только согретых оттепелью, но и сохранивших ее идеалы. Яковлев как-то запросто рассказывал, что Олег Ефремов свои первые репетиции устраивал в его квартире, потому что репетировать ему было негде. Вспоминал, что именно у него за столом Юрий Любимов решил сделать Театр на Таганке и весь вечер повторял: «Егор, ну кто туда поедет, ведь Таганка так далеко?» Много позже на вопрос о трех главных событиях отте-пели Яковлев ответил так: «Создание “Современника», спектакли “Голый король” Олега Ефремова и “Добрый человек из Сезуана” Юрия Любимова».

Начало карьеры и юность Егора никак не предвещали его будущее бунтарство. В школе он учился без больших успехов. Отличался в школьных спектаклях, все время разыгрывал в классе какие-то сценки.

Директор вызвал мать: «Может, заберете своего клоуна в цирк?» А в историко-архивном, куда с трудом поступил, стал блестящим студентом: сталинский стипендиат, красный диплом. Редактировал институтскую стенгазету, где и познакомился с будущей женой. Первокурсницу Иру позвали в редколлегию просто потому, что папа ее работал в «Известиях». На третьем курсе она стала Яковлевой.

После историко-архивного института Егора избрали секретарём Свердловского райкома комсомола — самый центр столицы, улица Горького, все главные театры страны. В перестроечном фильме Алексея Габриловича «Бродвей нашей юности» Яковлев говорит о себе того времени: «Это не самая лучшая часть моей биографии». Он размышляет о себе и своих комсомольских друзьях, противостоявших стилягам, которые вызывали раздражение не только у идеологов, но и у части молодёжи «хотя бы потому, что это были люди, которые могли позволить себе купить дорогой яркий галстук.

Да, тогда мое личное ощущение — социальная неприязнь». Показательный эпизод. Когда Егору было 16, мать поехала в Париж на конференцию защитников мира и среди подарков привезла ему красивую рубашку погончиками. У нас тогда еще таких не носили. Егор ни разу ее так и не надел — просто не мог отличиться от друзей по двору. Впрочем, через тридцать лет после своих сражений со стилягами умудренный Егор оценил это так: «Ничего более беззаконного нельзя было и придумать».

**********

На заре свободы слова не было еще привычки формулировать миссию издания, я уже не говорю о томах сводов правил для сотрудников. Нельзя же было считать лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», под которым выходили абсолютно все издания страны, кроме газет для заключенных, их миссией. Егор сам разработал несколько правил, с которыми должен был быть знаком каждый его подчиненный. Первое, помню, звучало просто фантастикой: «Газета без закрытых тем».

Сегодня уже невозможно представить, как отвоевывали мы от номера к номеру, от недели к неделе буквально по сантиметру пространство свободы. Помню, как во время командировки на Восточную Украину в другой ее части, под Винницей, у станции Корыстовка, произошла катастрофа — столкнулись два поезда, один из которых был пассажирским. Огромное количество жертв, разрушенная дорога…

Из редакции попросили бросить задание и переехать в Винницу.

Время очень поджимало, но с небольшим репортажем я успел. Оставленная для него «дырка» в номере была ещё меньше мною написанного, и текст вдобавок пришлось сокращать. Вышел совсем маленький материал. Как же я удивился, когда утром ко мне зашел мой известинский друг Андрей Иллеш: «Это же просто революция!» Оказывается, уже не одно десятилетие в советской печати действовал запрет на любые упоминания аварий на транспорте. Что-то лаконичное мог сообщить лишь ТАСС. После такой публикации послабления коснулись и других. Но понятно было, почему это так взволновало Андрея: он готовился к своему сложнейшему расследованию о гибели южнокорейского «Боинга», сбитого нашим истребителем Су-15 1 сентября 1983 года. И спустя много лет это расследование Иллеша, проведенное вместе с японскими коллегами, остаётся эталоном жанра в нашей журналистике.

Иногда в щепетильных политически и нравственно вопросах мы искали какие-то сложные, постепенные подходы к правде, но бурная жизнь вокруг будто сама спрямляла все зигзаги наших ходов, делала ненужной осторожность. Года полтора газета бережно, страница за страницей, часто дискутируя, открывала правду о Великой Отечественной. Официальная история войны была донельзя залакирована, купюры на ее неприятных для государственной власти страницах были огромны… И вот в этом осторожном хоре появляется письмо писателя Виктора Петровича Астафьева, между прочим, не только ветерана, но и инвалида войны: «Хотел бы сказать, что советские историки в большинстве своем, а редакторы и сочинители “Истории Великой Отечественной войны” в частности давно потеряли право прикасаться к святому слову «правда”, ибо от прикосновения нечистых рук, грязных помыслов и крючкотворного пера оно — и без того у нас изрядно выпачканное и искривленное — пачка-ется и искажается еще больше. Вся 12-томная “история” создана, с позволения сказать, “учеными” для того, чтобы исказить историю войны, спрятать концы в воду, держать и дальше наш народ в неведении относительно наших потерь и хода всей войны, особенно начального ее периода. И Госпремию составители «истории” получили за “ловкость рук”, что особенно высоко ценилось, да и сейчас иногда еще ценится теми, кто кормился и кормится ложью. Творцы “истории” сделали большое упущение — не догадались исправить карты военных лет. Достаточно взглянуть на них, как сразу же видно разительное расхождение между картами и текстом, “объясняющим”, что за картой следует».

…Каждый день в кабинете главного редактора разыгрывались целые пьесы, связанные с публикациями. Как же драматически происходило при советской власти обнародование любого острого материала! Остротой могла быть не только социальная или политическая ситуация, но и судьба героя, и исторический контекст. А все что угодно! В сборнике Главлита, который через несколько лет, но уже в качестве сувенира, достался вместе с кабинетом и сейфом главного редактора и мне, запрещалось указывать, например, места нереста рыб или географию сборов команд СССР по различным видам спорта. Выход каждого номера такой, как «МН», газеты был шекспировской трагедией. Егор интриговал, кому-то звонил, заручался в верхах поддержкой одних против мнения других… Когда над гвоздем номера нависала окончательная угроза, Яковлев летел в ЦК к своему однофамильцу. Возвращался с правками, сажал кого-то за комментарий, клялся кому-то по вертушке в «принципиальном продолжении разговора в следующем номере»…

Каждую неделю эта пьеса повторялась. Терпение у консерваторов кончилось на совсем уж невинном факте — публикации «Московскими новостями» в сентябре 1987 года (№ 37) некролога умершему в эмиграции писателю Виктору Некрасову. Между прочим, фронтовику, орденоносцу, автору «В окопах Сталинграда» и лауреату Сталинской премии. Весь некролог, подписанный четырьмя писателями-фронтовиками Григорием Баклановым, Булатом Окуджавой, Вячеславом Кондратьевым и Владимиром Лакшиным, — это 30 строк плюс портрет. Текст был аккуратным: «Написанное в эмиграции даже по чисто художественному счёту не идет ни в какое сравнение с созданным на родине… Но даже если бы от него осталась всего одна книга — “В окопах Сталинграда”, он заслужил посмертное право на признательность нашего народа».

В партийном архиве хранится проект решения секретариата ЦК об исключении из партии Е.В. Яковлева и снятии его с работы. В опросном листе есть подписи Лигачёва и еще кого-то из секретарей. Точно известно, что очно это решение не обсуждалось. Зато Александр Николаевич Яковлев довольно подробно описал своё столкновение по этому поводу с Лигачевым в Ореховой комнате, где перед заседаниями собирались члены Политбюро.

«Товарищ Яковлев (обращение “товарищ”, а не Александр Николаевич, как было принято, не предвещало ничего хорошего. — В.Л.), как это получилось, что некролог о Некрасове появился в “Московских новостях”, несмотря на запрет? Редактор совсем распустился, потерял всякую меру. Пора его снимать с работы. Он постоянно противопоставляет себя ЦК, а вы ему потворствуете». Собравшиеся вяло Лигачева поддержали. Да и то далеко не все. Яковлев же, сам ветеран и инвалид войны, от своей позиции не отошел. Некрасов — автор одного из лучших отечественных произведений о войне.

Сейчас уже все забыли, как жил он в киевской коммуналке и бедствовал. Никто на Украине не помог ему, не позаботился в трудную минуту, вот он и принял решение уехать.

Хотя «Московские новости» тогда защитили, но нельзя сказать, что отношения Егора Яковлева со своими защитниками-реформаторами были совсем уж безоблачны. Горбачев считал, будто те, кто его поддерживает, должны понимать линию перестройки и без всяких объяснений, что, конечно же, нарушало и понимание, и диалог. Свидетельством возникшего раздражения был комментарий Горбачева к ситуации с некрологом Некрасову, записанный Анатолием Черняевым: «Надо видеть критерии гласности. Ценности социализма беречь. Перехлесты есть: вот умер Некрасов в Париже — и траурная рамка в “Московских новостях” для антисоветчика (на этой оценке Черняев ставит от себя большой восклицательный знак). А в ответ реакция самосохранения… Егор Яковлев пишет мне: «Могу уйти…”, а где твоя ответственность перед народом? Уйти легко, умыв руки… Хвалится популярностью своей газеты. Но она, эта популярность, должна идти на пользу перестройке. В его газете, как и в “Огоньке”, нет сопоставления мнений. Там так понимают демократию, чтобы только одна сторона имела слово (тут генеральный секретарь, очевидно, был не прав — еженедельник едва не в каждом номере сталкивал разные точки зрения на ключевые проблемы. — В.Л.). С Егором Кузьмичом у нас был разговор о Егоре Яковлеве. Я ему заявил, что было бы большой ошибкой снимать его с поста редактора. А что отдел пропаганды ЦК отказывается с ним работать, это проблема отдела. Пусть учатся. Так, как они хотят, не пойдет. И пусть не паникуют…»

КАК ПРИОТКРЫВАЛИ ДВЕРЬ КАПИТАЛИЗМУ

К началу 1988-го социологи Академии общественных наук при ЦК КПСС закончили анализировать опрос 11 тысяч рабочих и колхозников, 1,5 тысячи руководителей о ходе перестройки, развитии политического сознания. Почти 40 процентов отметили полное отсутствие каких-либо реальных перемен в коллективах, где работали. Оценки руководителей и органов власти были вдвое хуже, чем показало такое же исследование двумя годами раньше: партийным комитетам доверяли 14,5 процента, хозяйственным руководителям — 7,3… Лишь каждый пятый видел связь между собственными заработками и результатами труда. Лично содействовать перестройке желало все меньше и меньше людей.

Через два года после прихода к власти, в 1987-м, Михаил Сергеевич вынужден был приоткрыть крохотную щелочку для нового российского капитализма: вышел закон о возможности создания кооперативов по переработке вторичного сырья. Наш генсек был человеком нетерпеливым, он хотел побыстрее получить результат своих решений, чтобы доказать миру их правоту. Пока в Москве лишь собирались регистрировать первых кооператоров, в Ереване, оказалось, их уже десятки. Я полетел, хотя и до командировки мне было понятно: никто там ничего заново не создавал, просто узаконил то, что и так давно существовало. Была, конечно, мелочь: кто-то клепал из отходов жести номерки на входные двери, целая семья шила детские носовые платочки, другая — выращивала в собственном подвале шампиньоны, третья — занималась перепелками… На этом фоне я не мог предположить, что столкнусь с настоящими хозяевами жизни.

Утром второго дня командировки, когда была назначена встреча с руководителями кооператива, где на пластавтоматах из отходов химсырья делали женские летние туфли, нас с фотокором Сережей Подлесновым разбудили стуком: «Велено отвезти вас на завтрак». На черной «Волге» нас доставили в ресторан главной гостиницы города. Огромный сталинской архитектуры зал был пуст. В его середине стоял стол, сервированный на двоих. Хлопотали вокруг нас так, будто хотели скормить всё меню сразу. Дальше мы отправились на встречу. Цех размером с завод находился внизу круто уходящей вверх улицы. Сверху в лучах восходящего солнца спускалась делегация одинаково одетых в черные тонкие пальто, белые рубашки и галстуки мужчин. Простые кооператоры.

Подозреваю, это были первые советские миллионеры, которых я увидел.

Уже через полгода мы первыми написали о легальном советском миллионере Артеме Тарасове, главными бизнесами которого были сдача напрокат багажных тележек в аэропорту Шереметьево и перепродажа оргтехники. Смешно, что тогда нас больше волновала не технология заработка таких сумасшедших по советским временам денег, а то, как можно с миллиона платить партвзносы. Мы едва успевали за событиями, которые еще год назад казались невозможными на наших просторах. Вот фотография девичьей очереди, уходящей куда-то в бесконечность, — «Бурда Моден» объявила первый конкурс манекенщиц; вот фотография на первой полосе счастливой красавицы в короне — Маша Калинина, первая Мисс СССР, тут же ее рост, размеры талии и бюста… Темпы обогащения, которого когда-то так опасалась академик Татьяна Заславская, были такие, что от сенсации о легальном миллионере до сообщения о кооперативном банке, который завел себе первый в стране самолет для частных поездок, прошло всего полгода. Рассказывая «Московским новостям» о полетах, глава банка жаловался: пролеты дают неохотно, в аэропортах частника загоняют на дальние стоянки. «Придется следующим покупать аэропорт», — шутит корреспондент. «Подумаем», — без юмора отвечает банкир.

Двумя годами позже газета предприняла вместе с группой Ольги Крыштановской из Института социологии АН СССР первую серьезную попытку описать советских богачей. Даже к наброску такого коллективного портрета существовал большой интерес. Если миллионеры и были раньше, то при советской власти они предпочитали глубоко конспирироваться, а и новые предпочли говорить только на условии анонимности. Было подсчитано, что к концу перестройки в Москве было приблизительно 2,5 тысячи человек — обладателей крупных состояний либо распорядителей огромных средств частных компаний.

У исследования было условие принципиально не опрашивать «красных директоров», интересовали, что называется, новые люди. Их возраст колебался от 21 года до 54 лет. Большинство с высшим образованием, выходцы из семей научно-технической интеллигенции. Каждый третий имел опыт фарцовки. Все они главным образом были сосредоточены в трех сферах: посредничество, торговля компьютерами, международный туризм.

Парадоксом оказалось, что офисы большинства фирм были расположены в зданиях, принадлежащих оплоту советской власти — райкомам партии и комсомола, рай- и горисполкомам. Многие здесь и начиналив центрах научно-технического творчества молодежи (НТТМ). Мало кто помнит, что именно центры НТТМ были едва ли не единственным местом, где безналичные деньги легко переводились в наличные, а доходы почти не облагались налогом (пять процентов нужно было платить разве что материнскому райкому комсомола). Парадокс состоял в том, что в такую льготную ситуацию эти центры попали благодаря едва ли не главному борцу с рынком в Политбюро Егору Лигачёву, горячо поддержавшему льготное налогообложение «комсомольской экономики» на последнем комсомольском съезде.

Те, кто проводил интервью, писали, что лишь каждый пятый из них и внешне выглядел богатым человеком. У трети не было личных автомобилей, лишь у каждого четвертого не работала жена. Почти никто не занимался спортом, а около трети несколько лет не были в отпуске.

Корреспонденты пришли в первый московский клуб богачей — Московский коммерческий клуб.

«У новых богатых, — как объяснил хозяин, — здесь в основном деловые встречи, а больше всего кутят номенклатурщики, для них это как поездка в загородные бани. И еще рэкетиры. Эти просто не знают другого досуга, кроме как напиться».

Королем симпатий оказался Анатолий Собчак, а антипатий — премьер Валентин Павлов. На вопрос «где сейчас легче всего заработать миллион?» в порядке убывания назвали посредничество, производство товаров народного потребления и банковскую деятельность. Почти все новые миллионеры считали, что нельзя сохранить дело, не давая взятки в различных госучреждениях. А давали их чаще других работникам исполкомов и финансовым контролерам. Но что интересно, была замечена тоска по старым взяточникам: «К сожалению, старое поколение взяточников уходит. Они были воспитаны в брежневские времена брать вместе со взяткой обязательство протолкнуть дело… Новые люди взятки берут, а обязательства не выполняют».

Это занявшее целый газетный разворот исследование было проиллюстрировано репортажем из жизни Германа Стерлигова, тогда юного и аккуратного. На одном из снимков молодой миллионер выходит из собственных «жигулей», на которых задний бампер и крышка багажника грубо привязаны друг к другу верёвкой.

…Такого рода статьи о первых шажках новой экономики были популярны. Начинался капитализм в СССР иногда и трагично. «Московские новости» следили за одной из первых частных свиноферм братьев Салтыковых в Балашихинском районе Московской области. Братья собирались выбросить на пустые местные прилавки около трехсот тонн свинины в год.

Место им выделили не ахти какое — неудобья рядом со свалкой. Но и там их достали народные мстители из местных пенсионеров: с третьей попытки ферму Салтыковых сожгли. Вообще же кооперативное движение начало развиваться, когда не были отменены статьи Уголовного кодекса, каравшие за спекуляцию, и любой, кто, к примеру, привозил в Москву фрукты и овощи с юга, легко мог под них попасть.

Мы писали и о том, что вместе со словом «кооператор» страна почти сразу же узнала слово «рэкет».

К нам приходили за защитой, откровенно рассказывали: «В первый раз они приехали втроем. Сказали, что освободились из заключения и ищут работу. Мест в тот момент в кооперативе не было. Вскоре визит повторился. На сей раз они потребовали 50 тысяч рублей — “штраф”, который наложил некий Сако за то, что не взяли его людей на работу. В случае отказа грозились убить жену и ребенка, сказали, что не пощадят и работающих в кооперативе. Угроза подействовала: мы заняли у друзей 30 тысяч и передали рэкетирам…» Комментируя такие письма и статьи, учёные и юристы говорили: мы прогнозируем лишь усиление рэкета. И, к сожалению, оказались правы.

На фоне катастрофически пустых магазинных полок не трудно было понять, что широкого читателя больше всего интересуют изменения базовых вещей в его жизни. Например, открытие кооперативного магазина «Колбасы» в середине 1987-го. Будущий главный редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев подробно описывал этот рай: «Москвичи уже знают, какую цену имеет колбасный дух в двадцати новых магазинах горкоопторга: майкопская сырокопченая — 11.40, буженина — 10.30, окорок тамбовский — 8.50…

Я аккуратно переписал в блокнот все 24 ценника и тогда только по-настоящему насладился видом изобилия». Другой корреспондент едет в первый кооперативный ресторан «Кропоткинская, 36». «Очередь часа на полтора. За чем стоят?.. Копченый цыпленок с овощами — 3 рубля 20 копеек, а за соседним столиком ели кусок молочного поросенка. Обошелся он в 15 рублей…» В 1989 году о «Кропоткинской, 36» как о новом советском феномене рассказал журнал Time, все почему-то запомнили признание хозяина ресторана Андрея Федорова, что заработал он за год 600 тысяч рублей.

Заработки, цены, доступность — вот что интересовало больше всего.

Уверен, что, когда толпы москвичей стояли в очереди, чтобы попасть в один из первых, к тому же иностранный частный ресторан «ТренМос», который располагался в «стекляшке» на Комсомольском проспекте, где сейчас, кажется, «Кофемания», никто из них и пред-ставить не мог, что появилось это заведение благодаря «Московским новостям». Осенью 1987 года мы получили письмо из Трентона, штат Нью-Джерси. Хозяин сети пиццерий Шелли Зейгер рассказывал свою историю еврейского мальчишки из западноукраинского города Зборова, которого вместе с сестрой и матерью два с лишним года прятал от фашистов сосед Антон Сухинский. «Небольшая яма под подвалом, где шесть человек могли находиться лишь в лежачем положении, стала нашим домом», — рассказывал мистер Зейгер. Письмо было обращено к Сухинскому и его близким: «Антон, ручаюсь: ваш образ сохранится в памяти многих поколений моей семьи!»

Сухинский оказался жив, и в последнем номере 1987-го мы опубликовали ответ 83-летнего старика с Украины. «Сейчас над вашим подземным убежищем, которое скрывал растущий рядом с сараем ясень, лишь два сросшихся пня. И только осевшая возле них земля выдает, что когда-то здесь был тайник, в котором вы провели долгих два года».

«МН» устроили встречу Зейгера и Сухинского.

Шелли в ответ решил сделать что-то необычное — «ТренМос» стал первым совместным с иностранцами предприятием в общественном питании. Когда в Таллинне появились первые в стране узаконенные частные таксисты и мы с Мостовщиковым о них написали, в Москве это широко обсуждали и в конце концов списали на свободолюбие маленькой республики. Кто-то сказал, мол, там и стриптизв закрытых клубах можно встретить.

Когда и как первый частный предприниматель появился в Москве, я хорошо помню. Я познакомился с зампредом Моссовета Лужковым и благодаря его расположению оказался в московской комиссии по кооперации. Работал тут крохотный коллектив: недавний ленинградский ученый, специалист по оптимизации управления Саша Панин, секретарь Лена Батурина и еще, кажется, одна девушка — Маша. Занимались кооперативами, но готовилось первое заседание по разрешению частного предпринимательства в сфере обслуживания. До этого дня что-то подобное не возбранялось лишь инвалидам.

И вот день настал. Первой вызвали молодую женщину, как сейчас помню, жила она на Фрунзенской набережной, а по образованию была театроведом. Дама мечтала печь торты на заказ. Все, казалось, былик ней и ее идее лояльны. Но в середине стола сидела женщина с высоким партийным начесом. Глава городской санэпидстанции. Доброжелательно улыбаясь, она спросила: «А вторая система вентиляции у вас на кухне есть? Нет? Тогда, согласно положению (шло название и номера статей), мы не имеем права вам разрешить», — и она, счастливая, откинулась на спинку стула. И тут Лужков стукнул кулаком по столу: «Разрешаем!»

Так в столице появился первый частный предприниматель. Чуть позже по адресу улица Ленивка возник первый частный магазин. Овощной был доверен семье, и первое, что меня поразило перед открытием: на прилавках советского овощного не было подгнивших овощей и фруктов! В тот исторический момент все переплелось: открывал этот первый оазис частного предпринимательства лидер партийных консерваторов Егор Кузьмич Лигачев.

ГЕРОИ ВРЕМЕНИ

Сегодня даже невозможно представить, как высоко подняла перестройка журналистов. Социологическая служба нашей газеты в 1988 и 1989 годах вела опрос москвичей об отношении к различным профессиональным группам. По количеству хороших и отличных оценок журналисты далеко обгоняли всех: если им такие оценки ставили 86 и 87 процентов опрошенных, то чекистам и военным — 42 и 34 — первым и 67 и 50 — вторым. Несколько раз за годы перестройки «Московские новости» вели разговор о том, как пресечь спекуляцию газетой. «Как могло случиться, что во времена гласности газета стала объектом спекуляции!» — писали читатели. «Почему я, — обращался в редакцию москвич Л. Маников, — старый коммунист, инвалид войны, полковник в отставке, кавалер боевых орденов и медалей, должен каждую среду в 5:30, а иногда из-за поздней развозки газет и до 7:30 стоять в очереди за “МН”, а какой-нибудь аппаратчик получает их по разнарядке или особой подписке?»

Постоянный автор еженедельника, старший советник юстиции Сергей Замошкин вспоминал, как возник у него конфликт в родной Генеральной прокуратуре.

Там у самого людного места, входа в столовую, был стенд с публикациями сотрудников. У вырезок из «Новостей» со статьями Замошкина всегда стояли читатели, чего не скажешь об установочных выступлениях в печати его начальников. Один из них на аттестации Замошкина таки заявил: слишком часто печатается в «МН», позиция его не всегда совпадает с позицией самого генерального прокурора. Просто и авторы, и журналисты «Московских новостей» не могли на себе не испытывать чужих приступов творческой ревности.

Действительно, трудно сравнить с чем-то в современной медиажизни то, как популярны были «Московские новости» и журнал «Огонек». Тираж последнего не был ограничен и достиг фантастической цифры 2,5 миллиона. Из-за такого гигантского тиража журнал приходилось сдавать едва ли не за две недели до выхода в свет. И одно только это почти исключало между нами конкуренцию. Коньком «Огонька» была история, новое открытие запрещенных раньше писателей, яркая, но вечная публицистика и письма. С них начинали читать журнал, что было необычно. Но так талантливо работал с откликами и мнениями читателей редактор отдела писем «Огонька» Валентин Юмашев.

Если взглянуть из сегодняшнего дня, то можно понять происходящее между этими изданиями и читателями как новое знакомство граждан со своей собственной страной — страной, которой они не знали.

В откровенном диалоге с будущим президентом Путиным в первой о нем книге «От первого лица» авторы подходят к теме Сталина и сталинских жертв, Путин искренне утверждает: мы ведь всей правды не знали.

Это узнавание правды было бесконечно болезненным — кору неведения открывавшаяся правда о репрессиях отдирала с кровью. Правда о деле Бухарина; биография Шаламова; диалог Роя Медведева и Игоря Шафаревича о сталинизме; рассказ Камиля Икрамова, прошедшего по тюрьмам вслед за родителями, об отце — бывшем первом секретаре узбекского ЦК; изнанка «дела врачей»; очерк о палаче-следователе Боярском, уютно жившем под маской академического ученого…

Это далеко не все публикации о сталинщине лишь за один 1988 год. Но и среди них были такие, от которых потом трудно было заснуть. Я помню, какое впечатление произвело расследование археолога Зенона Поздняка о Куропатах — названных «душебойкой» десяти гектарах леса под Минском, где ежедневно с 1937-го по 1941-й шли расстрелы. Объясняя боковые отверстия в некоторых из найденных в общей могиле черепах, археолог пишет: «Из винтовок людей убивали партиями… Их ставили около ямы в ряд, заткнув рот кляпом. Потом заходили с фланга и стреляли в голову крайнего, чтобы поразить одним выстрелом двоих-троих». По простым кожухам, медным крестикам, мешочкам с хлебом, оставленным на ветках соседних деревьев, можно было понять, что убивали здесь главным образом простых крестьян. Вот записанный автором рассказ одного из свидетелей: «В начале 30-х в нашей деревне Селивоновке было больше 120 дворов и жителей человек восемьсот. Перед войной осталось дворов хорошо если тридцать. Все эти годы население терроризировали несколько человек — председатели колхоза и сельсовета, бригадир, пара их подручных…

Дело в том, что за каждого выявленного “врага народа” доносчику сразу же выплачивалась наличными определенная сумма из спецфондов НКВД (около 15 руб. по курсу 1988 года). Селивоновские иуды всегда пьянствовали, продав очередного односельчанина».

История в те годы, как заметил позже известный учёный академик Юрий Поляков, стала не просто боле-вой точкой общественного сознания, она в ряде слу-чаев превратилась в решающее средство политической борьбы. Не удивительно, что именно на пике исторических разоблачений, в 1988 году, было учреждено общество «Мемориал». Интересно, что бы они сказали, узнав, что через тридцать лет власть объявит «Мемориал» иностранным агентом?

1988-й стал одним из самых трагических лет перестройки: тяжелый выход из Афганистана, кровь в Сумгаите и Нагорном Карабахе, а закончился год просто страшно — разрушенными землетрясением Ленинаканом и Спитаком, тысячами жертв.

Землетрясение случилось 7 декабря 1988 года в 10:41 по Москве. Все мы были на работе. Я сам попросил послать меня в Армению. Ленинакан не был мне чужим: пограничная застава, на которой я служил срочную, находилась от него всего в шестнадцати километрах, а пограничный отряд так и назывался — Ленинаканским. Увольнительных у нас не было, но если к кому-то приезжали родители или жена, то отпускали на два дня в Ленинакан. Это был по-своему город мечты для каждого из нас с богом забытых застав: весь из розового туфа, с фонтанами и девушками с местного камвольного комбината, стайками гулявшими по проспекту.

Мы с моим другом и коллегой Андреем Пральниковым прилетели, возможно, первыми из московских журналистов, потому что еще во Внукове сообразили: раньше, чем борта военных и медиков, туда полетят атомщики на обследование Армянской АЭС. После Чернобыля это было объяснимо. Уже поздно вечером в аэропорту Еревана мы разделились: Андрей отправился в Спитак, я — в Ленинакан. Еще в машине спросил у водителя: «Что со штабом пограничников?» Он сделал руки горкой — руины.

Как репортер я писал о войнах и революциях, в нас с фотокором Пашей Кассиным стреляли на пустой улице взбунтовавшегося Бухареста, но ничего ужаснее этой командировки в моей жизни не было. «Он шел, отрешенно выбирая путь между завалами улицы. За руку вел мальчика, другой рукой поддерживал крохотный гроб на плече. Обычный прохожий бывшего города. Человек-символ. Начинались вторые сутки после землетрясения. Это были еще сутки надежд, потому что кого-то доставали из страшных груд бетона и кирпича живыми. И весть о живых была надеждой на спасение тех, кого еще не нашли. С вертолета закончили подсчет: разрушено 138 жилых домов, из 37 предприятий — 22 как не было. Теперь долго, наверное, никто не скажет о Ленинакане: “Это столица наших шутников…”

Стоят дома без стен, как будто с них сняли кожу. И открылся быт — такой понятный, теплый, человеческий. Старый ковер на единственной уцелевшей стене, застрявший между балками шкаф с зачитанными книгами… Жив ли тот, кто их читал?

Город — открытая рана. Роковой час — 11:41. Пять минут до перемены. Подняли плиты — класс так и остался за партами. Десяти из сорока городских школ уже не существует…»

Писать пришлось в номер. Егор сидел один в пустом ночном кабинете, ждал наш репортаж. Я свел написанное мною и Пральниковым и занес ему текст. «Прочту, Витюша, позову», — сказал он мне, уже впиваясь в первую страницу. Долго не звал, я зашел сам. Главный сидел над текстом, держа очки в руке, и плакал. Этот момент я никогда в жизни не забуду. Не то чтобы Яковлев открылся мне с новой стороны, скорее, это было открытием глубины сопереживания, доступной совсем немногим.

Эта командировка и этот репортаж поставили передо мной и еще один вопрос, на который, кажется, нет окончательного ответа. Когда я сводил вместе написанное Андреем Пральниковым и мною, то обратил внимание, что моя часть из Ленинакана и больше, и насыщеннее. А когда ночью мы сдали репортаж и я зашел в кабинет к Андрею, то увидел, что руки у него перевязаны, все в глубоких царапинах… За последние дни я видел сотни таких рук — эти раны оставляет арматура на ладонях и запястьях тех, кто вручную разбирает завалы. Вот в чем было дело! Я занимался журналистикой, а он впрямую спасал людей. Кто из нас был прав?..

Часто можно услышать мнение, что Горбачеву не повезло — именно на шестилетие перестройки, время его правления, пришлось просто небывалое количество государственных неприятностей. Чернобыль, почти совпавший с его приходом к власти. Ленинакан и Спитак — землетрясение, которое за годы советской власти можно было сравнить разве что с одним — ташкентским в апреле 1966 года. И это были еще не все трагедии! Можно вспомнить, как в мае 1988 года совсем рядом с железной дорогой взорвался магистральный газопровод. Взрыв произошел в момент, когда в пути встретились два пассажирских состава: Адлер — Новосибирск и Новосибирск — Адлер. Пострадали 1100 человек, многие погибли. Большинство — дети, начинались летние каникулы.

Но все-таки главной, самой неожиданной миной оказался межнациональный вопрос. Никто не ожидал, что буквально сшитая сталинской колючей проволокой страна начнет трещать по швам. Турки-месхетинцы (74 трупа в их лагере под Ферганой летом 1988 года), массовые беспорядки осенью того же года в Молдавии —142 раненых милиционера и солдата внутренних войск, русские в Северном Казахстане, грузины и абхазцы, прибалты, осетины и ингуши… Иногда казалось, что это какой-то пожар на торфянике — вспыхнуть может всюду. А началось всё с Нагорного Карабаха, и сейчас можно спорить, насколько верно оценили в Москве те события и был ли шанс действовать иначе, чем решил Горбачев. Но ясно, что никакого опыта подавления внутренней войны, кровавых и безжалостных событий ни у кого не было. В Москве просто не понимали, какие внутренние демоны разорвали отношения двух дружественных, работящих, переженившихся друг на друге народов. Вот с таким непониманием я и отправился в Сумгаит, где 28, 29 февраля 1987 года впервые в отношениях между народами пролилась большая кровь — 32 убитых, шесть из них были азербайджанцами, 26 —армянами. В журналистскую лексику возвращалось слово «погром».

Я прилетел в Сумгаит в начале марта. В городе было не по календарю жарко. В опутанном диким виноградом горкоме работали следователи генпрокуратуры, никто из них ни с чем подобным не сталкивался. На стене висела большая карта города, заштрихованная разными цветами. Красным — убийства, синим — грабежи, зеленым — изнасилования… Городские власти считали, что всё начали беженцы, вынужденные уехать из армянского города Кофана. Ставший позже моим другом молодой прокурор Исмет Гаибов повез меняв район химкомбината. У въезда в район мы миновали бетонную стелу из флагов союзных республик с крупно выведенным словом «Дружба». Оказывается, за несколько месяцев до трагических событий в Сумгаите прошла праздничная встреча соревнующихся городов союзных республик. С почетом была принята и делегация из Армении.

Гаибов притормозил у края дороги, которая оказалась стороной огромного треугольника; двумя другими были далеко видневшиеся заборы химкомбината и ещё какого-то дымившего предприятия. А сам треугольник — это был нигде не обозначенный город из старой жести, кусков ракушечника, бракованных бетонных блоков…

Прокурор сказал, что никто толком не знает, сколько людей здесь живет, но главный городской педиатр говорила ему, что детей здесь около четыре тысяч. А еще в городе 55 рабочих общежитий, где живут не намного лучше. «Нахалстрой», как его здесь называли, и общаги — это и были адреса очень многих арестованных за участие в погроме.

…Жизнь иногда складывает ситуации трагичнее любого триллера. Были у меня в Азербайджане и Армении два близких друга: Армен Оганесян возглавлял союз кооператоров республики, а Исмет Гаибов после работы в Сумгаите стал прокурором Азербайджана. Оба погибли в один год: Исмет был в вертолете, сбитом в районе Нагорного Карабаха, а Армен, как и многие в Ереване, возил в свой выходной продукты воюющим в Степанакерт и ночью на обратном пути попал в смертельную аварию.