Интервью: Елена Константинова

Чары красоты

Занимаясь всеми, кто крупнее мыши, вы, однако, ещё со студенчества отдаёте приоритет кабанам. И так описываете этих опасных зверей, что хочешь не хочешь проникаешься к ним симпатией:

Более того, знаете их по именам и даже в лицо. Есть и любимчики: благородный секач Лосеногий, огромный Чемодан, скромный Катыш, ладный Белоух…

Надежда Панкова: Мне по душе высказывание знаменитого этолога Конрада Лоренца: «Среди биологов, внесших в науку действительно выдающийся вклад, наберётся лишь горстка таких, кто посвятил жизнь избранному предмету не потому, что подпал под чары его красоты». Не уверена насчёт своего вклада в науку, но под чары красоты я точно попала. Думаю, любой биологический вид может восхитить исследователя. Но почему один видит красоту в волках, другой — в кабанах, вопрос интересный. Тот же Конрад Лоренц занимался различными видами животных — от галки до куторы (землеройка), но больше всего любил серых гусей, объясняя это детским впечатлением — ещё мальчиком увидел стаю гусей в небе, услышал их голоса… Долго думала, как так получилось, что выбрала для себя кабанов? А потом вспомнила, как впервые, старшеклассницей, увидела в лесу гнездо, которое сделали кабаны из сосновых веток для ночлега. Это поразило меня до глубины души: копытное, которое строит гнёзда! И чем? Рылом и копытами! Стала больше узнавать о кабанах, и они всё больше меня очаровывали. Это сильные, красивые, очень умные звери со сложным поведением. К тому же — социальные, ведущие групповой образ жизни, в их стадах соблюдается не только иерархия доминирования, но и распределение ролей: есть вожак, разведчики, сторожа, ситуационные лидеры, т.е. особи, лидирующие в различных сферах деятельности. Кабаны общаются друг с другом при помощи звуков, языка тела и запахов. К тому же мне импонирует их весьма активный образ жизни. С ними не соскучишься!

«Хвост у кабана — зеркало души», а рыло, чуткий подвижный пятак, — «компас» — факт научно доказанный?

Надежда Панкова: Да, исследователи давно заметили, что по кабаньему хвосту можно определить настроение его владельца. Если хвост расслаблен и раскачивается из стороны в сторону — кабан доволен. Если хвост замер и вытянулся — кабан напрягся. Если хвост поднят вертикально — кабан готов бежать. Когда кабаны идут гуськом, то стоит первому из них поднять хвост, как все остальные хвосты поднимутся по порядку. А кабанье рыло, увенчанное пятаком, — универсальный инструмент для дыхания, добывания пищи, общения. Его роль в навигации подтверждена научными исследованиями. Поскольку у кабанов обоняние развито больше всех других способов восприятия мира, они его активно используют при ориентировании. Лет 40 назад зоолог Анжела Лозан проводила эксперименты со своими ручными кабанами. Кабана увозили в закрытой машине на 10 км от дома, выпускали и следили, как будет возвращаться домой. Первым делом он начинал принюхиваться. Часть пути шёл, используя так называемое «верхнее чутье», т.е. нюхая воздух, подняв рыло, другую часть — «нижнее», т.е. нюхая землю. Две трети пути перемещался большими зигзагами, потом расслабился — узнал знакомую местность.

По-вашему, эмпатия к объектам исследования не лишнее качество для учёного?

Надежда Панкова: Однозначного ответа нет. Наука требует достаточно холодного, строгого подхода к объекту исследования. Как зоолог, работающий в заповеднике, я занимаюсь в первую очередь мониторингом популяций диких животных, тех же самых кабанов. Моя задача — бесстрастное наблюдение за процессами, происходящими в популяции. Процессы бывают разные. Хорошо, если у объекта исследования всё благополучно — популяция стабильна или растёт, не происходит никаких катаклизмов. Но вот, к примеру, наступает суровая голодная зима (много снега, сильный мороз, нет желудей), и кабаны, которых я успела полюбить, один за другим гибнут от голода, болезней и хищников. Здесь эмпатия здорово мешает, потому что чисто по-человечески хочется их всех накормить и подлечить, что невозможно, так как противоречит принципам заповедности. Мы, научные сотрудники, не имеем права вмешиваться в природные процессы — только наблюдение, бесстрастная фиксация фактов и дальнейший анализ.

Тем не менее, когда я работаю не только как учёный, но и как просветитель, моя эмпатия, которую всё равно никуда не денешь, помогает рассказывать о моих объектах исследования так, что у слушателей загорается к ним интерес.

Выхухоль — современник мамонта, и ироничное отношение к лосям

Правда ли, что выхухоль, с ее хоботком и шикарным мехом, ради сохранения которой, собственно, и был создан в 1935 году Окский заповедник в юго-восточной части Мещёры, — современник мамонта? И её хвост пахнет ландышами?

Надежда Панкова: Да, наша знаменитая выхухоль — современник мамонта и реликтовый зверёк. Она живёт только на территории России, поэтому и зовётся «русской выхухолью». Это чрезвычайно харизматичное существо. В основании хвоста выхухоли — запаховая железа, которая выделяет особый секрет, пахнущий то ли ночной фиалкой, то ли ландышем. Во всяком случае, это стойкий цветочный запах, настоящий парфюм. Собственно, мускус, который вырабатывается в хвостовой железе, раньше активно использовали при производстве духов. А сами выхухолевые хвосты сушили и продавали в качестве средства от моли или же ароматизатора — перекладывать бельё в сундуках.

Лось — он такой перекати-поле? Отсюда та самая ваша ирония?

Надежда Панкова: На самом деле, у меня немножко ироничное отношение к лосям. Хотя я им, несомненно, симпатизирую. Но на фоне кабанов они этакие простаки. Кабаны — звери деятельные, постоянно преобразуют среду обитания: создают и поддерживают лесную «соцсеть» (сеть деревьев-чесалок), натаптывают тропы, делают гнёзда различной конструкции под разные погодные условия. Лоси же спят прямо на снегу, ничего не строят, целыми днями стоят в ивняке и едят ветки. Социальная жизнь лосей проще, чем у кабанов, они не создают таких чётко структурированных стад. Правда, не исключено, что знаю этих зверей недостаточно хорошо. Возможно, если бы я плотно изучала их поведение, то удивилась бы их неожиданным способностям.

Благодаря инженерному складу ума или инстинкту бобры сооружают свои хатки, прорывают каналы, чтобы удобнее сплавлять ветки ивняка и т.д.?

Надежда Панкова: Чем дальше развивается наука о поведении, тем больше учёных приходят к выводу о том, что роль чисто инстинктивного поведения в жизни животных (и человека) сильно переоценена. Инстинкт — это врождённый фиксированный комплекс действий, который существо выдаёт в ответ на какой-то определённый раздражитель. Инстинктивное поведение непластично и не учитывает разнообразие условий среды.

Даже бобрята-сироты пытаются возводить плотины и строить хатки — это значит, что поведение у бобров врождённое. Однако постройки в разных бобровых семьях сильно различаются. Есть бобры особенно «трудолюбивые», а есть «лентяи», есть бобры, которые везде норовят построить плотину, а есть те, кто не строит плотины вовсе, только копает каналы. Так что в основе бобровой строительной деятельности — инстинкт, но и без инженерной мысли и опыта не обходится.

«Мои рисунки — не настоящая анималистика»

Свои тексты, одинаково познавательные и для детей, и для взрослых, вы сами и иллюстрируете. Рассматривать ваши информативные рисунки чрезвычайно интересно. Вот те же бобры, непримиримые к сородичам из чужих семей, прекрасно ладят со своими соседями по водоёму: выдрой, норкой, ондатрой и выхухолью; на бобровую еду те «не претендуют, а вместе теплее». Что получается чаще — моментальные зарисовки в полевом блокноте или за письменным столом?

Надежда Панкова: Как-то так получается, что в полевых условиях никогда не делаю зарисовок. Не до этого. Только записи и фотофиксация. Уже потом, дома, обычно вечерами или в выходные, рисую картинки. Стараюсь, чтобы рисунки оказались верны с биологической точки зрения, поэтому некоторые элементы рисую с фотографий.

Почему вообще рисунок, а не натурная съёмка?

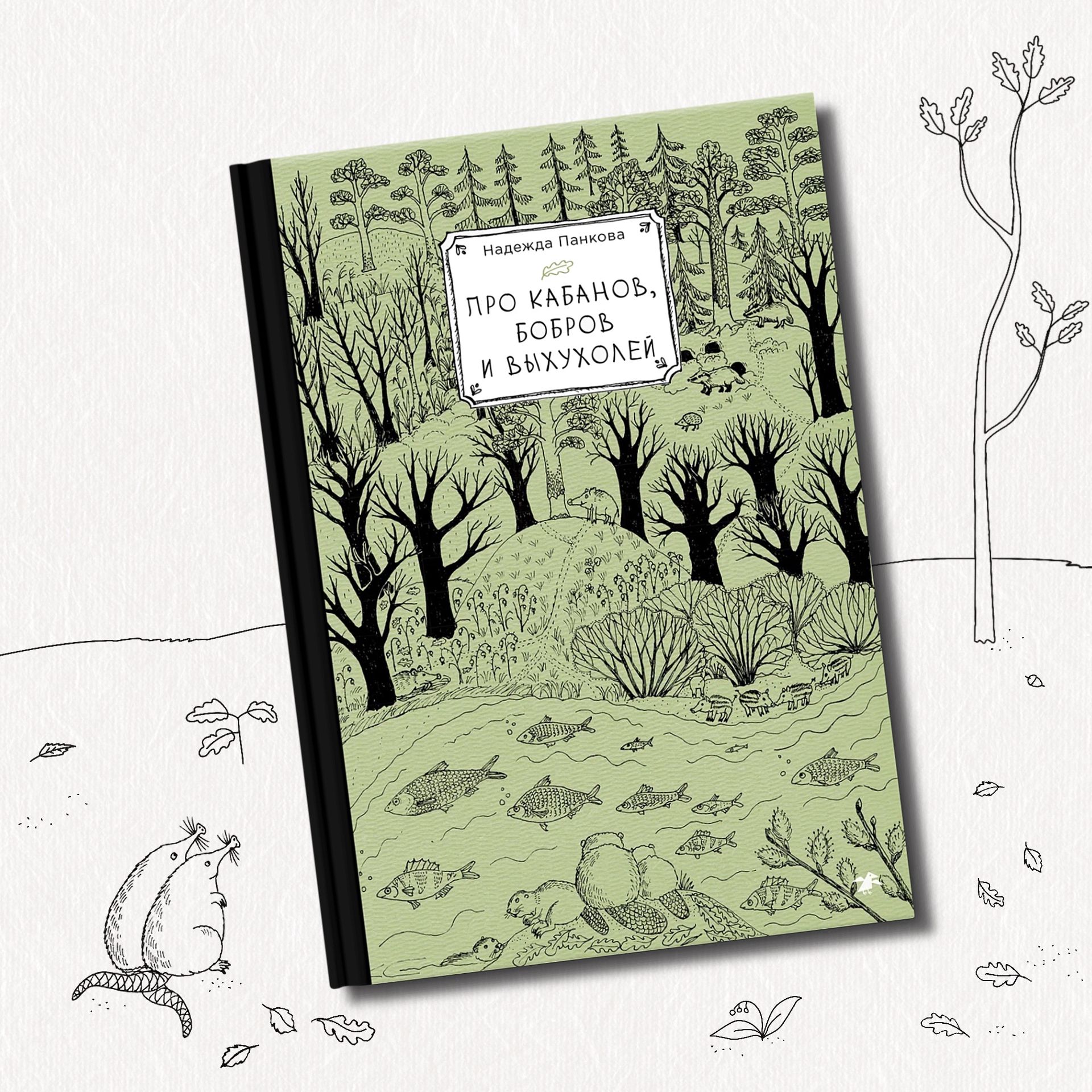

Надежда Панкова: Мои рисунки — не настоящая анималистика. Это книжная иллюстрация, в несколько наивном, детском стиле, которая не только дополняет текст, но и оттеняет его, придаёт какую-то интонацию, порой разбавляет серьёзность. В книге «Про кабанов…» иллюстрации вообще живут отдельной жизнью, некоторые из них изначально задумывались как раскраски.

Книга с фотографиями — это совсем другой формат, наверное, более серьёзный. К тому же я совершенно не фотограф, художественная фотография как искусство мне недоступна. Конечно, применяю фото- и видеофиксацию в своей работе. С 2014 года мы для наблюдений за животными в заповеднике используем фотоловушки — автоматические камеры, развешенные по лесу и реагирующие на движение. Для меня эти фотоловушки меня — настоящий прорыв в познании тайной жизни зверей. Кстати, именно ими подсмотрены сюжеты многих моих рисунков и рассказов.

Сигнальное поле

Вам ничего не стоит при внезапном столкновении с хищником взмахнуть на дерево, раствориться в листве, прошагать в болотных сапогах по топи… Леденящих душу историй у вас наверняка не счесть…

Надежда Панкова: Пожалуй, таких уж страшных историй со мной не случалось. Хотя я неоднократно встречалась в лесу с медведями, волками и, конечно, с лосями и кабанами. Наверное, больше всего я напугалась, когда за мной гнался лось. Осень, я устанавливала фотоловушку на лесной дороге, а за мной наблюдал большой рогатый лось-самец — просто стоял и смотрел на меня, как часто и бывает. Пройдя дальше по дороге, я уже успела забыть о нём, как услышала за спиной громкий топот. Обернулась — рогач мчится на меня. Не успев подумать, я закричала и захлопала в ладоши. Лось остановился и медленно обошёл меня стороной, прижимая уши. А у меня потом долго тряслись коленки. Дело в том, что осенью у лосей период гона, и самцы под воздействием гормонов необычайно агрессивны. Гон — время турниров между самцами, и они бросаются на всё, что движется, не разбираясь. Хотя лоси большую часть года очень миролюбивые звери, с конца августа по октябрь от них лучше держаться подальше. Если что, лось может передним копытом пробить человеку грудную клетку или поднять его на рога.

«Звери не философствуют, но они испытывают и выражают эмоции. Весь лес наполнен эмоциями, и они так же реальны, как следы», — уверяете вы. Насколько реальна опасность разрушения функциональных связей в различных экосистемах из-за вмешательства человека, в том числе в заповеднике?

Надежда Панкова: Смысл заповедника в том, чтобы сохранять природу максимально нетронутой, оберегая от любой деятельности человека. По изначальной задумке, заповедник — это территория, где все процессы происходят естественным образом, а люди занимаются только охраной и изучением природы. Естественно, мы не можем полностью исключить в заповеднике влияние человека хотя бы потому, что на охраняемые территории воздействуют такие масштабные антропогенные факторы, как глобальное потепление, мелиорация, загрязнение рек и воздуха. В первой половине ХХ века люди экспериментировали с обогащением фауны «полезными» видами животных. Так в наших экосистемах появились, например, гости из Америки — американская норка и ондатра. Американская норка, как считается, вытеснила нашу европейскую, которая теперь занесена в Красную книгу.

Отметим и более тонкие вещи, такие как встраивание следов жизнедеятельности человека в сигнальное поле экосистемы.

Поясните неспециалистам!

Надежда Панкова: Человек идёт по лесу, оставляет следы, потом по лесу движется кабан и, заметив человеческие следы, следует по ним, чтобы узнать, откуда тот пришёл. Меня так тропили несколько раз кабаны и волки — звери чрезвычайно любопытные. Или, к примеру, в заповеднике положено делать просеки, а на их пересечениях ставить квартальные столбы с номерами кварталов. Однажды наши инспекторы поставили новый столб, покрасили красной масляной краской и радовались, что красиво получилось. Ночью к столбу подошёл большой кабан и решил его пометить. Почесался о него, размазал всю краску, а сам столбик уронил. А ещё кабаны с удовольствием используют в качестве чесалок столбы линии электропередачи, пропитанные креозотом. На тех участках территории, где есть дороги, звери любят бегать по дорогам — так им удобнее. Т.е. получается, мы своими дорогами внесли коррективы в звериные маршруты. Наши столбы, дороги, следы и даже фотоловушки вписываются в биологическое сигнальное поле заповедных экосистем. Но, конечно, мы стараемся вести себя на заповедной территории максимально деликатно по отношению к её обитателям и вносить как можно меньше изменений в сигнальное поле.

Кабанята-подкидыши

Что сталось с осиротевшими кабанятами-«метисами», которых вы приютили и воспитали?

Надежда Панкова: Их мать, судя по внешнему виду, помесь дикого кабана и домашней свиньи, каким-то образом она оказалась на свободе и «загуляла» с диким секачом. Родила полосатых (дикого окраса) поросят и привела их к женскому монастырю, где рос дуб с желудями и лежала компостная куча, полная вкусных червяков. Но скоро кто-то добыл эту свинью для своего стола, один поросёнок погиб, а трое оставшихся сироток вернулись к монастырю, к которому водила их мать. Монахини покормили малышей, потом отловили и отправили в центр реабилитации диких животных, откуда связались со мной. Первый запрос — можно ли их подготовить к выпуску в природу. К сожалению, по ряду причин невозможно. Во-первых, у них есть гены домашней свиньи и выпускать в природу нечистокровных зверей — портить генофонд. Во-вторых, это поросята-«поздныши» — родились под зиму, как минимум несколько месяцев перед выпуском о них должны заботиться люди, иначе им не выжить. Следовательно, кабанята за это время привыкнут к людям и не будут их бояться, а оказавшись на свободе, очень быстро разделят судьбу своей матери. Мы долго думали, куда можно пристроить кабанят, и не придумали ничего лучше, как взять их к себе. Одной февральской вьюжной ночью жизнь нам привезли ящик, в котором хрюкали три трёхмесячных кабанёнка — Фрея, Руфус и Фанечка. Сейчас им уже полтора года, они живут в большом лесном вольере и ходят с нами гулять в лес, как собаки. О нашей с ними жизни можно написать книгу, а то и не одну. Собственно, такую книгу я сейчас и пишу. А пока выкладываю заметки о своих кабанах в телеграмм-канале «Вепревы дети» и на своей страничке ВК.

Вы с коллегой-ботаником Ольгой Горянцевой — авторы и художники сборника для семейного чтения «На берегу заповедной Пры» (Рязань, 2020). Какая в вашей коллекции загадка или стихотворение самые любимые?

Надежда Панкова: Пожалуй, первым вспоминается простой стишок:

- Опускается туман,

- Просыпается кабан.

- Роет землю у реки,

- Точит острые клыки.

«Опускается туман, просыпается кабан» — и я сразу переношусь на берег реки Пры, где туман поднимается от воды и заполняет собой низины, и в этом тумане, почуяв вечернюю прохладу, просыпается кабан и, шлёпая по воде, идет на отмель копать клубни стрелолиста.