Текст: Татьяна Набатникова (переводчик с немецкого)

У Виктора Драгунского есть чудесный рассказ "Он живой и светится!", это про светлячка, который в спичечном коробке драгоценнее любой навороченной игрушки и самого желанного предмета.

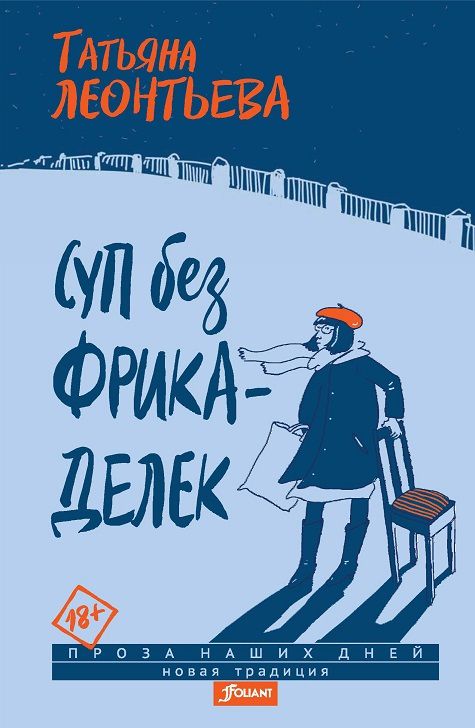

Такое же ощущение драгоценной простоты не покидало меня три дня, пока я читала (урывками, ведь некогда) подвернувшуюся мне книжку Татьяны Леонтьевой «Суп без фрикаделек», не пропуская ни одного абзаца, боясь упустить хоть одно слово и теряясь перед тайной, из чего и как это сделано.

Казалось бы, что мне до этой расхристанной, бесприютной жизни, до поиска съёмного угла, какого-нибудь заработка и хотя бы приблизительно устроенной семьи.

Я вдруг вспомнила, что прошлым летом эта Таня Леонтьева приезжала к нам на дачу – к моей дочери в гости, привезла кучу детских книжек своего издательства «Речь», и, значит, у меня была возможность к ним присоседиться, заглянуть этой гостье в глаза, прислушаться к её голосу – и я эту возможность упустила, а теперь горько жалею.

А главное, мне-то зачем эта жизнь, в которой героиня, загуляв в гостях, сладко там уснула, а её муж – в тех же гостях, не дозвонившись до жены, поехал домой, ключа от их квартиры на первом этаже у него не было, и он разбил окно, чтобы попасть внутрь. А свою бесценную гитару в недавно подаренном футляре забыл снаружи. Дворничиха утром решила, что её выбросили, и отнесла в мусорный бак. А когда все спохватились, мусорные баки уже стояли пустые.

Вот зачем всё это мне, никогда не ночевавшей где придётся, никогда не жившей в коммуналке и не снимавшей углы, никогда не пересдававшей ни один экзамен и не пропустившей ни одного дед-лайна, ни разу не опоздавшей на самолёт, непьющей, некурящей, не проглотившей ни одной таблетки – почему все эти истории про распустёху и её неприкаянных друзей и подруг для меня такие родные, такие важные и необходимые, как ничем не заменимый витамин родины.

Почему нет ни капли цинизма в той проблеме, что героиня никак не могла лишиться девственности, потому что организм не впускал «посторонние предметы».

Это полноценный роман в рассказах. Этот Миша – с гитарой и без гитары, поэт, бард и пьяница – присутствует почти во всех главах. И после развода всё равно присутствует, ни героине, ни нам от него уже никогда не отвязаться.

- «А однажды я перевезла на «Звёздную» все вещи. Все. Пришла к Мише и сказала:

- — Не могу больше. Ясно?

- И заревела.

- Вы когда-нибудь кого-нибудь бросали? По-моему, нет ничего ужаснее.

- Миша посмотрел на меня и сказал:

- — Ну что ж.

- И помог донести какие-то пакеты до метро».

Так чем же эта книга «цепляет» и держит? Тем, что и у автора, и у героини есть «неоскорбляемая часть души» (Пришвин), которая во всех передрягах этой трудной, голодной, бездомной жизни сохраняется целой.

Издательство «Фолиант» (Нур-Султан – Москва) пока что обживается на книжном рынке и позволяет себе эксперименты – типа «Супа без фрикаделек». По-моему, очень удачно.

Фрагмент книги

"Суп без фрикаделек" Татьяна Леонтьева

- Художник: Леонтьева Татьяна Васильевна

- Издательство: Фолиант, 2021 г.

Из рассказа "Местные жители"

В автобусе сели на задний ряд. В городе ещё было темно, и на улицах—пусто, и среди людской массы пассажиров — тихо. Выглядела людская масса как пленники, покорно едущие на убой. И только один здоровенный парень в шапке-ушанке громко рассказывал соседу, как всё будет происходить. Обед будет у актёров, а у нас только чай, но бесплатный. Два перерыва. Двадцать дублей. Зарплата через месяц.

Рассказчика я обозвала про себя Бывалым.

Меня заклонило в сон, и совсем расхотелось куда-то ехать и что-то делать. А вдруг нам действительно придётся «умирать» и двадцать раз подряд падать в грязный снег? Мы простудимся? И нашей зарплаты нам хватит только на лекарства?

Вдруг мне стало стыдно своих мыслей. Нет, не выдержала бы я пыток, однозначно.

…Мы ехали и ехали. И мне всё казалось, что сейчас кто-то, как экскурсовод, должен рассказать нам, куда же нас везут и что от нас требуется. Автобус походил на экскурсионный и этим расслаблял, настраивал на отдых. Но впереди нас ждала работа! Настоящая работа впервые в жизни.

Уже рассвело, когда мы въехали на Елагин остров.

Нас выпустили из автобуса и повели на лужайку перед дворцом. То есть это летом она — лужайка

с травкой, «по газонам не ходить»… А сейчас, ранней весной, она была покрыта подтаявшим снегом, местами образующим довольно глубокие лужи. Впереди толпы выступил какой-то мужчина и, кажется, стал объяснять нам нашу задачу. Но слова уносило ветром, и мы переспрашивали впереди стоящих, поняли они что-нибудь или нет.

Наши коллеги сообщили нам отрывочные сведения. Мы — местные жители. Нас согнали полицаи с собаками на показательную казнь двоих партизан.

Чтобы нам неповадно было.

Толпа ходила ходуном, люди как-то хаотически двигались, каждый по своей траектории, как вдруг я ощутила, что движение становится общим и направляется к центру, и впереди стоящие пятятся на нас, а стоящие позади поджимают сзади. Было слышно тревожное бормотание. А ещё впереди, ближе к дворцу, что-то происходило, но никак нельзя было рассмотреть что. Справа прошёл Бывалый в ватнике нараспашку, его тянула вперёд настоящая овчарка.

Бывалому досталась роль полицая. «Стоять!—закричал он.—Не расходиться! Глаза не опускать!» И собаки, как по команде, залаяли.

Не знаю, как Вальке и Стрельниковой, но мне стало до одури страшно. Я вцепилась в Валькин рукав.

Мне захотелось забраться в самую середину в толпе, чтобы собаки меня не достали. Но всем моим соседям хотелось, видимо, ровно того же, и толпа волновалась от каждого рывка собачьего поводка.

Кто-то толкнул меня, отбил от Вальки. Стрельникову я совсем потеряла из виду, меня вынесло вперёд — и тут я увидела. Увидела, что там, у дворца, происходит.

Там вешали партизан. Их было двое: молодой мужчина и молодая женщина. Они стояли на невысоком помосте, в разорванных рубахах, измученные, на шее у каждого висела деревянная табличка, на которой корявой вражеской рукой было написано «Смерть партизанам!». Руки у них были связаны, а вокруг суетились исполнители приговора, поправляли верёвки, делали свою чёрную работу. И вот…

и вот… И вот близилась ужасная минута, и собаки просто надрывались от лая, некоторые так прямо задыхались, хрипя. Люди вокруг стали закрывать лицо руками, но я смотрела, я всё видела. Фашисты дёрнули что-то за помостом, и женщина-партизан успела крикнуть: «Ненавижу!»—так громко она это крикнула, что у меня заколотилось сердце и мурашки по спине побежали. И я зажмурилась, но успела увидеть, как тела партизан взлетели вверх. Я поняла, что вот они сейчас умрут, и этого никак не поправить, ничего никогда не вернуть.

И как они, эти убийцы, этого не понимают? Сволочи!

Мне захотелось броситься на здоровенного Бывалого и вцепиться ему в лицо, но вот… Вот я открыла глаза. Толпа понемногу расступилась, а наши герои, бесстрашная женщина-партизан и молчаливый мужчина, спускались с виселицы, чуть покачиваясь на каких-то подтяжках.

Уф!..

Живы!..

Но всё равно им, бедолагам, холодно.

…А потом были двадцать дублей. Двадцать раз полицаи теснили наш круг и кричали: «Не отворачиваться!» Двадцать раз мы сбивались в кучу, и двадцать раз начинало моё сердце колотиться от страха.

Двадцать раз женщина кричала жутким сорванным голосом «Ненавижу!» — и двадцать раз затягивались смертоносные петли. И я понимала, что это всё как бы понарошку, кино же ведь — вот, опять спускаются наши герои на подтяжках, как на батут… Но ком у меня в горле набухал и набухал.

Когда наметились сумерки, я поняла, что ноги онемели, что дырявый валенок у меня полон воды с весенней лужайки Елагина острова, что я хочу есть, пить и в туалет и что работа в массовке — не из лёгких.

Перед автобусом нас напоили чаем из пластиковых стаканчиков. Говорить не хотелось, и мы втроём даже не смотрели друг на друга почему-то—так, грели руки. Но потом я не выдержала и сказала:

—Бедные.

—Чего бедные? Чего бедные?—спросила Стрельникова.

—Как чего?—ответила за меня Валька.—Столько раз умирать! Ты только представь себе это! У них

же нервное напряжение! Они же сгорают, ты что, не знаешь разве? Потому все актёры и пьют…

—А сколько они получают, знаешь, эти актёры?

Думаешь, нам по тыще заплатят, а им, как думаешь, тоже по тыще? Нет, им по двадцать тыщ, может быть, а если они очень крутые, то и по пятьдесят.

Такой меркантильный поворот разговора вернул нас в реальность, и мы забрались в автобус и проделали обратный путь с острова к ДК и вернулись из старых одежд местных жителей в свои одежды жителей приезжих.

По пути домой обсуждали, сколько же может стоить съёмка такого фильма. Если сто человек массовки получат по тыще, то это уже сто тыщ. Если два крутых актёра, то плюс ещё сто. А сколько возьмёт себе режиссёр? А гримёр? Водитель автобуса? Костюмерши? А чай? А питание для артистов? А построить всё это — помост и так далее, подтяжки наладить?

А камеру по рельсам пустить? И монтаж потом?

Когда в подсчётах перевалили за несколько миллионов, мы бросили это занятие.

Побежали будни. Нашего гонорара пришлось ждать так же долго, как и приглашения. Но всё-таки его выплатили. Стрельникову пригласили ещё раз сниматься, в другой уже фильм, а нас с Валькой почему-то не пригласили. Фактурой, может быть, не вышли, а может, не то выражение лица было…

Целый год мы спрашивали друг друга, не слышно ли что-нибудь про выход фильма. Заходили в магазины с дисками и спрашивали про американскую журналистку: нет ли новинки?

Однажды я встретила в метро Бывалого полицая.

Он был пьян.

И только года через два мы узнали, что фильм всё-таки вышел. Я купила диск, и мы собрались с девчонками на просмотр. Никого звать не стали, на случай если плохо получились. Я вообще считала себя нефотогеничной, а Валька всё твердила, что у неё на записи голос получается какой-то писклявый.

Мы смотрели фильм в темноте и в тишине. Как-то не удавалось сконцентрироваться на злоключениях журналистки, хотя она постоянно была в кадре. Но мы всё ждали: когда же, когда же?.. А сюжет почему-то даже и не подбирался к теме партизан и местных жителей… И мы уж стали думать, что это не тот фильм и тут какая-то ошибка, как вдруг Стрельникова вскочила и крикнула:

—Да вот же оно! Смотрите!

И стала тыкать в экран. А на экране общались между собой главные герои. Герои стояли на фоне окна. А за окном, где-то там, далеко, можно было различить расплывчатое пятно толпы на белом поле, и где-то за толпой взлетели вверх две фигурки.

Кадр занял две секунды. Ну или, может быть, три.

Главные герои продолжили жить своей непростой военной жизнью, а мы, опешив, всё глядели и глядели и досмотрели фильм до конца. И больше там про наших партизан ничего не было. И про Бывалого полицая — тоже. Ну и уж конечно не пригодились ни наши выражения лиц, ни наши галоши.

И Стрельникова всё говорила, что кино — ну это просто запредельно дорогой вид искусства. Что если на одну секунду фильма уходит тысяч четыреста в день…

А мы с Валькой молчали. Валька, может быть, думала, что полицай непременно сопьётся. А я всё вспоминала, как кричала та женщина и как лаяли собаки.

И я знала, что она там, в фильме, всё-таки кричит, а мы тоже там есть и нам страшно. И, может быть, поэтому не страшно ей.