Мы обратились за подробностями к самому автору, который любезно ответил на наши вопросы.

Интервью: Елизавета Портная

Роман выходил несколько раз, последний – в 2007 году. Почему же экранизировать его решили именно сейчас?

Владислав Отрошенко: Для меня тоже, честно говоря, это загадка, потому что в самом тексте ничего не изменилось, роман этот действительно написан много лет назад. В своё время он получил премию журнала «Октябрь» как лучший роман года. И, в общем, прошло действительно достаточно много лет, но надо сказать, что за рубежом судьба этого романа до сегодняшнего момента сложилась как-то более счастливо. Этот роман перевели в Италии, Франции, США. На английский язык он был переведён в Америке, а вышел в издательстве трёх стран – США, Ирландии и Великобритании, – продавался во всех англоязычных странах мира – от Канады до Австралии. О нём очень много писали. Все эти статьи и рецензии мне присылала с восторженными комментариями Лиза Хэйден, блестящая американская переводчица, которая вложила очень много труда и таланта в перевод романа. Во Франции тоже было множество откликов в общенациональных СМИ. В Италии десятки статей тоже выходили в ведущих СМИ – в «la Repubblica», в «Corriere della Sera», в «La Stampa», в «Il Manifesto»...

То есть я скажу так: количество отзывов, рецензий, исследований, упоминаний в блогах за рубежом было необычно велико. Но так случилось, что до недавнего времени в России отношение к роману не то чтобы неудачно складывалось, просто оно несопоставимо с тем успехом, который роман получил в Европе. А вот в 2018 году, когда Россия была почётным гостем на Парижском книжном салоне, куратором от французской стороны была Фанни Ардан – известная французская актриса и режиссёр. И она за два месяца до начала салона захотела встретиться с русскими писателями, которые поедут в Париж. И после этой встречи Фанни Ардан сказала, что хочет со мной поговорить. Она сказала, что прочитала мой роман по-французски и что он произвёл на неё очень большое впечатление, и она хочет делать фильм по «Приложению к фотоальбому».

Это было незадолго до того, как роман взялся экранизировать Андрей Эшпай. Я уже был хорошо знаком с Александром Бородянским – это легендарный кинематографист, автор сценариев таких культовых фильмов, как «Олигарх», «Ворошиловский стрелок», «Афоня», «Город Зеро», «Дежавю». Мы с ним работали до этого тоже над экранизацией моего романа «Веди меня, слепец», посвященного гениальному автору «Свадьбы Кречинского» Сухово-Кобылину, которого подозревали в убийстве своей французской любовницы Луизы Симон-Деманш. В общем, работали над пушкинской темой: гений и злодейство. Это дорогой проект, мы делали его для одного из телевизионных каналов и пока он заморожен, но мы с Александром Бородянским уже успели много сделать и были близко знакомы. А познакомил меня с ним как раз режиссер Андрей Эшпай.

Весной 2019 года они мне звонят вдвоём с дачи Бородянского и говорят: «Влад, мы решили по твоему роману «Приложение к Фотоальбому» сделать сценарий. Ты с нами?» Для меня это было большой честью и радостью, но при этом я был сильно удивлен, так как кинематографисты не очень любят, чтобы писатели работали над сценарием по своей вещи, потому что писатели всегда капризничают и не всегда понимают особенности сценарного языка и суть кинодраматургии. Но они мне позвонили и сказали: «Ты с нами?» – вероятно, для Бородянского, с которым мы уже сработались, я был стреляный воробей. Я приехал к нему на дачу, мы сели втроём с Андреем Эшпаем, поговорили, обсудили, как мы будем делать сценарий, и у нас началась работа.

Это было, высокопарно выражаясь, очень вдохновенное дело. Было интересно и в то же время необычно, потому что казалось, что по прошествии множества лет эти романные образы все уже давно где-то там, далеко – укрыты, как поётся в известной песне про Штирлица, «большими снегами». Но тем не менее, когда мы работали, у меня было ощущение, что я второй раз пишу роман.

За такой большой срок изменилось ли ваше отношение к роману и его героям?

Владислав Отрошенко: Благодаря работе в кино и во многом благодаря Андрею Эшпаю я вдруг понял то, чего я до конца не понимал, когда писал роман. Оказывается, в нем есть захватывающий сюжет. Когда я писал, для меня это был некий джаз. Этот роман сумасшедший: он наплывал на меня как приступы помешательства. Я писал довольно долго, хотя текст совсем небольшой. Мне представлялось, что это такая абсолютная импровизация.

Но когда мы стали работать над сценарием, Андрей Эшпай вычленил в этом романе стержневой сюжет. Сюжет, который я знаю с детства от своих бабушек и который поэтому вовсе и не представлялся мне сюжетом. Моя прапрабабка, в то время как её муж был на Русско-турецкой войне, изменила ему с одним греческим офицером, чей греческий полк был дислоцирован в Ростове-на-Дону, и забеременела от него. А тут скоро должен вернуться муж с войны. Что делать? Она придумала такую вот женскую хитрость. Родила ребёночка в специальном пансионате для тайных рожениц (был такой в казачьей столице Новочеркасске) и ещё до возвращения мужа с войны сдала его в сиротский приют. И когда муж вернулся, она через некоторое время ему говорит: «Давай возьмём из приюта какую-нибудь сиротиночку». Муж изумился: «Зачем?» У них было семеро детей! Она начала плакать, умолять: «Ты же был на войне, ты убивал чьих-то отцов, ты оставил сиротами многих детей. Давай возьмём сироту...» Мол, в искупление. И вот так слезами и мольбами она его уговорила. А при этом она заранее подкупила смотрительницу приюта, чтобы, когда они приедут, ей вынесли именно её родного сына, то есть моего прадеда Андрея.

Ну вот, по условиям этого подкупа им выносят этого «сироту». Мой прапрадед смотрит на моего прадеда Андрея и говорит: «Да зачем нам этот нерусский. Смуглёныш какой-то! Несите другого». У младенца были такие греческие черты, очень был похож на своего отца. Прапрабабка тут же в истерику: «Нет, этот мне понравился! Его хочу! Да и ты же там на войне убивал-то нерусских!» В общем, уговорила. И моего прадеда взяли в семью, он воспитывался там практически до взрослого состояния с другими детьми под видом приёмыша.

И только когда прапрабабка умирала, позвали к ней священника, и она на исповеди перед самой смертью призналась, что родила ребёнка незаконно, и что этот ребёнок – Андрей. Рассказала и умерла. Священник после её смерти некоторое время поразмыслил, потом пришёл в семью и сказал: «Это настолько важная весть, что я готов нарушить тайну исповеди». И вот так все всё узнали. Я эту историю приблизил к нашему времени: действие происходит во время Первой мировой войны. А смотрительница приюта в романе – эксцентричная и сладострастная барышня по имени Фелиция Карповна. Она умело помогает есаульше Аннушке обмануть сурового мужа есаула Малаха Мандрыкина. Как на самом деле звали смотрительницу-мистификаторшу и какой она была в реальности для семьи остались тайной – священник её не раскрыл...

Изменилось ли отношение? Да, работая над сценарием, я вдруг понял, что раньше не придавал большого значения этому сюжету, мне казалось, что это просто моя семейная легенда. Но она оказалась очень архетипичной и сильной. Может быть, поэтому эту вещь так активно переводили и хорошо принимали в других странах. В этом романе есть общечеловеческие, общепонятные вещи. В сценарии сюжетную основу мы прописали более драматично и детективно, полностью сохранив трагикомический дух романа и его фантасмагорическую образную систему, за что я очень благодарен Андрею Эшпаю.

В вашей книге есть персонаж, который как бы олицетворяет автора, то есть, в каком-то смысле, вас. Пробовались ли вы на «вашу» роль? И участвовали ли в общем кастинге?

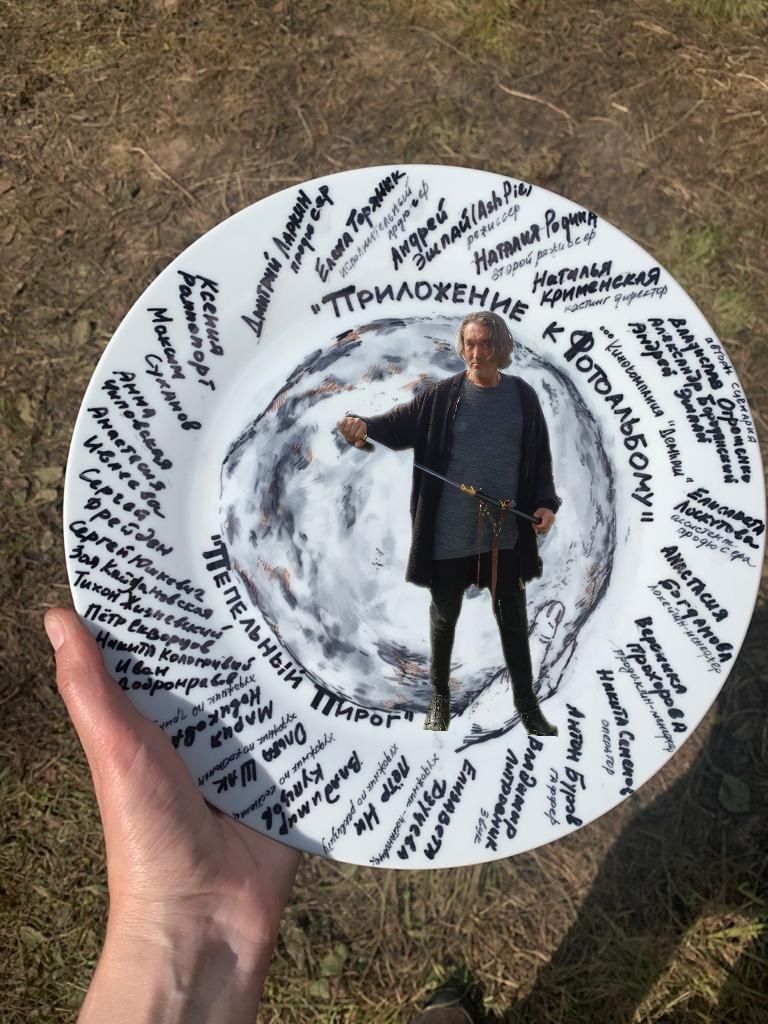

Владислав Отрошенко: Мы с режиссером тесно работали над всем, что связано с фильмом и, конечно, обсуждали всех актёров, которые будут участвовать в экранизации. Это полностью заслуга Андрея Эшпая, что он привлёк по-настоящему выдающихся актёров к съёмкам. Достаточно сказать, что главные роли исполняют Максим Суханов (есаул Малах Мандрыкин) и Ксения Раппопорт (есаульша Аннушка), одну из главных ролей играет Тихон Жизневский (дядюшка Иося). Популярный блогер Анастасия Ивлеева играет ту самую смотрительницу приюта Фелицию Карповну, загадочную и – как персонаж – очень дорогую моему сердцу барышню: ведь её искусство обмана предопределило судьбу моего рода! Важнейшие роли у Чулпан Хаматовой, Никиты Кологривого, Ивана Добронравова, Петра Скворцова, Сергея Юшкевича, Анастасии Дьячук, Зои Кайдановской, Евгении Симоновой, Сергея Дрейдена. Это всё великолепные и одаренные актёры.

Действительно, в романе присутствует некий повествователь. Но в тексте его «я» нет. Нет даже этого местоимения для рассказчика, там просто есть его голос, его интонации. Можно сказать, что это некий автор, который находится одновременно в состоянии растерянности, бреда, восторга, отчаяния: ему нужно восстановить историю рода, семейную хронику, но у него ничего нет, кроме разрозненных островков-фотографий. А ему из этих островков нужно создать целый континент – полнокровную жизнь, создать любой ценой, включив на полную мощность душевные силы, а заодно и силу воображения. И вот в фильме Андрей Эшпай на роль такого писателя выбрал интереснейшего, на мой взгляд, актёра: необычного, талантливого, эксцентричного. Это Даниил Воробьёв – своеобразный актёр по своим возможностям, с искрой, с сумасшедшинкой, которая, в общем, необходима для этой роли.

Изменилась ли как-то ваша жизнь после того, как вы узнали, что вашу книгу экранизируют?

Владислав Отрошенко: Изменилась в том плане, что я ничем не мог заниматься, кроме как кино, потому что кино, в отличие от литературы это… Ты вот написал роман, поставил точку, сдал и забыл о работе. В кино точка будет поставлена только тогда, когда будет отснят весь материал, смонтирован фильм и пройдёт премьера. Для меня это очень непривычно, потому что я привык в любой работе идти к этой заветной финальной точке, а здесь это никак не получается. Уже на площадке происходят какие-то корректировки, потому что одни актёры импровизируют, другие работают только по сценарию и очень много всяких вещей происходит. Изменилось то, что я никак не могу добраться до своей литературы, вернуться к роману, над которым я работал до того, как мы начали писать сценарий.

У нас были написаны десятки вариантов сценария, для меня это было диковинно как для писателя – представьте, у вас на столе лежит десять абсолютно законченных рукописей одного и того же романа, не черновиков, а вот просто десять готовых к публикации книг с одними и теми же героями и названием – и все в общем-то написаны хорошо, хотя и есть разница в построении. С ума можно сойти, пытаясь сделать правильный выбор и найти верный драматургический путь. Но мы его, думаю, нашли. После работы в кино, для меня драматургическая составляющая текста приобрела гораздо большее значение, чем раньше. И я не согласен с теми предостережениями от друзей-литераторов, что работа в кино опасная, вредная для писателя. По-всякому, конечно, бывает. Если ты делаешь кино ради денег, то, наверное, да, это работа вредная. Но всё-таки, когда работаешь с таким режиссёром и кинодраматургом, как Андрей Эшпай, который экранизировал Набокова, Куприна, Достоевского, и с таким сценаристом, как Александр Бородянский, в чьем багаже десятки ярчайших фильмов, основанных на отличных текстах, – когда работаешь с людьми, которые знают, что такое литература, понимают её, чувствуют, то это идёт только на пользу, ты получаешь колоссальный опыт. Думаю, что мне как писателю он очень пригодится.