Текст: Андрей Васянин

«Карен Шахназаров. Своя тайна», как ни странно – первая книга о знаменитом режиссере, организаторе кино, становящемся сегодня уже общественным деятелем. Потому рассказы о создании кинокартин соседствуют в книге с объяснениями политических воззрений режиссера, коллизиями личной жизни, курьезами на съемочной площадке, актерскими и режиссерскими байками.

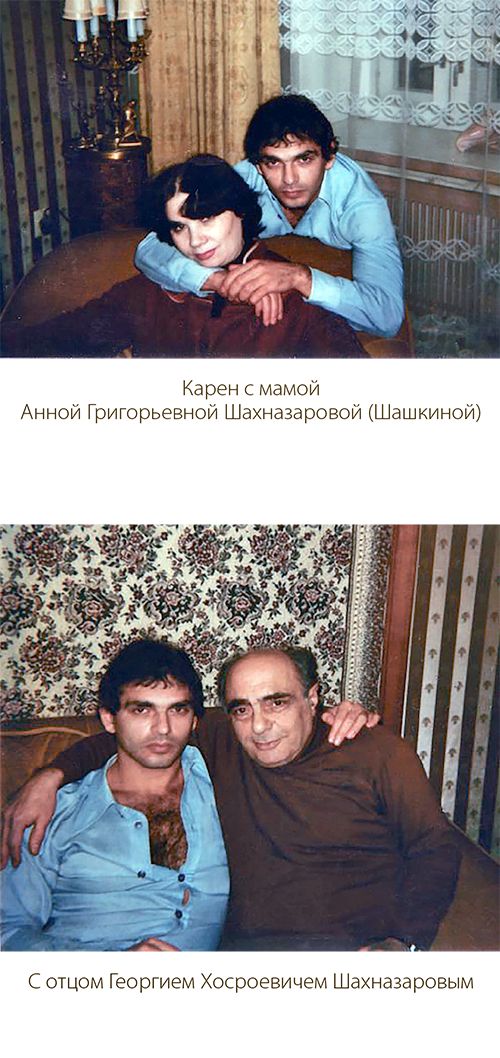

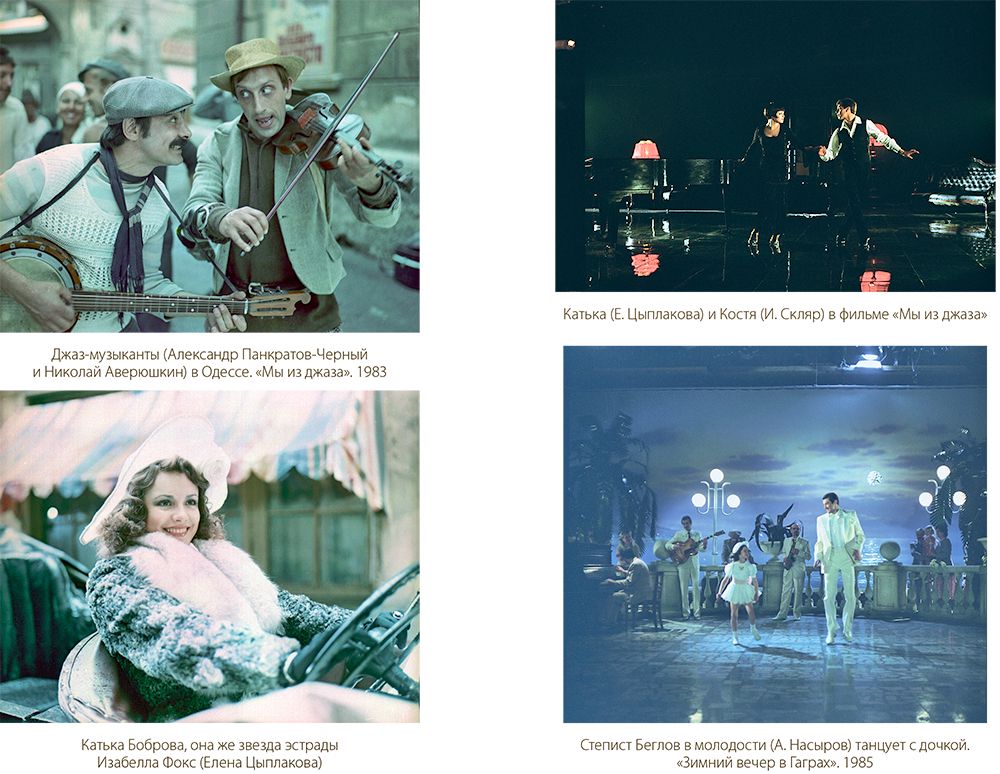

В этой книге есть всё, способное сделать ее бестселлером. Рассказ об отце Георгии Шахназарове – консультанте Брежнева и Горбачева. Размышление над конспирологическими загадками фильма «Город Зеро». Дорога к славе – от шумного, государственного масштаба, успеха «Мы из джаза» до «Курьера», которому Де Ниро требовал дать главный приз ММКФ. «Цареубийца» – рубеж двух эпох, первый в нашей эре подход к теме трагедии Царской семьи. «Сны» – бесстрашная сатира на ельцинское правительство. Личная драма (жена режиссера тайком от него отбыла 1989 в США с общей малолетней дочерью Анной), и как импульс на нее - лента «Американскую дочь». Трудное возрождение киноконцерна «Мосфильм». И военно-фантастический блокбастер «Белый тигр», ставший рекордсменом по просмотрам в Сети (а сам танк, кстати, до сих пор украшает территорию «Мосфильма», как экспонат его музея)…

Главы в книге поименованы по названиям картин Шахназарова. Но «Курьер» - это еще и название повести, написанной режиссером.

Михаил Крупин «Карен Шахназаров. Своя тайна»

М.: Вече, 2020

Фрагмент книги публикуется с разрешения мздательства

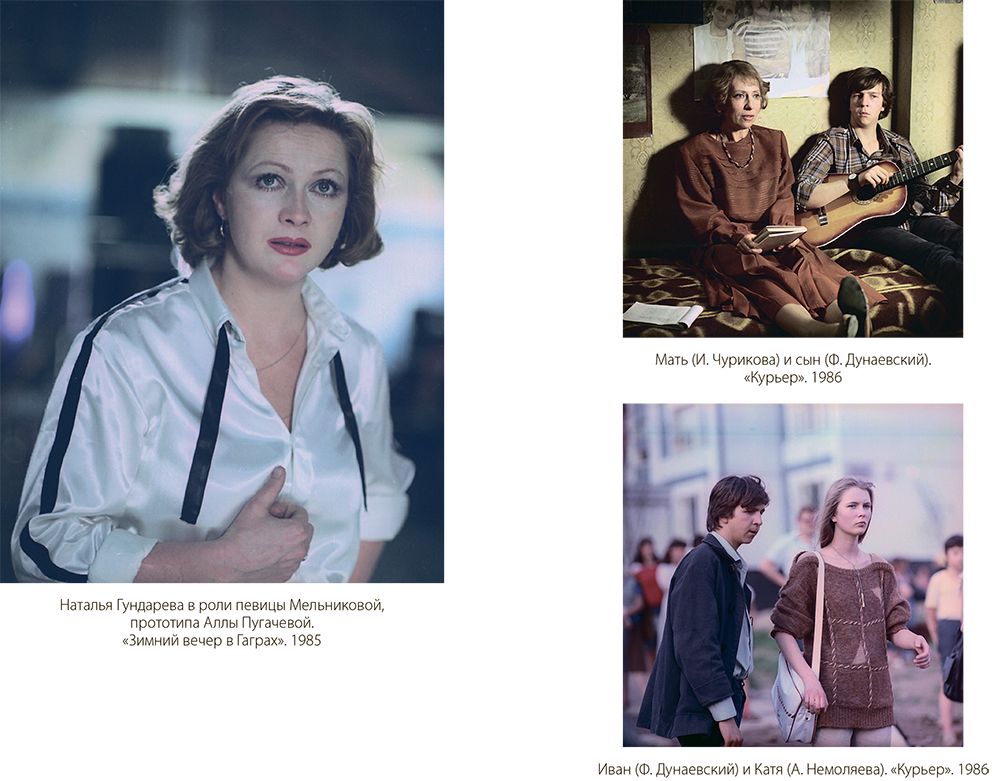

«Курьер» 1986

В «суровые годы» редакторских капризов, проволочек и, как следствие, режиссерских простоев наш герой начал всерьез задумываться о писательской стезе. Нет, даже не так – он не задумывался, а просто помалу уже становился писателем. Видно, так уж устроена природа таланта: гонят творчество в дверь – оно влезет в окно. Один вид искусства тебе перекроют, вдохновение перелетит в другой.

Да и прагматическое рассуждение подсказывало: стоит ли оставаться в профессии, в которой успех столь зависим от стечения неисчислимых обстоятельств? От негласных директив начальства, настроения опасливых редакторов, а затем – даже если удается запуститься – от трудноуловимых действий каждого в отдельности и всех вместе членов съемочной группы, от погоды и величины бюджета, от совпадения или несовпадения актерских графиков, наконец – под занавес – от тупых ножниц цензора, кромсающих уже готовый фильм?

И вообще – от воли непостижимого Бога кино? То ли дело – авторучка и лист бумаги. Здесь, казалось, все зависит только от тебя.

И Карен пишет великолепную повесть…

То есть начал он не с повести, с рассказов. Уже первый опыт увенчался серьезным успехом — рассказ «Молодые дирижабли» был напечатан в журнале «Октябрь» (одна из «толстушек», как тогда любовно называли несколько влиятельных литературных журналов). Это случилось еще до «Добряков», в период первого режиссерского простоя. «Молодые дирижабли» были рассказом веселым, свободным, в общем, «молодёжным», как говорилось тогда. Выдавали основательную эрудицию автора в области современной западной литера-туры. И газета «Правда» в ответ на публикацию разразилась разгромной статьей.

Молодой автор пригорюнился, но отец Георгий Хосроевич легко ободрил сына. Сопроводив свои слова экспрессивным жестом, Шахназаров-старший высказался лаконично:

— Не унывай! Это же газета «Правда»! Что с них взять?

Два других рассказа назывались «Истребители драконов «и «Консул Гусев». Сегодня они изданы в сборнике режиссерской прозы «Режиссерский вагон» (составитель — режиссер Валерий Ланской), а тогда литературные журналы отклонили их. Это, разумеется, не показатель. В те годы отказывали в публикациях Довлатову и Бродскому. Кстати, в аннотациях, которые редакции «толстушек» слали начинающему автору, как и в случаях с вышеуказанными гениями, мелькало словцо «безыдейность».

А вот судьба повести «Курьер» была очень неплохой. В 1980‑м ее напечатали в «Юности», тоже культовом писательском журнале той поры, с огромным тиражом. Повесть «Курьер» очень хорошо прошла — начинающему прозаику стали приходить письма от читателей журнала. Карен даже получил от журнала Литературную премию имени Бориса Полевого.

Хотя на кинокарьеру нашего героя успех этой повести никак не повлиял (от слова «совсем»), но в тот период пробуксовок с кино — очень поддержал морально. Тем не менее, история с «литературным дерзанием» режиссера через несколько лет получила продолжение в кино.

После шумного успеха «Мы из джаза», в год запуска «Зимнего вечера в Гаграх», у Карена попросил разрешения экранизировать повесть «Курьер» его коллега — молодой режиссер Андрей Эшпай. Он был моложе Шахназарова на четыре года, искал материал для полнометражного дебюта.

Карен согласился, поскольку мысли снимать по своей повести кино у него тогда не было. Он относился к ней как весть метафорична, насыщена психологическими обертонами, сложно-постановочными снами, философскими коллизиями, несмотря на свою «молодежную» упаковку. В общем, ее трудно было пересказать языком кино.

Вторым соображением, которое удерживало от экранизации собственной литературы, была ее избыточная для киносоциальная правдивость, даже острота. Мы говорили, что в СССР в литературе больше позволялось. Считалось, что ее аудитория намного меньше. Поэтому и становился там возмо-жен больший «диапазон честности», что ли. Вообще расширялся ареал обитания мысли. Так «Трудно быть Богом» Стругацких издавали с удовольствием, но стоило Шахназарову написать сценарий по этому произведению, его редакторы даже читать не стали. Ясно и так, что нельзя!

Но Эшпай решил попробовать проскочить с повестью Шахназарова, основательно ее перелопатив, на Киностудии имени Горького. Проскакивать, как мы говорили, иногда ведь удавалось. И Карен дал разрешение, поставив лишь одно условие — пусть сценарий пишет Бородянский. Ему он доверял.

И Бородянский с Эшпаем взялись за работу…

Никто не был удивлен, когда «проскочить» не удалось. Студия Горького сценарий отклонила. Но Карен заканчивал уже к тому времени «Зимний вечер в Гаграх», о следующем проекте мыслей пока не было, и Бородянский сказал другу:

— Ну, у Эшпая на студии Горького не получилось. Так, может быть, ты на «Мосфильме» попробуешь? Все-таки — твоя повесть…

И Карен решил попробовать. Хотя, казалось бы, если там заявка не прошла, почему здесь пройдет? Киностудии, конечно, разные, но система-то одна.

«Мы еще раз переделали сценарий, — вспоминает режиссер. — Сунули здесь. И что получилось? Вот эти несколько месяцев перерыва между подачами, думаю, все и решили. Началась Перестройка. Если бы и Эшпай именно в это время подал, наверное, и у него бы все прошло. Точнее, Перестройка — во всем ее масштабе — еще не началась, даже слова этого произнесено не было. Это случится года через два. Но уже пришел Горбачев, выступил с “Апрельской речью”. (В выступлениях М.С. Горбачева в апреле 1985 года еще не шла речь ни о “гласности”, ни о демократизации, ни о “социалистическом рынке», но уже было объявлены “ускорение” и “человеческий фактор”.

Кроме того, сразу наметилось потепление в отношениях с Западом. — Примечание автора.) А Россия же такая страна: всем сразу стало понятно — что-то меняется. И это резко изменило атмосферу в редакторских отделах. Поэтому со скрипом, но заявка на “Курьер” прошла. Меня, впрочем, еще на партком вызывали. Говорили — “герой не советский”, еще много чего.

У парткома, как организации, не было официальной власти в кинопроизводстве, но нагадить он мог серьезно. Поэтому к его мнению всегда прислушивались. До прихода Горбачева это мнение имело огромное влияние на мосфильмовскую редактуру и начальство. Но теперь… загадка! Партком раздолбал сценарий “Курьера” со страшной силой, а реакции на это не последовало! Фильм запустили в производство!

Поразительно — атмосфера в СССР изменилась в какие-то месяцы. Сверху шло послабление — и как точно это было учуяно снизу. Хоть Горбачев еще и сделать-то ничего не успел, не произнес ничего, что можно было бы истолковать так однозначно.

Более того. “Курьера” не просто сразу запустили, он стал моей первой картиной, в которой не было купюр цензуры — ни по сценарию, ни по смонтированному материалу!»

Невольно вспомнишь Салтыкова-Щедрина с его крылатой фразой: «Нет у нас середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!»

Впрочем, еще в полном объеме действовали худсоветы, где надо было утверждать актеров. И Федор Дунаевский, выбранный режиссером на роль главного героя, решительно им не понравился. «Какой-то непонятный, несоветский…». Но опять-таки: хочешь? — Ну ладно, давай. Конечно, под твою ответственность. На наш взгляд, это твоя ошибка, но — если так желаешь, пусть она твоей и останется. Когда смотришь «Курьера», поражаешься — как здорово, абсолютно естественно, звучит в устах Федора авторский текст.

Ощущение, что под его «психофизику» все диалоги писали!

Спрашиваем об этом Шахназарова.

— Просто, когда нужен 17‑летний герой, — рассказывает режиссёр, — ты понимаешь: в этом возрасте профессионала не найдешь. Поэтому ищешь не профессионала, а того, кто сам по себе попадет в роль. Мы искали очень долго — сотни парней на кастинги перетаскали... И наконец нашелся Федор Дунаевский, которому, по сути, ничего играть не надо было. А надо было просто оставаться самим собой «в предлагаемых обстоятельствах». Ну и, конечно, не бояться камеры, а Федя не боялся. Многие неопытные, непрофессиональные артисты вообще зажимаются после команды «мотор», но Федя вообще не обращал внимания. Нам очень повезло с ним.

Вообще я изначально понимал, что в этом фильме крайне важен главный исполнитель. Конечно, актер — всегда существенная единица, но бывают картины, где это — не самый принципиальный, ключевой элемент, что ли. Например, я считаю, что в большинстве картин Тарковского актеры вообще могли быть другие. Его художественная ткань, режиссёрская мысль настолько самодовлеющи, что в роли того или иного героя (скажем, в «Андрее Рублеве», «Солярисе», «Зеркале», «Сталкере» или «Жертвоприношении») вполне можно представить и другого сильного актера. У Тарковского актер, грубо говоря, — часть пейзажа. Исключением, пожалуй, является «Иваново детство» — Бурляев там принципиально важен.

Так и в «Курьере» все держалось на главном исполнителе. Поэтому, если бы худсовет не утвердил Дунаевского, я еще подумал бы — снимать ли этот фильм с кем-то другим. Даже когда разрешили снимать «под мою ответственность», я не был уверен на сто процентов в своем выборе»…

По всей видимости, советский худсовет (в отличие от цензоров) еще обладал в глазах молодого режиссера немалым авторитетом. А вдруг этим многоопытным профи виднее? Вдруг сам он ошибается?.. К тому же в кино сплошь и рядом бывает, что актер попробуется здорово — на первом кураже, на какой-то экстремальной вспышке «психофизики», а после выясняется, что это был случайный всплеск, и на площадке ничего не клеится.

«…Только когда прошел первый съемочный день, я понял, что угадал. Дальше уже, собственно, дело техники».

Семнадцатилетняя Настя Немоляева, сыгравшая дочку профессора, — попала в картину нежданно-негаданно. Настин отец, талантливейший оператор-постановщик Николай Немоляев, снявший к тому времени такие шедевры, как «Старики-разбойники» (режиссер Э. Рязанов), «Обыкновенное чудо» (реж. М. Захаров), «Покровские ворота» (реж. М. Козаков), был приглашен снимать «Курьера». И Карен, заприметив видную высокую дочку оператора на студии, спросил у Николая:

— Может быть, попробуется? По возрасту Настя идеально подходила — только что закончила школу.

Немоляев замахал руками:

— Нет-нет, в актрисы не желает! Хочет живописью заниматься. Говорит: тетка — актриса (Светлана Немоляева. — прим. автора), отец — оператор, дед — режиссер! (Самые известные фильмы режиссера Владимира Немоляева: «Доктор Айболит» (1938), «Счастливый рейс» (1949), «В мертвой петле» (1962). — прим. автора) Не семья, говорит, а сплошное кино. Хочет стать исключением — пойти в художницы.

Что ж, на нет — и суда нет. Но как-то на студию пришли два паренька — пробоваться на Ивана, и в тот день не нашлось партнерш им подыграть. Немоляевы жили неподалеку — на улице Мосфильмовской. И режиссер попросил оператора:

— Может, Настя подойдет — текст хотя бы почитает? Подыграет ребятам?

Николай позвонил дочери — почему бы нет? — шло лето, выпускные экзамены у Насти позади. Дочь пришла, стала «подыгрывать» ребятам. Сначала просто текст читала, потом, что называется, вошла в роль…

«И она мне очень понравилась! — рассказывает Карен Георгиевич. — Парни не понравились, а она понравилась!

И Коля увидел, что она хороша в этой роли. Смотрю: он явно понимает это. И я говорю ему потом:

— Ну, ты видел? У нее получается. Может, все-таки уговоришь ее?.. Просто она очень хорошая.

И, видно, он ее уболтал. Может быть, и уговаривать не надо было долго. Скорее всего, ей самой понравился процесс.

В детстве она снималась в эпизодиках, в групповке. Но одно дело — эпизодик (к тому же в бессознательном возрасте), иное дело — вдруг большая роль. И Настя решила сниматься.

Любопытно, что когда я утвердил ее на героиню, героя ещё не было. И, насмотревшись на то, как мы мучаемся с подбором актера, Настя как-то сказала:

— Есть один парнишка. Мы с ним вместе учились… Его несколько раз из школы выгоняли. Интересный такой… Хотите, посмотрите.

Мы его вызвали. Это и был Федор Дунаевский». Более подробная справка: Федор Леонидович Дунаевский родился в Москве. Прадед — архитектор, дед — профессор истории, отец — биофизик. Родители развелись, когда Федор учился в старших классах (Вау! Прямое попадание в киноисторию!).

Федор действительно был «интересный такой»: несколько раз выгоняли из школы, а после очередной драки поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

В вуз тоже не стал поступать (при столь интеллигентном семействе!) — еще одно совпадение! В 14 лет работал дворником в детском саду. Затем учился в медучилище, по окончанию которого стал фельдшером скорой помощи. При этом был очень начитан. Увлекался шахматами и биатлоном.

Весь фильм сняли в Москве и ближнем Подмосковье. Улица Довженко, 7‑й Ростовский переулок, Ленинский районный суд (ныне Хамовнический суд г. Москвы), смотровая площадка на Воробьевых горах, комплекс зданий страхового общества «Россия», кафе в Олимпийской деревне, песчаный карьер в Люберецком районе…

Одной из важных проблем стало — одеть «золотую молодёжь», Катину тусовку, и главное, саму Катю. Благо, Насте Немоляевой подошли стильные вещи — модная одежда и украшения — жены режиссера, Алены Сетунской, которая была дочерью журналиста-международника, корреспондента ТАСС и ИТАР-ТАСС в США и Канаде.

Сценарий фильма претерпел значительные изменения по отношению к повести. И вовсе не из-за мосфильмовской редактуры и госкиношной цензуры (как мы уже сообщали, эти институты в одночасье пришли в ступор), а по другим объективным причинам.

Причина первая — со времени сочинения повести минуло пять лет. В обществе, в стране и в мире произошли события, которые хотелось отразить в современной картине о молодежи.

От моды на брэйкданс до ввода советских войск в Афганистан.(И много лет спустя фанаты брейкданса 80‑х приглашают Карена Георгиевича на свои «памятные мероприятия», чествуют как режиссёра, который первым их запечатлел на пленке.) Скейтбордов в 1980‑м, когда «Юность» опубликовала повесть, тоже не было еще. Да и в 1986 году это был дефицитный инвентарь. Тем более оправдано, что герой, забыв служебный долг, гоняет на скейте по Воробьевым горам. Так — казалось бы, непринципиальная, но свежая «деталька времени» становится двигателем сюжета.

А такая важная часть «коллективного сознания» 80‑х, как война в Афганистане, прозвучала неожиданным и приглушенно-тревожным финальным аккордом картины. Возвращаясь от Кати, Иван видит дембеля-танкиста с обгоревшим лицом, с боевыми наградами на «парадке». Бывший «афганец» и Иван долго смотрят друг на друга. Один — на свое страшно далекое прошлое (хотя разница в возрасте — года два), второй — на свое смутное, непредставимо суровое будущее.

Которое изменит все. И превратит все то, что так важно, так больно и очаровательно сейчас, в какую-то карликовую растительность, игрушечную предысторию жизни.

Вторая причина серьезных отличий сценария от повести — в серьезном отличии языка литературы от киноязыка.

К одной и той же мысли (или чувству) литература и кино приводят человека очень разными тропинками. «Вообще литература — выше кино, — считает Карен Шахназаров. — Кино более реалистично. Там важно отслеживать достоверность в каждой, даже второстепенной детали, в каждом уголке кадра. Но это уже готовый образ, который автором в тебя внедрен во всех нюансах, полностью. А в литературе ты его воссоздаешь. Разгадывание печатных знаков — совсем другой процесс».

Действительно, когда в книге герой бросает копье в шкаф, целый абзац посвящен предыстории этого броска, описанию тех чувств, которые каскадно овладевают героем, и вот — этот бросок абсолютно естественен. Вот поселяется в Ивана охотничий дух, вот вес копья перетекает в руку… Но этого абзаца не проговоришь в кино. Закадровый голос, хотя возникает время от времени, должен быть дозирован. То есть не может появляться чаще, чем позволяют заданные «правила игры». Иначе фильм станет плоской, надоедливой иллюстрацией к литературе. Кадр утратит первозданную энергию.

«В кино ты должен находить совсем другие образы, которые приведут зрителя к той же мысли, или к тому состоянию, к которому ты хочешь привести…» — делится Шахназаров своими мучениями 35‑летней давности. Действительно, как ты экранизируешь такую метафору из текста повести?

«…Профессор чуть не задохнулся от возмущения. Он побагровел и так надулся, что казалось, сейчас полетит, как шар братьев Монгольфье. Каким-то чудом ему все же удалось остаться на земле».

Или такую «ткань повествования»:

«…Отец был действительно добрым, но — также мамины слова — “немного увлекающимся”. Он увлекался футболом, хоккеем, коллекционированием шариковых ручек, кроссвордами, шахматами, цветоводством, рыболовством и, наконец, увлекся новой учительницей пения, которая пришла в нашу школу сразу после окончания института.

Это его последнее увлечение оказалось роковым для нашей «идеальной» семьи. Полгода она еще агонизировала, а потом скончалась. Ее смерть засвидетельствовал нарсуд Дзержинского района».

Были у экранизации и трудности другого плана. Например: когда профессор Кузнецов в повести спрашивает, чем увлекается Иван, тот «признается», что пишет стихи, и декламирует не самые известные строки Пушкина: «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я…» В кино же он читает знакомое каждому школьнику стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

Действительно, в повести так и написано: «…я прочел строчки Пушкина». А в кино так не напишешь! И услыхав малоизвестные строчки про «безуханный цветок», половина зрителей решит, что их сам Иван написал. Комедия исчезнет.

Но, ставя общеизвестные строки, возвращая тем самым комедию, режиссер невольно превращает профессора Кузнецова в болвана. Он-то почему не узнает хрестоматийные стихи? А узнать их по смыслу сцены он не может! Иначе разгадает, что и остальное, что он слышит от Ивана, — розыгрыш!

Режиссер исхитрился — оправдал ситуацию тем, что профессор в абсолютном шоке от сообщения о беременности дочери. Потом-де он придет в себя, сам над собой посмеется… Но здесь экранизация прошла, что называется, «по краю».

Зато, вырвавшись на освобожденный от злодеев-цензоров простор, сценаристы дали волю собственной фантазии. Так, Шахназаров и Бородянский, ставшие за эти несколько лет куда более опытными и изощренными драматургами, ощутимо развили всю линию розыгрыша. То есть досочинили, что было после того, как Иван соврал профессору о беременности его дочки. Теперь Катя, хоть и злится на Ивана, подыгрывает ему перед родителями. Более того, для полноты «эффекта» она предлагает Ивану «сделать ребенка» в реальности.

Далее: Катя и Иван сообща подыскивают место, дабы совершить непоправимое. Нарываются на хамство весьма неделикатного и гомерически смешного мужика в подвале.

Это «продолжение розыгрыша» в ту советскую пору, когда повесть была напечатана, не могло, пожалуй, появиться не только на экранах, но и быть опубликовано. Даже самым ограниченным тиражом. В самом тихом провинциальном издании.

Но — счастлива звезда этого фильма! — вовремя пришел Горбачев. Ведь для кино это «развитие розыгрыша» было жизненно необходимо. Драматургия теперь шла по нарастающей, как полагается. Конфликт героев обострялся.

С этой же целью в картину не включена вполне себе интересная в повести линия писателя-фантаста. Что поделаешь, она ослабила бы главную струну кино.

В повести внутренний мир героя во многом дан через его сны. Но как можно экранизировать сон?! С его «потоком сознания», когда герои движутся в пространстве как сомнамбулы. Когда события, дома, пейзажи, люди украдкой перетекают из одного состояния в совершенно иное (в повести все это дано первоклассно). Но как можно воссоздать все это в кадре — тем более, в десятилетие, когда не имеется еще компьютерной графики, да еще в кино с очень скромным бюджетом?

Тем не менее, попытку режиссер предпринял. Вовремя почувствовал ее неорганичность — и придумал ей замену. Так возник сбежавший из шапито леопард, пустыня, где его дух оставляет следы… Масаи, идущие по кромке песков, — новые знакомцы запропавшего отца Ивана. Говорящий бюст отца из повести был все-таки воздвигнут и в киношном сне. «…За этой дверью открылся бронзовый бюст моего отца. Он спросил меня: “Как дела, старина?” Я ответил: “Все в порядке, папа”».

Вообще все это — первые ласточки «мистического реализма», который вскоре станет знаковой чертой шахназаровского киностиля.

Музыка Артемьева, в соавторстве с камерой Немоляева (и с тем, и с другим режиссер сотрудничает на «Курьере» впервые), здесь уже начинает свое магическое, трансцендентное дело, которое достигнет апогея в следующем фильме. Но как ты экранизируешь такой, например, сон из повести:

«…Я ехал по незнакомому городу… В трамвае сидели четыре женщины в римских тогах. На коленях они держали позолоченные клетки. В клетках сидели рыжие коты. Женщины и коты с любопытством наблюдали за мной. Вагоновожатый все время выбегал из своей кабины и кричал страшным голосом: “Я же просил не мяукать!” — хотя никто и не мяукал.

В растерянности от таких беспочвенных обвинений рыжие коты только лапами разводили, а римлянки молча выбрасывали клетки в окно. Но стоило вагоновожатому исчезнуть, как клетки снова появлялись у них на коленях».

«Хорошая экранизация это всегда самостоятельное произведение, — рассуждает Карен Георгиевич. — Оно может достаточно далеко уйти от первоисточника. Но, как ни странно, именно это — путь. Буквально невозможно передать в кино литературу, ты просто все погубишь. Надо находить свою систему образов…

В литературе порой очень важна интонация, ремарка. В кино ремарки нет. Ты все видишь буквально. Интонационная окраска или смысловое уточнение в кино отсутствуют. В литературе же это чаще всего имеет принципиальное значение.

Почему так трудно сделать Булгакова? “Мастера и Маргариту”? Там огромное значение имеет литературная ремарка. Если переносить Булгакова впрямую, только видеоряд, убирая ремарки, все обаяние романа исчезает! Поэтому я считаю, что ни одной по-настоящему удачной экранизации “Мастера и Маргариты” нет. А может быть, ее и быть не может.

Например, ты никогда не решишь проблему кота. В романе Бегемот — и человек и кот одновременно. Это человеко-кот. Некий литературный образ, который в момент чтения как-то загадочно рождается в твоей голове. И, казалось бы, несочетаемые признаки кота и человека очень естественно в твоем сознании укладываются (причем у каждого по-своему). Но как ты на экране создашь образ, который одновременно будет и котом, и человеком? Пробуют сделать иначе: в одной сцене он — кот, а в другой — человек, но это уже не то! Булгаков дает это не через описание, а через магическую энергетику фразы.

Ты видишь через эту энергетику это существо, вот что поразительно!

Говорят, сейчас компьютерная графика так развилась, что все возможно. Но какая бы замечательная графика ни была — воссоздан будет кот. Ну, хороший, живой будет кот. Или наоборот — не особенно реалистичный, мультяшный, крайне своеобразный. Но — кот. А человек в кадре будет всегда человеком.

Вообще, обаяние булгаковского сочинения так трудно передать именно потому, что оно очень литературно. Это общее своеобразие булгаковской речи, булгаковской мысли... эти диковинные образы, которые простыми только кажутся, когда читаешь. А попробуй воссоздай их в кадре!..»

Зато в кадре возможно такое, что никакой литературе не под силу.

Например, пение Чуриковой!

Каждый вид искусства тем и славен — что у него свои возможности, приемы, свой язык!

В итоге фильм «Курьер» и повесть «Курьер» получились очень разными произведениями. Фильм более социален, чем повесть. Хотя и в повести, конечно же, присутствует социальная проекция, а в фильме — сквозь социальность — мерцает философская глубина. Действительно, «Курьер» не стал, что называется, «приметой своего времени и только». Да, фильм безусловно выражает свое время (и прицельнее, честнее, чем большинство драм и комедий, вышедших на экраны в те годы), но не остается в нем «любопытной достопримечательностью», характеристикой «нравов эпохи» и тому подобное.

История юного человека, который входит в жизнь, бессмертна. Она актуальна во все времена. Это история отцов и детей. Проблема противостояния поколений. Конфликт свежего «чистого листа» и общества, которое стремится на нем что-то скорей написать, видимо, вечен. Но здесь, в «Курьере», не менее важно и то, что его герой своим еще незамутненным взором, бесстрашной осанкой вскрывает лицемерие этого общества очень легко. Все его «язвы» становятся зримы. Мастерски орудуя фонариком своих розыгрышей, то жесткого стеба, то добродушного веселья, Иван выхватывает из мглистой обыденности то, что мы иначе просто не заметили бы.

Да, тема благодатна — и интересна всегда. Ведь молодой организм, которому надо завоевать место в обществе, всегда будет с этим обществом в конфликте… Но картина «Курьер «не столько освещает по-новому этот вечный закон, сколько — при помощи этого закона — гамлетовски «поворачивает нам глаза зрачками в душу».

Иван настолько еще не инициирован, не «замазан», не погружен в эту взрослую жизнь, с ее прагматикой, тщеславием, цепкой корыстью, что в нем проглядывает даже не… просто «человеческий стержень». А какой-то божественный, небесно-прозрачный. Это отблеск надсоциальной истины. «Возьми пальто и думай теперь о великом», — говорит он бедолаге-однокласснику, даря ему свою обновку.

Да и во многих столкновениях со взрослым миром — он не просто разыгрывает этот мир, не просто «задирается». Он напрямую действует против себя. По сути, это юный Уленшпигель. Он умен, поэтому видит насквозь «взрослый мир», но сохраняет спокойствие духа. Он различает все «самые короткие тропинки к успеху». То есть при желании он смог бы, но он не желает так. Да и не имеет желаний в себе самом, как сказал бы просветленный индуист. Он не от мира — как говорят в Евангельской традиции.