Текст: Михаил Визель

В советские времена широко задуманная еще Горьким программа перевода шедевров всемирной литературы, от глубокой древности до наших дней, была делом государственным - и памятником ей остается одноименный 200-томный компендиум, включающий, что касается части поэтической, как общеизвестные "хиты", такие, как "Божественная комедия", так и куда менее знаменитые региональные памятники - те самые "восточные переводы", от которых так "болит голова" у поэтов, но которые позволяли им жить честным литературным трудом. Современность перевернула ситуацию с ног на голову (или с головы на ноги): жить на виртуозно версифицированные поэтические переводы сложнейших и пространных текстов многовековой давности невозможно - но зато поэты-переводчики вольны сами выбирать, кого и, что немаловажно, как им перелагать. Пользуются они этим по-разному. Вот три новейших образчика - и одна рефлексия на эту тему.

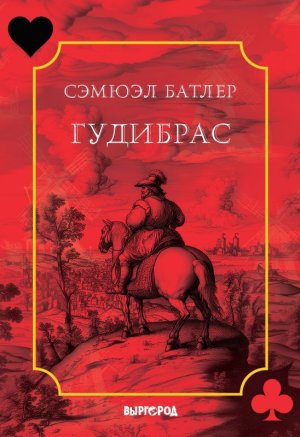

Сэмюэл Батлер. "Гудибрас"

Перевод с английского Ильи Кутика

М.: Выргород. 2026. — 448 с.

Сэмюэл Батлер (1613 - 1680) - некогда знаменитейший поэт-сатирик бурного периода английского Междуцарствия (Interregnum) и последующей Реставрации, а его ироикомическая поэма "Гудибрас (1663–1678) стала чуть ли не "культурным кодом" при дворе Карла II - и на протяжении последующих двухсот лет не выходила из печати. (Попробуйте представить себе русское поэтическое сочинение времен Алексея Михайловича, которое находит своего читателя во времена Пушкина и Некрасова!) В целом эта пространная трехчастная поэма, можно сказать, повторяет канву "Дон Кихота": пуританин Гудибрас, такой же чудак и всезнайка, только не тощий, а наоборот, тучный, и его оруженосец Ральфо путешествуют по раздираемой гражданской войной стране в период недолгого правления Ричарда Кромвеля, сына грозного Оливера, не столько совершая подвиги, сколько философствуя и просто изощряясь в обсуждении сущих мелочей, в том числе и собственных религиозных разногласий: они оба протестанты, но разных толков - пока не сталкиваются с героической женщиной Труллой, круто меняющей судьбу достославного рыцаря.

На необычную поэму, по-русски совершенно неизвестную (потому что в ней об Английской революции говорится без всякого почтения, а советской идеологией она считалась "прогрессивной" - вот и не заказывали перевод), нашелся и необычный переводчик. Илья Кутик входил некогда в число последних советских неподцензурных авангардистов — метаметафористов, наряду с А. Ерёменко, И. Ждановым, А. Парщиковым, но давно уже осел в Чикаго, в качестве профессора тамошнего университета и занялся, в частности, занялся переводами великого шведского молчуна Тумаса Транстрёмера. Сочетание метаметафорической молодости с академической зрелостью и породило, очевидно, сей труд, звучащий по-русски, например, так:

- ...Вооружён для боя враг,

- Чтоб соответствовать в сраженье

- Ему в своём вооруженье.

- Оружья оба вида он

- Осматривает. Из ножон

- Не достаёт меча покамест.

- Плацдарм пред ним довольно ямист

- Для верхового боя. Хмур,

- Он терцероли из кобур

- Их вынимает. Пули в дулах.

- Вспушилась борода на скулах,

- Когда он попытался меч

- Свой ржавый из ножон извлечь.

Терцероли - это маленькие пистолеты той эпохи, чего нельзя сказать о слове "плацдарм", не говоря уж о проскакивающих порой словечках типа "эмбрион" или даже "на шàру". Понятно, что это осознанный приём, но нет уверенности, что вычурность эта всегда в полной мере осознана и правильно отмерена. Так, описывая добродетели своего героя, сам автор замечает:

- Beside, ’tis known he could speak Greek

- As naturally as pigs squeak:

- That Latin was no more difficile,

- Than to a blackbird ’tis to whistle.

То есть - "помимо того, он мог говорить по-гречески так же естественно, как свиньи хрюкают, а латынь была для него не труднее, чем для дрозда - свистать". По-русски же этот грубоватый, но отточенный сатирический пассаж становится еще и с трудом понимаемым:

- ...Он не тупыш

- Отнюдь. По-гречески кого ни

- Уделал он. Визжат хавроньи

- Вот так естественно. Латынь

- Он знал, как дрозд своё динь-динь.

Конечно, в огромной поэме, автор которой сознательно педалирует каламбуры и прочие технические ухищрения, неизбежно окажутся более и менее удачные строки. Первых в переводе всё-таки гораздо больше.

Гомер "Одиссея"

Перевод с древнегреческого и комментарии Григория Стариковского

СПб: Jaromir Hladik Press, 2026

Совместное издание JHP и издательства "Носорог"

Про две самые известные древнегреческие эпические поэмы в России говорят, что "Илиада" у нас Гомера, а вот "Одиссея" Жуковского или Вересаева. Подчеркивая, что Гнедич перевел поэму об осаде Трои так, что по-другому представить уже невозможно (что, впрочем, не совсем справедливо), а вот оба выдающихся переводчика поэмы о странствиях Одиссея всё-таки поле деятельности для последователей оставили. Они и действуют. В частности, Григорий Стариковский - сам публикующийся в российских журналах поэт, филолог-классик, выученик Колумбийского университета и нью-джерсийский школьный учитель, предлагает такого "Одиссея":

- Он начал с того, как сперва покорил киконов,

- а после достиг плодородных полей лотофагов.

- Сказал и о том, что циклоп натворил, об отмщенье

- за доблестных спутников, которых сожрал безжалостно;

- как приплыл он к Эолу, тот принял его любезно

- и отослал в дорогу, но не случилось достичь отчизны —

- штормовой порыв подхватил и унес обратно,

- стенавшего горько, — в море, обильное рыбой;

- как прибыл он в Телепил к лестригонам, которые

- истребили суда и крепкопоножных спутников,

- спасся один Одиссей на черном судне;

Такой нарочито прозаизированный перевод, про мнению издателя, подчеркивает, что "герои «Одиссеи» живут в мире вещном, в предельной, почти кинематографической очевидности мироздания. Этот текст осязаем и зрим, даже если речь идет о сказочном острове Цирцеи или о пещере циклопа Полифема". Поэтому "перевод выполнен тактовиком, стихотворным размером, позволяющим в подробностях воссоздать достаточно свободный ритм Гомера, не отступая от стилистических принципов эпического сказительства. Последовательный отказ от архаизмов и стремление к отчетливой передаче гомеровских образов делают текст естественным для восприятия". Что ж, пусть так. О стремлении современного эпоса - кинематографа - в глубокую архаику уже писано неоднократно. Посмотрим, как архаика будет себя чувствовать в современности.

Виктор Андреев. «Мой интернационал»

СПб.: Издательство «Симпозиум», 2025. — 240 с

Автор-составитель этой книги - заслуженный петербургский специалист по испанской поэзии, прежде всего - первой половины (даже первой трети) XX века, когда та тоже переживала своего рода "серебряный век". Его устами заговорили по-русски Антонио Мачадо, Хуан Рамон Хименес, Мигель Эрнандес... Разумеется, выпускал Виктор Андреев и оригинальные поэтические и прозаические сочинения. Но в этом томе с самоироничным названием он впервые собрал опыты своего поэтического взаимодействия с иными классическими литературами, числом одиннадцать, расположенными в азбучном порядке, от английской до французской, включая экзотические для нас канадскую и венгерскую, а также, приложением - переводы на русский язык французских "безделиц" Пушкина, Тютчева, Лермонтова.

Вот начало его версии канонического сонета Джона Китса о кузнечике и сверчке:

- Поэзия в природе неизменна:

- когда смолкают птицы в летний зной,

- то все-таки над скошенной травой

- звучит напев, знакомый несомненно.

- То песнь кузнечика. Он вдохновенно

- бесхитростный мотив выводит свой;

- устав, сомлев, умолкнет он порой,

- но миг — и вновь поет самозабвенно.

Как видим, тут-то как раз, в отличие от резко неканонических экзерсисов переводчиков следующего поколения — Стариковского и Кутика, все виртуозно и высокопрофессионально, по высочайшим стандартам той самой БВЛ — к которой Виктор Николаевич еще молодым человеком руку успел приложить. Но — обратная сторона каноничности: заявленный тираж тома, выпущенного "на грант Министерства культуры Российской Федерации" и при "техническом содействии Союза российских писателей" — 200 экземпляров. Как раз раздать членам петербургского отделения СРП. Ну и продать на Нон/Фикшн, конечно.

Наталия Азарова. "Большой перевод"

М: ОГИ, 2025 — 600 с.

Герои этой книги - Есенин и Целан, Сервантес и Спиноза, Хайдеггер и Алексей Лосев, Лев Толстой и Жак Деррида, Лао-Цзы и Ду Фу. Некоторые из них действительно переводили тексты с одного человеческого языка на другой, другие переводили смыслы в другие системы координат; некоторых из них Наталия Азарова переводила сама, переводы других внимательно изучала - и делится с нами неочевидными порой плодами своих профессиональный штудий.

Сто лет назад поэт Владимир Маяковский обращался к солнцу - "чем так без дела заходить, ко мне на чай зашло бы!". Современный поэт и филолог, доктор филологических наук Наталия Азарова так же тонко чувствует разные оттенки слова "переводить". И в дюжине глав этой книги ищет ответ на вопрос: что это вообще значит - переводить? Переводить что? слова, смыслы, эмоции интонации, идеологемы? Как определить, в конце концов, на переводы чего и кого стоит переводить свое невосполнимое время?