Текст: Александр Чанцев

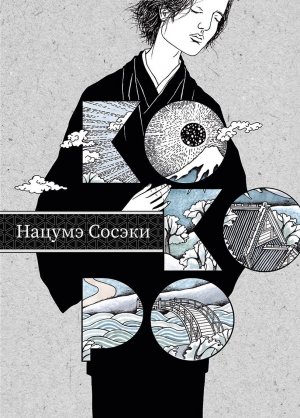

Нацумэ Сосэки. Кокоро / Пер. с яп. Е. Рябовой

М.: Истари Комикс, 2022. – 272 с.

О том, что Нацумэ Сосэки (1867-1916), один из творцов японской литературы нового времени, – настоящий классик, свидетельствует хотя бы порядковый номер перевода этого его романа на русский – третий. О популярности в Японии и говорить нечего – экранизаций, театральных постановок, тех или иных интерпретаций вообще не счесть.

Переводчик Екатерина Рябова тактично, видимо, из японского же уважения к сэнсэям (а первый перевод «Сердца» сделал Николай Конрад, отец отечественного японоведения) не указывает на огрехи предыдущих переводов, опять же в очень японском духе переводя разговор на то, что японское «кокоро» многозначнее отечественного «сердца». И ссылается на традицию новых переводов в самой Японии – «Братья Карамазовы» в новом изложении вообще бестселлером стали, зашкаливающие тиражи, приоритетная выкладка в книжных, за миллион проданных экземпляров и популярнейший же сериал с японскими актерами и реалиями.

Слава буддам, в новом переводе все вдумчиво и внимательно сделано, со вниманием к традиционным как в японском, так и в русском, вещам, никакого произвола, как, скажем, бывало у нас с новыми переводами американской классики вроде Сэлинджера и Керуака.

И Япония этого романа – очень традиционная, конечно.

«Гостиница располагалась на самой окраине Камакуры. Чтобы добраться до популярных заведений вроде бильярдных или кафе с мороженым, нужно было пройти по длинной тропинке между рисовыми полями. Можно было нанять рикшу, это стоило двадцать сэнов… Миновав дома, крытые почерневшей от времени, словно подкопченной соломой, я спускался к побережью».

Сэнов, как и копеек, в обращении давно нет. И все покрыто благородной патиной, духом времени, что так ценится в японской эстетике.

Но времена, изображенные в книге, приходятся на слом эпох, тектонические плиты истории незаметно, исподволь, но пришли в движение. 1912 год – это год смерти императора Мэйдзи, конец одноименной эпохи. Запущенный им процесс модернизации Японии наберет ход стремительнее, двадцатый век полностью вступит в свои права, помчит Японию ко всему, что ей было уготовано в прошлом веке. Недаром два героя старшего поколения из этой не самой густонаселенной книги связывают, буквально синхронизируют свою смерть с уходом из жизни императора. «Я понял, что мы, люди, сформировавшиеся в эпоху Мэйдзи, теперь являемся пережитками прошлого».

Молодой герой встречает некоего загадочного мужчину старше себя, тут же решает звать его "сэнсэй". Из Камакуры он следует за ним в Токио, вообще останется с ним на всю недолгую жизнь старшего товарища, лишь временно отвлекаясь на собственную учебу и дела семьи. И если эта встреча слегка напоминает «Смерть в Венеции» – такой же курортный флер, такая же почти внезапно возникающая зависимость одного человека от незнакомца, – то в целом знаменует встречу нового и старого.

Литературных же аллюзий той или иной степени проявленности будет вообще довольно много. И чуть ли не прежде всего – на русскую литературу! Наличие «русского следа», кстати, не должно удивлять. Ведь та же Реставрация Мэйдзи, призванная нагнать Западный мир, от которого Япония существенно подотстала за времена своего закрытия, проходила под знаком научения, усвоения и подражания лучшим западным образцам – и в литературной сфере японцы активно осваивали именно нашу литературу.

А как еще объяснить, что весь из себя загадочный сэнсэй – предстает просто этаким Печориным? Благородный, изящный, он несет в себе какую-то давнюю трагедию, глубокий внутренний слом. Из-за этого, образованный и даже талантливый, он отгородился от общества, не хочет служить, вообще с кем-либо общаться. Он мизантроп, не верит людям, не любит их. Настоящий герой нашего времени!

Да и обожающий, интересующийся так загадкой его личности студент не только хорошо выполняет задачу лермонтовского рассказчика, но и сам оказывается не лишен типичных черт русских лишних людей. Он получил хорошее образование, вот-вот вступит в наследство, перебрался из родной деревушки в Токио – перед ним так или иначе открыты все пути, служи, работай – не хочу! А он не хочет. Да, он все делает вроде бы, чего от него ожидают, но сам страдает от «чувства неудовлетворенности». А то и вовсе «тщеты существования» и тоски. Сердце его – опять сердце – ни к чему не лежит.

И это все как раз о том сломе веков, эпох, на который пришлось время действия книги, жизни героев. Старая гвардия – сэнсэй и отец героя – выбывают из рядов, из жизни. Их уход описан детальнейше – то же умирание отца, старого крестьянина, дано в таких подробностях, что впору вспомнить «Смерть Ивана Ильича». А новое поколение еще только мучительно ищет себя. Не только главный герой, но и его однокурсник и лучший друг. Крайне целеустремленный, готовый перековать себя, сделать из себя нового человека, как те же герои Чернышевского или послереволюционной русской литературы, он все равно не может найти себе предназначение. Стать священником, как велит ему сердце, или же получить востребованную профессию врача, как хотят от него родные, – и то, и то вроде бы позволяет реализовать себя, служить людям (для японцев этот этический мотив важнее). Да опять же – не то, не то…

Выбор героев между уходящим, отжившим старым и еще смутно виднеющимся, формирующимся новым маркировано, так сказать, и их географическими метаниями. Из никогда не спящего Токио в родную усадьбу, «на нашу улицу в три дома, где всё просто и знакомо, на денёк». Надо ли говорить, что там, в лучших русских же традициях, они придаются сплину, мчатся опять в Токио, а там давай ностальгировать по отеческим местам, ваби-саби и югэн.

Позже, уже после войны, напишет свои книги и поколение молодых, те студенты, что были у Сосэки не героями, но скорее рассказчиками. В повести еще одного великого классика Осаму Дадзая «Заходящее солнце» – своего рода ремиксе «Вишневого сада», в свою очередь, – будут со всеми оттенками меланхолии, в которой японцы изрядно поднаторели, описаны и эта старая семейная усадьба, и сады, и молодой герой, уходящий в новую жизнь, но уносящий в своем сердце воспоминания о лепестках вишни, то есть сакуры, своего фурусато (родного места, малой родины). Название повести – «сяё» – стало даже почти термином для этого феномена. Как тот самый вишневый сад.

Обо всем этом что у Дадзая, что у Сосэки написано с той чеховской простотой и японской традиционной спецификой, в которую буквально проваливаешься.