Текст: Андрей Цунский

Чем жестче власть в стране, тем очевиднее становятся две стратегии для писателя, и уж тем более – для драматурга. Одна стратегия почти не связана с риском, большого таланта и оригинального стиля не требует – даже напротив, необходимо слегка обуздывать имеющиеся, «себя смирять, становясь на горло собственной песне».

Вторая стратегия непохожа на первую, однако… требует того же самого. Только если в первом случае ставки другие: в каком театре поставят, сколько заплатят, когда дадут звание, орден, премию. Во втором речь идет уже о более существенных вещах. Как не согласиться – и остаться в живых.

Почему именно для драматурга выбор особенно сложен? Да хотя бы потому, что драматургу для воплощения его замысла нужны не только бумага и перо. Ему требуется театр. А это значит понимающий режиссер, хорошие актеры, художник, и все прочие – бутафор, гримеры, завпосты, программки из типографии (значит, еще и типография), старушки, продающие программки (хотя сейчас этим могут заниматься и вполне симпатичные и молодые девушки). Только ведь и этого мало. Нужен зритель, способный и готовый понять. Зритель думающий, мыслящий, независимый! А если его нет? Если он не готов к восприятию нового, или даже к восприятию здравого смысла – а в истории такое случается. Пьеса – это монументальная скульптура в словесном творчестве. Не спрячешь в самиздате. И сам не спрячешься.

В один день одного года – а именно 16 ноября 1900 года – родились два драматурга советской эпохи, которых даже назвали одним именем. Бывает же. Один – Николай Погодин, второй – Николай Эрдман.

Первому принадлежит афоризм, который станет у нас эпиграфом – а лучше подзаголовком – к нескольким строкам, ему посвященным. Итак,

День рождения Николая Погодина:

«Напишешь пьесу и начинаешь ходить у нее в холуях»,

или Издержки первой стратегии

Однако сразу оговоримся. Нет никакого желания назвать Погодина подлецом – хотя подлости он и делал. И уж тем более называть его бездарностью – поскольку это было бы ложью. Талантливый был человек. И совесть у него была – что бы о нем ни говорили. Иначе бы он так не мучился в конце жизни.

Он сам писал о себе: «Моё горе - и это относится к чисто биографическим сведениям - состоит в том, что я не получил классического образования. Этот недостаток неминуемо должен был отразиться на литературной профессии. Когда прошли первые вдохновения, то для настоящего мастерства не оказалось серьёзного багажа знаний».

Так не мог написать о себе нечестный или бездарный человек. Если вы не заметили в этих строках трагедии, стоит ли читать дальше? Не поймем друг друга.

Однако стоит добавить к ним вот что. Нет беды страшнее убежденности, выросшей не из знаний, а с чужого голоса, из агиток и ложных аксиом. Он перепробовал десятка полтора занятий – от мальчика на побегушках в магазине одежды до сортировщика угля и экспедитора в газете. В газете понравилось. С 1921 года он начал работать в «Правде». Десять лет в командировках по стране. Дальний Восток, Туркестан, Урал, Казахстан, Сибирь… Он почти везде побывал. Но можно ли сказать, что он видел полную картину? В «Правде» первым условием работы была дисциплина. Идейная. Партийная.

Так что видеть страну без искажений мешали идеологические шоры, и в буквальном, физическом смысле, очень слабое зрение. Названия его очерков из той же серии, что Довлатов называл «Танки идут ромбом»: «На будущей неделе», «О папиросах и масштабах», «Через каждые шесть минут», «Темп».

Кстати, «Темп» стал не только очерком.

«Когда я написал свою первую пьесу, «Темп», — а писал я её в темпе газетных очерков, ровно неделю, — то мой приятель-правдист, прослушавши её, сказал мне:

— Неси в МХАТ.

И я понёс в МХАТ, где литературной частью заведовал известный театральный деятель П. А. Марков, с которым мы теперь много лет работаем бок о бок. От его ответа решительно зависела моя литературная судьба, ибо я не очень дорожил своим семидневным трудом, относился к своему созданию, как во сне… И если бы П. А. Марков ничего путного не увидел в моей пьесе, то я с лёгкой горечью обычной неудачи отрёкся бы от занятий драмой. Но он увидел в пьесе, с опытом и чутьём знающего человека, всю суть моих способностей. Скупо, серьёзно, точно он сказал мне:

— У вас есть несомненный талант драматурга, но в пьесе нет драматургического стержня».

Внимание, читатель, если вы до сих пор со мной. Сейчас будет строчка, без которой я бы, наверное, и писать не стал о Погодине. Но она – есть.

«Так до сих пор я пишу свои пьесы «с несомненным талантом и без драматургического стержня».

Никакого хвастовства, ирония применительно к себе, и не без горечи. Это несомненные признаки ума и совести. Такой человек, даже если он не знаменитый драматург, уже заслуживает внимания.

А вот теперь несколько печальных абзацев.

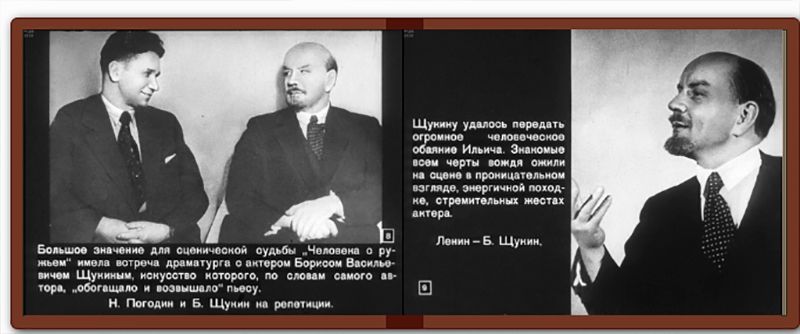

Первые его пьесы «Темп», «Поэма о топоре», «Мой друг», «После бала», «Аристократы» сразу оказались в лучших театрах страны. Сразу вспоминается режиссер народного театра из фильма «Берегись автомобиля»: «Кого мы только не играли в своих коллективах – лучше не вспоминать». В эту «галерею» Погодин внес много персонажей. Первым заметным спектаклем по его пьесам стал «Темп» в Государственном театре им. Евг. Вахтангова в постановке О. Басова, К. Миронова, А. Орочко, Б. Щукина, премьера состоялась 11 ноября 1930 года. «Главный герой - начальник строительства Григорий Гай, талантливый организатор, умеющий зажечь людей, непримиримый противник бюрократов и подхалимов…»

«Рабочая газета» отреагировала: «Пьеса молодого драматурга Ник. Погодина — волнующая, искренняя повесть о том, как производственная реконструкция сопровождается изменениями в сознании людей, отсталых слоёв рабочих, вырастающих в условиях социалистической стройки в ярких носителей идей социалистического соревнования». Как сами понимаете – ничего волнующего и ничего искреннего. Записные коммунисты возмутятся, а те самые рабочие плевать на все это хотели.

Затем прогремели «Аристократы». Такую пьесу мог написать только человек уж очень близорукий. Ну – или… дисциплинированный. Да и что хотеть от малообразованного корреспондента? Горький восхищался Беломорканалом. Зощенко восхвалял…

А Варлам Шаламов в очерке «Жульническая кровь» просто забил в крышку гроба пьесы невыдираемый гвоздь.

«– Подумайте, – говорит какой-нибудь специалист по блатному миру, «начитанник» Бабеля и Погодина, – ведь Костя-капитан не то что дал честное слово исправиться. … Но ведь Костя-капитан дал «честное слово вора». Вора! Вот ведь в чем штука. Уж этого своего слова он не сдержать не может. Его «аристократическое» самолюбие этого не допустит. Он умрет от презрения к самому себе, нарушившему «честное слово вора».

Бедный, наивный начальник! Дать честное слово вора фраеру, обмануть его, а затем растоптать клятву и нарушить ее – это воровская доблесть, предмет хвастливых россказней где-нибудь на тюремных нарах.

Много побегов было облегчено, подготовлено благодаря вовремя данному «честному слову вора». Если бы каждый начальник знал (а знают это только начальники, умудренные многолетним опытом общения с «капитанами»), что такое клятва вора, и по достоинству ее оценил – крови, жестокостей было бы гораздо меньше.

...один Костя-капитан перевоспитался, а десять тысяч блатных вышли из тюрем раньше времени и совершили двадцать тысяч убийств и сорок тысяч ограблений. Вот цена, которую заплатили за «Аристократов»...»

Есть у таких произведений и еще одна неприглядная сторона. Задав в забюрократизированном и помешанном на послушании государстве нечто вроде «единого стандарта» по этой тематике – они не давали прорваться к читателю всем другим, будь они тысячу раз правдивыми, от «Республики ШКИД» Григория Белых и Леонида Пантелеева до того же Шаламова.

Затем была идеологическая пена «Человек с ружьем», «Кремлевские куранты» – которые памятны по анекдоту «Эзоп агент Антанты, а вы агент Эзопа» – молодой читатель, вы этого уже не знаете, однако полюбопытствуйте, над чем смеялись всего каких-то лет пятьдесят назад.

Были и какие-то уж и вовсе потрясающие курьезы. Погодин написал сценарий к кинофильму «Кубанские казаки». Фильм – да ладно, забыли его уже все, кроме пенсионеров, но нам он любопытен тем, что в нем сыграл небольшую роль Юрий Любимов, о котором мы еще вспомним сегодня. И подошла к нему посреди съемочной площадки местная старушка, увидев богатые, ломящиеся от яств кинематографические столы и спросила: «А вы это из какой жизни представляете?» Что имела она в виду? Заграницу? Дореволюционные времена? Райские кущи? Впрочем, это так, деталь.

А вот пьеса «Когда ломаются копья» стала для Погодина одной из самых печальных и неприятных страниц в творческой биографии. Это снова «танки, идущие ромбом». Точнее «будущее, которое начинается сегодня». «Под влиянием лжеучёного авантюриста Сергея Шавина-Ковальского профессор-микробиолог Филипп Картавин препятствует проведению научных экспериментов молодого специалиста Михаила Чебакова. Чебаков не сдается, ему помогают руководитель лаборатории и директор института. Проверив результаты опытов, Картавин убеждается в правоте Чебакова и поддерживает талантливого молодого учёного».

А вы заметили, что я никогда не выдаю краткое содержание произведений, надеясь, что вы прочтете сами? Вот тут – привожу, потому что надеюсь на противоположное. Не надо читать. Не стоит. Главный герой этой пьесы списан с некоего Бошьяна, специалиста по ветеринарной санитарии, который открыл «бактерию – возбудитель рака». Этакий Лысенко от медицины. Эх, вот он как сказался-то, недостаток образования. Что у прототипа, что у автора… Даже в то время тот еще вышел скандал. С разоблачением. Как у Булгакова. Кстати, о нем тоже сегодня будет.

Но есть и еще одна страница, о которой Погодин предпочел бы не вспоминать. Было дело во время борьбы с космополитизмом. Он ведь не хотел в этом участвовать, отмалчивался, смотрел в сторону, отводил глаза… Но пришел Фадеев, потребовал «четкой позиции». И… вот что вспоминал по рассказам своих знакомых Игорь Миронович Губерман.

Шло огромное общее собрание в Союзе писателей, и нельзя было его пропустить, опасно было не пойти на него, игнорируя всенародную кампанию. Отчего и сидели в самом первом ряду (чтоб лучше слышать) два каких-то очень старых еврея. По своей дряхлости долго держать внимание они не могли, и потому по очереди дремали, лаконично на идише (понятно будет, понял даже я) передавая друг другу вахту. А на трибуне, сменяя один другого, то усердные подонки раздували ярость, то напуганные, то слепцы – в достатке было искренних слепых в те годы. А когда один такой оратор до высот гнева и пафоса дошел, требуя изгнания, четвертования и чуть ли не сожжения космополита Юзовского, старый еврей в первом ряду проснулся и спросил соседа:

– Вус от эр гезугт?

– Эр полемизирт мит Юзовский, – с римским спокойствием ответил второй старик.

Ах, как научила меня жить эта история! Потом на следствии, в тюрьме и лагере я вспоминал ее несчетное количество раз. И когда меня спрашивает кто-нибудь, как надо жить и относиться к жизни (редко, но спрашивают), я отвечаю только этой притчей.

По поводу Гурвича и Юзовского выступал Николай Погодин. А ведь уважал их обоих. Любил. Ценил. Даже публиковал в журнале «Театр», где был главным редактором. Такая вот притча.

Погодин страшно переживал эту историю. Оборот «к его чести» тут не годится, какая уж тут честь – но хотя бы из гуманизма об этом следует помнить. Однако вскоре он «в рамках генеральной линии» сочинил пьесу об Эйнштейне. Тогда было модно называть теорию Эйнштейна галиматьей и вообще посмеиваться (отнюдь не беззлобно) над «безродными космополитами». Так называли евреев. Это всегда так, когда власть творит паскудство, она внезапно и обидчиво забывает русский язык. Такую пьесу он и накатал.

А потом Погодин съездил в Штаты (ему позволялось), чтобы посмотреть, как же там Эйнштейн жил, что поделывал и каким был человеком.

Вернулся мрачнее тучи. Пришел в театр – не в какой-то, а во МХАТ, где уже вовсю шли репетиции, декорации изготовили, чуть ли не зал к премьере помыли. И забрал пьесу. А ее не отдавали. Он требовал – а ее не отдавали. Тогда-то он и сказал: «Напишешь пьесу и начинаешь ходить у нее в холуях».

А в 1956 году он написал драму «Черные птицы». Сюжет такой: один хороший человек угодил в конце тридцатых в лагерь по доносу. А другой хороший человек спас его семью – попросту женился на его жене. И сына вырастил. И в науке «развил идеи, спас наследие» – и получил всякие награды. И вот – он готов помогать, вернуть прекрасного ученого и хорошего человека науке и обществу. Одна беда. Сам он донос-то в свое время на него и настрочил. И все же «не все так однозначно», «не стоит рубить с плеча», «жизнь штука сложная». В общем, тот, который сидел – вернулся, а тот, который женился и занимался наукой и калякал в органы – помер, мучаясь совестью – но зато раскаявшись. Так что финал трагический, но и оптимистический.

Принес Погодин пьесу почитать в один дом в Переделкино. А там была компания молодых драматургов. И высказала ему все, что думали об этой халтуре – были ведь среди них и те, кого это зацепило, и те, у кого родители сидели… В гробу они, как и все нормальные люди, видели советский записной оптимизм. Присутствовавший там драматург С. Алешин вспоминает: «Погодин выслушал нас всех со вниманием и отвечал без обиды. … Но, когда все стали расходиться, подошел, приобнял и заметил: «Эх, не понимаете вы русской души!»

Только при чем тут русская душа?

Незадолго до смерти Погодин наплевал на пройденный курс лечения от алкоголизма (профессиональное заболевание у многих литераторов) и запил, что называется, по-черному. Из этого запоя он уже не вышел. Да, похоже, и не хотел.

Не дай бог жить во времена, когда ума и совести мало, тому, у кого нет чего-то еще.

![Николай Фёдорович Погодин (наст. фамилия — Стукалов; 3 [16] ноября 1900, станица Гундоровская, Область Войска Донского, Российская империя — 19 сентября 1962, Москва, СССР) — сценарист и драматург. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1949). Лауреат Ленинской (1959) и двух Сталинских премий (1941, 1951). Кавалер двух орденов Ленина (1939, 1960) / Godliteratury.ru Николай Фёдорович Погодин (наст. фамилия — Стукалов; 3 [16] ноября 1900, станица Гундоровская, Область Войска Донского, Российская империя — 19 сентября 1962, Москва, СССР) — сценарист и драматург. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1949). Лауреат Ленинской (1959) и двух Сталинских премий (1941, 1951). Кавалер двух орденов Ленина (1939, 1960) / Godliteratury.ru](https://glstatic.rg.ru/uploads/images/2022/11/16/0002_d7c.jpg)