Текст: Вячеслав Недошивин (кандидат философских наук)/РГ

Первый невенчанный муж - это Сергей Есенин. Второй - Иван Бунин, пообещавший возлюбленной: "Я буду знаменит не только на всю Россию, а и на всю Европу!.." Словно корректоры в их юной еще жизни не только вычитывали тексты возлюбленных, но пророчески "правили", а лучше сказать - направляли и саму жизнь их.

Оба оставили след в литературе своими книгами. Но в мире натурально "каменном", в реальных городах, где жили, такими "следами" остались дома их, которые, как и произведения их, переживут, надеюсь, и нас, и наших потомков.

Вот о трех московских домах Ивана Бунина - и поговорим.

В "Столицу" - покорять столицу (Арбат, 4)

С корректоршей, которой Бунин пообещал стать знаменитым, с Варварой Пащенко, служившей, как и он, в газете "Орловский вестник", Бунин расстанется не сам - она его бросила. Написала: "Уезжаю, Ваня, не поминай лихом..." Он, говорят, чуть с ума не сошел. "Я его очень люблю и ценю, как умного и хорошего человека, - написала Пащенко старшему брату писателя, - но жизни семейной, мирной у нас не будет никогда..."

Вот тогда, в 1894 году, он впервые и появился на Арбате. Дворянин, красавец, щеголь, дальний родственник первой русской поэтессы Анны Буниной, поэта Василия Жуковского и, как стало известно недавно, сына самого Пушкина, он впервые остановился тогда в меблированных комнатах Гуниб на Арбате, 4, на втором этаже дома генерала и просветителя Шанявского, в здании, которое чудом сохранилось по сей день.

(К тому времени "меблирашки Гуниб", названные в честь чеченского аула Гуниб, где был пленен знаменитый Шамиль, превратились в гостиницу со звучным именем "Столица", что очень подходило молодому, амбициозному 24-летнему поэту, решившему покорить не просто Москву - саму Европу.)

Родившись в Воронеже, получив довольно нескладное образование (4 класса гимназии и домашнее образование под водительством старшего брата Юлия), он тем не менее с 17 лет уже печатался в журнале "Родина" (подробнее об этом - в № 10 2020 года), а в 1891 году выпустил уже и первый поэтический сборник. Для самоуверенного, "полного силы жизни и жажды жизни" человека этого показалось достаточным, чтобы почти сразу перезнакомиться с влиятельными литераторами.

Да что там - с самим Львом Толстым!

"Жил я на Арбате, рядом с рестораном "Прага", в номерах "Столицы", - напишет позже в рассказе "Муза". - Днем работа..., вечера нередко проводил в дешевых ресторанах с разными новыми знакомыми из богемы, и молодыми и потрепанными, но одинаково приверженными бильярду и ракам с пивом". По воспоминаниям он и с Толстым впервые встретился на Арбате, возможно, предположу я, когда последний навещал здесь свою племянницу, литератора Елизавету Оболенскую, - та жила буквально напротив (Арбат, 9). Позже почти вломится и в дом Толстого в Долгохамовническом (ул. Льва Толстого, 21), где будет почтительно внимать классику, и в дом Чехова (Мал. Дмитровка, 12/1), и к набравшему силу в поэзии Брюсову, жившему с родителями в собственном доме (Цветной бул., 22), от которого ныне остался, увы, лишь фасад.

"Дом был купеческий, - издевательски вспомнит о брюсовском "гнезде", - с высокими и запертыми на замок воротами, с собакой на цепи". А про хозяина напишет: "Я увидел молодого человека, с довольно толстой и тугой физиономией. Говорил изысканно и высокопарно, с отрывистой и гнусавой четкостью, точно лаял в свой дудкообразный нос, и всё время... тоном поучительным".

Нет, не было у Бунина пиетета перед литературным бомондом. Слишком велика была вера в свое призвание. А может быть, жизнь, скитания по России и по миру научили его видеть людей до дна. "Оседлости не любил, - вспомнит Бунина в эти годы писатель Борис Зайцев, - нынче здесь, завтра уже в Петербурге, а то в Крыму - или, вдруг, взяли да и уехали они с Найденовым на Рождество в Ниццу - тогда виз не требовалось!.. И тогда уже была в нем строгость и зоркость художника".

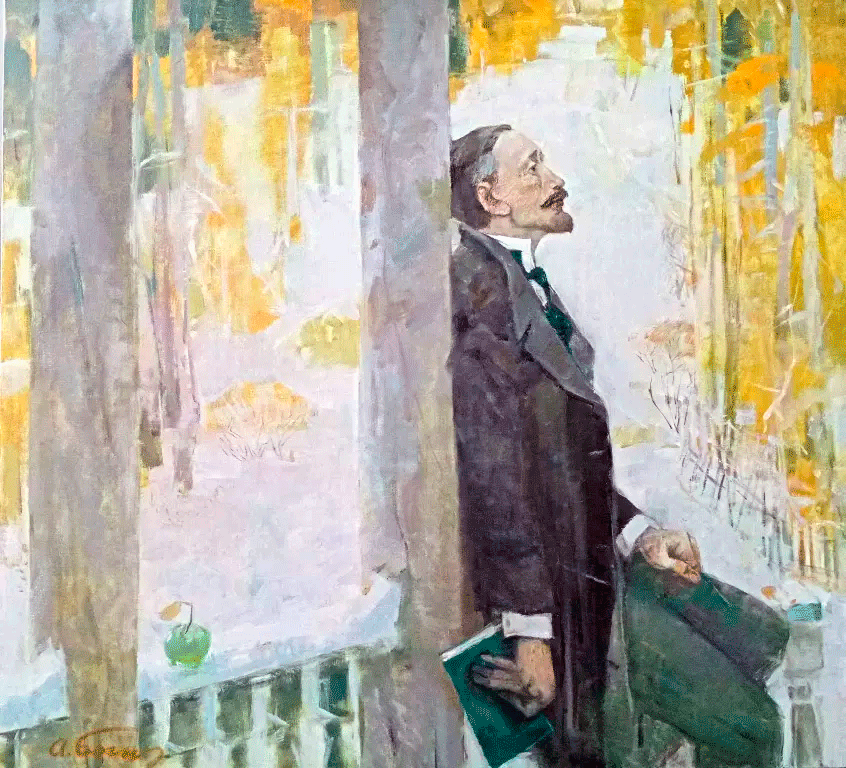

Говорят, Бунин с молодости обладал столь острым зрением, что видел звезды, различимые лишь в телескоп. За несколько верст слышал колокольчик тройки и улавливал запахи, как никто. Однажды в гостях ощутил, например, запах резеды. Хозяйка торжествовала: резеды в саду не было. Так вот - они исходили весь участок, пока не нашли искомый куст. Позже и сам запишет в дневнике: "Я всегда мир воспринимал через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду - и как остро, Боже мой, до чего остро, даже больно!.." А через много лет, в Париже, планку своих способностей поднимет и скажет поэтессе Одоевцевой: "У меня ведь душевное зрение и слух так же обострены, как физические, и чувствую я всё в сто раз сильнее, чем обыкновенные люди..."

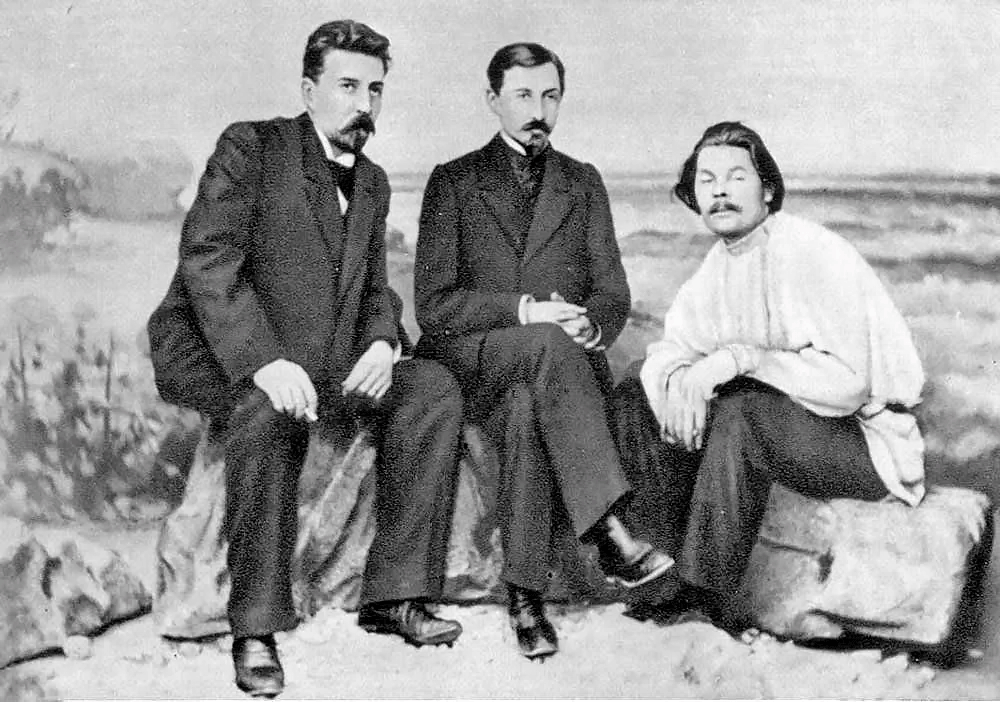

Впрочем, два дома из частых наездов в Москву в 1890-е годы оставят в нем глубокое впечатление. Я говорю о квартирах поэта, прозаика, журналиста, более того, признанного "короля репортеров" Владимира Гиляровского (Столешников пер., 9) и писателя Николая Телешова (Чистопрудный бул., 21/2). В первой он не раз сиживал "как равный" на диване в гостиной, который все звали "вагончиком", ибо на нем умещались зараз Толстой, Чехов, Короленко и Горький, Влас Дорошевич и Леонид Андреев, а во втором, где на регулярных знаменитых телешовских "Средах" толпилась, считайте, уже вся русская литература, даже получил странное прозвище "Живодёрка". Здесь в разные годы сходились Чехов, Куприн, Горький, Короленко, Шмелёв, Боборыкин, Чириков, Вересаев, Зайцев, Сологуб, Златовратский, Гарин-Михайловский, Мамин-Сибиряк, Серафимович и Скиталец, Бальмонт и Брюсов, Белый и Сергей Глаголь.

Легче сказать, кого здесь не было!

"Митрич (Телешов)... Хлебосол. Мягкий человек. Деликатный, - вспомнит о нем в эмиграции Борис Зайцев. - Кто я был, когда меня к нему привезли? Никто. Мальчишка. Но сразу почувствовал себя на равных". Здесь Горький, поклонник этих сборищ, впервые прочел свою пьесу "На дне", а Бунин, правда значительно позже, уже в 1915-м, - свой знаменитый рассказ "Господин из Сан-Франциско". Наконец, знаете ли вы, каким годом заканчивается мемуарная книга Телешова "Записки писателя"? Удивительно, но он, заставший еще в юности Тургенева, Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, книгу заканчивает описанием празднования 85-летия Бунина в 1955 году. То есть через два года после смерти того в Париже.

А что же прозвище "Живодёрка"? Так вот была на "Средах" веселая "игра" в прозвища, которые давались писателям по названиям улиц Москвы. Того же Горького, из-за героев-босяков, звали "Хитровкой", в честь площади, знаменитой своими ночлежками и притонами, Куприна за пристрастие к лошадям "Конной площадью", Вересаева, за постоянство во взглядах - "Каменным мостом", а Серафимовича за лысину - "Кудрино". Так вот Бунина за худобу, а главное - за острый язычок прозвали "Живодёркой".

Провидчески назвали, ибо более злоязычного писателя я, пожалуй, и не знаю.

Мадонна с "леонардовыми глазами" (Столовый пер., 11)

Его при первой встрече поразили ее руки, слегка обожженные химикатами - она училась на химика. Я этому сразу поверил; я знал уже, что он определял людей по рукам и затылкам. Правда, затылка поразившей его девушки Бунин в тот вечер как раз и не увидел; она, пишут, пришла тогда в дом к Зайцевым в "красном картузике".

Отношения к литературе не имела - просто дружила с женой Зайцева, общительной и бесшабашной Верой Орешниковой. Это потом, под влиянием Бунина, она займется литературными переводами, того же Флобера.

А пока жила с родителями в Столовом переулке, в доме на месте нынешнего, тоже уже столетнего дома. Отец, Николай Андреевич Муромцев, служил в городском управлении, а мать - отчасти напоминала, пишут, "персонаж из Достоевского, нечто вроде генеральши Епанчиной или Татьяны Павловны из Подростка". Во всяком случае она едва не выгнала дочь из дома за то, что, подружившись с Орешниковой, Вера вдруг начала читать Гамсуна и Бальмонта и стала водиться с "декадентами". Но сам особняк был уютный, дворянско-профессорский, под стать всему району старой Москвы. Кстати, и училась Вера тут же, в Мерзляковском, 1, - на естественном факультете Высших женских курсов Герье.

В тот холодный вечер, 4 ноября 1906 года, Вера знакомым маршрутом бежала в дом Зайцевых, где должны были собраться все модные литераторы. Дом этот, стоящий и ныне "утюгом" на углу двух улиц (Гранатный пер., 2/9), был "кавардашным", а потому "модным" и притягательным для "молодой литературы". Здесь бывали и чудили Бальмонт, Волошин, Брюсов, Белый, Ремизов, Ходасевич, Эллис, даже Вяч. Иванов, в один из приездов в Москву. Тут, вообразите, участники "сходок" вот-вот учредят газету "Литературно-художественная неделя". И как, скажите, опоздать на эти сборища?

"Вернувшись из химической лаборатории, - вспомнит Вера Муромцева, - наскоро пообедав и переодевшись, я отправилась к Зайцевым. Шла быстро... и никакого предчувствия у меня не было, что в этот вечер наметится моя судьба". Судьба "наметится" лишь к концу вечера, где Бунин в тот день просто блистал, когда все соберутся ехать отсюда в знаменитейший "Литературно-художественный кружок", открытый до глубокой ночи (Большая Дмитровка, 15 а). Вот у выхода из "Утюга" Бунин и остановит девушку, хоть и в красном картузике, но всем видом похожую на Мадонну и которую за "леонардовские глаза" уже прозвали Беатриче.

"Как вы сюда попали?" - спросит ее наш 36-летний баловень, увенчанный, между прочим, уже престижной Пушкинской премией за сборник стихов "Листопад". "Так же, как и вы", - ответит Беатриче. "Но кто вы?" - "Человек". - "Чем вы занимаетесь?" - "Химией". - "Как ваша фамилия?" - "Муромцева". Потом, уже в Париже, ее спросят, как она запомнила тот день? "А я... помнила, что была суббота и начало ноября, только что снег выпал. Вот я и перебрала весь календарь за 1906 год, в ноябре суббота оказалась именно 4-е"...

Но так начался ее роман с Буниным, который продлится почти полвека. Он ведь и умрет в Париже в 1953-м у нее на руках.

Довольно скоро он, человек без комплексов, переберется жить в Столовый, в родительский дом своей невенчанной жены, против чего очень возражала мать Веры. Ему 16 лет не давала развода его первая официальная жена, гречанка Анна Цакни, так что под венец Иван и Вера вступят только в 1922-м, и не просто в Париже, но в церкви, невероятно, при советском посольстве. Ему, на дух ненавидящему все советское, это было даже издевательски приятно. Как приятно, наверное, было, несмотря на холодность тещи, с которой возникали порой просто словесные "перестрелки", приводить в их дом, "украшенный благообразием и смиренностью", своих друзей.

"Помню чтение "Астмы" в доме Муромцевых, в комнате Бунина с гильзами, табаком - комнате как бы помещичьего дома (только ружей на стене не хватало, да легавой собаки), - пишет тот же Зайцев. - "Деревню" читал автор несколько вечеров, в столовой, под висячей лампой, тоже по-деревенски. Слушали: брат Юлий, Телешов, покойный Грузинский, да мы с женой... Через два-три года выбрали его в Академию, по разряду изящной словесности, и мы бурно отпраздновали это событие в московской Праге ". Кстати, как ухмыльнется уже Чуковский, в благодарность за избрание в академики Бунин "решил поднести Академии - "словарь матерных слов" - и очень хвастал этим словарем в присутствии своей жены". Так что понимаете, за что его не терпели в Столовом.

Зато его любила Вера, придумавшая ему имя "Ян", причем потому, "что ни одна женщина не называла его так".

В 1927-м, после выхода "Окаянных дней" (у нас они выйдут вообще в конце 1980-х), оба отпразднуют 20 лет встречи. Тогда он и скажет: "Спасибо тебе за все. Без тебя я ничего не написал бы. Пропал бы!.." "Я, - пишет она, - тоже поблагодарила его - за то, что он научил меня смотреть на мир, развил вкус литературный, научил читать Евангелие. Потом мы долго целовались, и я, смеясь, сказала: "Ну уж ты ни с кем так много не целовался, и ни с кем так много не бранился"..."

А женщин у Бунина было и будет много. Нине Берберовой в Париже признается "что не может примириться с мыслью, что будут весны, а его не будет, что не всё в жизни испытал, не все запахи перенюхал, не всех женщин перелюбил (он, конечно, употребил другое слово), что есть еще на тихоокеанских островах одна порода женщин, которую он никогда не видел...". Правда, своей Беатриче скажет: "Ты для меня больше (чем жена), ты для меня родная, и никого в мире нет ближе тебя... Это Бог послал мне тебя". А она глупо признается знакомой: "Я могу поклясться перед иконой, что мы с Яном друг другу никогда, даже в мыслях не изменяли", хотя позже все-таки запишет: "Идя на вокзал, я вдруг поняла, что не имею права мешать Яну любить, кого он хочет, раз его любовь имеет источник в Боге..." Но всегда, вслед за ним, добрая от природы, почти ненавидела всех, кого не терпел "ее Ян".

Бунин был реально зол, чего уж там. Рассорился с Горьким из-за политики, после 20-летней дружбы и разоблачал его до конца жизни - "фальшивого". Правда, и Горький зло вспомнит про него: "Это сухой, недобрый человек, людей он любит умом". Писатель Ремизов окажется для Бунина в конце жизни "уродом и мерзавцем". Алексею Толстому он не стесняясь кричал: "Молчи, скотина! Тебя удавить мало!" Да и с Зайцевым так и не помирился после одной ссоры. В "Воспоминаниях" прямо напишет, что был современником "даже и таких кретинов, имена которых навеки останутся во всемирной истории" "Эти кретины, - продолжит его фразу Берберова, - для него были: Бальмонт, Сологуб, Вячеслав Иванов; стихи Гиппиус возбуждали в нем злую насмешку, Брюсов был коммунист, и его следовало повесить за одно это, Белый (от белой горячки) был опасный сумасшедший. Но главной "мерзостью" во все этой компании был Блок, рахитик и дегенерат..." Он и Пруста не принял во Франции: "Ничего особенного! Надо еще Кафку посмотреть, наверное, тоже чушь..." А когда кто-нибудь льстиво сравнивал его с Толстым или Лермонтовым, возражал, как пишет Берберова, еще большей нелепицей: "Я - от Гоголя. Никто ничего не понимает. Я из Гоголя вышел". Окружающие, заканчивает она, "испуганно и неловко молчали".

"Он... злой, мрачный писатель, - скажет о нем Юрий Олеша. - У него... тоска по ушедшей молодости, по поводу угасания чувственности... Собственный страх смерти, зависть к молодым и богатым, какое-то даже лакейство..." "Жестоко, - оценит эти слова все та же Берберова, - но, пожалуй, справедливо. В эмиграции никто не посмел написать так о Бунине. Но многие из "молодых" думали о нем именно так".

А что же он любил, спросите, всегда и без остатка? И тут я отвечу коротко: Родину!

Украденная Россия (Поварская ул., 26)

Воровством, кражей пахнет для меня этот дом. И мелкой, пустяковой кражей, и - воровством великим, больше которого, кажется, и не бывает...

До Кремля от этого дома - метров 600. Самый центр столицы! И разве не символично, что именно здесь ровно по два года прожили и Михаил Лермонтов, один из первых поэтов России, и Иван Бунин - один из первых прозаиков ее. Только вот 200 лет назад здесь ни у кого табака не воровали. А через сто лет - запросто...

"На днях купил фунт табаку, - пишет Бунин, - и, чтобы он не сох, повесил на веревочке между рамами... Нынче в шесть утра что-то бах в стекло. Вскочил и вижу: на полу камень, стекла пробиты, табаку нет, а от окна кто-то убегает!.."

Да, двести лет назад, когда здесь, в доме вдовы майора Костомарова, который стоял на этом месте, жил с августа 1827-го по август 1829 года юный Лермонтов и его бабушка, о воровстве, вот таком, с улицы, и помыслить было невозможно. А в конце 1910-х, когда здесь, в сохранившемся доходном доме Баскакова, на 1-м этаже поселились Бунин и его Вера - кража его табака оказалась, может, малой малостью из того, что оба пережили тут.

"Лето помню как начало какой-то тяжкой болезни, когда уже чувствуешь, что болен, что голова горит, мысли путаются... - напишет Бунин про эти дни уже в Париже, в 1927-м, в книге "Окаянные дни", - Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась... После плена в четырех стенах, без воздуха, почти без сна и пищи, с забаррикадированными стенами и окнами, я, шатаясь, вышел из дому, куда... три раза врывались, в поисках врагов и оружия, ватаги "борцов за светлое будущее", совершенно шальных от победы, самогонки и архискотской ненависти, с пересохшими губами и дикими взглядами, с тем балаганным излишеством всяческого оружия на себе, каковое освящено традициями всех "великих революций"..."

И дополнит из увиденного, что "какая-то паскудная старушонка с яростно-зелеными глазами и надутыми на шее жилами стояла и кричала на всю улицу: - "Товарищи, любезные! Бейте их, казните их, топите их!"... Я постоял, поглядел - и побрел домой. А ночью, оставшись один... наконец заплакал и плакал такими страшными и обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог..."

Звери и скоты, вот кем стали для него все, кто делал революцию: "Светит солнце, идут люди, стоят у лавок очереди... и опять тупость, безнадежность!.. Зачем жить, для чего? В этом мире, в их мире, мне ничего не нужно..." Про них, да и про старуху на улице своей последней Москвы, скажет крылато: "Из этого дерева (народа) и дубина и икона". И торопливо запишет: "Сон, дикий сон! Давно ли всё это было - сила, богатство, полнота жизни - и всё это было наше, наш дом - Россия!.. А собственно, я и не заметил, как следует, как погибла моя жизнь..."

Он переселился на Поварскую, в квартиру родителей Веры, когда только что напечатал "Господина из Сан-Франциско". А 21 ноября 1917 года, когда всё уже свершилось, записал в дневнике: "Сижу один, слегка пьян. Вино возвращает мне смелость, муть сладкую сна жизни, чувственность - ощущение запахов и пр. - это не так просто, в этом какая-то суть земного существования. Передо мной бутылка № 24 удельного. Печать, государственный герб. Была Россия! Где она теперь. О Боже, Боже..." Здесь бывали Телешов, Ходасевич, Лидин, Эренбург, поэт Амари (Цетлин), который звал его печататься в эсеровской газете, Пешкова, единственная жена Горького (она и проводит его из Москвы на Савеловском вокзале). И именно сюда ввалился к нему однажды Алексей Толстой, про визит которого он зло напишет: "Новая литературная низость: открылась в гнуснейшем кабаке какая-то "Музыкальная табакерка" - сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алешка Толстой, Брюсов и т.д.) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные... Алешка осмелился предложить читать и мне, - большой гонорар, говорит, дадим..."

Вот чего не мог вынести по благородству душевному и вкусу в литературе в свой последний московский год. Вот что видел острым зрением...

И - почти последняя запись в дневнике 1918-го: "11 марта. Отбирали книги на продажу, собираю деньги, уезжать необходимо, не могу переносить этой жизни, - физически..." Словом, придавил его этот шестиэтажный дом, как придавит потом в Париже лифт в одном из домов, когда он "шагнул в пустую клетку, а лифт в это время спускался". Его успели вытащить, но лифтов он с тех пор, вспомнит Нина Берберова, которая и познакомилась с ним у какого-то лифта, побаивался. Это в литературе он легко взлетал вверх от двух Пушкинских премий в молодости к Нобелевке, а по лестницам предпочитал с того дня карабкаться на своих двоих.

А что за "великая кража" - спросите, возможно, вы? Да просто уезжая из этого дома в мае 1918-го, сначала на юг, а потом - в эмиграцию, Бунин увез с собой и в душе и "на подошвах" саму Россию.

"Разве можем мы забыть Родину?.. Она - в душе. Я очень русский человек. Это с годами не пропадает..." Ведь только о ней и будет писать всю оставшуюся жизнь. И "Митина любовь", и "Солнечный удар", и "Жизнь Арсеньева", и "Темные аллеи" - всё ведь написано в Париже. За что и получит в 1933 году первым из русских писателей Нобелевскую премию. А знаете, с какой формулировкой вручит ее ему нобелевский комитет? "За строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типично русский характер".

Родину и себя писал в своих книгах. Свой "типично русский характер".

P.S.

Ирония судьбы: он, родившийся в один год с Лениным, умрет в год смерти Сталина. Более того, 8 ноября 1953 года, как раз в ночь годовщины ненавистной ему революции. Вот между этими датами и уместится вся его 83-летняя жизнь.

Про собственную смерть, говорят, видел вещий сон: "Сумерки, церковь, я выбирал себе могильное место". А в последних строчках дневника - в мае 1953 года - запись: "Это все-таки поразительно до столбняка! Через некоторое ОЧЕНЬ малое время меня не будет!"

Впрочем, меня поразили другие его слова, слова жизнелюбца и себялюбца. Он как-то однажды резко закатал рукава рубашки и сказал все тому же Зайцеву:

- Вот она, рука. Видишь? Кожа чистая, никаких жил. А сгниет, братец ты мой, сгниет... Ничего не поделаешь... Не могу принять, что прахом стану, не могу! Не вмещаю...

Но этой рукой он и написал свои бессмертные произведения. Тем и жив!