Автор: Надежда Гарнык

О заслуженном учителе России Елене Петровне Мальцевой, преподавателе дисциплины «Материаловедение швейного производства»

Я попала в ТЛПМ Техникум Лёгкой Промышленности Мосгорисполкома (именно так на «Черчении» нас учили писать его название, все буквы прописные) почти случайно. То есть я пошла с подругой за компанию на день открытых дверей в феврале. В итоге подруга осталась в школе, а я решила поступать в этот техникум на технологию швейных изделий с конкурсом 4,5 человека на место. Тогда нас в школе, тех, кто уходил, запугивали плохими характеристиками, говорили, что не возьмут никуда, если будет плохая характеристика. А в мой техникум характеристика была не нужна и комсомольского бюро там никакого не было, только профком с путёвками на турбазы за пять рублей.

В техникуме царила отличная от школы атмосфера. Было много плохого, были и отвратные мерзкие преподаватели, мстительные ужасно, и тупые сокурсницы. Но чего не было, так это пресмыкательства перед учителями, не было выстраивания карьеры, которое всячески поощрялось в школе, всех этих советов дружины, комсомольских бюро и «активной школьной жизни». В техникуме было дело, дело настоящее, объединяющее. Техникум создавался в 50-х для обеспечения Москвы специалистами лёгкой промышленности, и были традиции. Экскурсии на фабрики, мастерские, выездные мастерские, учебный процесс серьёзный, отработанный. Швейные мастерские занимали полкорпуса. В техникуме учили шить, учили смежным дисциплинам, готовили среднее звено для ателье и фабрик Москвы. Техникум создавался Мосгорисполкомом в начале пятидесятых для нужд служб быта Москвы.

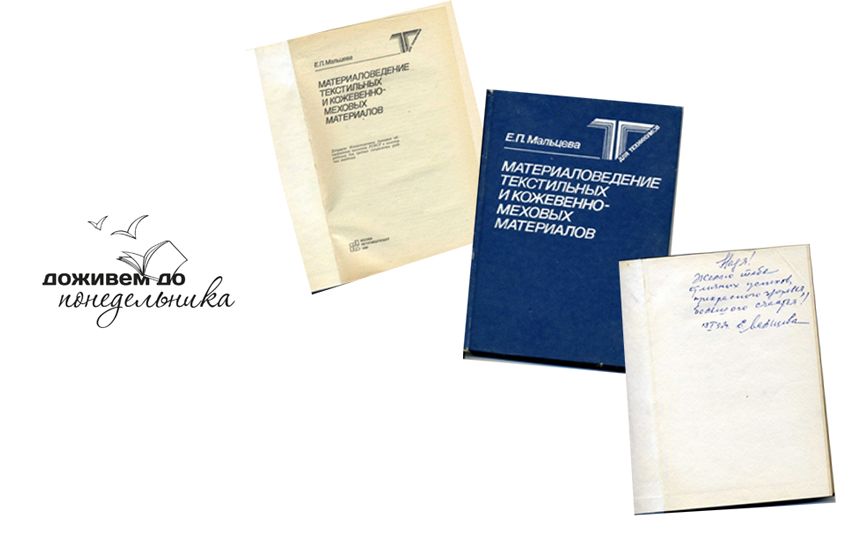

Всё, что осталось от нашего техникума сейчас − это учебники, которые писали преподаватели. И вот Елена Петровна Мальцева, о которой я и хочу написать, она преподаватель этого техникума. Хочу написать, потому что о ней никто никогда не вспомнит.

«Материаловедение швейного производства» − этот предмет у нас был на первом курсе. И вела его Елена Петровна Мальцева, автор учебников для ПТУ и техникумов. Кабинет материаловедения и лаборатория находились на четвёртом этаже обособленно. На четвёртом расположились ещё только классы по черчению.

«Материаловедение» мне казалось скучным и ненужным, и сложным. Но я училась, что ж делать-то. И Елену Петровну где-то к декабрю я стала отмечать про себя. Дело в том, что мне её было ужасно жалко после одного рассказа, и даже до этого рассказа − просто по внешнему виду.

Я почему-то сразу поняла, что Елена Петровна − человек одинокий. Может, я ошибалась. Но вот разве будет не одинокий человек рассказывать о том, как она пришла получать зарплату последняя, а деньги в кассе почти закончились. Кассир засуетилась и вспомнила, что у неё остался огромный мешок мелочи − она про него забыла и не распределила, выдавая зарплату сотрудникам. И Елене Петровне вручили зарплату то ли медяками то ли гривенниками, то ли пятнадцатикопеечными монетами. У меня сердце прям сжалось, когда я это услышала.

Приключилась такая неприятность с Еленой Петровной где-то году в 80-м, а шёл уже 88-89-й. Елена Петровна вспоминала с юмором: как тащила мешок по улице, как первым делом зашла на почту и купила сто конвертов − стало полегче тащить, потом ещё куда-то зашла. А у меня сердце сжималось: я представляла, как это вообще возможно физически. Елена Петровна в то время выглядела так. Лет ей было, наверное, шестьдесят, а может, около того − у полных людей не всегда просто определить возраст. Была она ростом ну не больше 158-ми сантиметров. Весила, наверное, под стольник. Думаю, у неё был диабет, почему-то мне так кажется. И очень сильно хромала. Ходила (точнее даже ковыляла) медленно, поднималась по лестнице с одышкой. Думаю, это не инвалидность была врождённая, а что-нибудь с коленным суставом, но не уверена. Лицо у Елены Петровны розовое, свежее, как-то лицо светилось у неё, круглое лицо, шестимесячная завивка, пепельное блонд каре. Одевалась Елена Петврона всегда в светлое. Какая-нибудь кофта не в обтягун, и не толстый джемпер, а типа широкой водолазки с воротником-хомутом по тогдашней моде, и всегда юбка, длинная, и не так чтобы широкая. То есть всегда такой комплект трикотажный типа джерси, слегка свободный, но не размахаистый. Какой-нибудь рисунок абстрактный на кофте − рукав узкая летучая мышь − тогда так модно было, да и сейчас это снова в моду вошло, а юбка с кофтой трикотажные, они и не выходили из моды, многие женщины так одевались, одеваются и будут одеваться. Голос у Елены Петровны был мелодичный, тянучий, говорила она по-московски, тянула слова, интонации несколько в нос. Я часто видела её в каморке-подсобке, там хранился разный учебный материал: альбомы, микроскопы и прочее. У нас же ещё было зверское «черчение» на первом курсе, и я, когда поднималась на четвёртый этаж, всегда проходила мимо подсобки, и дверь была почти всегда открыта. Елена Петровна обитала в этой подсобке, пила чай на переменах. Редко, но я видела её ковыляющей по лестнице и никогда − на улице.

Она была не из тех педагогов, что любят поболтать за жизнь или как некоторые тогда − про политику. Но вот иногда рассказывала какие-то случаи. Вот этот, с мешком мелочи. И ещё рассказывала, как писался учебник, по которому мы учились. Замечательный рассказ. Особенно смешно было слушать, как надо было везде впихнуть партию и правительство и материалы очередного съезда, при этом сам учебный материал параграфов и глав сжимался, нещадно сокращался вдвое. Именно тогда я, наверное, получила первое представление о редактуре. Елена Петровна никогда не говорила, что у неё много книг и учебников, не хвалилась (тогда вообще почти никто из преподов ничем не хвалился, уж учебниками своими точно), я была уверена, что учебник, по которому мы учимся, − вот и всё, что она написала.

У нас была в группе девочка Аня, которая училась плохо. Очень интересная внешне девочка, но уроки не делала. И она к экзамену по «материалке» не готовилась, она вообще ни к чему не готовилась. Она жила в Серпухове и каждый день ездила на занятия в Москву с первой электричкой. Там в Серпухове была камвольная фабрика, наверное, ей нужно было швейное образование, чтобы там работать. Тогда ж отрасль считалась достаточно престижной, никто не знал, что в скором времени лёгкая промышленность загнётся. И я, конечно, уже тогда видела, что Аня-то не из простой семьи, думаю, что мама у неё была в руководстве фабрики или, там, в горкоме, ну мне так до сих пор кажется. И вот я была уверена, что Елена Петровна поставит Ане двойку за экзамен, она всё-таки была требовательная, мыслей не было у группы на её занятиях хамить или как-то шумно себя вести − как это делали наши девочки на других парах. А Аня − она такая была яркая по внешности, высокая, блондинка, с толстой льняной косой ниже попы, ну реально такая русская красавица, и такая видно, что провинциальная, очень сильно красилась, особенно ресницы, глаза, как блюдца огромные в этих ресницах с килограммами туши. И Елена Петровна поставила Ане три балла. Я это узнала позже и удивилась. И это тоже характеризует Елену Петровну. Что она не завалила Аню, как сделали бы многие строгие педагоги. Но через год Аню всё равно выперли. То есть то, что человек ездит из Серпухова, никого не остановило. А Елена Петровна не стала её валить.

Потом, после первого курса, я Елену Петровну не видела аккурат до четвёртого курса, когда зимой мы вышли на преддипломную практику. Проходила я эту практику на фабрике Клары Цеткин, это метро «Курская-кольцевая». Фабрика огромная, шили мужские пальто, ну и там всё было такое образцово-показательное. И в огромном холле на первом этаже стояла книжная палатка. И там я заприметила книжку Елены Петровны, я часто паслась у этой палатки, все книги изучила, и прикупала себе кое-что, в том числе и учебник Елены Петровны для меховых и кожевенных техникумов.

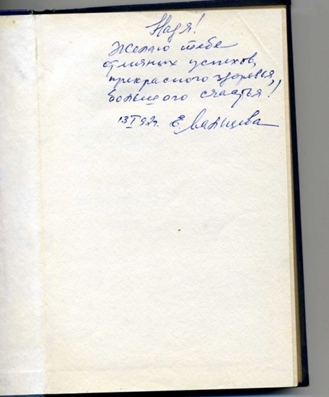

А потом, когда уже пояснительная записка диплома готовилась, нужно было у Елены Петровны часть по материаловедению подписывать, ну на титульном листе ставили подписи преподы: чертёжник, материаловед и технолог, руководитель диплома. И вот я пришла к Елене Петровне в январе с этой пояснительной запиской, ещё наполовину недописанной. И мы были одни. А я захватила тот учебник, который купила, и попросила Елену Петровну его мне подписать.

Елена Петровна так удивилась, говорит:

− Где вы его купили? У меня самой такого нет!

Подписала «Надежде. С пожеланиями счастья и на долгую память!». Это был первый автограф, который я взяла у автора. И я была так поражена вот этой её подписи с пожеланием счастья, я почувствовала, что от слов прям исходит свет, как и от лица Елены Петровны. И мы немного поговорили, совсем немного, она спрашивала о моих планах − я ей отвечала, и мне было легко с ней говорить, я вот это очень хорошо запомнила. По-моему, Елена Петровна, не глядя свой раздел, черкнула подпись на пояснительной записке. Я попрощалась и ушла. И я так надеялась, что увижу Елену Петровну на своей защите диплома. Но вместо неё была вторая педагог, тоже очень хороший педагог, она два занятия у нас замещала, пока Елена Петровна болела. Но эта педагог была скучная, и предмет-то достаточно скучный и ещё педагог такая монотонная. Ну и конечно, она на защите мне задала такой вопрос, на который я не ответила. Ну в общем, больше я Елену Петровну не видела.

Конечно, её уже нет в живых, в сети есть много её книг, и приказ Ельцина от 1999 года о присвоении Елене Петровне звания заслуженного учителя.

Так вот почему всё тут пишу-расписываю? Ведь после в институте кафедра материаловедения была в сто раз круче, и учили нас первоклассно, и диплом я делала на этой кафедре, и руководитель (тоже автор всех (в соавторстве) учебников, но уже для институтов) замечательная была.

Но Елена Петровна, в ней была душевность. А в институте было только дело, только дисциплина (предмет, научные исследования), хотя лекции я хорошо запомнила как раз институтские. А у Елены Петровны были в объяснениях иногда такие художественные вставки-рассказы для малопонятливых (техникум же), такие очень запоминающиеся, например, о трёх спортсменах в костюмах разного волокнистого состава. И как я сейчас понимаю, была авторская методика преподавания, чтоб уж на всю жизнь у учащихся засело. И была в ней какая-то человечность, понимание, что все люди разные и надо вставлять рассказы-картинки, она понимала, что бывают личные обстоятельства − она видела, наверное, что из себя Аня из Серпухова представляет, видела по учащемуся, кто он и что он, так мне сейчас кажется. Елена Петровна, наверное, никого не валила, но и не завышала, по-моему, но у нас в техникуме девочки очень сильно учились.

Мы ходили и в институте, и в техникуме по материаловедению на экскурсии на фабрики.

Но на меховой фабрике мы были только с Еленой Петровной. Вообще тема кожи и меха проходила недолго по времени и там, и там − мы ж швейники, но всем всегда нравились эти занятия. Все трогали шкурки зверей на лабораторных, эти образцы в альбомах, гладили их, рассматривали волос в микроскоп.

Экскурсия на меховую фабрику в начале 1989 года с Еленой Петровной мне очень понравилась. Во-первых, экскурсовод – сама сотрудница фабрики, ну и сам процесс впечатлил: от снятой шкурки до готового изделия.

Причём на занятии перед экскурсией Елена Петровна предупредила:

− На фабрике плохой запах. Прошу вас, терпите, не морщите носы. Люди там работают, это им будет неприятно.

И так жёстко и нервно, раздражённо она высказалась, ей, наверное, уже не раз становилось стыдно за своих студентов на экскурсиях.

И сначала на фабрике мы были в подвале, там, где шкуры очищают на колышках. И запах стоял, наверное, плохой, но я его не почувствовала. У меня был заложен нос, я заболевала. Когда мы ехали в метро обратно, я почувствовала, что нос дышит, а горло больше не дерёт − реактивы по обработке меха меня вылечили.

Мой знакомый в девяностых годах подрабатывал в магазине «Ткани» и попросил меня какой-нибудь учебник – магазин был оптовый, и покупатели часто спрашивали нюансы. Как-то пришёл покупатель и спросил:

− А есть ли у вас флизелин?

− Нет, − ответил мой знакомый.

− Ну как же так! Магазин «Ткани», а флизелина нет!

− А флизелин – нетканый материал! – парировал мой знакомый.

Конечно, это формальный ответ, но главное -- учебник Елены Петровны написан доступно для любого, информация легко запоминается, всё доходчиво и просто, а ведь это сложно писать просто, авторы учебников часто грешат тяжеловесностью.

Вот и осталась у меня память о Елене Петровне, удивительной, как я сейчас понимаю, женщине и первоклассном специалисте, одарённой к тому же творческой фантазией. Настоящем московском интеллигенте, тихом и незаметном.