Текст: Андрей Цунский

В конце пятидесятых годов литературовед, лермонтовед и выдающийся популяризатор литературы Ираклий Луарсабович Андроников поехал в составе советской делегации на конгресс Европейского сообщества писателей в Италии. Он вспоминал:

«По дороге, в автобусе, где, кроме нас и нашего провожатого, посторонних никого не было, кто-то предложил делить слова так, чтобы получались подобия имен и фамилий. Прямо скажем: незатейливая игра! Берется слово, ну хотя бы фамилия Веневитинов. Рассечь – получается Веня Витинов. Или фамилия Бенедиктов: Беня Диктов.

Все сочиняли. Я не мог выдумать ничего.

Казакевич ко мне подходил:

– Как! Вы еще ничего не придумали? Это – позор! Вы же профессиональный писатель. Неужели вы не можете сочинить каламбур?

У меня ничего не выходило».

Как Ираклий Луарсабович вышел из положения – ну, если хотите, я расскажу вам попозже, но лучше найдите в сети его рассказ, снятый на кинопленку, он называется «Римская опера». А нас сегодня интересуют молодые таланты и гении. Которые так и остались молодыми.

Томас Чаттертон почти ничего не успел. Он покончил с собой от безысходности и голода, оставив несколько законченных и незаконченных – но равно блистательных произведений, которые во многом определили будущее английской литературы. Публиковали его очень быстро, вот только гонорары выплачивать не торопились – он был оскорблен не бедностью, а лицемерием друзей. Было ему семнадцать лет.

Джон Китс сделался классиком мировой поэзии за три года. Он знал, что жить осталось чуть-чуть – тогда никто не лечил чахотку. «Критики» постарались сократить ему и без того ничтожный срок жизни.

Вильгельм Гауф умер, не дожив до двадцати пяти лет. Он успел после себя оставить два с половиною сборника сказок, два романа, дюжину рассказов – это большая писательская биография! Горько даже подумать, сколько этот талант мог привнести и в немецкую, и в мировую культуру. Но здесь сыграла свою роковую роль болезнь, которой никто не ожидал.

Георг Бюхнер – драматург и поэт, успевший создать три пьесы, две из которых стали частью классического немецкого репертуара, а одна – утрачена – умер в двадцать три года от тифа.

Поэт, писавший под псевдонимом граф де Лотреамон, или Исидор Дюкасс, автор «Песен Мальдорора» – умер в возрасте двадцати четырех. Добролюбов – в двадцать пять, Лермонтов в двадцать шесть, Перси Биши Шелли – в двадцать девять, Есенин – в тридцать. И по сравнению с предыдущими они ну просто долгожители.

А еще один молодой гений в четырнадцать лет сделал переводы Вергилия и Горация. В шестнадцать лет написал стихотворение, которое сохранилось и вошло в собрание его сочинений. В семнадцать лет он внезапно увлекся живописью и начал писать музыку. В семнадцать же успешно поступил в Московский университет и прослушал курсы Алексея Федоровича Мерзлякова и Ивана Ивановича Давыдова – по литературе, философии и словесности, Михаила Григорьевича Павлова по земледелию в России, Юстуса Христиановича Лодера – по анатомии и медицине. В восемнадцать он уже сдал экзамены и окончил Университет, и вскоре вместе с Владимиром Федоровичем Одоевским основал тайное общество любомудров – сиречь философов, где с друзьями изучал Канта, Шлегеля и Фихте. Затем служит в Архиве коллегии иностранных дел, влюбляется, переезжает в Санкт-Петербург, у него уже написан достойный том достойных стихов. Этими стихами восхищается Пушкин!

К двадцати одному году он подготовил себя к решению очень серьезных задач. Он обладал талантами, достойными титанов Возрождения – но при этом еще и глубоким, систематическим образованием. Все могло случиться, все могло быть. Но – до двадцати двух лет ему не суждено было дожить. «Какою роскошною зарею занялся рассвет таланта Веневитинова, какой пышный полдень, какой обильный вечер предсказывало прекрасное утро его поэтической деятельности» – это напишет в 1841 году Белинский.

Не станем все же отрицать, что это достаточно спекулятивный взгляд. Его близкий друг, тот самый Владимир Федорович Одоевский, проживет шестьдесят пять лет – однако останется лишь пример блистательного и печального одиночества. В стране, где один гениальный писатель приговорен к казни из-за чтения книг, литераторов масштабом поменьше подвергали публичной гражданской казни и не было ценности выше стремления власти к самосохранению – будущее молодого таланта вполне могло обернуться еще большей трагедией, чем ранняя смерть.

«Милый друг, бедного Веневитинова ты уже, вероятно, оплакал. Знаю, смерть его должна была поразить тебя. Какое соединение прекрасных дарований с прекрасною молодостью». Из письма Дельвига Пушкину от 21 марта 1827 г.

Пушкин не просто оплакал Веневитинова.

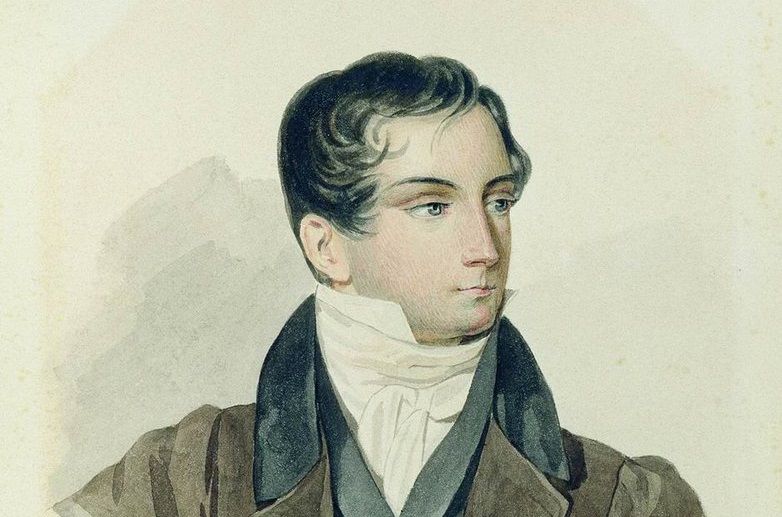

Это – рисунок Пушкина, изображающий Ленского.

А это – портрет Дмитрия Веневитинова, работа Петра Федоровича Соколова.

К чему слова. Конечно, не может существовать единственного прототипа у такого сложного героя. Да и вообще это редко бывает, не только у Пушкина. Но шестую главу Пушкин дорабатывал и в роковом для Веневитинова 1827 году.

- Быть может, он для блага мира

- Иль хоть для славы был рожден;

- Его умолкнувшая лира

- Гремучий, непрерывный звон

- В веках поднять могла. Поэта,

- Быть может, на ступенях света

- Ждала высокая ступень.

- Его страдальческая тень,

- Быть может, унесла с собою

- Святую тайну, и для нас

- Погиб животворящий глас,

- И за могильною чертою

- К ней не домчится гимн времен,

- Благословение племен.

- А может быть и то: поэта

- Обыкновенный ждал удел.

- Прошли бы юношества лета:

- В нем пыл души бы охладел.

- Во многом он бы изменился,

- Расстался б с музами, женился,

- В деревне, счастлив и рогат,

- Носил бы стеганый халат;

- Узнал бы жизнь на самом деле,

- Подагру б в сорок лет имел,

- Пил, ел, скучал, толстел, хирел,

- И наконец в своей постеле

- Скончался б посреди детей,

- Плаксивых баб и лекарей.

Эх, Пушкин тоже полагал, что в жизни случается всякое. Ему и самому оставалось меньше десяти лет жизни.

Москвич из Кривоколенного

Есть в Москве места, которые связаны с литературой так прочно, что мимо них невозможно пройти, не вспомнив какую-нибудь историю, если там, не дай бог копнуть – откроются тайны, хотя и в мрачных тонах.

«27 мая 1932 года на углу Мясницкой и Лубянского проезда при проходе шахты № 14 метростроевцы наткнулись на склеп….» – но об этом я уже писал. Да, в склепе был обнаружен прах Леонтия Филипповича Магницкого, автора одного из лучших в истории учебников математики. И все же лучше вернемся на поверхность, переместимся буквально на несколько десятков метров, на угол Милютинского переулка и Мясницкой и…

«…и там, где теперь такая площадка и решетки лежат, решетки, через которые поступает воздух в штольни метро, в то время, значит, там стояла такая церковь святого Евпла. А возле этой церкви… нэпман торговал бензином и керосином в бочках».

О, это не сейчас, это было в тридцатые годы. Сейчас по этому месту несутся машины. Кстати, о церкви и керосинной торговле рассказывал Всеволод Вишневский, рассказ его относится к ранним двадцатым, а передал его рассказ Ираклий Андроников. Да-да, опять Андроников! Его и правда есть смысл послушать и посмотреть – причем теперь это можно сделать в любую минуту.

Церковь эта была деревянной и была единственной, где проводились службы во время наполеоновского нашествия, и пережила его. А уничтожили ее без помощи французов и иных внешних врагов. «Здесь по инициативе центрального правления государственного объединения машиностроительных заводов (ГОМЗ'ы) будет сооружен 9-этажный „Дворец трестов“» – сообщил в 1925 году журнал «Строительство Москвы». В 1926-м церковь снесли.

А между тем до XVIII века улица Мясницкая называлась «Евпловкой». К чести ученных, организация «Главнаука» (о ней почитайте сами) заявила, что церковь Св. Евпла «представляет историко-художественный интерес, являясь цельным и единственным в своем роде образцом памятника переходной эпохи, объединившим архитектурные приемы Петровского времени с западноевропейскими воздействиями». Пытался защитить церковь от варварского уничтожения даже создатель совсем уж не святого места – Мавзолея Ленина – архитектор Щусев, но и ему ответили: «Сохранять при росте и перепланировке столицы всякую церковь Евпла только потому, что это памятник старины, бесполезно и даже вредно». Какие Петры и воздействия, какие памятники, когда девятиэтажный дворец и ГОМЗа! Увы, традиции плохие сохраняются лучше хороших. Москва теряла свои памятники и в XX, и в XXI веке.

А нас эта церковь интересует по той причине, что отставной прапорщик Семёновского полка Владимир Петрович Веневитинов (1777—1814) из старинной и богатой семьи воронежских дворян, и его жена, Анна Николаевна, из княжеского рода Оболенских-Белых, крестили здесь в 1805 году сына своего Дмитрия. Веневитиновы во всех справочных изданиях причисляются к приходу церкви Св. Евпла, как и графы Салтыковы, князья Мосальские, как Хомутовы, Глебовы, Милютины, Волковы, Соколовы, Шестернины… этот список старинных московских фамилий можно было бы продолжать и в наше время, но многие семьи не пережили двадцатого столетия.

А еще в этой церкви очень многие просто бывали: и Пушкин, и Гоголь, и Толстой. Случались тут и маленькие, но памятные события: «В 1810 г. в первый раз увидел я государя Александра I. Я стоял с народом на высоком крыльце Николы на Мясницкой». Однако даже Пушкин может ошибаться: знаменитый пушкинист и москвовед Н.П. Чулков уточнил: «На самом деле царь был в Москве 7–12 декабря 1809 г., а высокое крыльцо существовало у церкви Евпла, а не у церкви Николы». Так что и дата известна, и место встречи.

Да, о «месте встречи» – его действительно изменить нельзя!

«В паспорте у него не написано, что он бандит, а наоборот, написано, что он гражданин, живет по какому-нибудь «Кривоколенному пять, и возьми его за рупь за двадцать!» – помните? Нет, никакой смысловой связи между цитатой из фильма и интересующим нас персонажем нет. Да и номер дома не совсем тот, нам нужен Кривоколенный, 4. Он сохранился, на нем имеются две мемориальные доски.

Дмитрий еще 10 сентября 1826 года слушал авторское чтение «Бориса Годунова» у своего друга Сергея Александровича Соболевского, вместе с Петром Яковлевичем Чаадаевым, композитором Михаилом Юрьевичем Вильегорским, «любомудром» Иваном Васильевичем Киреевским. Разумеется, рассказал о впечатлении дома. Пушкина пригласили по-родственному (Дмитрий Владимирович и Пушкин были четвероюродными братьями по материнским линиям).

Первый раз Пушкин прочитал «Годунова» у Веневитиновых 25 сентября в узком, семейном обществе. Но уже 12 октября состоялось в доме Веневитиновых новое чтение – и тут уж было множество друзей, имена всех уже выяснить невозможно. Хотя, наверное, охранка знала. Так что пылится где-то соглядатайский списочек.

В 1865 году историк и издатель Михаил Петрович Погодин напечатал свои воспоминания о чтении 12 октября:

«Надобно представить себе самую фигуру Пушкина. Ожидаемый нами величавый жрец высокого искусства — это был среднего роста, почти низенький человек, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми быстрыми глазами, вертлявый, с порывистыми ужимками, с приятным голосом, в чёрном сюртуке, в темном жилете, застегнутом наглухо, в небрежно завязанном галстуке.

… мы услышали простую, ясную, внятную и вместе с тем пиитическую, увлекательную речь. Первые явления мы выслушали тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались Что было со мною, я и рассказать не могу. Мне показалось, что родной мой и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена: мне послышался живой голос древнего русского летописателя. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иваном Грозным, о молитве иноков: «Да ниспошлет покой его душе, страдающей и бурной», — мы все просто как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. …

Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. «Эван, эвое, дайте чаши!» Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое своё действие на избранную молодежь) <…> «О какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, как закончили день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас в эту ночь. Так был потрясен весь наш организм».

Вы думаете, это все? Плохо вы знаете Москву. Не случайно она водит людей по своим переулочкам и кольцам улиц. И ордера на квартиры порой оказываются не у случайных людей. Итак, прошло ровно сто лет, шел 1926 год.

«…После того как мы переехали из Севастополя в Москву, мы поселились в Кривоколенном переулке, в доме номер четыре, который в незапамятные времена — сто с лишним лет тому назад — принадлежал семье поэта Дмитрия Веневитинова. Осенью тысяча восемьсот двадцать шестого года, во время короткого наезда в Москву, Александр Сергеевич Пушкин читал здесь друзьям свою только что законченную трагедию „Борис Годунов“. В зале, где происходило чтение, мы и жили. Жили, конечно, не одни. При помощи весьма непрочных, вечно грозящих обрушиться перегородок зал был разделён на целых четыре квартиры… и между ними длинный и тёмный коридор, в котором постоянно, и днём и ночью, горела под потолком висевшая на голом шнуре тусклая электрическая лампочка. Окна нашей квартиры выходили во двор. Вернее, даже не во двор, а на какой-то удивительно нелепый и необыкновенно широкий балкон, описанный в воспоминаниях Погодина о чтении Пушкиным „Бориса Годунова“.

Программки были отпечатаны тиражом всего в шестьдесят экземпляров. И то это было много, потому что торжественное заседание происходило не где-нибудь, а в нашей квартире — в одной из тех четырёх квартир, что были выгорожены из зала веневитиновского дома. И хотя квартира наша состояла из целых трёх комнат, комнаты были очень маленькими, и как разместились в них шестьдесят человек — я до сих пор ума не приложу».

Сначала выступил Председатель Общества любителей Российской словесности при Московском Университете профессор П. Н Сакулин, за ним выступили литературовед, исследователь творчества А. С. Пушкина М. А. Цявловский и старший брат отца хозяина дома, профессор Московского университета, известный литературовед-пушкинист Лев Самойлович Гинзбург. Фрагменты «Бориса Годунова» исполняли артисты МХАТа — Качалов, Лужский, Синицын, Гоголева, Леонидов».

А в «квартире» этой жили Арон Самойлович Гинзбург и Фейга Борисовна Векслер. Родители поэта, писателя и сценариста Александра Галича. Интересно, будут ли читать здесь «Бориса Годунова» через три года? Кто и кому?

А в 1826 году гости долго не расходились, Пушкин принимал бесконечные поздравления, звучали здравицы. И кто бы мог подумать, что через год Дмитрия Владимировича уже и на свете не будет.

Пушкин сам высказал желание познакомиться с Веневитиновым. Причиной стала полемика Дмитрия Владимировича с Погодиным в «Московском телеграфе»: «г. издатель "Телеграфа", повторю ваш вопрос: что такое Онегин? Он вам знаком, вы его любите. Так! но этот герой поэмы Пушкина, по собственным словам вашим, шалун с умом, ветреник с сердцем и ничего более. Я сужу так же, как вы, т. е. по одной первой главе; мы, может быть, оба ошибемся и оправдаем осторожность опытного критика, который, опасаясь попасть в кривотолки, не захотел произнесть преждевременно своего суждения».

«Это единственная статья, – сказал Соболевскому вернувшийся из ссылки Пушкин, – которую я прочёл с любовью и вниманием».

Вы любите сериалы? Не про полицию, а про семьи, запутанные отношения, наследства, сплетни и свадьбы? Стесняетесь? Ну да, в общем, это изрядно убивает времени, да и понапрасну. Попробуйте перевести свое любопытство в пушкинскую эпоху. Сплетен, интриг, пикантностей – предостаточно. Но вместе с ними вы вдруг невзначай узнаете и что-то по-настоящему нужное, мудрое, хорошее. Да и где только не найдете вы нужных сведений! Вот, начните с прогулки по Мясницкой. Если уж речь о Пушкине – так и в Лефортово занесет.

Но если вы выберете себе в качестве главного героя вашего собственного сериала фигуру не столь очевидную, а таинственную, нераскрытую… Если это будет человек, мало успевший, но удивительного масштаба даже в самом начале… Если вы попытаетесь фантазировать, искать связи, параллели, друзей и знакомых своего героя – о, это увлекательнейшее занятие. Рекомендую сюжет. Он не займет у вас много времени. Попробуйте выстроить его по трем подсказкам: Карл Брюллов – предмет из Геркуланума – и фраза: «Разве меня венчают?»

Главный герой – Дмитрий Владимирович Веневитинов. Попробуете?