Текст: Александр Марков

Деревенская проза в СССР — явление совсем другого порядка, чем народническая этнографическая проза конца XIX века, такая, как «Устои» Николая Златовратского. Дореволюционный образ деревни был аналитическим — хозяйственное устройство сельского края казалось довольно очевидным, и усердие писателя было направлено на раскрытие менее очевидного механизма – соотношения ума и воли крестьянина. Не случайно тот же Златовратский был поповичем: схоластическая антропология подразумевает, что только грех мешает ясности ума, тогда как чувство должно находиться под постоянным контролем, и тогда воля будет волей ко спасению. Крестьянин, как волевой субъект, как человек подавленный, но не покоренный, представлялся прежде всего примером неиспорченной воли; тогда как очищение ума и чувства требовалось от читателей, которые должны спасти деревню и самих себя. Вскоре пришедшая модернистская антропология, показывающая, что волевые ориентиры бывают различные, и воля интеллигента не менее цельна, чем воля крестьянина, дух Серебряного века, оставил позади эту народническую мысль о простом человеке.

Деревенская проза, возникшая в середине 1960-х годов, была устроена иначе. Если мы вспомним «Привычное дело» В. Белова (1966), удивимся, насколько это укорененная в мировой культуре повесть, в чем-то напоминающая и комедию дель арте, и опера сериа. В ней есть трагическая пара Дрынов — Катерина, и комическая пара Мишка-тракторист — Дашка Путанка, есть Библия и Рубенс, есть авантюрист-либертен Митька Поляков и есть роман воспитания, приют для детей Дрынова. Повесть оказывается кратким сводом сюжетов мировой литературы, как ее, опять же, знали в СССР и преподавали в Литературном институте. И это говорит не столько об ориентирах писателей-деревенщиков, сколько о том, что их движение было направлено на воссоздание института литературы.

Деревенская проза возникла просто не как отражение деревни или передача сведений о ней городским читателям, а как сегмент большой литературы. Чтобы сразу стать таким сегментом, требовалось стечение нескольких обстоятельств: и определенная поддержка темы деревни сверху, и наличие механизмов производства текстов о селе и для села, и журналистская инфраструктура подробных текстов-репортажей, знакомящих город с селом (и село с городом). Деревенская проза стала возможна в стране, где «письмо позвало в дорогу», где было освоение целины и где литература и журналистика понимались как посредничество между мирами, представляющее все подробности каждого мира. Ведь в советской картине мира материальный мир был познан, материя познаваема при всей неисчерпаемости электрона и атома, а значит, исчерпание подробностей «деревни» или «города» и есть представление каждой социальной области. В этом смысле «деревенщики» делали то же, что, например, братья Стругацкие, исчерпывающие в деталях мир социально-ориентированной научной фантастики.

Но главной опорой для деревенской прозы стала возможность воспроизвести все механизмы литературного присутствия, которые подразумевались советским производством текстов. Это означало, что повесть печатается, ее обсуждают и создают новые произведения, от документальных до художественных, по теме деревни. То есть мало было выпустить повесть, нужно было, чтобы появились и передачи о колхозной жизни, и решения на высоком уровне, и журналы для селян, и новые примеры рассказов и стихов о сельских устоях. Это было вовсе не описание деревни (или колхоза), но переборка той инфраструктуры, которая чувствительно направлена на деревню.

Как только эта инфраструктура начала буксовать, а при этом детализация оставалась принципом творчества писателей-деревенщиков, стали появляться произведения, которые ведущие критики оценивали как неудачу. В них детализация сохранялась, но фокус был смещен на критику самих медиа. Так, антиинтеллигентский роман Василия Белова «Всё впереди» (1986) или своеобразная киноповесть Валентина Распутина «Пожар» (1985), этот орущий монтаж, должны были показать, как современная пресса не может освещать ту жизнь, в которой она рождается, в которой рождаются новости о мире. Это, по сути, исследование того, как современный мир ускользает не только от невооруженного внимания простого человека, но и от газетного или телевизионного репортажа — и остается поэтому только детально исследовать виновников не столько «разрушения устоев», сколько такого ускользания. Деревенская проза, как будто бы обличая своих противников, на самом деле в чем-то прощалась с собой.

В наши дни насельники и апологеты Сибири Василий И. Аксёнов и Михаил Тарковский с двух сторон создают деревенскую прозу, но пока без главного принципа — сразу стать сегментом литературы. Скорее, про них будут говорить «сибирская проза» или «этника» или что-то еще, то есть выстраивая связь с визуальными образами Сибири — где Сибирь, там шаманские корни, старообрядчество и бунт, предприимчивость и авантюрность, обходительность и жесткость. Сибирь будет складываться не из форм репортажа о ней, но из некоторых как бы ставок, ее образов, которые позволяют читателю почувствовать свою причастность этому миру.

Аксёнов в своих записках рыбака реконструирует жизнь старообрядческого по большей части села Колдунья. Его старообрядцы больше напоминают цадиков в изображении Бубера или буддистов в представлении Гессе, чем героев Мельникова-Печерского. Это люди улыбчивые, учтивые и дипломатичные, которые не будут есть зайца сами, сурово следуя ветхозаветной диете, но в крайней нужде съедят, вспомнив о своей новозаветности. Это и есть вполне модернистское представление религиозности, эпохи модерна — духовность не действует изнутри, как единственный язык, но рождается на стыке различных языков — права, политики, экономики, культуры. Поэтому в этой религиозности есть и строгость, и щедрость, и воля, и вольность, и тайная святость. В просторном зазоре между всем этим, что «есть», и развивается повествование Аксёнова и в повести, и в рассказе, принадлежащим одному космосу сибирского селения.

В конце концов, чем дальше по книге, тем больше Аксенов переходит от рыбацких приключений и баек к портретам святых и грешников, своеобразным кратчайшим Четьим-Минеям.

«Вот и она, Марья Захаровна Чеславлева, по мужу Есаулова, всегда такой мне представлялась. Лучилась тихо как-то, изглубинно – будто внутри у неё камелёк, не стихая, топился, – благодатно. На смиренных Бог ведь призирает, благодать Свою дарует щедро им, как говорят. Сквозила радостью, как бойкий родничок незамерзающий. Хоть и жизнь её была – со стороны не позавидуешь: раскулаченная дважды, расказаченная, четырёх сыновей не дождалась с фронта, купно остались где-то под Москвой те, место там, наверное, им приглянулось, пятый – Пётр – Пётр Афанасьевич – не подоспел к войне годами, ну так и Андрей Петрович – вот он, слава богу, рядом, жаль, что хоть глаз коли, и не представишь вам его, красивого...»

(с. 231)

Кажется, как раз здесь главное, детализация, уходит из виду — остаётся только эмоция, радость, что можно быть и строгим, и улыбчивым, некоторый простор-зазор между разными видами «традиционного» поведения.

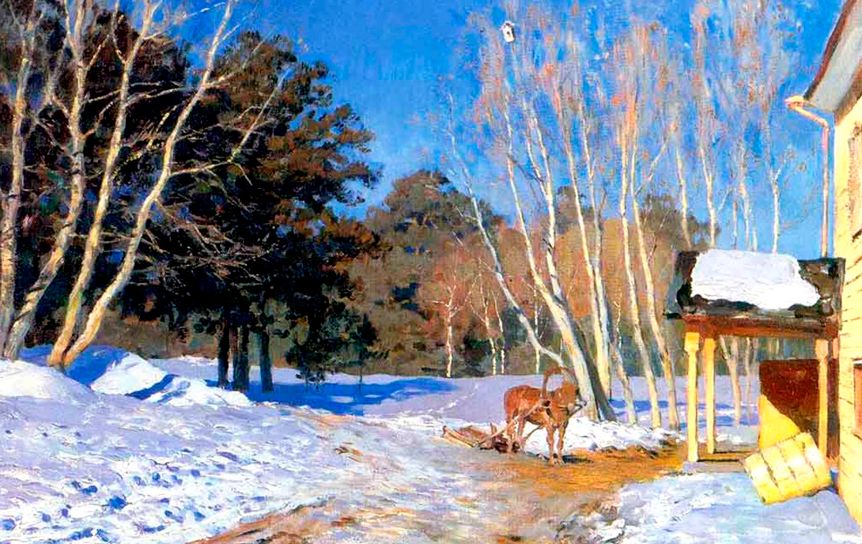

У Михаила Тарковского с его славной родословной мы и ожидаем в иллюстрированной книге «Троицу» Рублёва и кадры из «Зеркала», — и получаем всё, что ждём. Книга доставит радость иллюстрациями, и деревенская она только условно: значительная часть действия происходит в Москве, на улице Щипок, на дачах, в поездках. Кинотень великого дяди настигает повествователя, и даже наплывает как фотоувеличение. Мы видим множество вещей, как в стихотворении «Вещи» деда-поэта; и их так много, что мы не успеваем ностальгировать. Бесспорно, книга эта, воспоминаний о детстве, интересна всем, кому важны Арсений и Андрей Тарковские. Но кажется, в этой объёмистой книге детализация настолько избыточная, что приходится ставить препоны действию, использовать кинематографическую ретардацию:

«В школе как кувалдой оглушило новостью: ходили в детский сад вешать скворечники. Нелли Григорьевна отправила Колю Лианозова на тополь, а он, сорвавшись, упал головой об асфальт и теперь лежал в больнице, где ему делали “трепанацию черепа”. В классе с парты на парту переползало страшное это слово, которое кто-то из детишек не смог толком выговорить и произнес “трупонация”. Девочки ревели ревмя. Люда, если раньше худо-бедно замахивалась на меня учебником, то теперь не замечала вовсе (…)»

(с. 478)

Да, кинематографично, да, мир собирается не только из деталей, но и из пауз, переживаний, музыкальных чувств. Но именно здесь оказывается, что сборка мира производится с готовыми ключами, тем, кто знает, как говорить о детской речи в духе «От двух до пяти» Корнея Чуковского, кто ведает и церковные молитвы, и историю великих советских строек и их жертв, и многое другое. Как игрок в компьютерной игре, получивший все коды заранее, Михаил Тарковский выигрывает в своей автобиографической прозе с разгромным счетом. Но не есть ли этот выигрыш свидетель того, что детализация еще не позволяет новой деревенской прозе стать сегментом литературы; и требуется квест, который на каждой странице отступает перед силой эмоций автора-героя, но при этом заставляет писать сотни таких страниц?

Аксёнов В. Флегонт, Февруса и другие: повесть, рассказ

– СПб.: Лимбус-Пресс, 2023. – 320 с.

Тарковский М. 42-й. До востребования

– Тобольск: Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска», 2023. – 540 с., илл.