Текст: Дарья Синайская

Дед (отрывок из романа)

Моя бабушка часто использовала в разговорной речи пословицы. Когда я что-то искала и не находила, она говорила: «Ищи, как солдат хлеб ищет». Если от меня требовалось что-то у кого-то узнать, и бабушка видела, что я задаю недостаточно много вопросов, я слышала: «Будь дотошная, как вошь портошная». Некоторые из этих пословиц мне нравились, другие я не понимала. Были и такие, которые пугали. Мне и сейчас сложно поверить в то, что бабушка могла сказать что-то подобное, например: «Мужу-псу не показывай задницу всю». Эта народная мудрость казалась мне облеченной в наиболее грубую форму: пословица эта претендовала на складность (я чувствовала это даже в детстве), но складной, по-моему, не была. Она была только пугающей: я представляла деревенскую бабу, задравшую юбку, демонстрирующую ягодицы собаке, похожей скорее на волка – лохматой и злой, – чтобы ее подразнить; собака эта рычала и скалила зубы.

Хуже всего было то, что бабушка говорила это не просто так. Она была замужем дважды. Первый муж ревновал ее и однажды погнался за ней с ножом. Что же касается ее второго мужа, моего деда, в то, что когда-то он был лучшим в строительной бригаде, что за него хотели выйти замуж все знакомые бабушке девушки, как говорила мне бабушка, мне не верилось. Как ни старалась напрячь воображение, я не могла представить себе его другим, не таким, каким знала: громадным, пугающе-сильным для меня, маленькой; человеком, один голос которого заставлял меня похолодеть от страха — не за себя, за бабушку, и если была рядом — за маму.

Каждый раз, когда я думаю о деде, мне вспоминается один вечер, похожий на другие, точно такие же, вечера и дни.

Темнело. Я качалась на качелях и наблюдала за бабушкой. Она заканчивала свои дела в огороде: поливала, натягивала пленку на низкие парники с огурцами.

Такие вечера наполняли меня спокойствием. Я могла качаться часами, наблюдая за всем, что происходит вокруг. Мне нравилось, как бабушка заботилась об огороде, и мне думалось, что огурцы спят, заботливо накрытые ее руками пленкой, как одеялом.

...Мы услышали этот голос одновременно. Бабушка выпрямилась и посмотрела на меня. Я даже сейчас помню этот взгляд, тревожный, виноватый, немного беспомощный.

Она оторвалась от своих дел и подошла ко мне. Я, чиркая по земле ногами, остановила качели.

– Неужели приехал?.. - спросила она меня. Бабушка всегда до последнего продолжала надеяться, что ослышалась. Но ошибиться было невозможно.

Этот голос я бы узнала из тысяч других голосов даже сейчас. Бабушка называла его «труба иерихонская». Невероятно громкий, наполненный каким-то особенным, глумливым весельем, он нес в себе разорение, будто приближающийся ураган. Мир раскололся, в нем обозначилась тонкая трещина, она разрасталась, и вместо цельного, сиренево-зеленого полотна дачного вечера неожиданно осталось разбитое стекло, осколки которого еще кое-как отражали оттенки засыпающего неба.

Стоя у качелей, мы обреченно ждали. Голос приближался, и мы начали различать уже не только самый звук, но и восклицания, и даже отдельные слова: «Здо-ро-о-ово... Воло-о-одька... о-о-о!.. а-а-а!..» Когда голос был такой громкий, это значило, что дед выпил, и немало, еще в Москве или по дороге, в электричке.

Он подошел к забору, снял проволоку, которая держала калитку вместо замка. Дед шел к дому энергичной походкой. Когда он был выпивши, он не шатался, а наоборот, двигался увереннее, чем обычно. В мятой рубашке, брюках, с сумкой, напоминающей мешок, на плече, он махнул нам рукой, крякнул и, хотя был уже совсем близко от нас, почти закричал:

— Ну как, скучали тут без меня?!

— Скучали, как же, — вяло отозвалась бабушка.

Дед бросил сумку на лавку и взял топор. На улице было достаточно тепло, но, когда он приезжал выпивши, первым делом он всегда топил печь, вот и теперь собрался наколоть дров. Бабушка повернулась ко мне, едва слышно сказала: «Сегодня к Маше ночевать пойдем», и поднялась в дом. Собирать вещи, догадалась я, и тоже ушла за ней, в нашу комнату, легла на кровать и накрылась с головой одеялом.

Под тяжелым ватным одеялом не так слышны были удары топора на улице. Я надеялась, дед будет колоть дрова дольше, но скоро услышала грохот: он принес дрова в комнату и вывалил их на пол. Я открыла глаза и села на кровати, глядя, как он набивает нашу крошечную печь так до отказа, так, что заслонку закрыть не выйдет, и она будет стоять словно с набитым ртом. Дед втиснул между поленьями газету и поджег. Он стоял, пошатываясь, глядя на разгорающийся огонь. По комнате, будто вечерний туман по полю, пополз дым. Кажется, дед был доволен. Глаза его поблескивали нездоровым огнем. И вдруг, словно впервые за это время заметил меня в комнате, он посмотрел на меня. Сощурил глаза, как будто хотел разглядеть получше, сжал кулаки, распрямил спину и процедил шепотом сквозь зубы: «Я царь. Я бог. Я — высший-высший. Я — великолепный». При этом он кивал головой, будто сам подтверждая свои слова.

Голос его, когда он говорил тихо, был не менее страшен, чем когда он кричал; может быть, так он пугал меня даже больше — затаившейся опустошающей силой.

Дед услышал шорох и обернулся. Увидел уложенные бабушкой вещи.

– Куда намылилась?

– Не твое собачье дело, - тихо, но уверенно ответила бабушка. Руки у меня похолодели: зачем так?

Дед скрипнул зубами. Бабушка вышла из комнаты. Ей нужно было еще собрать с собой кое-какую еду. Дед посмотрел ей вслед и перевел взгляд на меня.

– Чего она? Ты не знаешь?

Я пожала плечами.

– Грубит мне. Деду. Ишь какая... Чего это с ней, а?

Он говорил все сердитее.

– Развоображалась. Это где она так научилась?.. Ты где так научилась, а? - крикнул он ей вслед. Бабушка не ответила. Дед снова обернулся ко мне, он молчал, и вдруг начал скалиться, тихонько рычать и едва слышно скрипеть зубами. И вдруг спросил:

– Что, как думаешь, проучить мне ее, что ли?..

Я знала, что такое дедово «проучить». У меня перехватило дыхание. В голове быстрыми яркими молниями замелькали воспоминания одного дня, когда дед приехал к нам домой в Москву.

...Звонок в дверь. Долгий, настойчивый. Бабушка подошла к двери, посмотрела в глазок. Мама тут же догадалась и прошептала:

— Не открывай.

— Думаешь, он пьяный? - с какой-то отчаянной надеждой шепотом спросила бабушка.

— Конечно пьяный.

— А вдруг нет? Как ты это через глазок увидишь?

Из-за двери раздался рык:

— Ну что вы там, уснули, что ли?! Я привез вам ведро грибов! ...Нин, кончайте там уже, открывай давай!

— Просто не пускай его, — еще раз попыталась мама. Бабушка замерла в нерешительности. На глазах — слезы.

— Он мой муж, как же я его не пущу?

Голос ее дрожал. Мама сделала последнюю попытку, сказала громче, будто пыталась внушить ей эту мысль:

— Ты что, не видишь, какой он пьяный?

– ...Соседи услышат...

Бабушка очень боялась соседей — вечный ее страх скандала: «не выноси сор из избы», «что люди скажут», «а вдруг кто услышит»... Она даже дома говорила тихо, чуть ли не шепотом, особенно о том, что у нас порой происходит, и меня просила: смотри, не рассказывай никому. А дед, зная, что огласка для нее невыносима, кричал все раскатистее.

По подъезду разнеслось эхо:

— Нина, твою мать!

Несмотря на отчаяние в глазах мамы, бабушка дрожащими руками повернула ключ в замке, сняла цепочку.

Он ввалился, бухнул ведро на пол, скинул ботинки — не нагибаясь, просто наступив одной ногой на другую. Прошел в гостиную в плаще, сел на тахту. Мама встала напротив него, скрестив руки:

— Ты зачем приехал?

Я осталась в коридоре. Мама прикрыла дверь. Я стояла и слушала, как дед рычал, что мы его семья и он имеет полное право здесь находиться. В какой-то момент дверь распахнулась и по коридору мимо меня промчалась мама. Она вбежала в ванную, схватила с полки перцовый баллончик, который недавно купила по совету знакомой, но еще ни разу не применяла. «Вот сейчас я его и попробую!» — сказала она будто самой себе, и влетела обратно в гостиную с баллончиком в руках.

Что было дальше, мне хотелось бы забыть и не помнить, но стоит подумать о том дне, как память услужливо подбрасывает одну за другой картинки, звуки, голоса... Дед заорал, как дикий зверь, который корчится в муках: «Сссука... я тебе голову оторву!» Ор перешел в хрип. В распахнувшейся на мгновенье двери я увидела маму: растрепанная, она попыталась выбежать из комнаты, но разъяренный дед с раскрасневшимися глазами схватил ее своей огромной рукой за волосы и втащил обратно. Дверь закрылась. Мама закричала высоким, нечеловеческим голосом, я ни разу не слышала такого. А дальше я услышала звуки, много звуков, грохот, удары, крик. Я стояла на месте, замерев от страха, и думала, что не знаю, что значит очередной сильный звук: упало ли что-то из мебели или дед с такой силой швырнул мою маму о стену.

Иногда дверь открывалась, то ли от сквозняка, то ли от того, что ее задевали. Когда она открылась очередной раз, я увидела, как дед тащит маму за волосы по полу, а она кричит и цепляется за ковер. И вдруг из своей маленькой темной комнаты вышла тетя Вера, бабушкина сестра. Бледная, худая старушка, в платье в мелкий цветок и фартуке, она поспешила к деду, попыталась подойти к нему с одной стороны, с другой. Она всплескивала руками и вскрикивала: «Витя, да что же ты! Витя!!! Отпусти ее!» Ее как будто не замечали. Но когда мама закричала особенно пронзительно, тетя схватила своими бледными худыми руками дедовы лапы и попыталась разжать его пальцы, отцепить их от мамы. В приступе ярости он схватил ее за руку и укусил. Тетя закричала, и от этого крика на долю секунды все замерли: бабушка, тетя, мама, лежащая на полу, и в этой тишине дед выплюнул на ковер откушенный палец.

Я не знаю, сколько секунд, мгновений или минут прошло с того момента, до того, как бабушка выбежала за дверь, ко мне, в коридор, схватила меня, окаменевшую, за руку, потянула за собой на лестничную клетку. Она закричала: «Помогите! Помогите!!!» Я тоже хотела позвать на помощь, но не смогла произнести ни звука, только открывала рот. Но потом голос все же вернулся ко мне, и я начала кричать вместе с бабушкой.

В конце концов к нам спустился сосед с пятого этажа, который работал в милиции.

Я стояла на лестничной клетке и наблюдала, как деда уводили в наручниках милиционеры. А потом перепуганную тетю с забинтованной рукой увели врачи в белых халатах. Я не видела только маму. Когда мы с бабушкой вернулись в квартиру, я подошла к двери ее комнаты и потянула ручку, но дверь была заперта. Я посмотрела на бабушку. Она пожала плечами, глядя на меня с плохо скрытой болью.

Бабушка ушла на кухню, а я направилась в гостиную. Мне страшно было туда зайти, но только через нее я могла попасть в свою комнату. Я боялась увидеть там этот палец. Стояла у порога, смотрела на большой клетчатый ковер: не лежит ли он все еще там?..

Утром, на следующий день, я хотела сказать что-то бабушке, что-то самое обыкновенное, может быть даже «доброе утро». Открыла рот, но не смогла сказать ничего, и вместо этого начала судорожно хватать ртом воздух, как будто задыхалась. Я очень испугалась от того, что не могла говорить и захлебывалась воздухом, схватила бабушку за рукав и судорожно дышала. Она испугалась тоже, смотрела на меня и спрашивала: «Даша, ты чего? Что это с тобой? Ну скажи, скажи, что ты хочешь сказать?»

...И вот он возвышался передо мной, сидящей на кровати, в нашей спальне, на даче, и спрашивал, не проучить ли бабушку. Я боялась его до заикания, до слез. Но в тот момент, в каком-то приступе страха и веры, что только я могу его остановить, слезла с кровати, и, едва переставляя ноги, подошла к нему близко-близко, взяла за руку и выдохнула:

— Нне... не надо, п... пожалуйста, не надо…

Дед посмотрел на меня как будто даже с сочувствием.

— Ладно, — он скрипнул зубами, — Сегодня пожалею.

Я вышла из комнаты и остановилась на крыльце. Ноги мои были как ватные. Бабушка вытирала руки полотенцем у уличной раковины. Тазы и тарелки блестели, разложенные на деревянном столе кверху дном. Не знаю, зачем она перед уходом помыла посуду. Мне показалось нелепым делать это в такой момент, но, может быть, это принесло ей успокоение. Мне хочется верить, что это было так.

– Все хорошо? - спросила она меня.

Я кивнула.

– Ну, пойдем.

Бабушка взяла наши вещи и мы вышли за калитку. Я не спрашивала, куда мы идем, потому что знала, что мы направляемся к тете Маше, ее подруге, мы всегда приходили к ней ночевать, когда приезжал дед. Бабушка прервала молчание и сказала тихо, шепотом те же слова, что я слышала от нее так много раз:

– Ненавижу. Ненавижу. Так бы и дала топором. Только в тюрьму за него, скотину такую, не хочется сесть.

Спустя время бабушка снова заговорила:

- Маша счастливая. Ее муж дом построил и умер.

Баба Маша, пожилая женщина с короткими седыми волосами, как у бабушки, встретила нас приветливо. Ей не нужны были объяснения. Она просто спросила: «Что, опять?..» Кивнула, проводила нас в единственную жилую комнату своего дома. Ее внучки, мои ровесницы, выглянули с верхнего «этажа» двухъярусной кровати, поздоровались, а потом смотрели с любопытством, как бабушка стелила на полу наше одеяло. До ночи еще оставалось время. Баба Маша и ее внучки предложили нам чай и сыграть в «Дурака». Мы вышли из комнаты на застекленную веранду, включили свет, сели за стол. Баба Маша принесла чай в эмалированных кружках. Мы обожглись горячей сладкой жидкостью и взяли карты в руки.

...Мы проснулись на рассвете, свернули одеяло. Попрощались с бабушкиной подругой и девочками в светлых ночных рубашках. Медленно мы пошли к шоссе, где находился местный пост ГАИ. Там нас уже знали. Я зашла в стеклянные запыленные двери вслед за бабушкой, как будто домой. Здесь нам нечего было бояться, и пока бабушка разговаривала с кем-то в кабинете за дверью, я крутилась в кресле, обитом потертой красной искусственной кожей, и ждала. Я знала, что мы вернемся домой с ощущением безопасности. Потому что, пока дойдем, все устроится, и деда мы уже не увидим. Может быть, мы успеем застать только серую милицейскую машину, которая приедет туда до нас, и ещё силуэты — деда и двух других мужчин, милиционеров. И даже если мы увидим это, то издали. Это означало: покой.

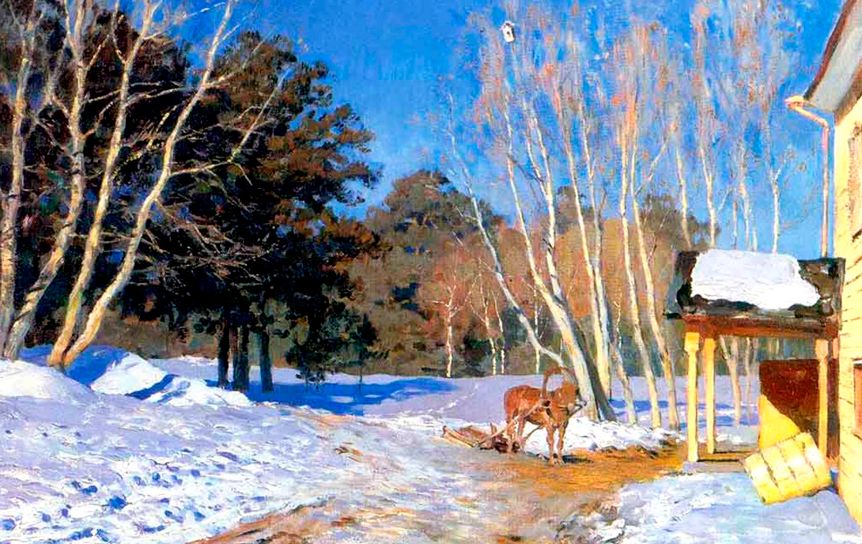

Мы шли домой по асфальтированной дороге, по обе стороны которой росли березы. Бабушка сказала то же, что и всегда, при виде таких высоких, светящихся на солнце берез:

- Как невесты...

Я молчала и улыбалась. Мы прошли чуть дальше, бабушка вздохнула:

- Ну, теперь он будет злой...

Я понимала, что она права. Конечно, он будет злой, за вытрезвитель, за то, что мы снова отправили его туда. Но это все когда-нибудь, не сейчас. До того, как он вернется, пройдет еще время, много времени. А может, - кто знает? - что-нибудь случится и он и не приедет уже никогда... Мне очень хотелось сказать об этом, но я знала, что нельзя никому желать ничего плохого. Даже деду. Нельзя сказать о таком желании вслух, это грешно... И даже если бы я захотела, сказать вслух что угодно мне было бы не так просто. Поэтому я просто шла и молчала, и любовалась березами, и еще немного, совсем чуть-чуть волновалась за бабушку: она прихрамывала, у нее были грустные глаза.