Текст: Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

Он появился на свет в семье известного художника и актрисы. На фасаде петербургского музея Александра Суворова есть мозаика – отъезд полководца из Кончанского. Ее создал художник Михаил Зощенко-старший. А елочку в нижнем углу выложил, как мог, его пятилетний сын. «Она получилась кривая, но папа был доволен моей работой», - вспоминал писатель.

«Я беспринципный человек»

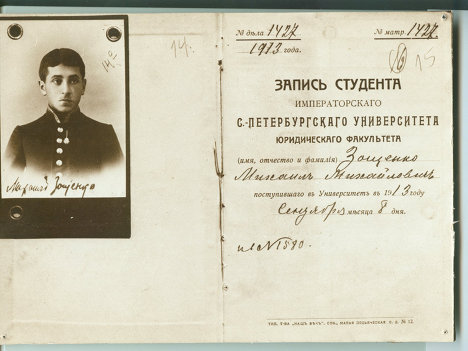

В 1907 году художник умер – и осиротевшая семья познала нужду. Зощенко в это время уже сочинял стихи, пробовал писать рассказы и связывал будущее с литературой. Когда в гимназии за выпускное сочинение о тургеневской Лизе Калитиной ему выставили кол с грозным комментарием «Чепуха!» - он попытался отравиться. Врачи спасли юношу, но он надолго заставил себя забыть о писательстве. С горем пополам окончив гимназию, в 1913 году, поступил на юридический факультет университета, но с первого курса его отчислили. Учебу нужно было оплачивать, а денег в семье не было. Вскоре началась война – и Зощенко поступил в Павловское военное училище. Окончив его по ускоренной программе, в чине прапорщика он отправился в действующую армию. В ноябре 1915 года, во время атаки его пулеметной команды на немецкие траншеи, получил ранение в ногу. За тот бой Зощенко наградили орденом Св. Станислава 3-й степени и произвели в подпоручики. Тщедушный сын художника доблестно воевал. В январе 1917-го его, не раз раненного, представили к пятому по счету ордену – Св. Владимира 4-й степени, а также к званию капитана. Но в феврале офицера отчислили в резерв. От отравления газами во время немецкой «химической атаки» у него развился порок сердца.

После этого Зощенко был телеграфистом, секретарём суда, инструктором по кролиководству, следователем. Как сам вспоминал, «переменил двенадцать городов и десять профессий». А потом поступил в Красную армию – воевать «против Юденича». Он стал полковым адъютантом 1-го Образцового полка деревенской бедноты. Под Нарвой и Ямбургом сражался с отрядом Станислава Булак-Балаховича. В апреле 1919-го службу пришлось оставить из-за нового сердечного приступа. Он снова работал то телеграфистом, то милиционером.

К тому времени Зощенко снова потянуло к писательству, он посещал студию, которой руководил всезнающий Корней Чуковский – самый популярный литературный критик того времени. На занятиях Зощенко, служивший в то время в угрозыске, держался скромно. Его прозвали «тихим милиционером». Но однажды Чуковский задал студийцам написать очерк о поэте Семене Надсоне. В урочный день Зощенко смущенно протянул ему несколько листков, пояснив, что написал не про Надсона, а «про вас».

Корней Иванович вспоминал: «Придя домой, я начал читать его рукопись и вдруг захохотал как сумасшедший. Это была меткая и убийственно злая пародия на мою старую книжку «От Чехова до наших дней». С сарказмом издевался пародист над изъянами моей тогдашней литературной манеры, очень искусно утрируя их и доводя до абсурда».

После этого с Зощенко в студии стали считаться. Вместе со Львом Лунцем, который тоже писал остроумные рассказы, они вошли в объединение молодых писателей «Серапионовы братья». Название молодые советские литераторы взяли из новелл Эрнста Гофмана, где речь шла о писательском содружестве имени пустынника Серапиона. Таков был посыл – отстранение от всего ради творчества. В 1920-е годы «на литературном фронте» преобладали сторонники революционного искусства разных оттенков. А «серапионы» провозглашали безразличие к политике. И не боялись заявлять об этом в печати. «С кем же вы, Серапионовы братья? С коммунистами или против коммунистов? За революцию или против революции?» – вопрошал Лунц, ставший идеологом группы. И сам же отвечал: «Мы с пустынником Серапионом. <...> Мы пишем не для пропаганды». Свое тогдашнее кредо провозглашал и Зощенко: «С точки зрения партийных я беспринципный человек… Я не коммунист, не монархист, не эс-эр, а просто русский». Собрания «серапионов» прекратились в 1926-м. Выходцы из этой группы – романист Константин Федин, поэт Николай Тихонов – заняли ведущее положение в советской литературе, правда, об аполитичности им пришлось забыть. Много публиковался и Зощенко, превратившись в настоящую звезду юмористических журналов и газетных рубрик.

«Молодость, слава, талант, деньги»

Его жизнь изменилась в 1923 году, когда в журнале «Красный ворон» вышел коротенький рассказ «Аристократка», написанный от имени водопроводчика, который ухаживал за одной «аристократкой» («Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый»). А она в театре съела столько пирожных, что у нашего героя едва хватило денег, чтобы не оконфузиться. Дама бросила: «Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег — не ездют с дамами». С тех пор водопроводчик часто повторял: «Не нравятся мне аристократки». После этого рассказа и началась слава сатирика.

Критики то похваливали Зощенко за непримиримость к мещанству, то громили как певца того же мещанства и обывательщины, который показывает советских людей примитивными идиотами. Но примирялись на том, что писатель показывает отвратительный мир, доставшийся нам в наследство от буржуазных времен. Ведь для его героев главное – материальное благополучие, они готовы за него драться. Самые чуткие отмечали, как пластичен и точен зощенковский язык, как непринужденно он переходит от гротескных реприз к мягкой иронии.

Его коронными героями стали люди, не слишком привыкшие к городской жизни и на каждом шагу попадающие впросак – в коммунальной квартире, в больнице, в бане, в театре и в буфете. Свои рассказы он, как правило, писал не только про них, но и от их имени. Эти истории произвели сенсацию не только в СССР, но и повсюду, где читали по-русски, в том числе – среди эмиграции. Игорь Северянин – поэт, живший в то время в эстонском поселке, за пределами СССР, писал о Зощенко:

- — Так вот как вы лопочете? Ага! —

- Подумал он незлобиво-лукаво.

- И улыбнулась думе этой слава,

- И вздор потек, теряя берега.

- Заныла чепуховая пурга, —

- Завыражался гражданин шершаво,

- И вся косноязычная держава

- Вонзилась в слух, как в рыбу — острога.

Сперва Зощенко подслушал и точно передал говор времен НЭПа и неоглядных коммунальных квартир. А потом Россия заговорила языком его героев. И мы, не вспоминая о писателе, повторяем иронически: «Извините за выражение», «Высшую меру я с трудом переношу», «Что за шум, а драки нету?» или «Спи скорей — твоя подушка нужна другому».

За несколько лет вышло 25 сборников рассказов Зощенко, включая переиздания – и все они шли нарасхват, хотя выходили стотысячными тиражами. Он «давал кассу», был коммерческим автором, желанным в любой редакции. В основном его издавали небольшие «кооперативные» издательства, которые вскоре канут в Лету. Но, когда в престижной «Академии» затеяли серию «Мастера современной литературы», первой там вышла книга, посвященная Зощенко, в которой о секретах мастерства сатирика рассуждали такие мэтры литературоведения, как Виктор Шкловский и Виктор Виноградов. А в 1929 году в издательстве «Прибой» начало выходить собрание сочинений Зощенко в шести томах. Во время книжных ярмарок к автору «Аристократки», на зависть коллегам, выстраивались длинные очереди поклонников. Ленинградские вагоновожатые частенько ошибались, объявляя трамвайную остановку «Улица зодчего Росси» – «Улица Зощенко Росси!», настолько велика была популярность сатирика, его имя звучало повсюду. С женой и сыном он жил в просторной пятикомнатной квартире на Грибоедовском канале, держал прислугу. Учитель – Корней Чуковский – говорил ему: «Миша, вы самый счастливый человек в СССР. У вас молодость, слава, талант, деньги. Все 150 000 000 населения страны должны жадно завидовать вам!» В театрах с успехом шли его комедии – и, прежде всего, «Свадьба», та самая, в которой жених не может узнать невесту, к огорчению отца, который страдает по старым временам, когда «романтизм был, закуска».

Ему удавались не только юмористические зарисовки. Зощенко писал и притчи, аллегории с хитрым подтекстом. В 1928 году вышел рассказ «Непорядки на земном шаре». На первый взгляд – досужая болтовня очередного зощенковского парвеню. А рассказывает он о том, как в городе Омутнинске «санаторий для туберкулезных» построили на болоте, да еще и окнами на север. Герой предлагает «планету надо повернуть так, чтоб южное солнце засияло на стенках фасада этого туберкулезного санатория». Для него это вопрос принципиальный. Речь идет о справедливости. Иначе – непорядок.

Никто не слышал, как хохочет любимый автор журнала «Смехач». На его лице иногда появлялась только неуловимая улыбка. Друг Зощенко с «серапионовских» времен, Вениамин Каверин вспоминал: «Читая свои рассказы, он был вынужден иногда останавливаться — ему мешал оглушительный, почти патологический хохот аудитории, и тогда взгляд его красивых черных глаз становился особенно задумчивым и грустным». Более того, сочинитель веселых рассказов, всегда безукоризненно державший себя в обществе, после фронта страдал от депрессий. Однажды он явился к психиатру, жалуясь на раздражительность, которая мешает ему существовать. Есть легенда, что доктор посоветовал ему читать побольше юмористических рассказов – особенно тех, которые пишет Зощенко.

Тем временем у советского сатирика появился необычный читатель. В воспоминаниях гитлеровского министра Альберта Шпеера есть свидетельство: «На протяжении нескольких месяцев темой разговоров в Бергхофе была книга Зощенко «Спи скорей, товарищ». Гитлер пересказывал отрывки, пока не начинал задыхаться от смеха. Борман получил приказ послать шофера в Мюнхен и для каждого из нас купить по книге. Я так и не узнал, что ему больше нравилось: юмор Зощенко или его критика Советского Союза». Другой соратник Гитлера – Альфред Розенберг – считал, что книга пришлась по душе фюреру, потому что показывала изнанку советской страны – бедность, лицемерие, мелкую алчность. Казалось, что таких людей легко покорить… Но ни Гитлер, ни Розенберг – люди не искушенные в чтении – не задумывались, что это сатира. И так смеяться над собой может только сильный народ.

«Перед восходом солнца»

В первые дни войны, вместе с Евгением Шварцем, для театра Комедии он написал пьесу «Под липами Берлина», в которой Красная армия победно шагала по улицам столицы третьего рейха. Но уже в сентябре, когда немцы рвались к Ленинграду, в Союзе писателей приняли решение эвакуировать Зощенко – как «золотой фонд республики». Он говорил: «Мне кажется, потом мне всю жизнь будет совестно». Но руководство постаралось создать писателю сносные условия для работы в Алма-Ате. Жена с военнообязанным сыном остались в Ленинграде. В столице Казахстана Зощенко поселили в лучшем номере центральной гостиницы. С собой он привез ворох рукописей – и сразу навалился на работу.

Еще в конце 1930-х писать по-старому Зощенко уже не мог. На смену коротким, эффектным фельетонам о коммунальных страданиях пришли рассказы с грустной иронией, с философским подтекстом, рассказы-размышления. Итогом этих поисков стала автобиографическая повесть «Перед восходом солнца», в которой Зощенко попытался заглянуть в себя – рассказать о «демонах», которые едва не поработили его в 1920-е годы. Он считал, что такая книга поможет людям стать счастливыми – и попытался дотошно изучить «игры организма». Эту повесть Зощенко принялся оттачивать в алма-атинской гостинице. Он подробно рассказал о своей потаенной жизни, о том, как переборол нервную болезнь – анализируя теории Зигмунда Фрейда и Ивана Павлова. Откровенно написал о своих романах, в которых видел спасение от хандры, о том, как им овладевало отвращение к жизни. В августе 1943 года журнал «Октябрь» опубликовал первые главы повести. Продолжение не состоялось – Зощенко подвергли жесткой критике. Во время войны от писателя ждали не «самокопания» и, тем более, не адюльтерных откровений. «Как-то не верится, что в дни Великой Отечественной войны автор, знавший о борьбе ленинградцев за свой город, о самоотверженном труде советских женщин, знавший многое, о чем будут слагать песни в веках, нашел возможность писать только о невежестве и пошлости», – говорилось в статье с красноречивым названием «Об одной вредной повести». Зощенко решился на письмо Сталину, в котором объяснял, что «книга моя, доказывающая могущество разума и его торжество над низшими силами, нужна в наши дни», а о ней судят только по первой – опубликованной – половине. Оптимистического финала ни критики, ни читатели так и не увидели… Ответа он не получил, правда, и опала оказалась мягкой и недолгой. На первый раз.

Показательная порка

С 1944 до весны 1946 года у Зощенко вышло три книги и немало публикаций. Но летом 1946-го писатель всерьез попал под прицел партийной критики. Повод был малозначительный: в журнале «Звезда», без ведома Зощенко, опубликовали его детский рассказ «Приключения обезьянки», уже напечатанный в «Мурзилке». Сюжет невинный: во время войны обезьянка сбежала из зоосада, а мальчишка взялся ее воспитывать. Но зоилы, как по команде, принялись писать, что обезьянка издевается над советскими порядками… Вскоре появилась статья, в которой утверждалось, что «окопавшийся в тылу Зощенко ничем не помог советскому народу в борьбе против немецких захватчиков». 14 августа 1946 года вышло Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», после которого Зощенко и Анна Ахматова стали изгоями в советской литературе. Дело довершил секретарь ЦК Андрей Жданов, который назвал Зощенко «подлой и низкой душонкой». После войны идеологи решили напугать и подчинить интеллигенцию – и не нашли лучшего метода, чем показательная порка двоих аполитичных писателей. Их исключили из Союза писателей и почти не публиковали. Поначалу Зощенко позволили только переводить с финского – и он подарил русской литературе, в том числе, веселую повесть Майю Лассилы «За спичками». Помогала и эстрада, в особенности – популярный актер «легкого жанра» Аркадий Райкин. Помрачневший, усталый сатирик написал для него, прежде всего, «Доброе утро» – сцену, которую актёр играл немало лет. Помните? Некий начальник по имени Василий Васильевич, запыхавшись, прибегает в кабинет в домашних тапочках. Одежду он наскоро запихнул в портфель – и оказалось, что это женский жакет. Но главное – не опоздать! А потом можно и «задать Храповицкого» прямо на рабочем столе. Зато, когда звонит кто-то свыше, он отчитывается по телефону: «Нет, что вы, я уже минут сорок на службе священнодействую!» Это не только смешно, но и остро: за опоздания в те годы наказывали строго. Первое время после Постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» фамилию Зощенко не печатали на афишах. Но гонорары из театра он получал.

После смерти Сталина Зощенко восстановили в Союзе писателей, стали публиковать. Но он уже не мог перебороть хандру. В мае 1954 года ему и Ахматовой устроили встречу с английскими студентами. Нужно было на весь мир показать, что в СССР есть свобода слова, но Зощенко перегнул палку. Заявил, что не согласен с докладом Жданова, что всегда писал, «как велит мне совесть». Последовали новые проработки, после которых Зощенко почти перестал писать.

В начале 1958 года он, почти обессиленный, ездил в Москву – хлопотать о пенсии. И получил ее – персональную, республиканского значения. Но – Зощенко в 62 года уже путал и забывал слова, задыхался. Даже спокойные дни на даче в Сестрорецке не добавили ему здоровья. После сильного сердечного приступа на даче собрался консилиум врачей. Везти его в больницу было опасно: больной просто не выдержал бы дорогу. После нескольких дней страданий, которые смягчали врачи, сердце его остановилось. На панихиде братья-литераторы и просили у покойного прощения, и бранились – как будто не доспорили о Зощенко при жизни писателя.

Он писал остро злободневные рассказы, но оказалось, что книги Зощенко вне времени. Вроде бы, такие рассказы – скоропортящийся товар. Но не всякие. Зощенковская юмористика, из которой вышла вся советская сатира, и в наши дни постоянно переиздается, а психологические, философские повести больше интересуют исследователей, чем читателей, но и они не забыты. Как и зощенковские словечки, которые мы часто вворачиваем в свою болтовню.