Текст: Павел Басинский/РГ

Не стало прекрасного прозаика, главного редактора старейшего литературного журнала "Сибирские огни" Михаила Щукина. Автор более сорока книг, выходивших на протяжении полувека и не пылившихся на полках библиотек, не пропадавших на книжных складах, но востребованных читателями, он был одновременно настоящим тружеником пера и редактором от Бога. Он поднял "Сибирские огни" из тех руин, в которых оказалась "толстая" журналистика после стремительного обвала тиражей и утраты того значения, которое она играла в русском литературном процессе со времен Карамзина и Пушкина.

Конечно, вернуть былую славу "Сибогням", тираж которых в советские годы достигал 125 000 и где почитали за честь печататься Василий Шукшин, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, было уже невозможно. Дважды в одну реку не входят. Но, возглавив журнал в конце 2014 года, Михаил сделал все возможное, чтобы он не просто выживал, но обрел новое дыхание. Вырос тираж, авторы стали получать гонорары. Задышал сайт журнала, став едва ли не лучшим среди "толстяков". Появились спецвыпуски, а главное - в журнал потянулись молодые писатели. Не скрою, я сам не раз пользовался благорасположением главреда и публиковал там своих лучших семинаристов Литинститута. Но не "по блату". Критерии отбора в "Огнях" были строгие, и отказывали тоже не один раз.

Мы познакомились в октябре 2017-го в Южно-Сахалинске, где писательский десант встречал мой добрый товарищ еще по Яснополянским писательским встречам Владимир Семенчик. Там же я впервые встретился и с замечательным рассказчиком из Красноярска Евгением Мамонтовым, тоже, увы, не так давно ушедшим из жизни.

Вот она - литературная Россия, думал я тогда. Сначала в Ясной Поляне знакомишься с сахалинским писателем и начинаешь с ним дружить через десять тысяч километров. Потом на Сахалине он знакомит тебя с писателями из Сибири, которые тоже проживают не близко друг от друга - почти тысяча верст от Новосибирска до Красноярска, если по трассе. И всех нас объединяет один язык, одна литература, одни любимые имена классиков.

Михаил выглядел настоящим сибиряком. Невысокий, коренастый, щекастый, с живыми и словно всегда смеющимися глазами. Подвижный, несмотря на возраст. И чувствовалось, что журналист со стажем. В новосибирскую областную газету пришел работать в семнадцать лет. Был собкором "Огонька" и "Литературной России". В середине девяностых создал свой журнал "Сибирская горница". И вот почти до конца своих дней руководил "Сибогнями".

Старейший журнал - не просто слова. Это действительно самый старый "толстый" советский литературный журнал, который стал выходить в СССР в 1922 году, открыв эру советской литературной журналистики. Старше его только "Красная новь", но он недолго просуществовал. А "Сибогни" в 2022-м отмечал свое 100-летие. В этом году его отмечает "Новый мир".

Советская власть начала с того, что запретила все дореволюционные журналы. Исчезли такие гиганты отечественной журналистики, как "Русское богатство" и "Вестник Европы". Но она же озаботилась тем, чтобы создать новое журнальное пространство для тех писателей, кто не покинул Россию, и для молодых авторов из социальных низов. Так появились "Сибирские огни", "Октябрь", "Новый мир" и другие.

До революции Сибирь не была литературной державой. Отсюда везли золото, пушнину, даже пшеницу, но не литературу. Великие писатели рождались в средней полосе - Тульщина, Орловщина... А вот во второй половине ХХ века - целое ожерелье выходцев из Сибири: Распутин, Астафьев, Шукшин, Вампилов и другие. Сибирь стала литературной державой, поставляющей стране свое литературное золото. И конечно, одной из причин было существование "Сибирских огней". Где бы они печатались поначалу, эти сибирские самородки, со своим особенным языком, стилем, "характером" творчества?

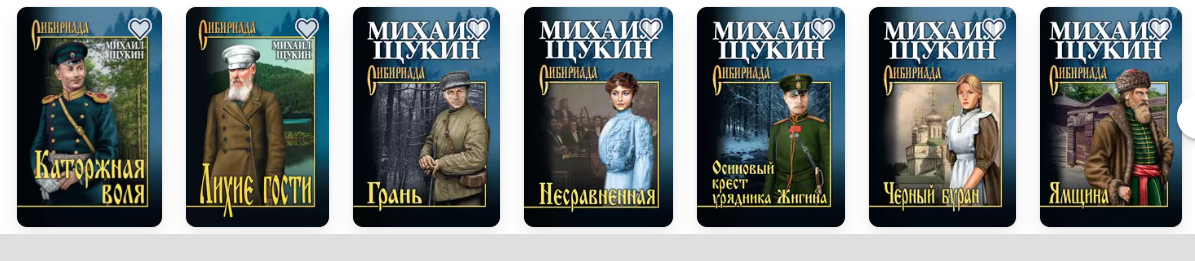

Михаил тоже был из этой породы. Родился в селе Мереть Сузунского района Новосибирской области. Окончил книготорговый техникум, потом Высшие литературные курсы в Москве. Журналистом объехал всю Сибирь, что потом дало ему материал для своей многотомной "сибириады". Но первая большая публикация была в Москве в "Литературной учебе". Потом в "Молодой гвардии" вышла первая книга "Посидели, поговорили" (1980). А в настоящее время в издательстве "Вече" вышло уже полное собрание его сочинений.

Премиями он не был избалован. И я немного горжусь тем, что первую премию имени Валентина Распутина, жюри которой я возглавил в 2017 году, мы вручали в Иркутске Михаилу Щукину - он стал одним из ее достойных лауреатов. Потом была Шукшинская премия. Но сам он считал своей главной премией другое.

Однажды он сказал: "Село Пеньково, Маслянинский район, куда мы приехали на встречу с читателями. Я увидел свою книгу "Ямщина", зачитанную в буквальном смысле до дыр, и обложка настолько развалилась, что ее скотчем склеили. Я эту книгу выпросил, поставил у себя на полке. Это получше всякой премии".

Он и правда писал увлекательно, привлекая к сибирской теме детективный и авантюрный жанры. Почему по его романам "Ямщина", "Конокрад", "Черный буран", "Лихие гости", "Каторжная воля" и другим до сих пор не снят ни один фильм, ни один сериал - это даже странно! Сами не знаем, где наше золото лежит.

В начале года вышел первый номер "Сибирских огней", а в нем главы из нового романа Михаила Щукина "Летящая изба". Есть там такая сюжетная линия: сельского священника переводят в другой, только что построенный храм. "Конечно, покидать свой приход, который почти десять лет неустанными хлопотами создавался, не очень-то радостно, даже печально, но отец Павел не роптал - послушание есть послушание".

Михаил Щукин прослужил в журнале десять лет...